Editorial

Zum Thema

Eine Hochhausstadt aus Holz, eine Skyline mit Bretterfassaden, ein Wolkenkratzer als CO2-Speicher – warum nicht? Zugegeben, die Vorstellung ist uns fremd und natürlich sollten wir nicht übertreiben, aber auch der Holzbau kann hoch hinaus und nichts spricht gegen Vier-, Sechs-, Acht- oder Zehngeschosser aus Holz. Gerade im städtischen Bereich, in Baulücken, auf weniger tragfähigem Grund ist es von Vorteil, mit Holz zu konstruieren, und es wird als technisch machbar erachtet, eine Höhe von zwanzig Geschossen zu erreichen.

Ein anderer Aspekt: Hoch zu bauen liegt in der Natur des Menschen. Das Bild des Turms, das Streben nach Höhe begleiten uns seit Jahrtausenden und wer liebt es nicht, die Welt von oben zu betrachten, „über den Dingen zu stehen“, wenn möglich höher oben zu sein als der Nachbar (nicht nur die Geschlechtertürme von San Gimignano legen Zeugnis davon ab). Oder, anders betrachtet, wie Michael Freund in seinem einleitenden Essay schreibt: „Es ist der uralte Blick nach oben. (...) Wenn wir schon nicht fliegen können, wenigstens sehen wir Dinge von oben – und werden von unten gesehen.“ Das Hochhaus als Ersatz für’s Fliegen oder als Sockel für uns selbst? Oder das Holz-Hochhaus als künstlicher Baum, als „Baum-Haus“? Man sieht schon – wenn es um luftige Höhen geht, fliegen auch die Gedanken hoch …

Deshalb zurück auf den Boden der Realität: Bis vor wenigen Jahren waren dreigeschossige Holzhäuser das höchste der Gefühle. Inzwischen hat sich sowohl in technischer Hinsicht als auch bei den Baugesetzen einiges getan und der Weg weist eindeutig nach oben. Während in Österreich inzwischen viergeschossig gebaut werden darf, sind etwa in der Schweiz bereits sechs Stockwerke möglich. Noch höhere Beispiele gibt es in Berlin mit sieben und in London mit neun Geschossen. Dort, wo die Baugesetzgebung an ihre Grenzen stößt, kommt man mit Sonderbewilligungen voran. So dürfen auch in Österreich mehr als vier Geschosse in Holzbauweise errichtet werden, wenn – durch geeignete Maßnahmen – die gleichen Schutzziele erreicht werden wie in der Massivbauweise.

Nicht ganz zufällig beforschen Italiener und Japaner hohe Gebäude aus Holz. Ihr wissenschaftliches Interesse betrifft vor allem das Erdbebenverhalten von mehrgeschossigen Massivholzbauten und so wurde etwa ein siebengeschossiges 1:1-Modell auf einem Erdbebentisch einer Serie von künstlichen Beben mit der Stärke des Erdbebens von Kobe im Jahr 1995 ausgesetzt, ohne gröberen Schaden zu nehmen.

Selbstverständlich wird in diesem Zuschnitt auch die Frage nach den Grenzen gestellt: nach Grenzen der Konstruktion, der Wirtschaftlichkeit, nach Grenzen, wie sie jedes „Extrem“ (und auch jeder Baustoff) hat. Doch wir können zu dem Schluss kommen, dass sich Holz auch in der Vertikalen sehr gut macht – und selbst wenn das Eingangsbild nicht Realität werden wird: die Richtung stimmt.

Eva Guttmann

Inhalt

Zum Thema

Editorial

Text Eva Guttmann

Essay Otis, Sullivan und Freud.

Was uns antreibt, immer höher zu bauen

Text Michael Freund

Themenschwerpunkt

Lückenfüller mit Distanz

Eine Bauinitiative am Prenzlauer Berg

Text Claus Käpplinger

Holz in the City

Stadthaus in London

Text Karin Triendl

Interview mit Konrad Merz

Statische Herausforderungen beim Hochhausbau in Holz

Text Karin Tschavgova

Normalfall Holz

Prototyp mit Zukunft

Text Christoph Affentranger

Standpunkt und Ausblick

Mehrgeschossiger Holzbau in Österreich

Text Franziska Leeb

Im Ländervergleich

So hoch darf man mit Holz bauen

Text Anne Isopp

Forschungspanorama

Was passiert mit meinem Haus, wenn die Erde bebt?

Text Carmen Sandhaas

Gemeinschaftswerk

„Hochhäuser“ aus Holz im Wallis

Text Charles von Büren

Seitenware

Rasten am Ende der Welt

Otis, Sullivan und Freud.

(SUBTITLE) Was uns antreibt, immer höher zu bauen

Es ist der uralte Blick nach oben: Wenn die Ägypter ihre Könige in Bauten begruben, so hoch, dass nicht einmal der Jahrtausende später errichtete Stephansdom an die mächtigsten von ihnen heranreichte; wenn ihrerseits die gotischen Kirchen näher zu Gott strebten und gleichzeitig in Konkurrenz zu den weltlichen Fürsten traten, die ihren Einflussbereich weithin sichtbar architektonisch markierten; wenn sogar kleine Kinder mit ihren Bauklötzen unweigerlich vertikale Wettkämpfe veranstalten, dann wollen sie alle den Mühen der Ebene enthoben sein. Wenn wir schon nicht fliegen können, wenigstens sehen wir Dinge von oben – und werden von unten gesehen.

Es mag gerade mal hundert Jahre her sein, dass die ersten Wolkenkratzer gebaut wurden. Schon viel früher aber richteten sich die Menschen vertikal bis in erstaunliche Höhen ein. Im alten Rom gab es Gebäude mit über zehn Stockwerken. Die Lehmziegelhäuser aus dem 16. Jahrhundert im jemenitischen Schibam sind ebenso hoch. Auch nicht mehr Stockwerke hatte das Home Insurance Building, das 1885 in Chicago errichtet wurde. Und es war auch nicht das erste Haus mit einem Stahlskelett – eine vergleichbare Konstruktion aus gusseisernen Säulen und Trägern stand bereits hundert Jahre früher im englischen Shrewsbury. Doch erst in Chicago kristallisierte sich, verstärkt durch Platznot, der Drang in die Vertikale in Reinkultur heraus. Seinen architektonischen Ausdruck fand er in den Gebäuden von Louis Sullivan, der die Höhe seiner Gebäude durch senkrechte Bänder unterstrich. (Er war es auch, der den berühmten Satz „Form follows function“ schrieb, und zwar in einem Aufsatz über künstlerische Überlegungen zum Bürohochhaus.)

Sullivan und die ganze Chicagoer Schule, die Wiege der Skyscrapers, hätten aber nicht bauen können ohne die geniale Erfindung von Elisha Graves Otis. Er hatte den absturzsicheren Aufzug konstruiert und den Menschen die Angst genommen, sich in einem schwebenden Kasten in schwindelnde Höhen befördern zu lassen. So aber gab es kein Halten mehr. Je solider und höhentauglicher die Stahlskelettbauten wurden, desto schneller und höher reichend wurden die entsprechenden Aufzüge (und noch heute steht global mehrheitlich „Otis“ auf ihnen).

Ihren schönsten und vielfältigsten Ausdruck erreichte die Wolkenkratzerarchitektur in der Zwischenkriegszeit in New York. Da blühten die Stilzitate vom Klassizismus bis zur Moderne, da wechselten sich pseudogotische Krönungen mit wuchtigen Bollwerken ab, und über allem strahlte die vom Geschwindigkeitsrausch inspirierte Art Déco, am reinsten verkörpert im Chrysler Building, das für kurze Zeit das höchste Haus der Welt war, bis es vom Empire State Building mit seiner auch nicht gerade langweiligen Spitze entthront wurde.

New York ist eine vertikale Stadt, sagte Le Corbusier, eine schöne Katastrophe. Ersterem stimmte der deutsche Fotograf Reinhart Wolf zu – das mit der Katastrophe wollte er widerlegen. In den frühen siebziger Jahren gelangen ihm mit einer riesigen Plattenkamera, extremen Tele-Brennweiten und viel Geduld die unwahrscheinlichsten Bilder von den supertall buildings der Stadt – unwahrscheinlich deshalb, weil er hauptsächlich die Spitzen der Gebäude von anderen Spitzen aufnahm, also einen Blickwinkel herstellte, der den meisten Bürgern zu ebener Erde unzugänglich ist. Es kamen die verschwenderischsten Details zum Vorschein, die zeigten, dass Bauherren damals auch Mäzene eines ästhetischen Surplus waren, einer quasi sinnlosen Schönheit: Die Form folgte keineswegs nur mehr der Funktion, sondern verselbständigte sich.

Das hatte mit dem Aufkommen des Internationalen Stils ein abruptes Ende. Das meiste, das seit dem Zweiten Weltkrieg gebaut wird, sieht tatsächlich aus wie die hochgestellten Schuhschachteln, über die Tom Wolfe sich mokierte. Auch die nach seiner Zerstörung sofort zum Mythos erhobenen Türme des World Trade Center waren ungeliebte, arrogante Fremdkörper in der Skyline des Finanzdistrikts.

Bleibt die Frage nach dem Sinn immer höherer Gebäude – der auf 818 Meter geplante Burj Dubai wird gerade gebaut, der Al Burj könnte mehr als einen Kilometer hoch werden, wenn er die Wirtschaftskrise überlebt. Kompletter Wahnsinn, sagt jeder Häuslbauer – und nicht nur der. Dem stehen interessanterweise ökologische Argumente entgegen – wobei sich die Grenze, ab wie vielen Stockwerken die Verdichtung und die damit verbundenen Ersparnisse in Verteuerungen umschlagen, je nach Parameter ständig verschiebt; wer weiß, vielleicht ist der Burj Dubai grüner als das Häuschen an der Stadtgrenze.

Jenseits der rationalen Erwägungen aber wird dem Drang ins Vertikale von psychoanalytischer, gender-geschulter und sonstwie kulturwissenschaftlicher Seite genau das entgegengehalten: dass er eine ins Groteske sublimierte Erektion sei, Phallokratie der schlimmsten Sorte. Damit stehen Skyscrapers in Reih und Glied, sozusagen, mit Bananen, Raketen, Füllfedern, Jaguar E-Types, Lippenstiften und der Freud’schen Zigarre. Andererseits jedoch – apropos – ließe sich Freud hier paraphrasieren: Manchmal ist ein Wolkenkratzer nur ein Wolkenkratzer.zuschnitt, Sa., 2009.03.21

21. März 2009 Michael Freund

Lückenfüller mit Distanz

(SUBTITLE) Eine Bauinitiative am Prenzlauer Berg

Ein Siebengeschosser in Holzbauweise inmitten der Stadt? – Vor Jahren noch hätte dies niemand für möglich gehalten, insbesondere nicht im „steinernen Berlin“ des neuen Bauweisen gegenüber wenig aufgeschlossenen Senatsbaudirektors Hans Stimmann. Doch gerade dort haben nun zwei Architekten ostdeutscher Herkunft den Beweis angetreten, dass sehr wohl sein kann, was nicht sein darf, nämlich eine siebengeschossige Wohnbau-Holzkonstruktion im gründerzeitlichen Karree. Mit etwas Chuzpe und viel Intelligenz gelang es den Architekten Tom Kaden und Thomas Klingbeil, alle Bedenkenträger auszumanövrieren und einer Baugruppe ein auch räumlich bemerkenswertes Haus zu schaffen.

Den Anfang machte das Projekt „E3“ (für Esmarchstraße 3) von drei Bauinteressenten, die ihren Weg zu den Architekten fanden. Nach dem derzeit in Berlin sehr populären Modell der „Baugruppe“ – einer Bauherrengemeinschaft ohne Bauträger – wollten sie in der Gegend ein Holzhaus bauen, wo sie und die Architekten lebten, nämlich im Szenequartier Prenzlauer Berg. Gezielt wandten sie sich an Kaden Klingbeil, da diese schon viele Holzhäuser gebaut hatten, wenngleich nur an der Peripherie und im Umland Berlins. Eine Baulücke und drei weitere Parteien waren rasch gefunden für ein Hausbauprojekt, das den Blockrand bewusst nicht völlig schließt und jedem Passanten mit seinem abgesetzten Treppenturm ins Auge fällt.

Selbst nach der neuen Berliner Bauordnung von 2006, die fünfgeschossige Holzbauten erlaubt (zuvor nur drei!), dürfte es das Haus „E3“ eigentlich nicht geben. Doch schon früh suchten die Architekten den Kontakt mit der Feuerwehr und einmal mehr erwiesen sich dabei die Feuerpraktiker aufgeschlossener als die Baubehörden. Doch ihre Zustimmung allein reichte nicht, wie auch nicht die Unterstützung prominenter Politiker und der Medien.

Die Baubehörden bestanden weiterhin auf Besprinklerung und einen zweiten Rettungsweg, was höhere Kosten und weniger Wohnraum bedeutet hätte. Erst die Gutachten zweier externer Spezialisten, eines Prüfstatikers aus München und eines Brandprüfers aus Leipzig, ermöglichten den Bau mit dem Nachweis, dass die Holzkonstruktion in der Tat ein vergleichbares Sicherheitsniveau wie ein Haus in konventioneller Massivbauweise besitzt.

Was ist nun an der Esmarchstraße entstanden?

Ein recht pragmatisches Haus ohne jedwede Accessoires, dem man von außen nie und von innen kaum ansieht, dass es aus Holz gebaut ist. Verputzt ist es und gibt nur mit einem zarten Putzrelief zu erkennen, dass es sich um einen Holzskelettbau mit aussteifenden Massivholzwänden handelt, wobei auch seine drei, vermeintlich aleatorisch verteilten Fensterformate Hinweis auf die Dimensionierung seiner Konstruktion geben. Seine Stützen und Riegel bestehen aus Brettschichtholz, das aufgrund regional nicht vorhandenen Know-hows in Süddeutschland gefertigt wurde. Fast alle hölzernen Teile sind eingepackt in eine nicht brennbare Kapselung aus Gipsfaserplatten, um die normalerweise geltenden F90-Anforderungen durch die Kapselklasse K60 zu umgehen: Alle tragende Teile dürfen sich über mindestens 60 Minuten nicht entzünden. Einzig die Untersicht der weit spannenden Holzbetonverbunddecken blieb unverkleidet. Ausgeführt aus 16 Zentimeter starken Holzlamellen und einer darüber liegenden 10 cm dicken Betonschicht entsprechen die Decken der Feuerklasse F90. Über eigens entwickelte Knotenblech-Verbindungen ließen sie sich rasch und problemlos montieren, wie die mit Andreaskreuzen ausgesteiften Wandfüllungen ihre Aufgabe aufs Einfachste lösten.

Alle Etagenräume sind um zwei kompakte Versorgungskerne aus Beton organisiert, sodass ihr Raumfluss durch keine tragenden Innenwände gestört wird. Frei konnten hier die Eigentümer ihre Grundrisse für Wohnungen zwischen 120 und 150 m² wählen, deren Flächendifferenzen jeweils ganz unterschiedlich große Terrassenräume zu Straße und Treppenturm ergaben. Und zudem hatten die Eigentümer noch die freie Wahl, wieviel private Balkonfläche sie an der Hofseite des Hauses wünschten.

Doch der besondere räumliche Clou sind die völlig unerwarteten Terrassenräume und ihre Zwischenräume zum offenen Betontreppenhaus. Dieses nämlich platzierten die Architekten zur Straße hin entlang einer Brandwand als eine Art „soziale Plastik“. Aus dem Holzhaus ausgelagert wurden Treppe und Aufzug, die Etagenwohnungen sind über eingehängte Betonbrücken zugänglich. Damit wurde nicht nur die Variabilität der Grundrisse erhöht und den Wohnungen von drei Seiten Tageslicht verschafft, sondern auch ein höchst spannender sozialer Raum geschaffen, der so gar nicht ins Bild vom fest gefügten und verschlossenen steinernen Block passen will. Einen unverwechselbaren Zwischen-Raum für Stadt und Hausgemeinschaft schafften sich hier die Architekten, die sich noch während des Planungsprozesses entschieden, mit ihrem Büro ins Erdgeschoss einzuziehen.

Fast schon selbstredend handelt es sich auch um ein energetisch vorbildliches Haus, dessen Primärenergieaufwand für den Rohbau bei lediglich 30 Prozent einer traditionellen Massivkonstruktion lag. Mit hochwertiger Dämmung und Wärmeschutzverglasung ausgestattet und mit Fernwärme beheizt, liegt sein Energiebedarf weit unter 40 kWh/m2.

Überzeugende Zahlen und geschicktes Agieren haben den beiden in Dresden und Berlin-Weißensee ausgebildeten Architekten in kürzester Zeit ein öffentliches Renomee verschafft, sodass sie schon an einem weit größeren Holzhaus-Projekt in Berlin arbeiten, dessen Zwischenräume und Funktionsmischungen noch erstaunlicher ausfallen werden. An ihrem Projekt „E3“ bedauern sie nur, dass die sichtbaren Holzdecken aus Kostengründen nur in Fichte und nicht in Weißtanne ausgeführt werden konnten. Und der Kritiker kann allein bedauern, dass es nicht noch mehr solcher mutiger und strukturell gedachter Hausprojekte in Berlin gibt.zuschnitt, Sa., 2009.03.21

21. März 2009 Claus Käpplinger

verknüpfte Bauwerke

e3 Siebengeschossiges Wohnhaus

Holz in the City

(SUBTITLE) Stadthaus in London

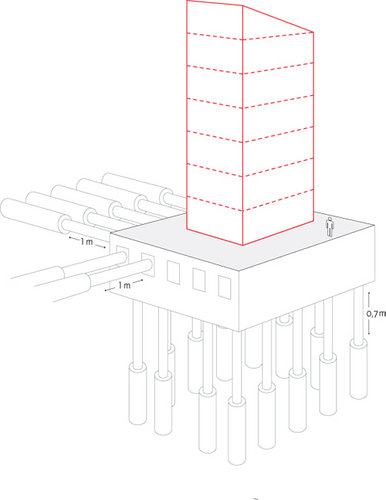

War Shoreditch im Osten von London noch vor ein paar Jahren nur wenigen bekannt, zieht es seit kurzem immer mehr Holzbauinteressierte in diesen Stadtteil. Umgeben von Backsteinhäusern wurde dort das höchste Massivholzgebäude Europas fertiggestellt. Das Londoner Architekturbüro Waugh Thistleton wollte auf dem 305 m² großen Eckgrundstück etwas Neues ausprobieren, dabei stand der Umweltgedanke an erster Stelle seiner Überlegungen. Intensive Gespräche mit Statikern und Technikern ergaben, dass ein Projekt in Stahlbeton bezogen auf seine mittlere Lebensdauer signifikante CO2-Emissionen zur Folge hätte. Aufgrund seiner Fähigkeit, CO2 in Form von unschädlichem Kohlenstoff zu speichern, fiel damit die logische Wahl auf den Baustoff Holz.

Man entschied sich für eine Konstruktion aus vorgefertigten Brettsperrholz-Elementen und konnte in Zusammenarbeit mit Planern, Technikern und dem österreichischen Hersteller alle Details zur Erfüllung der geforderten schallschutztechnischen und statischen Vorgaben lösen.

Der 29,75 Meter hohe Wohnturm auf quadratischem Grundriss mit 17,5 Metern Seitenlänge besteht aus acht Geschossen in Massivholzbauweise über einem in Stahlbeton errichteten Sockelgeschoss. Wand- und Deckenelemente bilden eine wabenartige Tragstruktur, welche durch längs und quer angeordnete Trennwände innerhalb der einzelnen Geschosse vertikal ausgesteift wird. Die 14,60cm dicken Deckenelemente wurden über Stufenfalze gestoßen, mit Diagonalverschraubungen zu Scheiben ausgebildet und übernehmen dadurch die horizontale Aussteifung.

Laut britischer Bauvorschrift muss bei mehrgeschossigen Bauten verhindert werden, dass mehr als 10 % einer Geschossdecke infolge eines Bauteilkollapses in sich zusammenstürzen. Die geforderten statischen Nachweise erfolgten in Form von Einzelberechnungen für alle lastabtragenden Elemente. Ihre Auswirkung findet man in einer Vielzahl konstruktiver Detailausführungen wie z.B. Stahlwinkel, welche die Wände an der Deckenunterseite fixieren und nach oben anhängen.

Eine weitere Herausforderung bildeten die frei in der Wabenstruktur des Gebäudes stehenden Aufzugsschächte. Die bis zu 11,50 Meter hohen Massivholzelemente tragen die Lasten des Aufzugs und sich selbst. Zur Erhöhung der Stabilität liegen die Stöße der Schachtwände höhenversetzt zu den rechtwinkelig anschließenden und konnten so ineinander verzahnt werden. Um den Aufzug schalltechnisch zu entkoppeln und die Vibrationen zu dämpfen, wurden zwei Brettsperrholz-Wände aneinandergefügt und mit Gipskartonplatten vom Restbau getrennt.

Wände und Podeste der Treppenhäuser bestehen ebenfalls aus Massivholz-Platten. Für die Treppenläufe kamen Hohlformen aus Stahl zum Einsatz, welche nach der Montage mit Beton verfüllt wurden.

In Großbritannien muss öffentlichen Gebäudebereichen, baurechtlich gesehen, lediglich eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse zugeordnet werden, welche aber nicht an die Brennbarkeit der Baustoffe gebunden ist. Daher gab es auch in diesem Punkt keine besonderen Hindernisse für die gewählte Holzkonstruktion. Weil die Treppenhäuser des Murray Grove Towers die einzigen Fluchtwege sind, müssen sie 120 Minuten Brandwiderstand erreichen. Alle anderen Bereiche müssen in F60, lastabtragende Elemente in F90 ausgeführt sein. In den Wohnungen erfüllen abgehängte Decken, Zementestrich und Trittschalldämmung sowohl Brandschutz- als auch Schallschutzanforderungen. Ab einer Höhe von 30 Metern hätten sich allerdings einige Vorgaben geändert, daher blieben die Architekten mit 29,75 Metern Höhe bewusst unter dieser Grenze.

Für die äußere Hülle wurden Licht- bzw. Schattenverhältnisse der umliegenden Bäume und Gebäude in ein aus 5000 Einzelpaneelen bestehendes Pixelbild umgesetzt. Die vorgehängte Fassade besteht aus mit 70% recyceltem Holz hergestellten Faserzementplatten und einer darunterliegenden Außenwanddämmung aus Polyurethanschaum.

Offensichtlich wurde mit diesem Projekt ein großes Potenzial für mehrgeschossige Massivholzgebäude in der Stadt entdeckt. Denn trockene Baustellen, kurze Bauzeiten und nicht zuletzt der Umstand, dass dem Umweltgedanken Rechnung getragen wird, sprechen für das Material Holz. Zudem liegen die Herstellungskosten mit rund 3,75 Mio Euro niedriger als die Kosten für ein vergleichbares Stahlbetongebäude.

Insgesamt wurden 950 m³ Holz per LKW aus Katsch an der Mur angeliefert und direkt an der endgültigen Position verbaut. Das war notwendig, weil Baustelleneinrichtungen in London sehr teuer sind. Die Montage dauerte nur neun Wochen und ersparte dem Bauträger im Vergleich zu herkömmlichen Baustellen fast ein halbes Jahr an Bauzeit.

Nachdem das höchste Massivholzhaus in Europa in nur 18 Monaten von Planungsbeginn bis zur Schlüsselübergabe realisiert werden konnte, zudem der Atmosphäre trotz langer Transportwege rund 125 Tonnen CO2 erspart bleiben und der damit entstandene Wohnraum auch noch leistbar angeboten wurde, ist es wohl kein Wunder, dass die im Schnitt 60 m² großen Apartments innerhalb von 1 1/2 Stunden nach Verkaufseröffnung vergeben waren.zuschnitt, Sa., 2009.03.21

21. März 2009 Karin Triendl

verknüpfte Bauwerke

Stadthaus in London