Inhalt

„Das Eröffnungsdatum kennen die Architekten nur aus dem Eintrag zu dem Bahnhof im Internetlexikon Wikipedia. Dass ihr Wettbewerbsentwurf überhaupt realisiert wurde, haben sie eher zufällig entdeckt: auf einem Luftbild bei Google Earth.“

WOCHENSCHAU

02 Beiyuanlu North. Wie sich eine Pekinger U-Bahnstation irgendwie von selber baute | Jan Friedrich

03 DMY – Designfestival in Berlin | Nicole Heptner

04 Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen | Jan Friedrich

05 Digitale Raumkunst. Ausstellung in Duisburg | Gudrun Escher

BETRIFFT

08 Domplatte Köln | Uta Winterhager

WETTBEWERBE

14 Städtebauliche Reparatur der Gesamtanlage der Meisterhäuser in Dessau | Günter Kowa

16 Auslobungen

THEMA

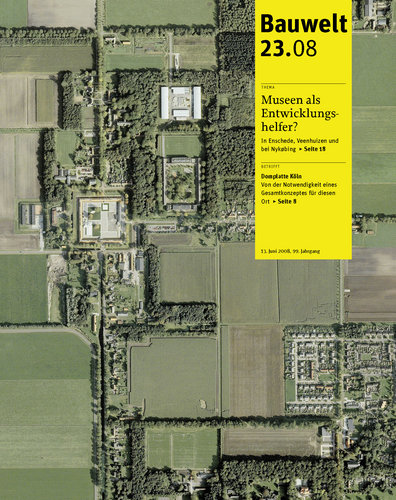

18 Textilfabrik wird Museum | Kaye Geipel

26 Strafkolonie, Gefängnis, Museum | Hubertus Adam

32 Referenz an die dänische Landschaft | Hubertus Adam

REZENSIONEN

39 Ausstellungsbriefe | Eva Maria Froschauer

39 Weltausstellungen | Thomas Werner

40 Wörterbuch Design | Dagmar Steffen

40 Design im Alltag | Dagmar Steffen

40 Manuskripte | Dagmar Steffen

RUBRIKEN

06 wer wo was wann

06 Leserbriefe

38 Kalender

41 Anzeigen

48 Die letzte Seite