Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Vom Werden einer neuen Stadt. Wolfsburg wird siebzig | Bettina Maria Brosowsky

03 Neue Cafeteria der TU Berlin | Brigitte Schultz

03 Franziska Stünkels „Vineta“ | Olaf Bartels

04 Was Canaletto sah, was wir heute sehen | Tanja Scheffler

BETRIFFT

06 Limbecker Platz, Essen | Ludger Fischer

WETTBEWERBE

10 Interview mit Peter Kulka zum Zuschauersaal der Staatsoper Berlin | Friederike Meyer

12 Umbau und Sanierung Hans-Sachs-Haus. Gelsenkirchen | Grudrun Escher

12 Entscheidungen

13 Auslobungen

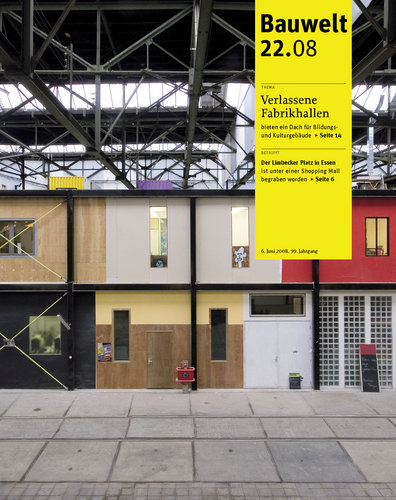

THEMA

14 Hörsaalgebäude der TFH Wildau | Friederike Meyer

22 Mensa und Medienzentrum der TFH Wildau | Wolfgang Kil

28 Die Grande Halle von Arles | Florence Accors

32 NDSM-Atelierstad Amsterdam | Ulrich Brinkmann

RUBRIKEN

05 wer wo was wann

05 Leserbriefe

36 Kalender

39 Anzeigen

44 Die letzte Seite