Editorial

Neulich auf einer Podiumsdiskussion in Berlin. Auf die Frage angesprochen, was der Beitrag der Architektur sein kann in einer von Ungleichheit und Ausgrenzung gekennzeichneten Urbanisierungswelle, die die Welt derzeit radikal transformiert, gipfelte Hans Kollhoffs Antwort in einem wütenden Lamento über die schlechte Steinqualität aus chinesischer Produktion, die den Weltmarkt beherrsche. Nur mit Hilfe einer guten, sprich deutschen und teuren Steinqualität lasse sich die Identität unserer europäischen Stadt retten. Die Borniertheit dieses Gedankenganges wird noch zusätzlich damit auf die Spitze getrieben, dass Kollhoff alle anderen, die sich nicht an die „Wahrheit“ der Architektur halten, im besten Fall „misguided“ oder gleich „stupid“ nannte. Diese Art von Wahrheitsdiskurs drückt eine Geisteshaltung aus, die nicht neu ist, sondern geradezu symptomatisch für ein „Land ohne Avantgarde“, wie Thilo Hilpert seine Auseinandersetzung mit dem Fehlen eines progressiven deutschen Architekturdiskurses seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges polemisch übertitelt hat. Es ist ein Verhaltensmuster, das dafür sorgt, dass seit einiger Zeit kaum vernehmliche architektonische Impulse von Deutschland ausgehen. Mittelmaß und Rückwärtsgewandtheit halten sich die Waage. „Aber dafür können wir Details.“ Und: „Wir sind realistisch.“ Dieser instrumentelle Reflex, verkauft als Qualitätsmerkmal Made in Germany, der jegliches Experiment als nicht kalkulierbares Risiko im Keim erstickt, erschallt regelmäßig als Echo zur Rechtfertigung der faktischen Beschränkungen (und der eigenen Beschränkheit).

Der Witz ist nur, dass Architektur dort anfängt und nicht aufhört, oder wie Jean Baudrillard dies lakonisch formuliert: „Das Abenteuer des Architekten findet in einer geradezu wirklichen Welt statt.“ Wenn Architektur also gerade wegen der Zumutungen der Wirklichkeit mehr sein soll, wenn sie sich nicht „in ihrer Realität, in ihren Prozeduren, Funktionen und Techniken“ erschöpft, dann müssen wir sie „jenseits ihrer Wahrheit als Radikalität ... begreifen“. Damit beantwortet Baudrillard die Frage „Architektur: Wahrheit oder Radikalität?“ zugunsten der Radikalität. Wie aber ist heute, post-68, Radikalität noch denkbar? Ist sie nur noch als religiös-reaktionäre Haltung oder im verklärenden Retro-Look aktuell?

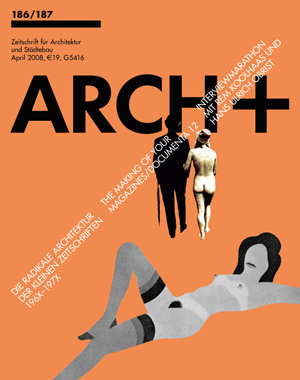

Im Sommer 2007 war Arch zur Teilnahme am Zeitschriftenprojekt der documenta 12 eingeladen. In diesem Rahmen haben wir das Projekt „The Making of Your Magazines“ initiiert, um uns der genannten Frage über den Umweg der Architekturmedien zu nähern. Als zentralen Bestandteil haben wir die Ausstellung von Beatriz Colomina „Die Radikale Architektur der kleinen Zeitschriften 196X-197X“ nach Kassel eingeladen. Die Vergegenwärtigung der Blüte kleiner unabhängiger Zeitschriften in den 1960ern und 1970ern soll den Blick wieder dafür schärfen, was Radikalität im architektonischen Zusammenhang bedeuten kann – jenseits formaler Spielarten. Die im Titel der Ausstellung angesprochene Radikalität meint zweierlei: eine medientechnische Revolution und die „architettura radicale“ – die Revolutionierung des Druckmediums also und eine bestimmte Richtung der Architektur.

Arch hat diesen Rück- und Ausblick dazu genutzt, um anhand eines neuen Designs die inhaltliche Frage auch formal zu beantworten. Die Art Direktion übernahm Mike Meiré, der konzeptionell an die Anfangszeit anknüpfte, was sich auch in der Rückkehr zum im Logo widerspiegelt. Mehr zum Redesign erfahren Sie im Gespräch mit Mike Meiré.

Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo