Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Die neue Hungerburgbahn in Innsbruck | Eva Maria Froschauer

04 Harald Deilmann 1920–2008 | Herbert Pfeiffer

04 Das Amsterdam von A.A. Kok | Hubertus Adam

05 Heinrich-Zille-Ausstellung in Berlin | Nils Ballhausen

06 Die 60er Jahre in Hannover | Dietmar Brandenburger

BETRIFFT

08 Was ist alltägliche Architektur? | Sebastian Redecke

WETTBEWERBE

10 Justizvollzugsanstalt Heidering | Oliver Elser

12 World Park auf Governors Island | Friederike Meyer

14 Auslobungen

THEMA

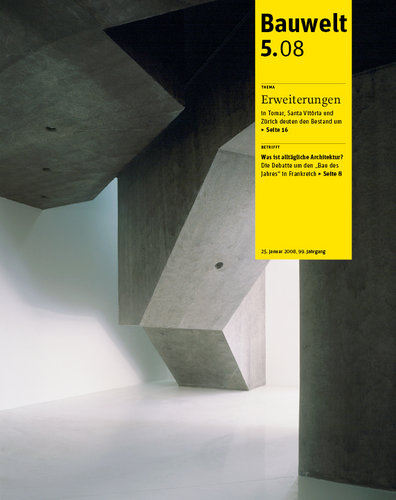

16 Kulturzentrum in Tomar | Doris Kleilein

22 Wohnhaus in Santa Vitória | Gerrit Confurius

26 Schulanlage Hirzenbach in Zürich | Axel Simon

REZENSIONEN

33 Oswald Mathias Ungers. Eine intellektuelle Biographie | Peter Rumpf

33 Carlo Scarpa – Layers | Sandra Hofmeister

34 An Architecture of Invitation. Colin St John Wilson | Michael Kasiske

34 Lewis. Tsurumaki. Lewis. | Frank F. Drewes

RUBRIKEN

06 wer wo was wann

32 Kalender

35 Anzeigen

40 Die letzte Seite