Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Werkbundausstellung Paris 1930 | Michael Kasiske

03 Architekturbiennale São Paulo | Dagmar Hoetzel

04 Graber-Pulver-Ausstellung in Zürich | Hubertus Adam

05 Erweiterung des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses | Sebastian Redecke

06 Studie zur Weiterentwicklung der „European Kunsthalle“ | Christian Holl

BETRIFFT

08 Der erste Wurf | Sebastian Redecke

WETTBEWERBE

10 Erweiterung der Asplund-Bibliothek in Stockholm | Jan Schrenk

12 Entscheidungen

13 Auslobungen

THEMA

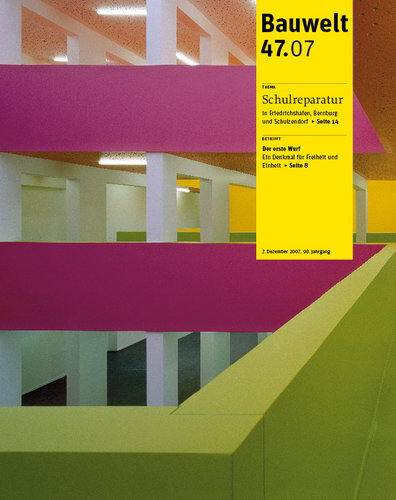

14 Schreienesch-Schule Friedrichshafen | Nils Ballhausen

22 Martinszentrum Bernburg | Günter Kowa

28 Grundschule Schulzendorf | Ilka und Andreas Ruby

REZENSIONEN

35 Max Ziegler. Bauten und Projekte 1946–1982 | Axel Simon

35 Hildebrand Machleidt. Planungen für die Stadt | Robert Frank

RUBRIKEN

06 wer wo was wann

34 Kalender

36 Anzeigen

44 Die letzte Seite: Lommel ist Spitze