Editorial

Das, was Planer für richtig halten, ist nicht immer identisch mit dem, was Nutzer wünschen: Der Weg kann noch so kunstvoll angelegt sein, der Nutzer sucht sich seinen eigenen. Eine Beobachtung, die wir nicht nur auf dieser kleinmaßstäblichen Ebene machen. Von Planern und Architekten wohlüberlegte Erschließungs-, Grünflächen- und Gebäudekonzepte müssen im Alltag bestehen. Wie gut oder schlecht Planung und Realität zusammengehen, betrachten wir in db 8/2008 am Beispiel der Umstrukturierung des Züricher Industriegebiets Neu-Oerlikon zum Wohn- und Dienstleistungsquartier. Der Umwandlungsprozess begann Anfang der Neunziger, die meisten Wohnungen und Büros wurden zwischen 2000 und 2006 bezogen. Inzwischen wird das Quartier seit einigen Jahren genutzt, so dass sich Erwartungen und Ziele der Planer mit der Realität abgleichen lassen. Für unsere Bestandsaufnahme begeben wir uns in die Perspektive der Bewohner und begleiten diese auf ihren »Alltagswegen«. ~uk

Inhalt

Diskurs

03 Kommentar

Städtebauliches Manifest? | Carsten Benke

06 Magazin

12 On European Architecture

In Praise of Bad Taste: Mensa by Jürgen Mayer H. | Aaron Betsky

14 Im Blickpunkt

Städte des pazifischen Jahrhunderts | Ulf Meyer

16 Schwerpunkt: Alltagswege

17 Zum Thema – Zürich Neu-Oerlikon. Ein Stadtteil mit Vor- und Nachteilen | Reto Westermann

18 Streifzug durch Neu-Oerlikon | uk

25 Interview mit der Leiterin des Quartiersekretariats | uk

26 Max-Bill-Platz in Neu-Oerlikon von Haerle Hubacher Architekten | Judit Solt

34 Schule »Im Birch« in Neu-Oerlikon von Peter Märkli | Jürg Zulliger

40 Parks in Neu-Oerlikon von Haerle Hubacher, Zulauf Seippel Schweingruber; Burckhardt Partner, Raderschall; Kuhn & Truninger; Dipol Landschaftsarchitekten, Christoph T. Hunziker | Hubertus Adam

48 ... in die Jahre gekommen

Die Berliner Architekturausstellung Interbau | Ulrich Brinkmann

Empfehlungen

56 Kalender

Ausstellungen

56 Neu Bau Land (Frankfurt) | Klaus Englert

57 Siedlungskonzepte des 20. Jahrhunderts (Ulm) | Dagmar Ruhnau

58 Neu in …

- Braunschweig | Jürgen Tietz

- Kopenhagen (DK) | Anneke Bokern

- Potsdam | Ulf Meye

60 Bücher

Trends

Energie

62 Solarenergienutzung, Teil 1: Photovoltaik | Claudia Hemmerle, Susanne Rexroth, Bernhard Weller

Technik aktuell

68 Neue Messe Stuttgart | Michael Bauer, cf

Produkte

72 Produktberichte

Heizung, Lüftung, Solaranlagen | rm

82 Schaufenster: Elektroinstallationen | rm

84 Software

Neues vom Softwaremarkt | Marian Behaneck

90 Autoren

91 Bildnachweis

92 Vorschau / Impressum

Lehrstück für Planer, Politiker, Behörden und Investoren

Drei Mal schneller als geplant ist auf dem ehemaligen ABB-Areal in Zürich Nord ein neues Wohn- und Arbeitsviertel entstanden: der Stadtteil Neu-Oerlikon — eine Entwicklung mit Vor- und Nachteilen.

Zäune, Tore, Mauern – mehr als ein Jahrhundert lang war das Areal nördlich des Bahnhofs Zürich-Oerlikon terra incognita. Wer durch die Bahnunterführung kam, stand vor dem Pförtnerhäuschen und dem großen Schiebetor des Industriekonzerns ABB.

Der Grundstein zur Maschinenfabrik Oerlikon (MFO), einer der Vorgängerinnen der ABB, wurde 1863 mitten auf der grünen Wiese gelegt. Den Durchbruch schaffte das Unternehmen, als es 1884 in die damals neue Elektrotechnik einstieg und eine führende Rolle im Bau von Elektroanlagen, Transformatoren und später auch von Lokomotiven erlangte. Die Belegschaft verzehnfachte sich in kurzer Zeit, die Fabrikhallen beanspruchten eine immer größere Fläche. Später ging die MFO in der BBC und noch später im Großkonzern ABB auf. Doch schon damals hatte der Niedergang der Schwerindustrie begonnen. Die ABB räumte viele der Hallen und zog sich in Neubauten am Nordostrand des Geländes zurück. Damit war der Weg frei für eine Neunutzung des brachliegenden Areals, dessen Fläche in etwa der der Zürcher Altstadt entspricht.

Die Unterführung beim Bahnhof ist heute – gut zehn Jahre nach dem Rückzug der Industrie – immer noch dieselbe, doch das Pförtnerhäuschen ist verschwunden und das Schiebetor wartet nutzlos auf einen Einsatz, der nie mehr kommen wird. Da, wo einst ein Arbeiter Materialien von einer Halle zur anderen verschoben hat, flanieren jetzt Geschäftsleute und Schulkinder, streben Busse der Endstation zu – aus dem Industrieareal ist der Stadtteil Neu-Oerlikon geworden.

3000 Menschen wohnen hier, 7000 haben hier ihren Arbeitsplatz. Sechs Parks und ein Platz lockern die Flächen zwischen den großen Bauvolumen mit bis zu sieben Geschossen auf. Die Neubebauung ist das Resultat eines 1992 durchgeführten Wettbewerbs und den daraus hervorgegangenen Sonderbauvorschriften. Behörden und Investoren begegneten sich damals mit Misstrauen. Deshalb wurde Parzelle für Parzelle alles exakt festgeschrieben. Die Stadt rang den Grundbesitzern Boden für Parks und Plätze ab und gewährte ihnen im Gegenzug eine hohe Nutzungsdichte. Mindestens 25 Jahre sollte es nach den damaligen Plänen dauern, bis alle Parzellen bebaut sein würden. Doch es kam anders: Nach knapp zehn Jahren ist Neu-Oerlikon fast fertig. Die Wohn- und Bürobauten, ein Hotel, ein Schulhaus sowie alle Parks und Plätze sind erstellt, der öffentliche Verkehr rollt durchs Areal. Die Baisse an den Aktienmärkten und die Gründung von Immobilienfonds begünstigten die schnelle Entwicklung: Lebensversicherer und Banken suchten nach Investments und fanden in Neu-Oerlikon baureife Parzellen.

So kam Zürich schneller als gedacht zu einem neuen Stadtteil. Investoren und Politiker loben das Neubaugebiet. Medien und Bevölkerung hingegen sparen nicht mit Kritik: Von Retortenstadt, Anonymität und falschen Dimensionen ist die Rede, man sucht vergeblich nach den gewohnten Quartierstrukturen, nach kleineren Läden, Restaurants oder einem Zeitungskiosk. Dabei wird schnell vergessen, dass ein neuer Stadtteil mit all seinen Strukturen nicht einfach über Nacht entsteht – das ist in Zürich nicht anders als in Barcelona, Frankfurt oder London. Neu-Oerlikon ist deshalb nicht nur ein neuer Stadtteil, sondern auch ein Lehrstück für Bewohner, Planer, Politiker, Behörden und Investoren:

Die Bewohner mussten und müssen lernen, dass das Leben im Stadtteil nicht einfach mitgeliefert wird, sondern Eigeninitiative gefragt ist. Das ist aufwändig bietet aber auch eine Chance: In Neu-Oerlikon gibt es keine Alteingesessenen, die auf bestehende Regeln und Traditionen pochen.

Planer, Politiker und Behörden mussten lernen, dass der richtige Mix aus Wohnungen, Büros und Geschäftsräumen nicht einfach auf dem Reißbrett geplant werden kann. Vielmehr braucht es Gebäude, die flexibel auf die sich wandelnden Bedürfnisse reagieren können.

Investoren und Planer mussten lernen, dass zu viele Wohnungen gleicher Preisklasse zu einer Monokultur führen. Im Quartier werden hauptsächlich Wohnungen mit einem Mietzins von 2500 bis 3000 Franken pro Monat angeboten. Die meisten Bewohner sind deshalb kinderlose Doppelverdiener mit guten Jobs, langen Arbeitszeiten und wenig Präsenz im Quartier. Nur an den Rändern des neuen Stadtteils haben Genossenschaften günstige Familienwohnungen erstellen können. Hier pulsiert das Leben und sind viele Eigeninitiativen zur Aufwertung des Quartiers entstanden.

Planer, Politiker und Investoren mussten aber auch lernen, dass alte Fabrikbauten Teil der Identität sind. Wenn möglich sollten deshalb die letzten Zeitzeugen nicht Neubauten weichen, sondern nur einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Lernen müssen Planer, Investoren und Geschäftsmieter zudem noch, dass Bürobauten mit eigener Kantine zwar angenehm für die Angestellten sind, aber schlecht fürs Leben im Quartier: Über Mittag bleiben die Mitarbeiter eher in den abgeschirmten Gebäuden. Dabei laden die Parks im Sommer zu einer Mittagspause ein. Das wiederum wäre die Chance für Bäckereien oder Take-Aways, Filialen zu eröffnen. Doch da es an Publikum mangelt, tun sie sich schwer damit. Die potenziellen Kunden – die gut 7000 Menschen, die hier arbeiten – sind nämlich fast ausschließlich auf dem Weg von und zum Bahnhof präsent.

Es braucht also noch eine zweite kleine Bereinigung: So wie die Zäune, Tore und Pförtnerhäuschen des einstigen Industriegiganten ABB verschwunden sind, müssen sich auch die neuen Bürobauten der Banken, Versicherungen und Beratungsfirmen integrieren. Sie dürfen nicht verschlossene Inseln im neuen Stadtteil bilden, sondern sollten vielmehr ihren Teil zum täglichen Leben des Viertels beitragen. Dann ist ein weiterer Schritt in der Identitätsfindung des neuen Stadtteils getan.db, Di., 2007.07.31

31. Juli 2007 Reto Westermann

Virtuelle Kuben und echtes Leben

Nicht alle Gebäude, die den Max-Bill-Platz in Neu-Oerlikon säumen, erfüllen den Anspruch einer Platzrandbebauung – was auf mangelnde Weitsicht in einem frühen Stadium der Planung zurückzuführen ist. Dank kommerzieller Erdgeschossnutzungen und einer kunstvollen Gestaltung entwickelt sich der Platz dennoch zum Mittelpunkt des neuen Stadtteils.

Der Max-Bill-Platz soll zum Zentrum von Neu-Oerlikon werden. Geografisch ist er es schon: Er liegt an der Schnittstelle zwischen dem Binzmühle-Quartier beim Bahnhof Oerlikon und dem weiter nordwestlich gelegenen Birch-Quartier. Er ist auch der einzige Platz im neuen Stadtteil, der einen urbanen Charakter besitzt, denn bis zu seiner Fertigstellung im November 2006 bestimmten vor allem monofunktionale Großbauten, menschenleere Straßen und frisch bepflanzte Parks das Bild des Quartiers. Doch wurde offensichtlich bereits jetzt aus den Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit gelernt: Die Platzbebauung weist eine gemischte Nutzung auf, in den Erdgeschossen sind Läden und Restaurants untergebracht und der Platz selbst hat dank Hartbelag, Sitzgelegenheiten und Schattenspendenden Föhren eine hohe Aufenthaltsqualität. Der Ort könnte also in der Tat zum belebten Zentrum Neu-Oerlikons werden. Erste Ansätze für eine positive Entwicklung sind bereits zu sehen – unübersehbar sind aber leider auch die Chancen, die in einem frühen Stadium der städtebaulichen Planung verpasst worden sind und die auch die beste Platzgestaltung nicht mehr wettmachen kann.

Ein Platz entsteht

Die dreieckige Form des Platzes ist durch die Geometrie der beiden angrenzenden Quartiere bestimmt. Das Binzmühle-Quartier basiert auf einem orthogonalen Raster, dessen Hauptrichtung parallel zu den Bahngleisen verläuft. Das Birch-Quartier ist ebenfalls orthogonal angelegt, seine Orientierung jedoch um etwa 30 Grad verdreht. Beide Strukturen gehen auf die Industrieanlagen zurück, die vor wenigen Jahrzehnten an diesem Ort standen – und wie diese bilden auch die neuen Gebiete Inseln, die in sich schlüssig sind, aber wenig Bezug zu ihren Nachbarn aufbauen. Zwischen den zwei Quartieren verläuft die Binzmühlestraße; entlang dieser Achse treffen die beiden rechteckigen Raster aufeinander und bilden dreieckige Restflächen, eine davon ist der Max-Bill-Platz.

Gute Seiten, schlechte Seiten

An sich bietet dieses unkontrollierte Aufeinanderprallen zweier regelmäßiger Geometrien gestalterisches Potenzial. Leider wurde es bei der Planung des ersten Gebäudes, das hier erstellt wurde, sträflich vernachlässigt. Das 1998–2001 von atelier ww realisierte »Center Eleven« liegt an der Binzmühlestraße und bildet somit die längste Kante des Platzes – präsentiert ihm jedoch seine Rückfassade. Der Bau umfasst ein Einkaufszentrum mit Baumarkt, Büros, Gewerbe, ein öffentliches Parkhaus und 86 Mietwohnungen. Der »multifunktionale Komplex« mit Zentrumsfunktion ist eine Welt für sich. Zwar öffnet er sich mit einem Vorplatz zum Binzmühle-Quartier, gegenüber der stark befahrenen Binzmühlestraße schottet er sich jedoch ab: Der untere Bereich der Fassade ist weitgehend geschlossen, und hinter dem Bandfenster im zweiten Obergeschoss sind die Holzgitter erkennbar, welche die Kellerabteile der darüber liegenden Wohnungen voneinander trennen. Diese ablehnende Haltung ist insofern verständlich, als zum Zeitpunkt des Entwurfs Neu-Oerlikon noch hauptsächlich aus Industrieruinen und Baustellen bestand; sie lässt jedoch wenig Weitblick erkennen. Trotz sorgfältiger Gestaltung in dunklem Klinker ist keine tristere Platzfassade denkbar.

Jenseits der Straße ist die Situation anders. An der Westseite des Platzes steht das Wohn- und Geschäftshaus »Max-Bill-Platz«, das ebenfalls von atelier ww entworfen und zwischen 2004 und 2006 erbaut wurde. Ursprünglich war an dieser Stelle das »Grand Casino Zürich« geplant, das jedoch keine Lizenz erhielt – was nachträglich als Glück zu werten ist. Der Neubau ist um zwei Höfe organisiert. Der größere Hofrand dabei vom Platz zurückversetzt. In den Obergeschossen enthält er eine Seniorenresidenz mit Pflegeabteilung, im Erdgeschoss sind die öffentlichen Bereiche der Institution sowie ein Kindergarten untergebracht. Der Hof selbst ist an zwei Stellen offen, so dass eine Gehverbindung zwischen Birchstraße und Oerlikerpark entsteht. Der kleinere Hofrand definiert die Westkante des Platzes. Das gesamte Erdgeschoss inklusive Hof wird von Läden und einem Restaurant genutzt; auf der Ebene des ersten Obergeschosses liegt der halbprivate Hof, welcher zu den insgesamt 48 Wohnungen im oberen Geschoss gehört. Das Gebäude reagiert differenziert auf die angrenzenden Außenräume, die Fassadengestaltung ist gelungen und die in Zusammenarbeit mit dem Künstler Harald F. Müller entwickelte Farbgebung – die Außenfassaden sind perlgrau verputzt, die Innenfassaden leuchten gelbgrün – setzt willkommene Akzente.

Die Nordseite des Platzes schließlich prägt das 2006 bezogene Wohn- und Geschäftshaus »Accu« von Voelki Partner Architekten. Auch hier handelt es sich um einen Block mit zwei Höfen und publikumswirksamen Nutzungen im Erdgeschoss. An der südöstlichen Ecke gibt es ein Hotel, zum Platz hin Läden und Gastronomiebetriebe, in Richtung Oerlikerpark im Westen beziehungsweise Wahlenpark im Norden weitere Läden, Gewerbe und Dienstleistungen. Die Wohnungen richten sich an ein heterogenes Publikum: Familien, kinderlose Berufseinsteiger und so genannte Kosmopoliten, die mit Maisonnetten im Attikabereich angelockt werden sollen. Ungewöhnlich sind die Wohnungen auf der Platzseite, wo in Kooperation mit der Studentischen Wohngenossenschaft Zürich (Woko) Wohnungen für Studierende erbaut wurden. Jeweils zwei Einheiten werden über eine zum Platz orientierte Loggia erschlossen, die auch als gemeinsamer Außenraum fungiert. Damit haben sich die Investoren bewusst um eine soziale Durchmischung und Belebung des Gebiets bemüht – unter anderem auch, um eine langfristig gute Performance zu sichern: Selbst im von chronischer Wohnungsnot geplagten Zürich ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden, in Neu-Oerlikon Wohnungen zu vermieten.

Komplexe Ordnung

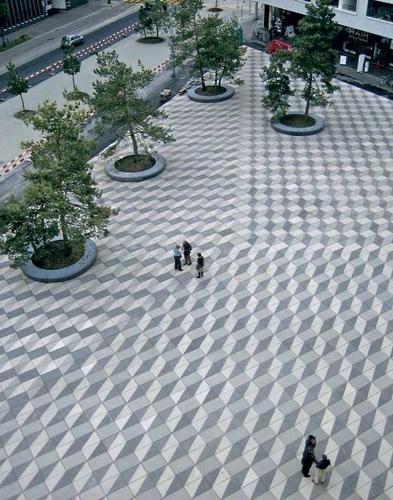

Der Max-Bill-Platz wurde vom Bildhauer Christoph Haerle und der Architektin Sabina Hubacher gestaltet, die auch für den Oerlikerpark verantwortlich zeichnen. Der Entwurf leitet sich aus den Gesetzmäßigkeiten der beiden angrenzenden Quartiere ab und thematisiert deren Zusammentreffen; gleichzeitig definiert er eine starke Mitte für das heterogen gesäumte Dreieck. Die dafür eingesetzten Mittel sind ebenso kunstvoll wie preisgünstig: Der Bodenbelag besteht aus gewöhnlichen rechteckigen Zementplatten, die jedoch unterschiedlich gefärbt sind – entweder einheitlich weiß, grau oder schwarz, oder aber diagonal in zwei unterschiedlich farbige Hälften unterteilt. Die Platten sind jedoch so verlegt, dass aus diesen einfachen Vorgaben ein außerordentlich komplexes Ergebnis resultiert.

Das Platzmuster ergibt sich aus der Weiterführung und Überlagerung der orthogonalen Geometrien des Binzmühle- und des Birch-Quartiers. Die Dreifarbigkeit des Plattenmusters wiederum lässt sich auf ein Grundmuster der Platonischen und Euklidischen Geometrie zurückführen, bei dem es um die räumliche Darstellung des Kubus im Sechseck geht: Durch die Kombination zweifarbiger Platten entstehen Rhomben, die zusammen mit den einfarbigen Rechtecken in der Fläche liegende, aber räumlich wirkende Kuben zeichnen. Dieses geometrische Phänomen findet sich bereits in frühen Mosaikböden. Und nicht zuletzt hat es auch Max Bill fasziniert, nach dem der Platz benannt ist und in dessen Werk die Analyse von geometrischen Formen und Körpern eine zentrale Rolle spielt. Im Gegensatz zu den strengen, geschlossenen Systemen der Konkreten Kunst weist der Platz jedoch freie Elemente auf; runde, von Sitzbänken umgebene Pflanzpunkte mit wildwüchsigen Föhren, die über den Platz bis an die Birchstraße hinausgreifen.

Für den unaufmerksamen Spaziergänger ist der Platz einfach ein anregender Ort, wo sich von jedem Standpunkt aus betrachtet irgendwo Kuben aus dem Boden zu erheben scheinen. Er ist aber auch ein Konzentrat räumlicher, zeitlicher und thematischer Bezüge – und mit dieser inhaltlichen Dichte, die sich nicht auf Ausnutzungsziffern beschränkt, eine echte Bereicherung für Neu-Oerlikon.db, Di., 2007.07.31

31. Juli 2007 Judit Solt

verknüpfte Bauwerke

Max-Bill-Platz

Intervention erwünscht

(SUBTITLE) Parks in Zürich Neu-Oerlikon

Für Menschen, die an zeitgenössischer Landschaftsarchitektur interessiert sind, gilt der Norden Zürichs nachgerade als

Mekka. Wo einst Schlote rauchten und Unbefugten der Zutritt verwehrt war, sind vier große Grünflächen entstanden, um die herum sich der neue Stadtteil gruppiert.

Anfang Juni ist es auch in Zürich manchmal trübe und regnerisch. Ein Wetter, bei dem Neu-Oerlikon auch heute noch etwas trostlos wirkt – ähnlich wie vor einigen Jahren, als zwischen den Parks (MFO-Park, Louis-Häfliger-Park, Wahlenpark, Oerlikerpark) und den ersten fertigstellten Wohn- und Geschäftsblöcken noch große Lücken klafften. Mit dem Gebäude »Accu« vom Büro Voelki Partner wurde 2006 aber ein wichtiger Schlussstein gesetzt, der den Wahlenpark seither vom Oerlikerpark abgrenzt. Als hier nur ein Bauzaun stand, schienen die Freiflächen endlos; inzwischen wirkt das neue Stadtviertel zwar großformatig, aber nicht mehr maßstabslos.

An diesem ersten Junisamstag bevölkern auffallend viele Menschen den Oerlikerpark. An verschiedenen Stellen stehen sie unter Zelten und diskutieren, manche trotzen dem Wetter, die Kinder erfreuen sich an Ziegen, Schafen, Gänsen und Ponys, die sich in einem Gehege streicheln lassen. Unter dem Motto »Neu-OerlikonerInnen schließen die Park-Lücke!« haben »Grün Stadt Zürich« und die Quartierwerkstatt »Wohnen und Leben in Neu-Oerlikon« – ein Zusammenschluss von Quartierinitiativen und der Reformierten Kirchgemeinde – zu einem Aktionstag eingeladen. Es geht um die »Interventionszone« im Oerlikerpark – einen lang gestreckten Bereich, der von den Planern bewusst nicht detailliert geplant wurde, um auf die Bedürfnisse der Bewohner reagieren zu können. In Workshops wurden verschiedene Szenarien zur Veränderung erarbeitet, die nun zur Diskussion stehen.

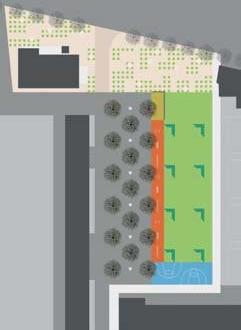

Oerlikerpark

Der Oerlikerpark, vom Büro Haerle Hubacher Architekten und den Landschaftsarchitekten Zulauf und Partner geplant, bildet die eigentliche Mitte von Neu-Oerlikon. Er besteht aus großen Rasen- und Kiesflächen, dazu kommen Holzroste. Zusammengefasst werden die verschiedenen Teile des Parks durch im Abstand von 4 mal 4 Metern gepflanzten Bäumen – Eschen vor allem, aber auch Kirschen, Birken und Blauglockenbäume. Vertikale Akzente setzen ein roter Pavillon – sowie ein 35 Meter hoher Turm, den man besteigen kann. Als eine Mischung aus Fischreuse und Aussichtsturm erinnert er an die Hochkamine, die einst die »verbotene Stadt« im Norden Zürichs prägten. Dem Planerteam war es wichtig, gerade hier, am tiefsten Punkt des von Hügeln eingefassten und durch einen Bergsattel von der Kernstadt getrennten Stadtteils Oerlikon, den Ausblick zu ermöglichen. Und man ist in der Tat dem Himmel näher, wenn man die mehr als 200 Stufen emporgestiegen ist – vor allem in der Zukunft, wenn die Kronen der Bäume zu einem Blätterdach zusammengewachsen sein werden.

Wie Christoph Haerle im Gespräch erklärt, mussten aus Kostengründen junge Bäume gepflanzt werden, die in den ersten Jahren eben noch etwas »spillerig« wirken. Durch den engen Pflanzraster schießen diese schnell in die Höhe und werden dann in zwei Etappen ausgelichtet, so dass die regelmäßige Struktur am Ende verschwindet und das Blätterdach von Lichtungen durchsetzt sein wird.

MFO-Park

Ganz in der Nähe des Bahnhofs liegt der MFO-Park. Ein beranktes und begehbares Gerüst aus Stahl: 100 Meter lang, 35 Meter breit, 17 Meter hoch. 1100 Kletterpflanzen wie Knöterich, Clematis und Glyzinien verwandeln die von Burckhardt Partner gemeinsam mit Raderschall Landschaftsarchitekten konzipierte Struktur des Sommers in eine gigantische Pflanzenhalle, deren Proportionen der hier einst stehenden Fabrikhalle der Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) ähneln. Über Treppen gelangt man im Gerüst von Ebene zu Ebene bis hinauf zum holzbeplankten Sonnendeck. Immer wieder laden Sitz- und Liegemöbel zur Ruhepause ein – ein Angebot, das gerne wahrgenommen wird.

Louis-Häfliger-Park und Gustav-Ammann-Park

Im Westen des Quartiers liegt neben der Wohnsiedlung Regina-Kägi-Hof der Louis-Häfliger-Park (Kuhn & Truninger Landschaftsarchitekten). Er setzt sich aus zwei Streifen – einer Rasenfläche mit pyramidenförmigen Hügeln und einem mit Bäumen akzentuierten Asphaltplatz – zusammen. Ein dritter, mit Spielgeräten besetzter Streifen trennt die beiden voneinander. Zur Straße schließt der Park mit einem gekiesten Feld, das mit niedrigen Büschen bepflanzt ist, ab.

Unmittelbar in der Nachbarschaft, wiewohl etwas versteckt, befindet sich mit dem Gustav-Ammann-Park die einzige historische Grünanlage. Der berühmte Schweizer Landschaftsarchitekt evozierte im einstigen Wohlfahrtsgarten der Bühle AG mit Pergolen, Treppen und Plattenwegen am Rande von Zürich ganz im Geist der Zeit die romantische Vorstellung einer Tessiner Landschaft.

Wahlenpark

Heutigen Landschaftsarchitekten geht es weniger um lauschige Rückzugsorte und um die Inszenierung des Idylls, Ausgangspunkt sind zumeist geometrische Konzepte, welche die Künstlichkeit der Landschaft zum Thema haben. Das zeigt sich an den beiden größten Parks des Quartiers, dem Wahlenpark und dem Oerlikerpark. Der Wahlenpark (Dipol Landschaftsarchitekten und Christoph T. Hunziker) besteht aus einer langen Rasenfläche, an deren einem Ende sich ein Wasserbecken sowie ein aufgeständertes Schattendach erhebt. Zum anderen Ende wird die spielfeldartige Fläche von einem großen Ballfanggitter begrenzt. Ein nachts beleuchteter Sitzbalken aus blauen Glasbausteinen und Beton fasst die gesamte Ostseite ein, während sich auf der Westseite ein ebenfalls streifenähnliches Wäldchen mit Blutbuchen und Spielgeräten anschließt.

Parkinterventionen

Die Tatsache, dass eine Gartenanlage Zeit benötigt, ist offenkundig schwer zu vermitteln. Von Anfang an konzentrierte sich die Kritik von Bewohnern und Besuchern auf den Oerlikerpark, der, 2001, auch als erste der neuen Anlagen fertiggestellt war und durch seine zentrale Lage die größte Aufmerksamkeit genießt. Von einem »Reißbrett-Park« ist häufig die Rede, wenn man mit den Passanten spricht, steril und langweilig lauten einige der verwendeten Adjektive.

Mit der Interventionszone hatte das Planerteam von Anfang an für einen Teilbereich des Parks eine Partizipationsmöglichkeit vorgesehen. Denn als man mit dem Entwurf begann, war alles andere als klar, wer in die umliegenden Häuser einmal einziehen würde.

Anfang Juni war es also so weit: Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Ideen für die Gestaltung der Interventionszone vorzubringen. Und in diesen Ideen äußerte sich natürlich auch die Kritik gegenüber dem Bestehenden. Zwei ernsthafte Probleme betreffen dabei nicht die Gestaltung der Parks selbst: Bemängelt wurde zum einen der vergleichsweise starke Verkehr auf der Birchstraße, die den Park in zwei Hälften zerschneidet, zum anderen das Fehlen von Restaurationsmöglichkeiten. Denn der von einer Quartierinitiative ehrenamtlich betriebene Cafékiosk im roten Pavillon, dessen Verglasung ebenfalls zu den Forderungen zählte, öffnet nur an Sonntagen und das auch nur im Sommer, die benachbarten, auch für die Allgemeinheit zugänglichen Betriebskantinen haben ebenfalls stark eingeschränkte Öffnungszeiten und wirken nur bedingt einladend.

Artikuliert wurden darüber hinaus die Wünsche nach mehr Schattenplätzen und Spielgeräten, nach weiteren Tischtennisplatten und einer Bocciabahn. Jugendliche fänden Gefallen an einem Skaterpark, an Trampolinen oder an einem Schwimmbassin auf dem Turm. Und den Streichelzoo könne man sich auch als dauerhafte Einrichtung vorstellen.

Ohne Zweifel: Der Aktionstag diente nicht nur dazu, Unmut artikulieren zu können, sondern vermittelte auch das Gefühl, etwas bewirken zu können. Letztlich bezwecken die Organisatoren, die Fantasie der Bewohner anzuregen, denn am Ende ist die bewusste Aneignung des Parks für die Nutzung entscheidend. So waren auch im Vorfeld schon einige Aktionen gestartet worden: etwa gemeinsames Laptop-Arbeiten von Angestellten umliegender Firmen im Pavillon oder ein Wettlauf auf den Turm. Als der Stadtrat und Vorsteher des für Grünflächen zuständigen Tiefbaudepartements, Martin Waser, am Nachmittag des 2. Junis die Liste mit den in den Workshops erarbeiteten Vorschlägen überreicht bekam, war sogar das trübe Wetter den Sonnenstrahlen gewichen. Im Herbst will die Stadt, die aus den Wünschen herausdestillierten Szenarien für den Interventionsbereich vorstellen. Alles sei möglich, heißt es, solange es sich in den Park einfügt, robust gebaut ist und den Kostenrahmen von 250.000 Franken nicht sprengt.db, Di., 2007.07.31

31. Juli 2007 Hubertus Adam