Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Raum. Orte der Kunst in Berlin | Kaye Geipel

03 Andreas Gursky im Münchner Haus der Kunst | Jochen Paul

03 Dokumentarfilm „Neuland“ | Friederike Meyer

04 Monika Sosnowskas „Loop“ im Kunstmuseum Liechtenstein | Hubertus Adam

04 Peter Paul Seeberger in Saarbrücken | Katrin Voermanek

WETTBEWERBE

06 Neubau der Tschechischen Nationalbibliothek in Prag | Friederike Meyer

06 Vorab entschieden? Osamu Okamura

08 Alles „future“ | Mirko Baum

THEMA

16 Ware Wohnung | Ulrich Brinkmann

20 Höllenhunde und Festungen | Anne Kockelkorn

30 Dresden | Matthias Grünzig

34 Was sind eigentlich REITs? | Ramon Sotelo

40 Kiel | Heinrich Wähning

44 Public Housing in den USA | Susanne Schindler

50 Freiburg | Volker Kittelberger

54 Das Ende der Wohnungspolitik? Ramon Sotelo

56 Hamburg | Gert Kähler

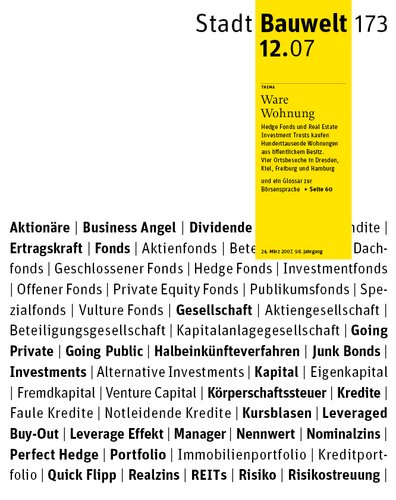

60 Glossar | Anne Kockelkorn

REZENSIONEN

68 Zeit des Labyrinths | Wolfgang Kil

68 Totalstadt. Beijing Case | Shanshan Zheng

69 City of Collusion: Jerusalem| Susanne Schindler

RUBRIKEN

05 Leserbriefe

05 wer wo was wann

65 Autoren

66 Kalender

70 Anzeigen

Ware Wohnung

Die Privatisierung des öffentlichen Wohnungsbestands ist bislang in erster Linie ein Thema unter Finanzexperten. Mit der bevorstehenden Einführung des Anlageinstruments REIT in Deutschland ist aber die Zeit gekommen, dass sich auch Stadtplaner und Architekten mit den Chancen und Risiken der Verkäufe befassen. Vieles mag dafür sprechen, dass sich der Staat anderen Aufgaben widmet als der Verwaltung von Wohnungen. Eine Privatisierung bietet Spielräume, in denen das öffentliche Interesse behandelt werden muss. Die Zukunft der Wohnungsbaugesellschaften ist nicht nur eine haushälterische Frage, sondern von eminent politischem Gehalt.

Das Fachgespräch am 29. Mai 2006 im Berliner Paul-Löbe-Haus erfreute sich reger Teilnahme – und Anteilnahme. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN hatte eingeladen, um den Einfluss von international agierenden Private Equity Fonds und Real Estate Investment Trusts (REITs) auf den deutschen Wohnungsmarkt zu untersuchen und zu diskutieren. Anlass der Veranstaltung waren einerseits die massenhaften Verkäufe öffentlicher Wohnungsbaugesellschaften an ausländische Finanzinvestoren in den letzten Jahren und die darüber zunehmend beunruhigte Öffentlichkeit, andererseits die Bestrebungen der deutschen Finanzwirtschaft, das Anlageinstrument REIT auch hierzulande einzuführen[1]. In 24 Ländern sind solche „Immobilienaktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen“ bereits etabliert – in den USA zum Beispiel schon seit 1960, in den Niederlanden seit 1969, in Australien (1985) und Kanada (1994), in Frankreich (2003), Italien (1994), Spanien (2003) und Japan (2000); für 2007 planen auch Finnland, Großbritannien und Indien die Einführung. So hoch kochten die Emotionen während der fünfstündigen Veranstaltung, so viel Angst und Abwehr unter den anwesenden Architekten, Stadtplanern und Mietervertretern gegenüber der Kapitalkraft der Finanzinvestoren im Allgemeinen und dem neuen Anlageinstrument im Besonderen wurde deutlich, dass Aufklärung und Versachlichung nottut, um Chancen und Probleme für die Situation hierzulande überhaupt einschätzen und mit den wortreichen Experten aus der Finanzwirtschaft diskutieren zu können. Denn der REIT mag ein interessantes neues Modell für wohlhabende Anleger sein, nicht weniger aber ist er eine neue Größe in der Stadtentwicklung – und damit von grundsätzlichem Interesse für die darin Tätigen.

Die Konstruktion des G-REIT

Inzwischen hat die Bundesregierung – und zwar das Ministerium für Finanzen, nicht etwa das für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung – den deutschen REIT (auch German REIT, abgekürzt G-REIT) auf den Weg gebracht[2]. Mit seiner Einführung „soll die in Deutschland bestehende Lücke bei der indirekten Immobilienanlage geschlossen werden, um eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, eine Professionalisierung der Immobilienwirtschaft und Wettbewerbsgleichheit gegenüber europäischen Finanz- und Immobilienstandorten zu erreichen... Alternativen: Keine“, heißt es unmissverständlich im Gesetzesentwurf. Doch nimmt das sozialdemokratisch geführte Ministerium durchaus Rücksicht auf die ideologisch und emotional begründeten Widerstände. So sollen in einen deutschen REIT zwar uneingeschränkt Shopping Malls, Freizeitparks, Hotels und Bürokomplexe eingebracht werden können, tabu aber sind ihm sämtliche vor dem 1. Januar 2007 fertiggestellten Wohngebäude. Lediglich neu errichtete Wohnimmobilien können ins Portfolio einer Immobilienaktiengesellschaft gelangen, doch müssen auch diese mindestens zur Hälfte gewerblich genutzt werden. Die Bundesregierung erhofft sich davon einen Impuls auf dem Wohnungsmarkt.

Die vorgesehene Orientierung auf Gewerbeimmobilien macht den deutschen REIT unattraktiver gegenüber seiner ausländischen Konkurrenz, ohne dadurch die Ängste von Mietern wirksam beschwichtigen zu können. Denn auf dem globalisierten Kapitalmarkt gibt es auch fürderhin keinerlei Schutz deutscher Wohnimmobilien vor den Renditestrategien ausländischer Kapitalgesellschaften: Ein Private Equity Fonds, der soeben eine ehemals kommunale Wohnungsbaugesellschaft erfolgreich filetiert hat und seine kurzfristigen Gewinnziele erreicht sieht, nutzt eben einen japanischen oder US-amerikanischen REIT als „Exit-Option“ für seine nicht weiter verkäuflichen Restwohnungsbestände und nicht einen deutschen. Denn die Aktien eines Real Estate Investment Trust können nach dem Entwurf des deutschen REIT-Gesetzes zwar nicht an der Börse in Frankfurt am Main gehandelt werden, sehr wohl jedoch auf dem Parkett in Tokio oder New York. Dort aber wird das so viel befürchtete und dabei äußerst widersprüchlich konnotierte Agieren der neuen Eigentümer – Luxussanierungen, Mieterhöhungen und Verdrängung sogenannter Problemfälle einerseits, schlechterer Service, weniger Investition in die Bausubstanz und keinerlei Interesse an einer sozialen Stadtentwicklung andererseits – deutlich weniger Nachhall in den Medien finden, und damit auch weniger Niederschlag auf den Aktienkurs der Gesellschaft. Die Aufgeschlossenheit der REITs gegenüber den Anliegen der Kommunen und Mietervertreter dürfte das nicht steigern.

Skepsis gegenüber dem Verkauf öffentlicher Wohnungsbestände en gros bleibt aber noch aus einem anderen Grund angebracht: Länder und Städte können das ererbte Gut nur einmal verkaufen, und es ist keinesfalls sichergestellt, dass der Erlös investiv, also im Interesse der Zukunft, eingesetzt wird statt nur für die Konsumwünsche der Gegenwart. Das Einfordern einer solchen, nachhaltigen Politik setzt allerdings die Bereitschaft der Bürger zu politischer Einmischung voraus, eine Voraussetzung, welche durch den Verkauf einer städtischen Wohnungsgesellschaft nicht eben befördert wird.

Preisgabe des politischen Raums

„Wir Flüchtlinge“, die vorige Ausgabe der StadtBauwelt, widmete sich dem Thema Vertreibung und Heimatverlust anhand dramatischer Beispiele und setzte die Geschehnisse in Beziehung zu Hannah Arendts Überlegungen zum „politischen Raum“ (Heft 48.2006). Die Probleme des Themas „Ware Wohnung“ mögen dagegen von weit geringerer Wucht erscheinen. Hannah Arendts Schriften zur Theorie des Politischen, des freien Handelns im öffentlichen Raum, aber sind auch für jeden Kommunalpolitiker eine lohnende Lektüre, der den Verkauf einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft erwägt. Denn die politischen Implikationen des massenhaften Verkaufs öffentlicher Wohnungsbestände, ja ganzer Stadtviertel, an international agierende Finanzinvestoren haben bislang selten eine Rolle gespielt in der Debatte um die Zukunft dieser Bestände, und dies, obwohl diese Implikationen elementarer Bestandteil jenes öffentlichen Interesses sind, das Bund, Länder und Kommunen allein leiten muss bei der Bewertung einer Privatisierung: des Käufers, des Verkaufspreises und der Art und Weise, wie der Erlös zu verwenden ist. Während etwa die Mieterprivatisierung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft die Bewohner als Bürger stärkt, da ihre Teilhabe an der Welt wächst und damit auch das Interesse an gemeinsamen Belangen, raubt ein Verkauf an einen Finanzinvestor den Bewohnern ein Stück dieser Teilhabe, indem die Verankerung des privaten Lebensbereichs in der Welt lockerer wird – nicht räumlich, wohl aber im Hinblick auf die Überschaubarkeit der Eigentumsverhältnisse.

„Der Unterschied zwischen dem, was uns gemeinsam, und dem, was uns zu eigen ist, ist ein Unterschied der Dringlichkeit; kein Teil der uns gemeinsamen Welt wird so dringend und vordringlich von uns benötigt wie das kleine Stück Welt, das uns gehört zum täglichen Gebrauch und Verbrauch. Ohne Eigentum, wie Locke sagte, können wir mit dem Gemeinsamen nichts anfangen, es ist ,of no use‘“, schreibt Hannah Arendt über den in der modernen Konsumgesellschaft zu einem öffentlichen Anliegen gewordenen gesellschaftlichen Reichtum[3]. In diesem Sinne wird der „politische Raum“ mit jedem Wohnungsverkauf im großen Stil kleiner. Wie schwer wiegt dagegen noch das Argument, mit dem Erlös endlich allen städtischen Schulgebäuden einen Wärmedämmüberzug spendieren zu können?

Lokale Besonderheiten

Neben den thematischen Beiträgen in diesem Heft, welche die Entwicklungen auf dem deutschen Wohnungsmarkt in den letzten Jahren resümieren, den Real Estate Investment Trust als Anlageinstrument analysieren und einen Blick werfen auf den öffentlich geförderten Wohnungsbau in den USA, dem Herkunftsland des REIT, zeigen vier Ortsbesuche unterschiedliche Erfahrungen und Facetten des Kontextes auf, in dem die Diskussion über den Verkauf öffentlicher Wohnungen geführt wird. Denn den einen Wohnungsmarkt gibt es nicht, und deshalb muss jede Entscheidung über die Zukunft einer Wohnungsbaugesellschaft vor dem Hintergrund der spezifischen Situation der jeweiligen Kommune beurteilt werden. Eine prosperierende Stadt erfordert und ermöglicht ein anderes Handeln als eine stagnierende oder schrumpfende. Dresden etwa hat sich mit dem Verkauf der städtischen Wohnungsbaugesellschaft vor einem Jahr schlagartig aller Schulden entledigt, Kiel hingegen steht heute, knapp acht Jahre nach dem Verkauf, vor einem ähnlich großen Defizit wie vorher; Freiburg im Breisgau ist im vergangenen Herbst mit einem Bürgerentscheid an dem geplanten Verkauf gehindert worden, und in Hamburg wird eine Trennung von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft gar nicht erst in Erwägung gezogen.

Dieses Heft will der Zukunft des öffentlichen Wohnungsbestands unter Architekten und Stadtplanern, den Baumeistern des öffentlichen Raums, zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen – und damit der Frage, welche Auswirkung die Preisgabe der Bauherrenrolle seitens der Öffentlichkeit auf die Städte als Orte des Zusammenlebens zeitigt. Auch aus diesem Grund führt ein fünfter Ortsbesuch zur GSW, der „Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH“. Das im Januar 1937 aus einem Zusammenschluss der „Wohnungsfürsorgegesellschaft Berlin mbH“ und acht weiteren kommunalen Wohnungsbaugesellschaften hervorgegangene Unternehmen wurde im Jahr 2004 für 405 Millionen Euro an ein Konsortium aus den Fondsgesellschaften Whitehall (Goldmann & Sachs) und Cerberus verkauft. Die Porträts von zehn im Laufe des 20. Jahrhunderts entstandenen Wohnanlagen der GSW und ihren Bewohnern zeigen stellvertretend für den öffentlichen Wohnungsbestand im Ganzen, was in der Debatte um seine Zukunft vielleicht nicht das wichtigste Argument ist, aber auch nicht in falscher Bescheidenheit vergessen sein sollte: den großen Beitrag, den diese Quartiere zur Architektur- und Stadtgeschichte der Moderne geleistet haben. Umgekehrt formuliert: Die Architektur der Moderne ist nicht zuletzt auch die Leistung des Sozialen Wohnungsbaus, welcher, anders als der spekulative Wohnungsbau der vorangegangenen Jahrzehnte, den Auftrag „Behausung der Massen“ räumlich und ästhetisch zu gestalten wusste, statt ihn hinter bereits vergangener bürgerlicher Repräsentationslust zu verstecken, und der damit eine neue gesellschaftliche Bedingtheit sichtbar machte, öffentlich werden ließ. Die langfristige Pflege und Weiterentwicklung dieser Quartiere ist ein kultureller Auftrag. Ob diesen auch Private Equity Fonds und Real Estate Investment Trusts ausfüllen können, wird die Zukunft erweisen. Was aber haben Architekten und Stadtplaner zu erwidern, wenn der moderne Staat beginnt, dieses Erbe zu verkaufen?Bauwelt, Fr., 2007.03.23

[1] s. www.finanzstandort.de

[2] pdf-Datei zum download auf: www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2006/11/2007-01-16-

boersennotierte-immobilienfonds-auch-in-deutschland.html

[3] Hannah Arendt, „Vita acti-va“, S. 85 f., Piper Verlag, München 1967. Zitiert nach der Taschenbuchausgabe vom September 2002

23. März 2007 Ulrich Brinkmann