Editorial

Editorial

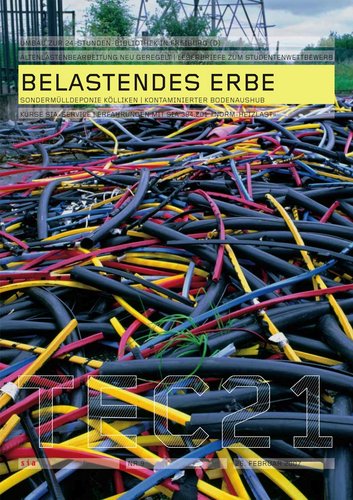

Rund 50 000 mit Schadstoffen belastete Standorte gibt es laut Schätzungen des Bundesamtes für Umwelt in der Schweiz. Etwa 3000 davon sind sanierungsbedürftig, weil sie die Umwelt gefährden – in den meisten Fällen das Grundwasser. Das Spektrum dieser Altlasten reicht von ehemaligen Deponien über Industrieareale bis hin zu Unfallstandorten. Viele dieser Altlasten entstanden ganz legal, weil man das Gefährdungs- und Verlagerungspotenzial der abgelagerten Abfälle damals unterschätzte. Dieses Erbe kommt uns nun teuer zu stehen: Auf 5 Mrd. Franken werden die Kosten für Untersuchung und Sanierung der Schweizer Altlasten geschätzt. Die Sanierung der beiden grössten Altlasten – der ehemaligen Sondermülldeponien Kölliken und Bonfol – wird dabei allein auf 450 bzw. 280Mio.Franken veranschlagt. Während in Bonfol die Umweltverbände dem von der Basler Chemie vorgelegten Sanierungsplan gravierende Mängel vorwerfen, laufen in Kölliken die Vorbereitungen für den Rückbau der Deponie, bei dem der Schutz von Mensch und Umwelt vorbildlich gelöst wird. Wie, das lesen Sie in unserem ersten Beitrag, der auch einen Blick zurück auf die über 20-jährige Geschichte zur Sicherung der Deponie wirft.

Doch auch weniger spektakuläre Fälle verdienen Aufmerksamkeit. Belastete Böden, die nicht unter die Altlastenverordnung fallen, sind beispielsweise im Kanton Zürich flächenmässig weitaus bedeutsamer als eigentliche Altlasten. Unser zweiter Artikel stellt die im Kanton Zürich gültige «Weisung Bodenaushub» vor, die verhindern soll, dass belasteter Aushub aus solchen Flächen auf noch unbelasteten Standorten abgelagert wird.

Die Kosten, die mit der Untersuchung oder Sanierung von belasteten Standorten verbunden sind, schrecken oftmals Investoren ab. Statt ehemalige Industrie- und Gewerbegebiete neu zu nutzen, wird lieber auf der grünen Wiese gebaut. Auf 17Mio.Quadratmeter wird

die Fläche der Industriebrachen in der Schweiz geschätzt. Das entspricht der Fläche der Stadt Genf. Damit diese riesige Landreserve vermehrt genutzt wird, regelt die am 1. November 2006 in Kraft getretene Revision des Umweltschutzgesetzes die Verteilung der Kosten für die Altlastenbearbeitung neu. Unser Beitrag im «Magazin» dieses Heftes stellt die Neuerungen vor.

Claudia Carle

Inhalt

Wettbewerbe

Neue Ausschreibungen | Umbau zur 24-Stunden-Bibliothek in Freiburg (D)

Magazin

Altlastenbearbeitung neu geregelt | Leserbriefe Wohnhaus Rebenweg, Zürich Leimbach

SIA

Kurse SIA-Service | Erfahrungen mit

SIA 384.201 «Norm-Heizlast»

Sondermülldeponie Kölliken

Claudia Carle, Katinka Corts, Aldo Rota

Ab Ende dieses Jahres wird die grösste Altlast der Schweiz abgetragen und entsorgt – 550 000t Abfälle und verunreinigter Untergrund. Der Aufwand, um dabei jegliche Emissionen in die Umwelt zu vermeiden, ist enorm.

Kontaminierter Bodenaushub

François Schnider, Isabel Baur

Im Kanton Zürich ist seit Mai 2004 eine neue Weisung für den Umgang mit potenziell belastetem Boden bei Bauvorhaben in Kraft. Damit soll die Verschleppung von Schadstoffen auf bisher unbelastete Standorte verhindert werden.

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Sondermülldeponie Kölliken

Mehr als 20 Jahre nach ihrer Schliessung soll im November dieses Jahres der Rückbau der Sondermülldeponie Kölliken, der grössten Altlast der Schweiz, beginnen. Bis Ende 2012 werden rund 550 000 Tonnen Abfälle sowie verunreinigter Untergrund abgetragen und entsorgt. Der Aufwand, um dabei jegliche Emissionen in die Umwelt zu vermeiden, ist enorm.

Als die Sondermülldeponie im aargauischen Kölliken (SMDK) 1978 eröffnet wurde, galt sie als eine Pionierleistung für den Umweltschutz. Denn mit der Möglichkeit für eine geordnete Ablagerung umweltschädlicher und giftiger Abfälle aus Industrie und Gewerbe sollte die wilde und illegale Entsorgung eingedämmt werden. Doch schon 1985 – die Deponie war gerade erst zu zwei Dritteln gefüllt – verfügte der Gemeinderat Kölliken nach anhaltenden Protesten der Anwohner wegen Geruchs- und Staubbelastungen die Schliessung der Deponie. Erst danach stellte sich heraus, dass ausserdem schadstoffbelastetes Sickerwasser aus der Deponie permanent in den Untergrund vordringt und damit den nur 30 m im Abstrom der Deponie liegenden Grundwasserleiter, die so genannte Kölliker Rinne, gefährdet (Bild 3). Das einstige Vorzeigeprojekt entpuppte sich als grösste Altlast der Schweiz, wurde zum Medienskandal und zum Politikum.

Fehlende Erfahrungen mit Deponien

250 000 m³ Sonderabfälle aus der Schweiz, Deutschland und Italien waren in der ehemaligen Tongrube ohne jegliche Basisabdichtung direkt auf dem Molassegestein abgelagert worden. Als einzige Schutzmassnahme gegenüber dem Untergrund wurde ein rudimentäres Drainagesystem in die Deponiesohle eingebaut (Bild 1). Es gab auch kein Gasfassungssystem, sodass die beim biologischen Abbau der Abfälle entstehenden Gase ungehindert entweichen konnten. Dies entsprach dem damaligen Stand der Technik, als man noch kaum Erfahrungen mit dem Bau von Deponien hatte. In der Deponie wurden die verschiedensten Sonderabfälle durcheinander abgelagert, beispielsweise schwermetallhaltige Galvanikschlämme, Salzschlacke aus dem Aluminium-Recycling, ölverschmutztes Aushubmaterial und Produktionsrückstände der chemischen Industrie. Die problematischsten Abfälle in Kölliken sind leichtlösliche Salze und chlorierte Kohlenwasserstoffe, die über Sickerwasser bzw. Ausgasung in die Umwelt gelangen.

In den letzten Jahren setzte das Konsortium Sondermülldeponie Kölliken, an dem die Kantone Aargau und Zürich mit je 412⁄3% sowie die Stadt Zürich und die Basler Chemiegruppe mit je

81⁄3% beteiligt sind, alles daran, vom Buhmann wieder zum Musterknaben zu werden. In den kommenden Jahren wird die Deponie rückgebaut, sodass in knapp zehn Jahren ein völlig unbe-lastetes Areal für eine neue Nutzung zur Verfügung stehen wird.

Nachträgliche Sicherungsmassnahmen

Diskutiert hatte man den Rückbau der Deponie zwar schon seit Jahren, lange galt er jedoch als technisch und finanziell nicht machbar. Stattdessen arbeitete man in den Jahren nach der Schliessung der Deponie an nachträglichen Sicherungsmassnahmen. Im Vordergrund stand dabei einerseits die Fassung der Deponiegase, unter deren Gestank die Anwohner litten. Dafür wurden über den gesamten Deponiekörper verteilt Rammsonden installiert. Die gesammelten Gase werden seitdem in zwei Hochtemperaturöfen bei 900°C verbrannt.

Der zweite Schwerpunkt bei der Sicherung der Deponie lag auf hydraulischen Massnahmen, um das verschmutzte Sickerwasser in den Griff zu bekommen (Bild 4). So wurde die Deponieoberfläche abgedeckt, um das Eindringen von Niederschlagswasser zu unterbinden. Ausserdem wurde eine Hang-Drainage auf der Nordseite oberhalb der Deponie gebaut (Abschirmung Nord), mit der aus den oberen Bodenschichten in die Deponie fliessendes Wasser in den Vorfluter abgeleitet werden kann. Eine weitere hydraulische Abschirmung im Abstrom der Deponie (Abschirmung Süd) fasst einen grossen Teil des trotzdem noch anfallenden Sickerwassers. Sie besteht aus 130 vertikalen Drainagebohrungen im Abstand von 4 m, welche die Deponie auf der Südseite u-förmig umfassen. Im Fussbereich der Brunnenreihe verläuft ein rund 600 m langer, begehbarer Werkstollen (Bild 2), in dem das gefasste Wasser über ein Rohrsystem zur Deponie-eigenen Kläranlage geleitet wird.

Wie wirksam diese Massnahmen sind, wird mit mehr als 200 Piezometern (Beobachtungsrohren) im Umfeld der Deponie überprüft. In den Piezometern werden gewisse Leitparameter für die Wasserqualität permanent überwacht. Ausserdem werden regelmässig Proben für umfassende Analysen im Labor entnommen. Gemäss den Messergebnissen scheinen momentan keine Schadstoffe mehr aus der Deponie auszutreten. Im Gegenteil sind die Verschmutzungswerte im Umfeld der Deponie seit Inbetriebnahme der Abschirmung Süd deutlich zurückgegangen. Für den Fall, dass trotzdem der Durchbruch von verschmutztem Sickerwasser bis in den Grundwasserleiter der Kölliker Rinne festgestellt werden sollte, wurde eine Interventionsmöglichkeit geschaffen: In der Kölliker Rinne wurden quer zur Strömungsrichtung 14 Pumpbrunnen als hydraulische Barriere eingebaut. Damit könnte verunreinigtes Grundwasser komplett abgepumpt werden, sodass keine Gefahr für das 4 km stromabwärts gewonnene Trinkwasser besteht.

Planung der Gesamtsanierung

So gesichert hätte man die Deponie im Grunde die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte weiterbestehen lassen können. Allerdings hätte man damit auch das nach wie vor bestehende Risiko für Schadstoffaustritte in die Umwelt an künftige Generationen vererbt sowie die Verpflichtung, die technisch und finanziell aufwändigen Sicherungsmassnahmen permanent weiter zu betreiben. Dies lässt die seit 1998 gültige Altlastenverordnung des Bundes jedoch nicht mehr zu. Das Konsortium der SMDK suchte daher 1999 mit einem international ausgeschriebenen Ideenwettbewerb nach Möglichkeiten für eine komplette Sanierung der Deponie. Die besten Ideen aus vier ausgewählten Studien führte die österreichische Ingenieurgemeinschaft ASA Inerta / GUT bis Ende 2001 in einem Vorprojekt zusammen. Es zeigt, dass der Rückbau mittlerweile technisch möglich und die ordnungsgemässe Entsorgung der ausgehobenen Inhaltsstoffe realisierbar ist. Daraufhin wurde der Ingenieurgemeinschaft URS, Deutschland / Basler & Hofmann, Zürich, der Auftrag für die Erarbeitung eines Sanierungs- und Bauprojektes erteilt. Im Juni 2003 erliess die Abteilung Umwelt des Kantons Aargau die Sanierungsverfügung. Ziel ist es, alle abgelagerten Abfälle vollständig auszuräumen und zusätzlich den Untergrund der Deponie so weit abzubauen, dass von ihm keine wesentlichen Schadstoffemissionen mehr ausgehen können. Im Juli 2004 wurde die Baubewilligung erteilt und im März 2005 mit den Bauarbeiten begonnen.

Umfassender Schutz von Mensch und Umwelt

Die Sicherheitsvorkehrungen, um bei diesem Projekt in bewohntem Gebiet (Bild 8) die Belastungen der Anwohner mit Gestank, Staub und Lärm zu minimieren, sind enorm. Das gesamte Deponieareal wird mit drei Hallen überdacht (s. Kasten S. 18 und Bild 9): der Abbauhalle, der Manipulationshalle und der Lagerhalle. Die Lagerhalle kommt im östlichen, nicht mit Abfall verfüllten Teil des Deponiegeländes zu stehen. Im Untergeschoss befindet sich der Wasserkeller mit verschiedenen Becken. Ein Regenrückhaltebecken sorgt dafür, dass der Dachabfluss von den Hallendächern dosiert in den Vorfluter abgegeben wird. Ein weiteres Becken beinhaltet einen Vorrat an Löschwasser für den Brandfall, das nach Gebrauch in einem dritten Becken aufgefangen und der Kläranlage zugeführt werden kann. In der Lagerhalle kann die Abbaumenge von mehreren Tagen in Spezialcontainern verpackt für den Abtransport zwischengelagert werden (Bild 12).

Im Anschluss an die Lagerhalle wird die Manipulationshalle errichtet. Da sie bereits im verfüllten Teil der Deponie steht, wird sie in einer ersten Phase als Abbauhalle genutzt und erst nach Ausräumen der Sonderabfälle zur eigentlichen Manipulationshalle umgebaut.

Die grösste Halle ist die Abbauhalle, die sich an die Manipulationshalle anschliesst. Hier wird im November dieses Jahres mit dem Rückbau begonnen.

In allen Bereichen, in denen die Sonderabfälle offen liegen, den so genannten Schwarzbereichen, sorgen umfangreiche Schutzmassnahmen dafür, dass weder die Beschäftigten in Kontakt mit den Schadstoffen kommen noch Schadstoffe in die Umwelt entweichen können. In den luft- und staubdichten sowie lärmgedämmten Hallen herrscht ein permanenter Unterdruck. Zugänglich sind sie nur über Unterdruckschleusen. Die Beschäftigten arbeiten mit Schutzkleidung und Atemschutzgeräten bzw. die Geräteführer in luft- und staubdichten Fahrerkabinen mit eigener Atemluftversorgung. Die Abluft aus den Schwarzbereichen wird abgesaugt und in einer dreistufigen Abluftreinigungsanlage – bestehend aus Partikelfilter und zwei Aktivkohlefiltern – gereinigt. Auch die Abluft aus den Weissbereichen, also den Bereichen, wo der Sondermüll bereits geruchsdicht verpackt ist, wird einstufig über einen Aktivkohlefilter geleitet. Sämtliches Schmutzwasser, das in der Deponie anfällt, wird weiterhin in der Deponie-eigenen Kläranlage gereinigt.

Ablauf des Rückbaus

Um die gesamte Deponie rückzubauen, müssen schätzungsweise 545 000t Material ausgehoben werden. Davon sind 375 000t Sondermüll, 75 000t verunreinigtes Material von der Deponiesohle und 95 000t von der Oberflächenabdichtung. Vorgesehen ist, pro Tag 500t des in Fässern, Säcken sowie lose eingelagerten Sondermülls lagenweise von oben nach unten abzutragen (Bild 10). Die Deponiesohle soll bis durchschnittlich 1 m Tiefe ausgehoben werden. Gearbeitet wird dabei mit Baggern mit angehängten Tieflöffeln, Fassgreifern, Big-Bag-Greifern, Gabeln und Ladeschaufeln. Loses Material wird über Förderbänder in die Manipulationshalle transportiert und dort nach Augenschein zu Chargen mit gleichartigem Material zusammengefasst. Geborgene Fässer und Säcke werden in Transportwannen gestellt, auf eine horizontale Förderanlage gehoben und ebenfalls in die Manipulationshalle transportiert. Hier werden alle Chargen mit Robotergeräten beprobt und im Labor analysiert. Entsprechend den Analyseergebnissen werden die Abfälle dann geeignet verpackt und beschriftet und einem der Entsorgungswege zugewiesen (Bild 11).

Ein grosser Teil des Deponiematerials wird dabei mit der Bahn zu den Entsorgungseinrichtungen im In- und Ausland transportiert. Dafür erhält die Deponie einen eigenen Bahnanschluss. Da dieser aber erst nach Abschluss des Rückbaus im Bereich der Manipulationshalle gebaut werden kann, wird das Deponiegut in der ersten Sanierungsphase mit LKW abtransportiert.

Entsorgung

Ein Teil des ausgehobenen Materials kann rezykliert werden, beispielsweise in der Bodenwaschanlage ESAR in Rümlang, in Anlagen für Schlackenrecycling und in thermischen Bodenbehandlungsanlagen. Der Rest wird in Sondermüll- oder Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt bzw. in Rest- und Inertstoffdeponien sowie in Untertagedeponien eingelagert. Welche Anteile wie und wo entsorgt werden, lässt sich bisher nur grob abschätzen, da die Abfälle bei der Ablagerung nur ungenau dokumentiert wurden und zwischenzeitlich auch Querkontaminationen durch das in die Deponie eindringende Wasser stattgefunden haben. Ganz anders nun beim Rückbau: Der Weg der Abfälle wird von der Abbaustelle über die Analyse bis zur Entsorgung minutiös in einem Deponiemanagementsystem erfasst.

Genau überwacht werden während der Sanierung auch alle möglichen Emissionen in die Umwelt. So wird das Grundwasser mittels des bestehenden Messstellennetzes beobachtet. Die Abluft und die Luftqualität im Nahbereich der Deponie werden permanent kontrolliert, Erschütterungen und Lärm bei Bedarf gemessen sowie Böden und Pflanzen im Einzugsgebiet der Deponie beobachtet.

Ist die Deponie Ende 2012 fertig geräumt, wird mit einer Rasterbeprobung überprüft, ob wirklich alle Schadstoffe beseitigt wurden. Anschliessend werden die Hallen demontiert und das ehemalige Deponiegelände mit einer 50cm mächtigen Bodenschicht vorläufig rekultiviert. Die endgültige Auffüllung und Rekultivierung erfolgt erst nach einer Überwachungsphase von 3 bis 5 Jahren, in der man vor allem beobachtet, ob noch Schadstoffe ins Grundwasser gelangen.

Kosten

Die Gesamtsanierung der Deponie in Kölliken lässt sich das Konsortium einiges kosten: schätzungsweise 445Mio.Franken. Auf zusätzliche 140Mio.Franken belaufen sich die Kosten, die seit

der Schliessung für den Betrieb und den Bau der Sicherungsmassnahmen angefallen sind.

Daneben nehmen sich die Einnahmen während der Betriebszeit der Deponie fast schon lächerlich aus: 50 bis 70Franken kostete die Entsorgung eines Kubikmeters Abfall. Bei 250 000 m³ eingelagertem Sondermüll macht das rund 15Mio.Franken, von denen nach Schliessung der Deponie noch knapp 2Mio. als Rückstellungen zur Verfügung standen.TEC21, Mo., 2007.02.26

26. Februar 2007 Claudia Carle, Katinka Corts-Münzner, Aldo Rota

Kontaminierter Bodenaushub

Im Kanton Zürich ist seit Mai 2004 eine neue Weisung für den Umgang mit potenziell belastetem Boden bei Bauvorhaben in Kraft. Damit soll die Verschleppung von Schadstoffen auf bisher unbelastete Standorte verhindert werden. Zentrales Hilfsmittel dazu ist der so genannte Prüfperimeter für Bodenverschiebungen, ein Plan, der sämtliche dem Kanton bekannten Hinweise auf Bodenbelastungen aufführt.

Im Kanton Zürich ist viel Boden in Bewegung. Bei Bauarbeiten werden jährlich etwa 1.5 Millionen Kubikmeter Boden ausgehoben. Zwei Drittel davon – entsprechend einer doppelten LKW-Kolonne von Genf nach Romanshorn – verlassen die Bauareale. Knapp zwei Drittel dieses abgeführten Bodenmaterials wiederum werden in Kiesgruben und Deponien entsorgt und gehen damit als wertvolles Bodenmaterial verloren. Der Rest wird andernorts wiederverwertet, beispielsweise bei Umgebungsgestaltungen oder Bodenrekultivierungen.

Diese Wiederverwertung kann allerdings problematisch sein, wenn dadurch mit Schadstoffen belastetes Bodenmaterial auf bisher unbelastete Standorte gelangt. Denn die Entwicklung des Kantons Zürich zum dichten Siedlungs- und bedeutenden Wirtschaftsraum hat im Boden Spuren hinterlassen. Heute ist etwa ein Fünftel der Zürcher Böden in der obersten Schicht durch diffuse Stoffeinträge aus der Luft, durch die Anwendung schadstoffhaltiger landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Hilfsstoffe sowie durch Abfallablagerungen belastet. Böden, das heisst die oberste ca. 1 m mächtige Erdschicht, erneuern sich nur über Jahrtausende. Daher sind vor allem schwer abbaubare Schadstoffe ernst zu nehmen, die während Jahrhunderten im Boden verbleiben. Man findet überall im Kanton derartige Belastungen, die meisten jedoch in den Siedlungszentren.

Wird bei Bodenverschiebungen das verunreinigte Bodenmaterial rechtzeitig erkannt, lässt sich vermeiden, dass es an einem bisher intakten Ort wiederverwertet wird. Mit geringem Aufwand kann auf diese Weise dank sachgerechter Materialtriage auf der Baustelle eine bedeutende Ursache für Bodenbelastungen vermieden werden, nämlich die Verschleppung von Schadstoffen auf bisher unbelastete Böden. Zur Wiederverwertung steht im Kanton Zürich als Folge der intensiven Bautätigkeit trotzdem noch ein Überschuss an unbelastetem Bodenmaterial zur Verfügung.

Nicht durch Altlastenverordnung geregelt

Häufig wird angenommen, dass der Umgang mit belasteten Böden bereits mit der Altlastenbewirtschaftung geregelt sei. Das trifft jedoch nicht zu. Die Altlastenverordnung des Bundes regelt nur das Vorgehen auf Standorten, deren Belastung von Abfällen stammt und die eine beschränkte Ausdehnung aufweisen. Im Kataster der belasteten Standorte nach Altlastenverordnung sind also nur die betroffenen Ablagerungs-, Betriebs- und Unfallstandorte aufgeführt. Dasselbe gilt für den bisherigen Altlastenverdachtsflächen-Kataster nach dem Abfallgesetz des Kantons Zürich. Diese Kataster weisen damit zwar die bedeutendsten Flächen mit Belastungen in die Tiefe, möglicher Gefährdung des Grundwassers und allenfalls aufwändigem Sanierungsbedarf aus. Sie erfassen aber nur etwa ein Fünftel der belasteten Zürcher Böden.

Wie Bodenverschiebungen aus allen anderen belasteten Flächen zu handhaben sind, regelt die «Bundeswegleitung Bodenaushub» von 2001, in der das geltende Bundesrecht zusammengefasst ist. Grundprinzip ist, dass kein belastetes Material auf unbelastetem Boden abgelagert werden darf. Eine fachgerechte Bodenverschiebung setzt also die Kenntnis der Belastungssituation voraus. Damit nicht bei jeder Bodenverschiebung chemische Abklärungen durchgeführt werden müssen, benennt die Bundeswegleitung potenziell belastete Flächen (so genannte Belastungshinweise), bei denen vor Bodenverschiebungen Messungen unverzichtbar sind. Neben Abfallablagerungen sind dies Flächen wie Schiessanlagen, städtische Altbaugebiete, Rebberge, Schrebergärten und Bereiche um Verkehrsträger, um korrosionsgeschützte Metallkonstruktionen im Freien, um früher bedeutende Emittenten wie Giessereien und Kehrichtverbrennungsanlagen sowie Standorte, auf denen früher stark belastete Abfalldünger ausgebracht wurden.

Prüfperimeter für Bodenverschiebungen

Die Fachstelle Bodenschutz (FaBo) des Kantons Zürich hat diese in der Bundeswegleitung aufgeführten Belastungshinweise in zahlreichen Einzelfällen mit Bodenmesswerten getestet und daraus Kriterien abgeleitet, nach denen die Belastungshinweise flächenhaft in einem Plan festgehalten werden. In diesen Plan werden beispielsweise nicht alle Strassen aufgenommen, sondern nur diejenigen, bei denen auf Grund der Verkehrsfrequenzen mit erheblichen Belastungen des angrenzenden Bodens zu rechnen ist. Dieser so genannte Prüfperimeter für Bodenverschiebungen führt also sämtliche dem Kanton bekannten Hinweise auf Bodenbelastungen auf und kann bei den Gemeinden eingesehen werden.

Neues kommunales Verfahren

Der Umgang mit diesen Bodenbelastungen wird im Kanton Zürich seit 1.5.2004 in der «Weisung zum Umgang mit ausgehobenem Bodenmaterial» (Weisung Bodenaushub) geregelt, welche die «Wegleitung Bodenaushub» des Buwal in die Praxis umsetzt. Demnach unterstehen Bodenverschiebungen aus allen Flächen mit Belastungshinweisen einem kommunalen Bewilligungsverfahren. Das heisst, die Gemeinde ordnet bei Bodenverschiebungen von mehr als 50 m³ aus Bauarealen im Prüfperimeter sowie aus weiteren Flächen, für die der Bauherrschaft oder der Gemeinde begründete Belastungshinweise bekannt sind, die erforderlichen Auflagen nach kantonaler Vorgabe an. Die Baubehörde erlässt in der Baubewilligung also Auflagen zum korrekten Umgang mit dem Boden.

Die fachliche Prüfung und Begleitung der Bodenverschiebungen ist privaten Fachleuten übertragen. Die FaBo instruiert und berät alle Akteure, stellt einheitliche Hilfsmittel zur Verfügung und führt Stichprobenkontrollen durch. Wird der Bodenaushub auf dem Bauareal verwertet oder werden weniger als 50 m³ abgeführt, ist dafür keine Bewilligung erforderlich. Hingegen gelten auch für diese eigenverantwortlichen Bodenumlagerungen die Vorschriften der Bundeswegleitung.

Der Kanton hingegen ist weiterhin zuständig für die Prüfung des Umgangs mit Bodenaushub bei Bauvorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterstehen oder auf Flächen des Altlastenverdachtsflächen-Katasters liegen.TEC21, Mo., 2007.02.26

26. Februar 2007 François Schnider, Isabel Baur