Am Donnerstag wird Hans Holleins NÖ-Landesmuseum eröffnet. Der Architekt hat Kunst und Natur in St. Pölten zu einem Haus verschränkt, das keine Architektur-, aber Publikumspreise bekommen dürfte und das Niederösterreich als Land der Wasser präsentiert.

Am Donnerstag wird Hans Holleins NÖ-Landesmuseum eröffnet. Der Architekt hat Kunst und Natur in St. Pölten zu einem Haus verschränkt, das keine Architektur-, aber Publikumspreise bekommen dürfte und das Niederösterreich als Land der Wasser präsentiert.

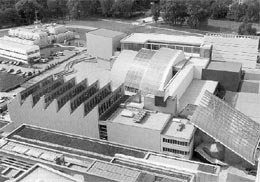

Hans Hollein kann prächtige Museen bauen, das hat er mehrfach unter Beweis gestellt. Kommenden Donnerstag eröffnet der Wiener wieder eines, diesmal ausnahmsweise in hiesigen Gefilden. Hollein weiß selbst, dass das Niederösterreichische Landesmuseum in Ordnung, aber nicht sein allerbestes Werk ist. Er nahm vergleichsweise knappe Budgetmittel (183 Mio. Schilling Bauherstellungskosten), mixte sie mit dem Starrsinn der Normenmacher und Baubehörden („hier wurde gespart, wo nur gespart werden konnte“), stellte seine Grundfesten auf schwarzes Machtmonopol im roten Gemeindeland und produzierte trotzdem etwas, das sich sehen lassen kann.

Über die Außengestalt des neuen Museums lässt sich zwar streiten, was wir an dieser Stelle allerdings nicht tun werden. Nur die Frage, ob die Dachwelle über dem nunmehr aus Gründen der Ersparnis gemeinsamen Eingangsbereich von Shedhalle und Landesmuseum wirklich dergestalt geschwungen sein muss, darf gestellt sein.

Innen ist das neue Werk allerdings gelungen und durchaus das, was es sein soll: ein kleines Museum eines kleinen Landes, mitten in der Provinz. Ein Haus für Schulkinder und Lehrer, für Heimatkundler, Biedermeieranhänger und Raubvogelliebhaber. Hollein versuchte die verschiedenen Inhalte der traditionellen und nun aus Wien in die angestammte Heimat übersiedelten Institution - Kunst, Geschichte, Natur des Landes - architektonisch nachzuvollziehen und dennoch in Teilen miteinander zu verschränken: Die Kunst ist in einem strengen Schrein untergebracht, die Natur wird über organisch geschlungene Pfade in einer hohen Halle abspaziert, beide Aspekte zwinkern einander über Durchblicke und Durchgänge zu: die gepinselten Baum- und Wiesenidyllen hier, die nachproduzierten Naturlandschaften dort. Hollein: „Es gibt ein bewusstes Übergreifen von Kunst und Natur, der Naturteil ist anders durchwandelbar als die Kunst. Ich habe ein Instrument geschaffen, auf dem die Kuratoren spielen können. Sie müssen sich nun aussuchen, ob sie die Geige oder das Alphorn bevorzugen.“

Letzte Schaufeltiere

Vor allem die Schulkinder, die, stets in engen Klassen-und Wohnungskästchen verwahrt, kaum je die Sensation des großen Raumes erleben dürfen, werden hier rote Bäckchen bekommen vor Begeisterung. Der Naturpfad schlängelt sich über Treppchen und Rampen großzügig durch die Halle. Der Weg ist frei wählbar. Man kann ihn unten in den Sumpflanden der Donauniederungen einschlagen oder oben im ewigen und echt nachproduzierten Gletschereis des Gebirges. Man kann zwischendurch in den Wipfeln des mächtigen künstlichen Eichenbaumes einsteigen, in dem ausgestopfte Singvöglein nisten, oder man nähert sich der Natur erst einmal über die präparierten Elche, die verblichenen, letzten Schaufeltiere ihrer Art im Land des Marchfeldes, der Donauauen und der Wachau.

Dem Architekten war vor allem die thematische Aufbereitung der großen und kleinen Wasser Niederösterreichs ein wichtiges Anliegen: „Ich wollte allerdings publikumswirksame Aquarien haben, nicht solche wie im Chinarestaurant an der Wand.“ Wenn er schon die Ausstellung nicht selbst hängen und installieren durfte (warum auch immer), was in eine gewisse Naturkundekammerhaftigkeit mündete, so konnte er sich wenigstens wassermäßig kräftig durchsetzen. Das gesamte Naturmuseum ist denn auch, die niederösterreichische Topografie, Flora und Faune widerspiegelnd, mit den verschiedensten Wasserbecken, Aquarien und Bachläufen durchzogen.

Im großen Donau-Becken ganz unten ziehen träge Karpfen, Waller, Welse, Stöhre ihre Kreise, weiter oben tummeln sich Bachforellen und Saiblingschwärme im Wildwassergekräusel des Alpenvorlandes.

Sanftes Lichtgeriesel

Die lebendigen Viecherln beleben natürlich so ein Haus voll ausgestopfter Artgenossen ungemein, die Raubvogelschar, in schöner Regelmäßigkeit an einer hohen Wand behorstet, nimmt sich dagegen eher langweilig aus. Wen das Trockene interessiert, der kann die - ebenfalls lebendige - Flora und Fauna in einer Lößwand studieren, die in Kunstoff abgegossen wurde. Mineralien, Gesteine, Versteinerungen und eine tropfende Tropfsteinhöhle samt Höhlenbärenknochen und Stalaktiten und -miten runden den Naturwanderpfad ab.

Die Kunstwelt Niederösterreichs ist dafür in strenger Geometrie beheimatet. Die Lichtführung der fünf Meter hohen Kunsthalle ist beeindruckend, sie erfolgt über eine transluzente Membran, über der die Fenster eines ebenso hohen verborgenen Raumes für jenes indirekte Lichtgeriesel sorgen, wie es sich Museumsmacher wünschen.

Der hier zu besichtigende Bilderbogen spannt sich von den Barocken Paul Troger und Franz Anton Maulbertsch über den biedermeierlichen Ferdinand Waldmüller bis zu Egon Schiele und Zeitgenossen wie Elke Krystufek, Gunther Damisch und Heinz Cibulka.

Das Niederösterreichische Landesmuseum ist, das macht sich in vielen Details bemerkbar, von einem Könner der Architektur gemacht, doch Hans Hollein kriegt dort so richtig seine Kilometer auf den Boden, wo er aus dem ganz Vollen schöpfen kann. Das durfte er hier nicht, sein leichter Ingrimm gegenüber der die Baugesetze bewachenden Beamtenschaft ist etwa angesichts der überaus aufwändigen, weil so diktierten Geländerlandschaft in der Natur-Halle nicht unverständlich.

Und als absolutes Manko bleibt noch zu bemeckern: Museumsshop und Café reduzieren sich auf eine Miniatur-Selbstbedienungszone. Auch der Provinz hätte hier die großzügigere Geste wohl zu Gesicht gestanden.