Das Zentrum Paul Klee in Bern ist eröffnet. Sein Architekt, Renzo Piano, spricht über die Stimmung im Saal, über die Akustik im Auditorium und über die Farben. Er zeigt Zusammenhänge zwischen Paul Klee und Pierre Boulez und lobt Maurice E. Müller und Maurizio Pollini.

Das Zentrum Paul Klee in Bern ist eröffnet. Sein Architekt, Renzo Piano, spricht über die Stimmung im Saal, über die Akustik im Auditorium und über die Farben. Er zeigt Zusammenhänge zwischen Paul Klee und Pierre Boulez und lobt Maurice E. Müller und Maurizio Pollini.

Welche Stimmung schufen Sie im grossen Ausstellungsraum?

Es ist immer ein magischer Augenblick, wenn eine Idee auf dem Bauplatz Wirklichkeit wird. Es ist der Moment der Metamorphose. Fünf Jahre lang zeichnet man in unserem Beruf, macht Modelle und dann kommt der Augenblick, in dem dies alles Realität wird. Der Musiker spielt und der Ton ist gegenwärtig, der Bildhauer sieht unmittelbar sein Werk, der Architekt aber sieht nicht seinen Bau, er hat während vier, fünf Jahren nur ein Versprechen vor sich. Darum ist der Augenblick der Metamorphose so wichtig, wie der Schmetterling, der sich von der Puppe zum Imago verwandelt. Doch zur Stimmung, sie ist abstrakt und schwebend, was mir für ein Museum angemessen scheint, denn das Museum ist ein Ort ausserhalb der Zeit. Jedes Museum schafft die Dauer.

Die Museen der letzten Jahrzehnte waren entweder Architektur für Architekten oder demütige Dienerinnen der Kunst. Zu welcher Art gehört das Zentrum Paul Klee?

Es ist Unsinn zu behaupten, ein Museum müsse völlig neutral sein. Ebenso unsinnig ist es, wenn das Kunstwerk Museum seinen Inhalt erdrückt. Wir versuchten, in Bern einen heiteren und grosszügigen Raum zu schaffen. Nie habe ich daran geglaubt, dass kleine Kunstwerke auch kleine Räume brauchen. Klein war nur das Fenster, durch das Klee die Welt betrachtete, seine Welt hingegen war weit. Wir wollten einen schwebenden Raum, doch ist er festgelegt, geformt. Für die Besucher ist der Raum gegenwärtig.

Handelt es sich eigentlich um einen einzigen Raum oder um eine Raumfolge?

Der Raum ist zweideutig, doch ist in der Kunst die Zweideutigkeit keine schlechte Sache, weil sie auch Vieldeutigkeit bedeutet. Es ist gleichzeitig ein grosser Raum und ein Mikrosystem. Wenn man hineinkommt, spürt man den ganzen Raum, beginnt man aber die Bilder zu betrachten, konzentriert man sich und befindet sich in einer viel kleineren Welt, ohne das Ganze vergessen zu haben. In der Mitte ist eine Gasse, die etwas breiter ist und den Überblick freigibt. Seitlich sind über den Bildern Stoffbahnen gespannt, die wir Velum nennen. Sie grenzen eine intimere Zone ein. Beides geschieht gleichzeitig, wie Kosmos und Mikrokosmos. Ich will nicht theoretisieren, denn ich bin kein Theoretiker, aber in Paul Klees Werk hat es auch beides, Kosmos und Mikrokosmos. Das Spiel von Gross und Klein schafft diese schwebende Stimmung.

Also wie in einer Kirche mit ihren Mittel- und ihren Nebenschiffen?

Wenn Sie unbedingt eine Analogie suchen, haben Sie recht. Es ist aber auch wie in einem italienischen Palast, wo um den grossen Saal die kleineren Zimmer angeordnet sind. Der Raum in Bern ist aus der Menil Collection hervorgegangen. Reyner Banham hat geschrieben, dort sei ein wohltemperierter Raum entstanden. Architektur macht man nicht bloss mit Mauern und Decken, sondern ebenso mit der Stimmung, mit den immateriellen Elementen des Raums wie Licht, Transparenz, Tönen, Farben, Oberflächen. Die Menil Collection war bereits ein Projekt, das dies berücksichtigte. Banham schrieb: «Piano brings back magic to rationalism.» Darauf war ich sehr stolz.

Woraus besteht der Raum in Bern? Ein Boden, vier Wände und der Bogen der Decke, mehr nicht. Das sind die einzigen harten Elemente, der Rest ist schwebend, eigentlich nur Luft. Alles ist weiss. Warum? Weiss ist die Farbe des Traums. Es ist kein Zufall, dass Fellinis Filme weiss sind. Kurz, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Menil Collection und dem Zentrum Paul Klee.

Reden wir auch vom Musiksaal.

Ja, reden wir von der Musik. Sie ist die andere Seite Paul Klees. Er starb und wusste nicht, ob er eher Musiker oder Maler war. Pierre Boulez, der Klee immer schätzte, hat sich einen Buchtitel bei ihm ausgeliehen. ‹Au pays fertile› …

... das Fruchtland ...

… ja, aber Boulez hat die Idee immer verachtet, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Musik und der Architektur gebe–was ich auch für einen Unsinn halte. Die Welt ist voller Dummköpfe, die behaupten, es gebe einen Zusammenhang zwischen Musik, Malerei und Architektur. Ich habe immer wieder richtig stellen müssen: Nein, dieses Gebäude ist kein Bild Klees, weil Klee ist Klee und Malerei, wir aber machen Architektur. Boulez hat Klee genau studiert und er hat die Poesie Klees erforscht, das heisst, die Inspiration, welche dahinter liegt. Er fand viele verbindende Elemente zwischen der Musik und Klees Malerei. Aber nicht der gleiche Rhythmus in beiden oder andere direkte Zusammenhänge, nein, es geht um künstlerische Inspiration. Die Musik ist überall mit der Berner Geschichte verbunden. Der erste, der mich wegen dem Klee-Museum anrief, war der Pianist Maurizio Pollini. Maurice Müller hat ihn operiert und ihm das Leben gerettet. Martha Müller liebt sie, Klee spielte sie, sie liegt auch mir am Herzen. Darum war es nahe liegend, das schon bei Beginn des Projekts ein Auditorium dazukam. – Ein Auditorium ist kein Monument, es ist ein Instrument für die Musikliebhaber. Der Konzertsaal ist keine Bonbonniere, es ist ein Musikinstrument, eine kleine Musikmaschine, ein Hörinstrument. Darum mag ich den Gedanken, dass in diesem Saal nicht nur Klee gefeiert wird, sondern von diesem Auditorium auch eine musikalische Ausstrahlung ausgeht.

Doch wie wird die Stimmung darin sein?

In einem Konzertsaal heisst Stimmung zuerst einmal Akustik. Davon hängt alles ab, nicht von den Farben und Formen. Fragen Sie bei einer Stradivari nach der Form? Nein, eine Geige beurteilen sie nach dem Ton. Haben Sie je etwas Kruderes gesehen als die Trompete? Doch wenn sie tönt… Das Auditorium hat keine parallelen Wände, damit sich der Ton richtig ausbreiten kann. In eine Betonschachtel stellten wir eine bewegliche Tribüne. Doch der Saal muss hoch sein, sonst lebt der Ton nicht.

Trotzdem, Sie sind der Architekt und müssen über Form und Farbe entscheiden.

Selbstverständlich, darum haben wir entschieden, dass die Wände aus Beton sind, weil er die Masse der Schale betont. Wir haben ihn nicht glatt gemacht, sondern mit Rillen und gestockten Gräten, damit die Akustik stimmt. Die Stühle und die Schall-Lenkpanele sind rot. Rot ist die Farbe der Institutionen. Das Rot und der Samt erinnern uns an die Musik und an die Säle, die in unserer Erinnerung gefangen sind. Das heilige Rot trifft auf den profanen Beton.

Das Heilige und das Profane ist Ihr Stichwort, wie ist es beim Ausstellungssaal?

Nun, der ist heilig. Man muss den Mut dazu haben. Profan ist die Museumsstrasse, wo Sie auf Lärm, Kinder und Alltag treffen, allerdings bereits gemildert. Doch sobald Sie den Saal betreten, sind Sie anderswo. Sie befinden sich ausserhalb jeglicher Zeit.

Es gibt also einen Unterschied zwischen der Museumsstrasse und dem Saal?

Es gibt eine Schwelle. Aus Sicherheits- und Klimagründen ist sie massiv, aber es ist auch eine psychologische Schwelle. Sie verlassen eine aktive Welt und treten in die der Kontemplation ein. Es ist als ob Sie Ihre Schuhe auszögen. Wenn Sie ein Bild betrachten, ist das eine Sache zwischen Ihnen und dem Kunstwerk. Darum hasse ich auch die Leute, die mir ein Bild erklären wollen. Die Stille ist die beste Sprache, um mit einem Kunstwerk zu reden. Es gibt drei Geschwindigkeiten: Draussen auf der Autobahn fahren sie im fünften Gang, in der Museumsstrasse vielleicht im zweiten, im Saal aber nur im ersten.

Auch das Licht ändert sich. Zuerst dachten wir an eine natürliche Belichtung. Doch die Bilder Klees ertragen nicht mehr als 50 Lux. Das Tageslicht hat 50000, man musste also das Licht abtöten. Darum haben wir schliesslich begriffen, dass wir einen Kunstlichtsaal bauen mussten.

Es wird also dunkel sein – gerade so wie in einer gotische Kirche?

Überhaupt nicht. Das Auge passt sich an. Nach dreissig Sekunden sehen Sie vollkommen klar. Das ist wie beim Lärm. In einer lauten Umgebung hören sie die leisen Töne nicht, in einer ruhigen aber wohl. Es ist wie immer eine Mischung zwischen Wissenschaft und Kunst. Auf der einen Seite reden wir vom Heiligen, Zeitlosen, Immateriellen, auf der anderen von Dezibel und Lux. Der Architekt ist teils Künstler, teils Techniker, eine eigentümliche Mixtur also, die mich immer amüsierte. Von einem gewissen Alter an fragen Sie sich nicht mehr, wer Sie sind. Sie machen keinen Unterschied mehr und vermischen die beiden Identitäten.

Zum Schluss: Was war die grösste Schwierigkeit bei diesem Projekt?

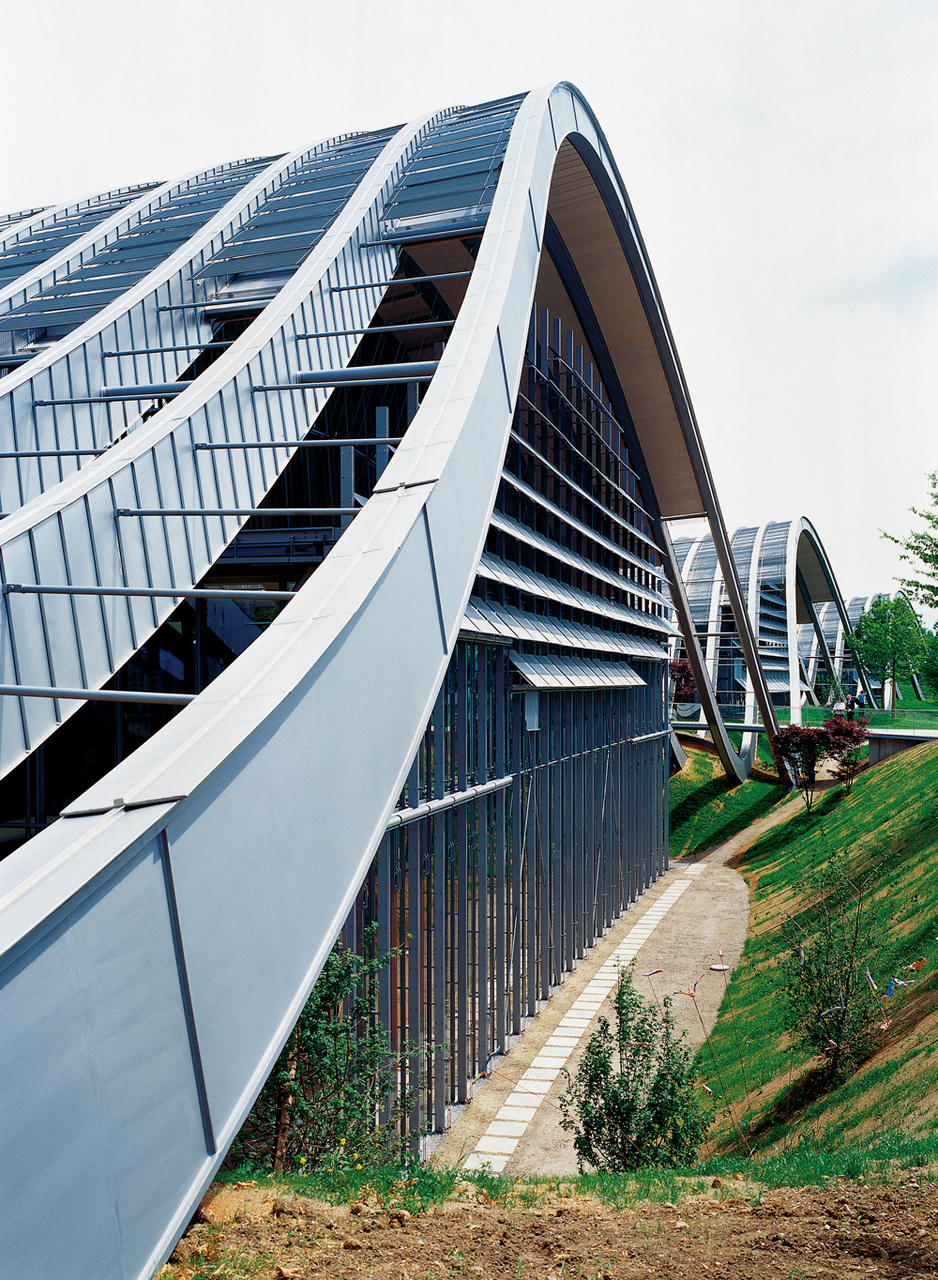

Zuerst muss ich sagen, dass wir sehr angenehme Kunden hatten, sei es Maurice Müller, sei es die Stiftung, aber auch Stadt und Kanton Bern. Wir haben die Abstimmung mit 87 Prozent Ja-Stimmen gewonnen, unglaublich! In Bern wurden wir wirklich verwöhnt. Damit es gelingt, braucht jedes Projekt einen unentbehrlichen Grundstoff, die Leidenschaft. Die war in Bern vorhanden. Selbstverständlich war die praktische Umsetzung kompliziert und schwierig. Nehmen sie nur die Geometrie! Man muss schon etwas verrückt sein, eine so komplizierte Form zu wählen. Aber hätten wir das stur gradlinig gemacht, die Magie der Kurve, die sich durch den Raum bewegt, wäre verloren gewesen. Die grösste Schwierigkeit aber war vielleicht die leise Angst vor der Grösse des Traums.

Und was war die grösste Freude beim Bau des Zentrums Paul Klee?

Freude machte mir viel. Es tönt vielleicht etwas romantisch aber trotzdem: Ich habe einen fünfjährigen Sohn, der mit dem Projekt gross geworden ist. Er kam immer mit auf den Bauplatz. Ich habe immer meine Bauten mit meinen Kindern verglichen. Meine Tochter wurde 1962 mit dem Centre Pompidou geboren, auch sie kam immer auf den Bauplatz mit. Man sagt, man messe an seinen Kindern, wie die Zeit vergeht, für mich waren sie auch noch der Massstab der Projekte, die wir bauen konnten. Die grösste Freude? Es war ein Projekt, das in Freundschaft und mit Leidenschaft verwirklicht wurde. Unterdessen sind Maurice Müller und ich Freunde geworden. Das ist immer so. Wenn sie ein Geschäftsmann sind, dann haben Sie Kunden, sind Sie aber Architekt, dann haben Sie Freunde, ‹des compagnons d’aventure›.

[ Eröffnungswochen: Das Zentrum Paul Klee wird am 20. Juni offiziell eröffnet. In den Eröffnungswochen bis zum 3. Juli hat das Zentrum ein umfangreiches Sonderprogramm organisiert, das Vorträge, Führungen und zahlreiche Konzerte bietet. ]