Eine aktuelle Ausstellung zeigt die Vergangenheit der ehemaligen Austria Tabakwerke in Linz. Gleichzeitig grübelt man über die Zukunft des Areals nach.

Eine aktuelle Ausstellung zeigt die Vergangenheit der ehemaligen Austria Tabakwerke in Linz. Gleichzeitig grübelt man über die Zukunft des Areals nach.

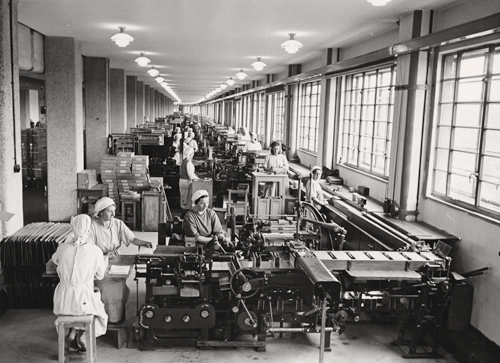

Strahlend fällt die Nachmittagssonne durch die hohen Fensterbänder. Der helle, langgezogene Raum erstreckt sich in sanftem Schwung dahin. Sein Ende ist nicht in Sicht. 75 Jahre lang wurden hier bis zu 8000 Zigaretten pro Minute erzeugt. Jetzt sind die Maschinen verschwunden, nur in der Luft liegt noch ein leichter Duft von Tabak. Vor einem Jahr wurde die Produktion in den ehemaligen Austria Tabakwerken in Linz eingestellt. Nun erforschen die ersten neugierigen Besucher das 30.000 Quadratmeter große Areal.

Noch vor wenigen Wochen gastierte in den leerstehenden Hallen das diesjährige Ars-ElectronicaFestival. Nun ist es eine Ausstellung im Stadtmuseum Nordico, die die Fabriktore für die Bürger aufgesperrt hat. Für sie war die „Tschickbude“ - so wird das unter Denkmalschutz stehende Gebäude im Volksmund genannt - in den letzten Jarhrzehnten stets Teil der Linzer Stadtidentität.

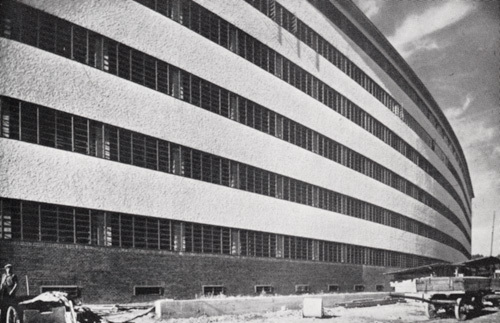

Neben den produktionstechnischen Aspekten beleuchtet die Ausstellung vor allem auch die Geschichte des Bauwerks selbst - zu Recht. Obwohl es sich nämlich um ein architektonisches Glanzstück des 20. Jahrhunderts handelt, ist der Bau des namhaften deutschen Baumeisters Peter Behrens über die Linzer Stadtgrenzen hinaus kaum bekannt.

Geplant und errichtet von 1928 bis 1935, zusammen mit Alexander Popp, war die Tabakfabrik der letzte große Bau des Architekten. Ursprünglich Künstler und Designer, hatte sich Behrens mit der Turbinenhalle der AEG in Berlin einen Namen gemacht, und auch gleich das gesamte Erscheinungsbild der Firma bis hin zum Briefkopf gestaltet - die Blaupause dessen, was heute als Corporate Design gang und gäbe ist. In seinem Büro arbeiteten unter anderen die späteren Stars der Moderne Walter Gropius und Mies van der Rohe, und ein Schweizer mit aufbrausendem Temperament, der später unter dem Namen Le Corbusier bekannt wurde.

In den Zwanzigerjahren kam Behrens als Professor der Wiener Akademie nach Österreich, hinterließ mit dem Franz-Domes-Hof in Margareten seine Spuren im Wiener Gemeindebau und erhielt den Auftrag der Österreichischen Tabakregie für einen Fabrikneubau in Linz. Das Massenprodukt Zigarette hatte längst die gemütliche Pfeife und die großbürgerliche Zigarre abgelöst. Für die mittlerweile benötigten drei Milliarden Zigaretten pro Jahr musste eine neue Produktionsstätte her.

Wie schon in Berlin schuf Behrens auch hier ein Gesamtkunstwerk: Neben dem Haupttrakt, dem 226 Meter langen Stahlskelettbau im Stil der Neuen Sachlichkeit, dem skulpturalen Kraftwerk im Innenhof und den aufwändig detaillierten Stiegenhäusern wurden eigens ausgeklügelte Fensterlösungen für die konstant hohe Luftfeuchtigkeit entwickelt und sogar passende Stahlrohrsessel für die Arbeiter entworfen. Trotz der einsetzenden Wirtschaftskrise wurde bis zum Schluss mit hochwertigen Materialien gebaut - ein Grund, warum sich die Tabakfabrik auch heute noch in exzellentem Zustand präsentiert.

Peter Behrens, der 1940 starb, geriet in der Nachkriegszeit in Vergessenheit. Sein Kompagnon Alexander Popp, schon vor dem Anschluss 1938 glühender Nationalsozialist, bekam nach Kriegsende Berufsverbot. Die Architekturwelt nahm von der Tabakfabrik nicht weiter Notiz, und die Austria Tabakwerke waren wenig geneigt, sich vom Denkmalschutz behindern zu lassen. Sie schrieben ihre Erfolgsgeschichte weiter und erwirtschafteten zeitweise bis zu sechs Prozent des österreichischen Steuereinkommens.

Mit dem EU-Beitritt endete das staatliche Tabakmonopol. 2001 wurde die Fabrik schließlich an die britische Gallaher Group verkauft. Bald nach der Übernahme durch Japan Tobacco International wurde der Standort schließlich aufgegeben - nicht zuletzt wegen der strengen Auflagen durch den Denkmalschutz, unter den die Fabrik 1981 dann doch gestellt worden war.

Leerraum mitten in der Stadt

Die Stadt Linz ergriff die Chance und erwarb das Areal 2009 um 20,4 Millionen Euro. Damit besitzt sie nun nicht nur ein architektonisches Schmuckstück, sondern auch 80.000 Quadratmeter leere Fläche. Zum Vergleich: Das Wiener Museumsquartier bringt es auf knapp 60.000 Quadratmeter. Kritische Stimmen weisen darauf hin, dass das Freiwerden einer so innenstadtnahen Industrieanlage schon seit Jahren absehbar gewesen sei, dass man also früher hätte zuschlagen sollen. Sicher ist: Mit dem Ars Electronica Center, dem Museum Lentos und dem Wissensturm wurde in den letzten Jahren ein Großteil des kulturellen Kuchens bereits in der Stadt verteilt. Die Kunstuniversität, die als Mieterin schon in der Tabakfabrik untergebracht war, bevorzugt den Standort am Hauptplatz.

Welche Möglichkeiten hat eine Stadt wie Linz, einen Leerraum dieser Dimension zu füllen? Um diese Frage zu beantworten, hat das Architekturforum Oberösterreich (afo) die Plattform „Umbauwerkstatt“ ins Leben gerufen. Nicht füllen, sondern entwickeln - so lautet das Motto des Architekten und Mitinitiators Lorenz Potocnik. Und zu diesem Zweck ließ man sich einiges einfallen: Eine Ausstellung über den kreativen Umgang mit Leerstand fand statt, eine Reihe offener „Salons“ und Symposien bietet Podiumsdiskussionen mit Beteiligung von Experten und Bürgern. Geplant sind ein „Schaulabor“ und ein Thinktank zur Entwicklung von Ideen.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Input von außen, schließlich sind Strukturwandel und brachliegende Industrieareale seit Jahren ein städtebauliches Thema. „Beispiele für eine gelungene Umnutzung gibt es genug in Europa“, sagt Potocnik, „etwa die ebenfalls denkmalgeschützte Van-Nelle-Tabakfabrik in Rotterdam. Alles an einen einzigen Nutzer zu vergeben, wäre der Worst Case.“

Dabei zieht die Umbauwerkstatt mit der Stadt Linz durchaus an einem Strang: In einer ersten Studie hat sie Szenarien wie „Kreativstadt“, „Exzellenz“ und „Jugend, Toleranz und Material“ entwickelt. Man setzt auf Bildungseinrichtungen und Ateliers für Industriedesigner. Dafür liegt die Tabakfabrik als Teil der Kulturachse an der Donau ideal.

Dass die Linzer an der Zukunft des Gebäudes interessiert sind, zeigt die enorme Resonanz auf die Ausstellung. „Die Leute brennen“, sagt Potocnik. Feuer und Flamme - nicht gerade die schlechteste Voraussetzung für eine nikotinfreie Zukunft der Tschickfabrik.