11. April 2023 - afo architekturforum oberösterreich

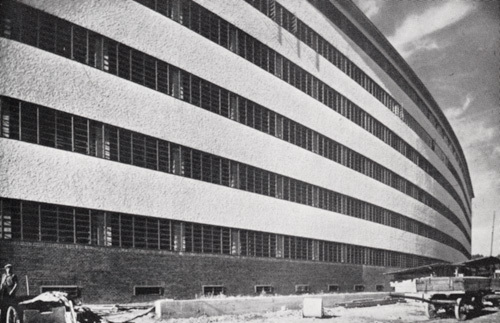

Leitmotiv der Architekten war es, durch denkmalpflegerisch stimmige Konzeption eine ausgewogene Balance zwischen der Präsenz des Industriedenkmals und dem zeitgenössischen „Statement“ der neuen Fassade herzustellen. Die Hauptrolle spielt dabei ein Bauprodukt aus den Anfängen der Moderne und Element der sachlichen Architektur: der Glasbaustein. Mit diesem Material konnte eine maximale Lichtausbeute für das Innere des Tabakspeichers erzielt werden. Der gläserne Fassadenvorhang besteht aus 70.000 Glasbausteinen und erstreckt sich über sechs Geschosse mit einer Fläche von über 1.800 m². Um der Behrens‘schen Gliederung zu entsprechen, verschwinden alle tragenden Stahlkonstruktionen im Inneren der Glasbausteinfugen und werden ausschließlich horizontal in Form einer tragenden Fensterbänderung sichtbar. Die Stahlfenster gliedern sich im vorgegebenen Raster der denkmalgeschützten Betonskelettstruktur und ermöglichen durch Schwingflügelöffnungen – ebenfalls Zitat des historischen Vorbilds – eine natürliche Belüftung. Ein schwarzes Stahlband umrahmt die Glasbausteinfassade und wirkt als klare Kontur zwischen Bestehendem und Neuem. Seinen unteren Abschluss findet die Ergänzung in der neuen Konstruktion des Vordachs, das in seiner ursprünglichen Form ebenfalls durch einen Abbruch in den 1960ern verloren gegangen war.

Der neue Treppenturm besteht aus zwei gegenläufig angeordneten, einläufig-spannenden Sichtbetontreppen, die jeweils die Höhe eines gesamten Geschosses überwinden. Die Geländerkonstruktion reduziert sich auf massive Rundstahlstäbe, die mittels hunderten von Kernbohrungen direkt in die Stiegenläufe verankert wurden. Die Rundverglasungen, Reminiszenz an die vielen Bullaugenfenster am Fabrikgelände, wurden exakt auf Höhe der Kreuzungspunkte der Treppenläufe positioniert und ermöglichen so spannende Ein- und Ausblicke. Die Regelgeschosse orientieren sich ebenfalls am Achsenraster des historischen Entwurfs. Der Grundriss ist reduziert: Im Zentrum liegt die infrastrukturelle Versorgung, in den unbelichteten Außenecken wurden vier neue Sanitärzonen geschaffen. Der Raum dazwischen wird von den jeweiligen Nutzer:innen individuell nach deren Bedürfnissen bespielt und gestaltet. (Text: Architekten, bearbeitet)