Die umstrittene Mur-Insel für Graz nimmt Gestalt an. In einem Gespräch mit Ute Woltron reagiert ihr Konstrukteur Vito Acconci auf Kritik und erläutert, was der schwimmende Freizeitpark für die Stadt bedeuten könnte.

Die umstrittene Mur-Insel für Graz nimmt Gestalt an. In einem Gespräch mit Ute Woltron reagiert ihr Konstrukteur Vito Acconci auf Kritik und erläutert, was der schwimmende Freizeitpark für die Stadt bedeuten könnte.

Graz - Dieser Tage beginnen in Graz die wasserbaulichen Vorbereitungsarbeiten für die vom US-Künstler und Architekten geplante schwimmende Insel auf der Mur, die eines der Leitprojekte im Programm der „Kulturhauptstadt Europas Graz 2003“ darstellen soll.

Die Installation ist mit rund 70 Mio. S (fünf Mio. EURO) veranschlagt. Vor allem SP und Grüne kritisierten das Projekt als „sündteuer und ohne Nachhaltigkeit“ (Grünen-Klubchef Hermann Candussi). Ende Oktober schließlich gab Programmintendant Wolfgang Lorenz bekannt, dass die Finanzierung des Projektes gesichert und die wasserbautechnischen Versuche positiv abgeschlossen seien, der Ausführung des Projektes also nichts mehr im Weg stünde. Die Bewilligung seitens des Bundes lässt freilich auf sich warten. Die Fertigstellung der umstrittenen Installation wäre mit Ende 2003 geplant.

Ihr Konstrukteur, Vito Acconci (62), wuchs in den Bronx auf und begann seine Karriere in den 60er-Jahren als Dichter und Poet. In den 70ern erregte er mit avantgardistischen Videoarbeiten und Body-Performances Aufsehen und wandte sich schließlich Raum- und Architekturinstallationen zu. Heute betreibt er ein Architekturbüro in New York.

STANDARD: Was erwartet die Besucher auf Ihrer Installation?

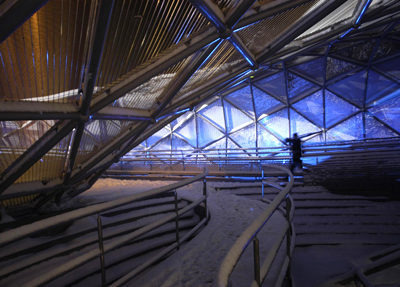

Vito Acconci: Die Insel treibt auf der Wasseroberfläche und beinhaltet ein Café, ein Theater und einen Spielplatz. Eine geeignete Form für das Theater schien uns die Kugel zu sein, für das Café haben wir das Element Kugel umgestülpt und zu einer Kuppel gemacht. Das gesamte Projekt besteht also aus Kugelformen, die sich drehen, verziehen und ineinander stülpen. Die verschiedenen Funktionen sollen fließend ineinander laufen, denn auch das Wasser rund um diese Insel fließt und bewegt sich ständig, und wir wollten etwas konstruieren, das ebenfalls flüssig und veränderlich ist.

STANDARD: Aus welchem Material wird die Insel sein?

Acconci: Sie ist eine teils offene, teils geschlossene Stahlkonstruktion. Sie ist über Stege erreichbar. Ursprünglich wollten wir einen Tunnel unter dem Fluss führen, doch das war zu teuer. Geld bleibt eben ein formender Faktor in der Architektur. Ich hoffe, dass das Ding wie ein Raumschiff auf dem Fluss liegen und man sich auf einer Art treibender Welt befinden wird.

STANDARD: Die Mur ist ein bescheidenes Flüsschen. Wäre es nicht aufregender, dieses Projekt in einem großen Strom auszuführen, etwa der Donau?

Acconci: Kann schon sein, doch Graz und nicht Wien hat mich gebeten, das Projekt zu machen. Außerdem glaube ich nicht, dass diese Insel unbedingt einen großen Fluss braucht. Es scheint mir, als ob die Mur von der Stadt und ihren Bewohnern nicht genutzt würde. Sie fließt ganz vergessen durch die Stadt. Vielleicht wird der Fluss mit diesem Projekt wieder ein Teil von Graz. Ich glaube, das Einzige, was dieses Projekt wirklich braucht, ist das Wasser als Umgebung.

STANDARD: Würde es die Mur-Insel auch nach 2003 geben?

Acconci: Das Projekt wird speziell für das Jahr 2003 entwickelt. Ich hoffe, dass dieser öffentliche Raum weiter verwendet werden wird und sich ein späterer Nutzer findet. Im Moment steht noch nichts fest, es wird sich zeigen, ob ein Privater die Insel kaufen, mieten, nachnutzen will. Es kann auch sein, dass Graz Interesse daran hat.

STANDARD: Es gibt viel Kritik am Projekt, vor allem an den Kosten von 70 Millionen Schilling, die hinsichtlich des Gesamtbudgets von Graz 2003 enorm sind. Ist sie berechtigt?

Acconci: Ich hoffe, dass das Projekt nicht so sehr als Kunstwerk betrachtet wird, sondern als Ort, den Leute besuchen und in Besitz nehmen. Ich hätte es nicht so gerne als Art-Thing verstanden, sondern vielmehr als Ort, an dem die Leute einander treffen, kommunizieren, essen, trinken, sich wohl fühlen, wo Theater passiert, verschiedene Musik gespielt wird.

Was das Geld anbelangt: Ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll. Natürlich ist das Unterfangen im Vergleich zu den anderen Projekten gut dotiert, es kostet in der Tat mehr als andere Projekte, und ich kann verstehen, dass das manche Leute ein wenig aufregt, dass jemand, der nicht aus Graz kommt, so etwas realisieren kann. Doch wir bauen schließlich eine Insel, der Fluss ist ein wildes Ding, das gezähmt werden muss, und dafür ist das Budget klein.

STANDARD: Sie selbst haben Ihre Laufbahn als Künstler begonnen, arbeiten seit geraumer Zeit aber hauptsächlich als Architekt. Wie ist das passiert?

Acconci: Es ist schleichend passiert. Meine Ausstellungen wurden immer mehr zu Installationen, ich habe begonnen über den Raum nachzudenken und bin draufgekommen, dass es vernünftiger ist, den Raum nicht in Galerien und Museen, sondern in der wirklichen Welt zu gestalten. Mich haben Leute viel mehr angesprochen, die eigentlich gar kein Interesse an Kunst haben, die einfach verwenden und gebrauchen, was ich ihnen bereit stelle. Nicht weil ihnen irgendjemand gesagt hat, das sei Kunst, sondern weil sie für sich entschieden haben, das sei interessant.