Das neue Life Sciences Center in Wien oder: Der Beweis, dass ein Institutsgebäude keineswegs auf architektonischen Luxus verzichten muss.

Das neue Life Sciences Center in Wien oder: Der Beweis, dass ein Institutsgebäude keineswegs auf architektonischen Luxus verzichten muss.

Wahrscheinlich wissen in der weiten Welt draußen mehr Leute um die im Wiener Biozentrum betriebene Spitzenforschung als in jener Stadt, in der diese Institute ihren Standort haben. Das ist zwar paradox, mag jedoch auch ein wenig an der Position im Stadtgebiet liegen. Auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs St. Marx, im Schatten der Südost-Tangente, hat sich diese Industriebrache erst in jüngster Zeit zum städtebaulichen Transformationsgebiet entwickelt, obwohl mit dem Rennweg und der Landstraßer Hauptstraße, die an verschiedenen Stellen vom Ring wegstreben, zwei starke urbane Achsen an dieser Stelle wieder zusammentreffen und mit der Querachse Schlachthausgasse einen städtebaulichen Knoten bilden. Die Zeit dieses städtebaulichen Ortes wird noch kommen, nicht zuletzt abhängig von der öffentlichen Verkehrserschließung. Und weiter nach Südosten führt die Simmeringer Hauptstraße aus der Stadt.

Mit dem Ende 2005 fertiggestellten und vorigen Dezember bis ins oberste Geschoß bezogenen Life Sciences Center der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem seit 2003 in Betrieb befindlichen „Biocenter 2“ wurde der Wiener Biozentrum-Campus entscheidend erweitert, an dessen Anfang das Institut für molekulare Pathologie und die Max F. Perutz Laboratories standen. Mit den zuletzt abgeschlossenen Planungen, die über einen Wettbewerb dem Wiener Architekten Boris Podrecca übertragen wurden, setzte auch an diesem Ort städtebauliches Denken ein. Das „Biocenter 3“ ist im Bau, und in der weiteren Entwicklung ist im Binnenbereich des Campus ein begrünter Hof vorgesehen.

Doch vorerst muss man sich mit den beiden Neubauten begnügen, deren Fassaden wenig vom Innenleben preisgeben, auch wenn sie im einen Fall in Stein mit unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen, im anderen Fall aus plissiertem und eloxiertem Aluminium bestehen. Diese Oberflächen wirken belebend auf die langen Fassaden, hinter denen sich Büros und vor allem Labors befinden. Räumlich interessant wird es allerdings überraschenderweise im Inneren der Gebäude. Das „Biocenter 2“ weist einen hohen Lichthof auf, in den erkerartig verglaste Aufenthaltsbereiche vorstoßen und den Raum plastisch aktivieren. Eine expressive Farbigkeit unterstützt die Raumwirkung. Junge Firmen der Biotechnologie machen hier ihre ersten selbstständigen Schritte.

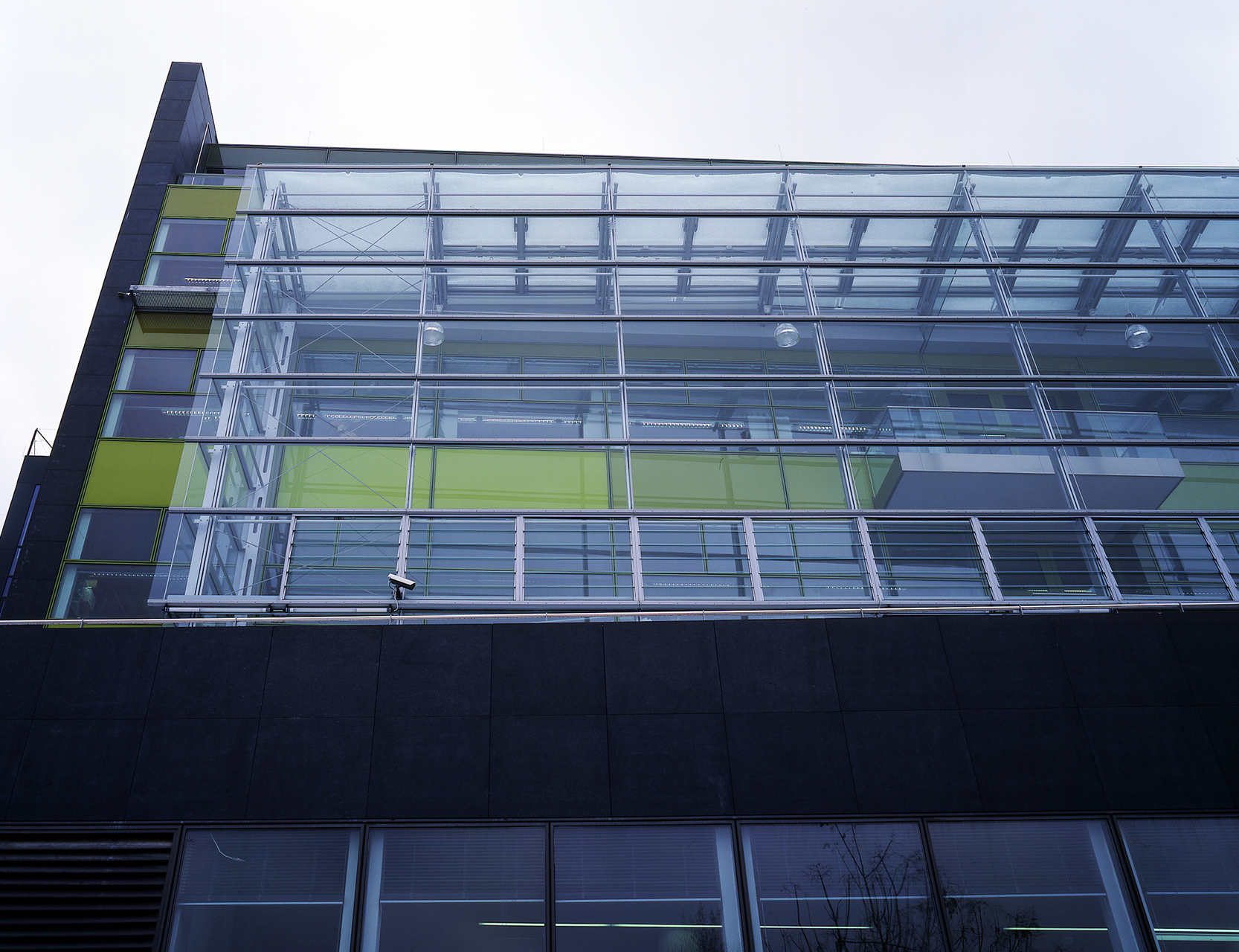

Das Life Sciences Center enthält auf drei unterirdischen und sechs oberirdischen Geschoßen das Institut für Molekulare Biotechnologie sowie zuoberst das Gregor-Mendel-Institut für molekulare Pflanzenbiologie. Beide benötigen vor allem Laborflächen und Büros. Podrecca strukturierte das Bauvolumen in vertikalen Schichten, die parallel zur Dr.-Bohr-Gasse verlaufen. Direkt an der Fassade liegen die Büros, dahinter verläuft ein Gang. Dann kommt ein Streifen, in dem die vertikalen Erschließungen, Aufzüge und Fluchttreppen, liegen, aber ebenso schluchtartige Vertikalräume, die als Lichthöfe mit ihrer plastischen Durchformung und Einblicken von den Gängen her dem Haus einen starken architektonischen Kern verleihen, der identitätsbildend wirkt. In einer weiteren Schicht liegen die Dunkelräume, wo die Arbeit kein Tageslicht verträgt, dann folgen wieder ein Gang und endlich die Labors, vor denen sich über die gesamte Länge ein riesiger Wintergarten hinzieht, den nach Südosten eine Glaswand abschließt.

Quer zu dieser Ordnung durchstoßen auf jedem Geschoß drei Gänge das Gebäude und münden in Balkonen, die in den Wintergarten hineinragen, von wo der Blick auf einen alten, zur Absiedelung vorgesehenen Industriebetrieb fällt, wo sich in Zukunft der Gartenhof des Campus befinden wird. Diese Quergänge unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie zu den Vertikalräumen in Beziehung stehen, und stützen mit ihrer Transparenz die Orientierung im Gebäude. Das rationale System weist eine Struktur ähnlich jener einer römischen Gründungsstadt auf, mit Cardo und Decumanus, welche die Insulae der Labors gliedern, das Ganze gestapelt auf mehreren Ebenen. So viele, dass man die Übersicht verlieren würde, sind es nicht, und ein paar wesentliche, architektonisch aufgeladene Elemente unterstützen die Ortung.

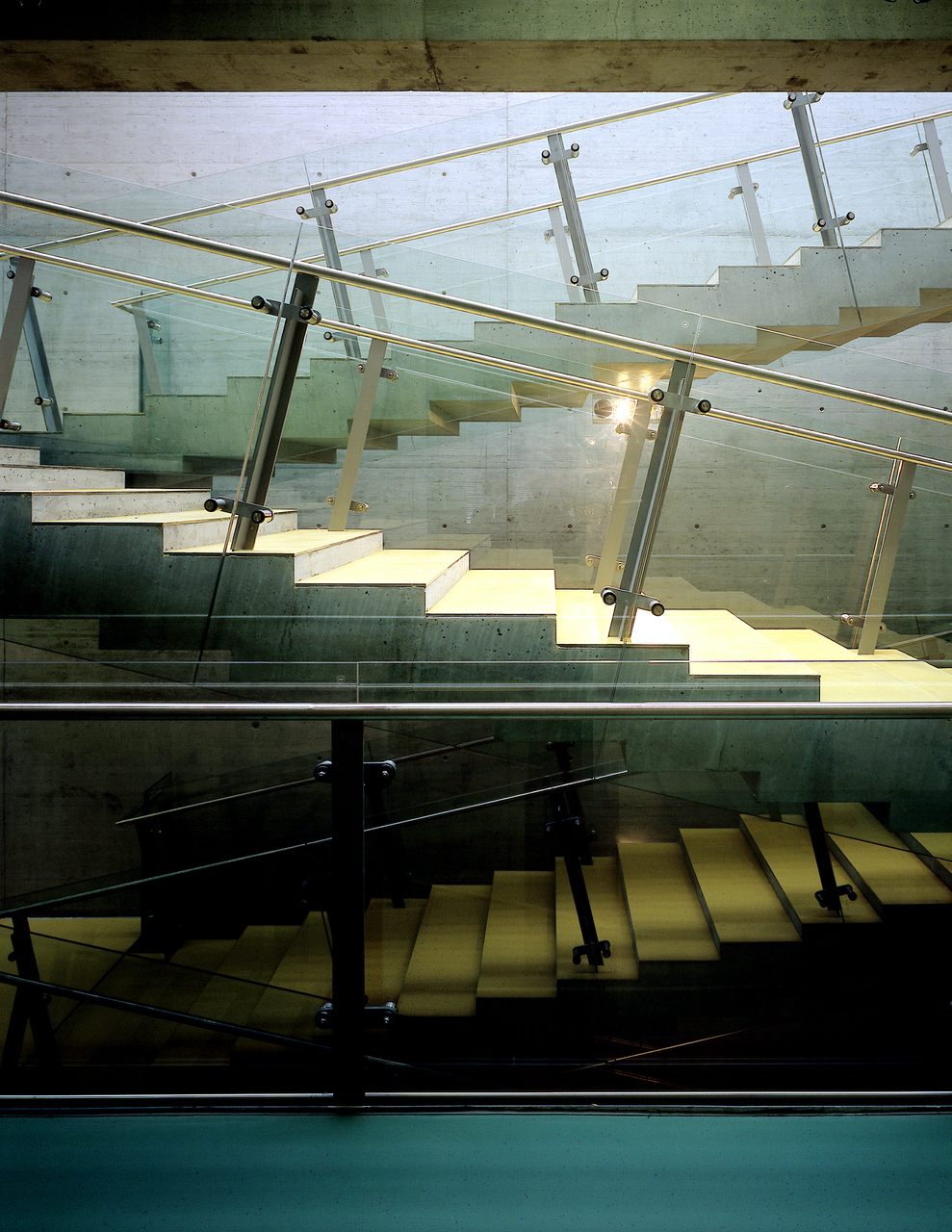

Im Vordergrund steht da die Haupttreppe, die offen in der Erschließungsschlucht verläuft. Ihre Besonderheit ist ein heute unüblich gemächliches Stufenverhältnis von 10,5 Zentimeter Steigung und 43 Zentimeter Auftritt. Dieses Stufenverhältnis verleiht dem Treppensteigen, ob aufwärts oder abwärts, einen besonderen, verlangsamenden Reiz. Man findet solche Treppen sonst nur noch in Bauwerken des 19. Jahrhunderts, etwa in der ehemaligen Tierärztlichen Hochschule von Johann Aman, heute Hochschule für Musik und darstellende Kunst; im Palais des Erzherzog Ludwig Viktor von Heinrich Fers- tel, heute Burgtheater-Kasino; in Gottfried Sempers und Carl Hasenauers neuer Hofburg und im Burgtheater sowie natürlich in Otto Wagners Wohnhäusern. Der Funktionalismus des 20. Jahrhunderts eliminierte diese kultivierten Inszenierungen des Treppensteigens, und das Aufkommen der Aufzüge schien sie ganz überflüssig zu machen. An den Architekturschulen waren großzügige Treppen kein Thema mehr. Und ein weiteres Mal hatte sich eine Hauptkrankheit der Moderne, die Manie, das Kind mit dem Bad auszuschütten, durchgesetzt.

Umso mehr überrascht nun Boris Podrecca mit seinen angenehm zu beschreitenden flachen Stufen, die den Wechsel vom einen zum anderen Geschoß zum raumzeitlichen Erlebnis werden lassen, deren ausladende Absätze bei der Wende auf halber Höhe zum kurzen Verweilen einladen und den Blick in den von oben belichteten Vertikalraum, in die „Schlucht“ mit den offenen Gangfenstern, akzentuieren. Diesen architektonischenLuxus hätte man in einem naturwissenschaftlichen Institut nicht unbedingt erwartet. Für eine Institution wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften mit ihrer historischen Tiefe und kulturellen Breite ist er allerdings absolut angemessen.

Im Übrigen wurde durchaus gespart. Der rohe Sichtbeton wird mit scharfen Kanten nobilitiert. Farbige Bodenbeläge in den Gängen erzeugen eine heitere Stimmung, und die Ausblicke zum Licht sowie die Aufenthaltsbereiche im Wintergarten bieten den imHaus Arbeitenden jene wichtigen Freiräume, die der Kurzerholung und dem spontanen wissenschaftlichen Diskurs dienen, dessen Bedeutung in Fachkreisen längst anerkannt ist. Und natürlich wird dort auch geraucht.

Das Erdgeschoß weist als Besonderheit einelliptisches Auditorium mit knapp 130 Plätzen auf, dessen ausgezeichnete Akustik auf elektronische Verstärkung locker verzichten kann. Die innen und außen geschuppt angebrachten Tafeln sind mit Eschenholzfurnier versehen und machen den Großraum als eingefügten Leichtbau erkennbar, seine starke Form wird von den Stülpungen relativiert. Rationalität und feines Gefühl sind an diesem Bauwerk gut ausbalanciert, obwohl die Anmutung der Labors und jene der allgemeinen Räume weit auseinanderliegen. Doch gerade aus dieser Spannung gewinnt das Bauwerk seine die nackte Funktionalität übersteigende architektonische Qualität.