Das Museum Insel Hombroich - ein Labor der Künste

Mitte der achtziger Jahre hat der Immobilienmakler und Kunstsammler Karl-Heinrich Müller in der Auenlandschaft westlich von Düsseldorf das Museum Insel Hombroich gegründet. Seither haben sich am Ort weitere Institutionen niedergelassen, und zahlreiche Kunstschaffende leben und arbeiten auf dem Gelände.

Es ist ein magischer Ort. Schon der Name verwirrt: Man muss nicht mit einem Schiff übersetzen, um die Insel Hombroich zu erreichen; um aber das innerste Stück der weitläufigen Auenlandschaft zu betreten, geht man über Brücken, hinein in eine scheinbar wild wuchernde, urwüchsige Flora. Hier, an der Erft bei Neuss, am Rande der Kölner Bucht, nahm Anfang der achtziger Jahre ein exotisches Projekt seinen Anfang. Der Immobilienmakler Karl-Heinrich Müller, 1936 geboren, Besitzer einer repräsentablen Kunstsammlung, erwarb das Areal und gründete ein Museum: «Insel Hombroich». Das Motto hiess: «Kunst parallel zur Natur».

Ein Gefühl der Weite

Spazieren gehen und Kunst sehen: Beides gehört hier zusammen. Die in das inzwischen auf 72 Hektaren angewachsene Areal hineingesetzten Pavillons hat der jüngst verstorbene Bildhauer Erwin Heerich entworfen: Im Grunde sind es aufgeblasene Skulpturen, begehbare Objekte. Die unverputzten Backsteinwände, die hohen Türen, die unterschiedlichen, oft asymmetrischen Grundrisse und Dächer machen ihre eigentümliche Charakteristik aus. Müller nennt sie «Kapellen in der Landschaft». Man kommt mit festem Schuhwerk auf herbstlich-feuchten Wegen daher, blinzelt den raren Sonnenstrahlen zu, die sich zwischen schweren Wolkenfeldern Bahn brechen und sucht die Kunst-Stätten auf als in die Landschaft hineingeworfene Oasen der Spiritualität. Die Türen sind massiv und entsprechend schwer, man öffnet sie nicht ohne Mühe. Es gibt kein künstliches Licht: Von oben oder von der Seite her strömt oder, je nachdem, sickert das Tageslicht.

Allzu viele Menschen sind an diesem Tag nicht unterwegs, im Sommer sollen es aber bis zu 1200 täglich sein, im Schnitt 70 000 Besucher im Jahr. Heute ist der Tag der Kunststudenten: Sie sitzen oder stehen da mit ihren Blöcken und zeichnen Objekte oder Topographien nach. Oft ist man mit den Objekten aber auch im intimen Dialog allein; Museumswärter sind nicht zu sehen. Das Haus mit dem Namen «Schnecke» beherbergt ein exquisites grafisches Kabinett mit Zeichnungen unter anderem von Klimt und Corinth, mit wunderbaren Radierungen bis hin zu Rembrandt.

Der Maler Gotthard Graubner, selbst in Hombroich ansässig, zeichnet für die Hängung verantwortlich. Die Kunstwerke hat er nicht mit Legenden versehen: Gefordert ist der unbefangene, nicht an Prominenz und Prestige orientierte Blick des Besuchers, der das Werk um seiner selbst willen betrachtet. Man kann also schon einmal an einem unauffällig gehängten Aquarell von Cézanne vorbeigehen. Hombroich protzt nicht, arbeitet nicht mit Ausrufezeichen, es will die Kunst einfach bestmöglich zur Geltung bringen, unabhängig von Rang und Namen. Die eher sparsame Bestückung der Heerich-Pavillons - sie nennen sich «Labyrinth» oder «Zwölf-Räume-Haus» - sorgt für ein Gefühl der Weite, ebenso wie die Fusswege, die zwischen ihnen zurückzulegen sind. Der «Turm» ist sogar ganz leer und soll es bleiben, auch wenn es genügend Sammler gäbe, die für die Insel-Gebäude gern ihre Schätze zur Verfügung stellten. An Wechselausstellungen ist nicht gedacht: Müllers Sammlung, inzwischen in eine Stiftung verwandelt, versteht sich als ein intaktes Ganzes. Ihre Schwerpunkte (klassische Moderne, ostasiatische Kunst) wurden systematisch ausgebaut. Sie hat ihren Schauplatz gefunden und soll ihn nach Möglichkeit noch in hundert Jahren behaupten.

Aber mit der Idee des Natur-Museums ist längst nicht alles erfasst, was Hombroich ausmacht. Hombroich versteht sich als Labor, als Forum aller Künste. Längst finden hier Konzerte und Lesungen statt, ein Austausch der Disziplinen ist im Gange; Atelierbesuche, Workshops, Symposien werden organisiert. Es gibt ein Institut für Literatur und Kunst mit einer vorzüglichen Handschriftensammlung («Rosa Haus») und sogar ein Institut für Biophysik. Gleichzeitig wird die Erweiterung des Geländes vorangetrieben.

Spätestens an dieser Stelle ist ein Schauplatzwechsel fällig: Stichwort «Raketenstation». 1994 hat Müller das zwei Kilometer entfernt gelegene frühere Militärareal erworben, auf dem bis zum Ende des Kalten Kriegs tatsächlich Pershing- Raketen stationiert waren. Geht oder fährt man von der Insel über die Rübenäcker dorthin, gelangt man an eine Bahnlinie mit einer geschlossenen Schranke. Man muss seinen Namen und irgendein Zauberwort in eine Rufsäule sprechen, eine Stimme aus dem Jenseits ertönt, bellt ein Placet oder auch nicht; wenn man Glück hat, hebt sich nach einer guten Weile die Schranke. Das wie aus der Zeit gefallene Ritual passt zur Magie der Szene, auch die Insel Hombroich galt einmal als verwunschener Ort, ein Einsiedler hauste hier, bis Müller mit der Menschenfreundlichkeit seiner Konzeption den Bann sozusagen brach.

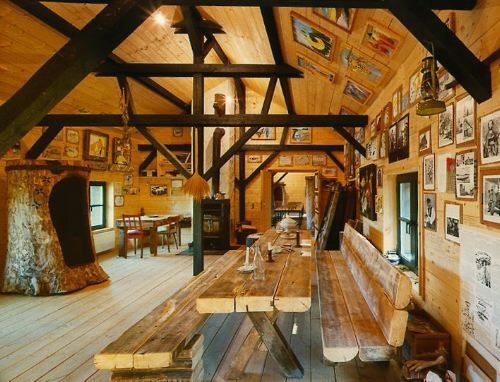

Zur «Raketenstation» gehört naturgemäss die Abschottung. Inzwischen ist das Areal geöffnet, die Insignien des Militärischen wurden teils gelöscht, teils - wie der hohe Wachturm, Hangars und Container - erhalten. Das Geschichtliche hat sich dem Ort eingeprägt. «Da unten zwischen den Rübenäckern verlief die napoleonische Ost-West- Verbindung», sagt der Schriftsteller Thomas Kling, der seit zehn Jahren auf der Station lebt. «Und das war hier bestimmt einmal der Hinrichtungsplatz, hier muss der Galgen gestanden haben», insistiert er mit Blick aus dem Fenster des ehemaligen Bunkers, den er jetzt bewohnt, er habe das auf preussischen Karten von 1812 rekonstruiert. Das hätte auch dem Dramatiker Heiner Müller gefallen, der sich zu den Freunden von Hombroich zählte, zu den «Insulanern», wie sie sich gern nennen.

Nachwuchsförderung

Kling nimmt mit seiner Frau, der Bildhauerin Ute Langanky, im Bunker ein Wohnrecht auf Lebenszeit in Anspruch. «Bestimmte Künstler möchten wir gern mit einem Fuss auf der Insel festbinden», sagt der Geschäftsführer der Stiftung Hombroich, Wilhelm Petzold. Kling hat es nicht bereut, aus der Metropole Düsseldorf hierher gezogen zu sein, in die Natur, die unschuldig zu nennen in Anbetracht der besonderen Umstände allerdings schwer fällt. Mit dem Pflanzenbestimmungsbuch nähert der Lyriker sich einem der schwierigsten Sujets: dem Naturgedicht. Als Städter müsse man die Natur lernen wie eine Fremdsprache, sagt er.

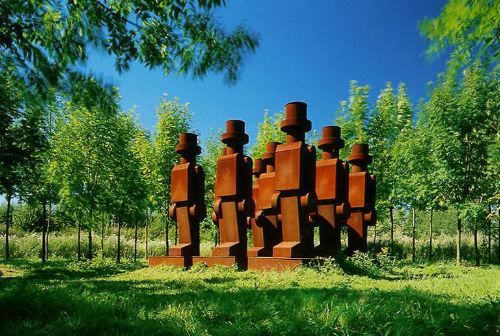

Gegen die Umbenennung der «Raketenstation» hat Kling sich jedenfalls erfolgreich verwahrt. «Friedensstation», das war einmal ein Vorschlag. «Reiner Kitsch ist das doch, ich bitte Sie!» An die Frontseite des Areals hat der japanische Architekt Tadao Ando sein kürzlich eröffnetes, futuristisch-beschwingt wirkendes Museum im Auftrag der Langen-Foundation placiert (die Industriellenfamilie Langen gehört ebenfalls zu den Insulanern). Doch dahinter ist noch genug zu sehen von der Geschichtlichkeit des Ortes. Bunker und Hangars sind umgewidmet zu Wohnungen und Ateliers für hier residierende Künstler; auf den Plätzen dazwischen stehen einige ihrer Werke, grossformatige Skulpturen.

1995 begründete Thomas Kling die Reihe «Hombroich: Literatur»; jeweils im September lesen vier Autoren aus ihren Werken - auf den «anständigen Vortrag» legt der Mentor wert. In den ersten Jahren habe es durchaus so etwas wie einen Generationenkonflikt gegeben zwischen den älteren, auf der Insel angesiedelten Künstlern wie Heerich, Graubner, Anatol Herzfeld und den auf der Raketenstation ansässigen jungen Literaten, Komponisten, Bildhauern. Kling hat sich der Nachwuchsförderung verschrieben, will an Aufmerksamkeit und Hilfe weitergeben, was er selbst erfahren hat. Mit dem Begriff «Philosophie», den man auf der Insel oft hört, wo Weltanschauliches und Spirituelles gleichsam in der Luft liegt, geht Kling zurückhaltend um. Für ihn handelt es sich um soziale Phänomene.

Zurück auf der Insel. «Die Insel ist urweiblich», hat Karl-Heinrich Müller einmal erklärt. Darüber kann man lange nachdenken, es gäbe sicher auch manches dagegen einzuwenden. Mitten im Grünen prangt der weiträumige Stuhlkreis von Anatol Herzfeld, in der Art eines Kleist'schen Femegerichts. Liegt es nur am verhangenen Himmel, dass er so unheimlich wirkt, dass der heitere Titel «Parlament» kaum so recht zu passen scheint? Und wie ist es mit dem Expansionsdrang der Insel? Waltet auch hier ein weibliches Prinzip? Das grosse freie Gelände zwischen Insel und Raketenstation soll in den nächsten Jahren dem Projekt zugeschlagen werden: ein gigantisches Betätigungsfeld für renommierte Architekten aus aller Welt. Hier könnte ein kulturelles Utopia entstehen, das Besucherströme verschlingt und mit der ursprünglichen Idylle der Kunstoase Hombroich nur noch den Namen gemeinsam hat.