Auf dem Campus der Johannes-Kepler-Universität wird fleißig renoviert und adaptiert. Mit dem Innovationszentrum des Linzer Institute of Technology bietet sich ein Raumgefüge, das alles tut, was Raum tun kann, um die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern.

Auf dem Campus der Johannes-Kepler-Universität wird fleißig renoviert und adaptiert. Mit dem Innovationszentrum des Linzer Institute of Technology bietet sich ein Raumgefüge, das alles tut, was Raum tun kann, um die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern.

Die Johannes-Kepler-Universität am nordöstlichen Rand von Linz ist eine Welt für sich. Der Universitätscampus wurde 1966 auf dem Gelände des einstigen, nun als Rektoratsgebäude dienenden Schlosses Auhof angelegt und spricht die Sprache seiner Entstehungszeit: Moderne und Funktionalismus bejahend und klug genug, den städtebaulichen Wert einer freien Mitte erkannt und in der Gestalt des aus dem Schlosspark übernommenen Teichs erhalten zu haben. Gut fünfzig Jahre und einige Ölpreiskrisen nach der Errichtung der ersten Gebäude sind Maßnahmen notwendig geworden, die über eine technische Sanierung hinaus dem veränderten Selbstverständnis der noch als Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gegründeten Universität Raum und Ausdruck verleihen. Den seitens der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ausgeschriebenen Wettbewerb zur Erneuerung der Anlage hat das Linzer Büro Riepl Riepl Architekten mit seinem Vorschlag für ein neues multifunktionales Eingangsgebäude, die Neugestaltung der Bibliothek und eine Aufstockung des Turms der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (TNF-Turms) gewonnen.

Während an zwei der drei Vorhaben noch gebaut wird, ist ein weiteres von Riepl Riepl Architekten geplantes Objekt, das Linz Institute of Technology (LIT) Open Innovation Center, bereits in Betrieb. Dieses der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft gewidmete Gebäude liegt als schlichter, Nord-Süd-orientierter Quader am südwestlichen Rand des Campus. Den leichten Anstieg des Geländes haben Riepl Riepl Architekten zur Anordnung eines von der Verkehrsfläche im Süden her ebenerdig zugänglichen Untergeschoßes genutzt, in dem ein Supermarkt untergebracht ist. Weiter hinten, im Norden des aus rot durchgefärbtem Beton errichteten Sockelgeschoßes, befinden sich Reinräume für verschiedene Institute der Universität. Über dem Sockel erhebt sich ein zweieinhalb Geschoße hoher konstruktiver Holzbau, dessen an der Fassade liegende Tragstruktur ebenso wie die das Obergeschoß und Teile des Erdgeschoßes beschattenden Holzlamellen in der Farbe des Betons gestrichen sind. Hinter der hohen, das gesamte Gebäude horizontal abschließenden Attika verbergen sich nach Süden geneigte Sheddächer, die den Innenraum blendungsfrei belichten, während ihre mit Fotovoltaikpaneelen bestückten Dachflächen Strom erzeugen.

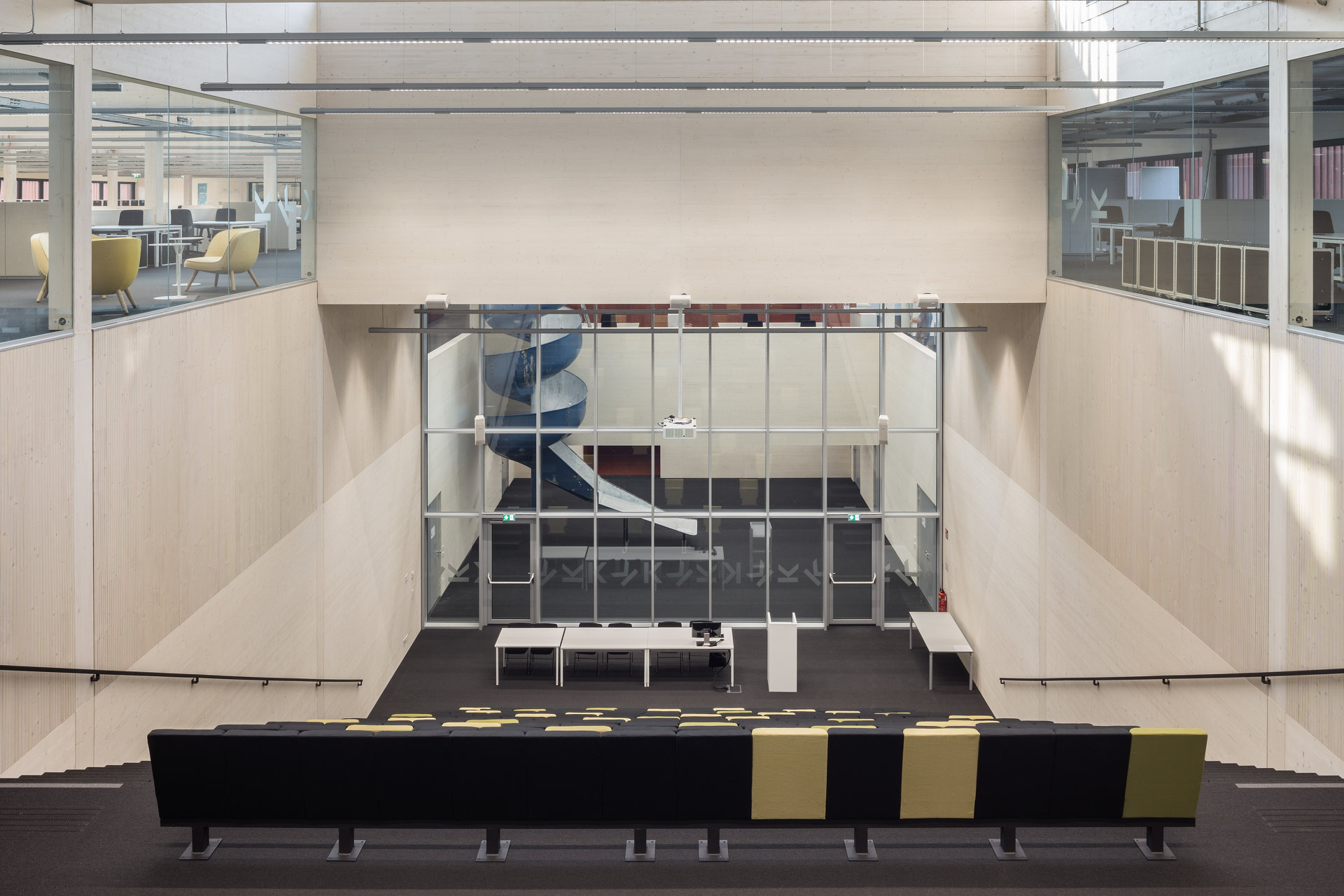

Das Open Innovation Center (OIC) ist in zwei Bereiche gegliedert: Der nördliche, etwas kleinere Teil birgt eine dreischiffige Fabrikationshalle, die LIT-Factory, eine „vernetzte Lehr-, Lern- und Forschungsfabrik für Smart Polymer Processing und Digitalisierung“. Hier können neue Entwicklungen aus dem OIC auf kurzem Weg in kleinen Serien produziert werden. Der größere Teil des Gebäudes wird von einer Struktur eingenommen, die den Gedanken der fachgebietsübergreifenden Zusammenarbeit von Wissenschaftern und Wirtschaftstreibenden ebenso räumlich fasst wie den hohen Stellenwert von offenem Austausch bei der Lösung intellektuell anspruchsvoller Aufgaben. Es ist ein „Open Workspace“, den Riepl Riepl Architekten als einen von zwei massiven Stiegenhauskernen ausgesteiften Holz-Skelettbau entwickelt haben. Etwas weniger modisch ausgedrückt: Riepl Riepl Architekten haben ein anregend spannungsvolles, großzügiges Raumgefüge geschaffen, das alles tut, was Raum tun kann, um Kommunikation, Kooperation und Inspiration zu fördern. Das wird schon unmittelbar hinter dem Haupteingang spürbar, wo eine breite, aus „normalen“ und Sitzstufen komponierte Treppenanlage auf die obere Ebene führt. Zwei weitere Lufträume, deren einer, das multifunktionale OIC Stufenforum, auch als Hörsaal für 200 Personen eingesetzt werden kann, stärken die Verbindung der Geschoße untereinander zu einem großen Ganzen.

Um in dieser klar als Gehäuse einer Gemeinschaft ausgewiesenen Anlage ein anregendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das vielen unterschiedlichen Temperamenten und Aufgaben gerecht wird, haben Riepl Riepl Architekten die Bereiche den ihnen zugedachten Funktionen entsprechend unterschiedlich gestaltet. Das den gesamten Raum fassende Konstruktionsmaterial Holz und das durch die Verglasungen der Sheddächer gleichmäßig gestreute Tageslicht verleihen dem Haus ebenso wie sein gesammelter Auftritt nach außen eine wohltemperierte Gelassenheit, der gelegentliche studentisch-kreative Unordnung ebenso wenig anhaben kann wie die aus Kostengründen sichtbar geführten Haustechnikleitungen.

Wer noch mehr Freiraum sucht, als ihn das OIC bietet, wendet sich, das Haus verlassend, nach links, den Hügel hinauf. Dort haben Riepl Riepl Architekten auf dem höchsten Gebäude des Uni-Geländes, dem TNF-Turm, das Somnium errichtet. Sein Name ist dem Titel eines Textes entlehnt, in dem der große Gelehrte Johannes Kepler eine geträumte Reise zum Mond schildert. Während der Turm in seiner Substanz fast unverändert erhalten und nur durch den Einbau neuer Fenster bauphysikalisch ertüchtigt wurde, ergänzt ihn das Somnium auch um jenes Element, das im Eifer des Fortschritts und des Wirtschaftswachstums gerne vergessen wird: den keiner konkreten Nutzung zugeordneten Zwischenraum.

Die filigrane, von Bollinger+Grohmann Ingenieure berechnete und demnächst noch durch ein Lichtobjekt von Raphaela Riepl Artist erweiterte Stahlkonstruktion bietet zwar ein Foyer, einen weiteren Raum sowie eine große, bei Bedarf von Sonnensegeln beschattete Aussichtsplattform. Den Erwartungen der unmittelbaren Funktionalität vermag es sich dennoch zu entziehen. Wer auf der Ebene des Somniums aus dem Aufzug steigt, erlebt im Ausblick auf die unmittelbar an den Campus grenzenden bewaldeten Hügel des Mühlviertels den Dialog des „natürlichen“ Landschaftsraumes mit der höchst künstlichen „Natur“, die Michael Lin den beiden Räumen hier oben eingeschrieben hat. Dann aber macht man sich auf den Weg, die hölzerne Rampe hinauf, auf die Stadt und die weite, vom Gebirge in der Ferne gesäumte Ebene zu. Das Stahlfachwerk, das die Plattform trägt und den Himmel rahmt, hält den Blick nicht auf. Im Gegenteil: Einer Startrampe für Ideen gleich verweist es auf eine seit Menschengedenken jeder Technik und jeder Erfindung eingeschriebene Sehnsucht: auf die Hoffnung, den Kosmos zu verstehen und so auf den Kanonenkugeln seiner Gesetze zu reiten.