Architektur, die sich selbst nicht wichtiger nimmt als nötig. Keine Sensation, dafür Qualität bis ins kleinste Detail. Die zweite Bauetappe des Bregenzer Festspielhauses ist abgeschlossen.

Architektur, die sich selbst nicht wichtiger nimmt als nötig. Keine Sensation, dafür Qualität bis ins kleinste Detail. Die zweite Bauetappe des Bregenzer Festspielhauses ist abgeschlossen.

Mit dem Abschluss der gedrängten, zehn Monate dauernden Bauzeit wurde für den Festspiel hauskomplex ein Konzept vollendet, das die Bregenzer Architekten Helmut Dietrich und Much Untertrifaller 1992 für ihr siegreiches Wettbewerbsprojekt entwickelt hatten. Eine erste Bauetappe, die mit dem spektakulären, hoch aufgestelzten Trägerbauwerk dringliche betriebliche Probleme löste und das Raumangebot mit einem großen, unspezifisch gehaltenen Saal erweiterte, dessen Name („Werkstattbühne“) seine Bedeutung untertreibt, wurde 1997 abgeschlossen. Sie ließ den Hauptbau, das von Wilhelm Braun 1976 bis 1979 errichtete Festspielhaus, noch weitgehend unangetastet. Dieser sparsam errichtete Bau aus der Zeit vor den internationalen Erfolgen Vorarlberger Architekturschaffens basierte auf dem Projekt eines noch in den 1950er-Jahren gewonnenen Wettbewerbs und war schon bald zu eng und auch in anderer Hinsicht überfordert, auch wenn der Große Saal akustisch nicht wirklich schlecht war. Teile des Rohbaus sollten jedenfalls erhalten werden, was hinsichtlich der Raumhöhen einige knifflige architektonische Probleme stellte.

Schwerpunkt der Aufgabe war daher nicht, einen großen Wurf zu inszenieren, sondern zahlreiche große und kleine Verbesserungen zu einem neuen Gesamtkonzept zu integrieren, was bei der Komplexität der Bauaufgabe und der kurzen Ausführungszeit jede Anerkennung einfordert, die den Projektleitern und langjährigen Mitarbeitern des Büros Dietrich | Untertrifaller, Susanne Gaudl und Heiner Walker, ebenso gebührt.

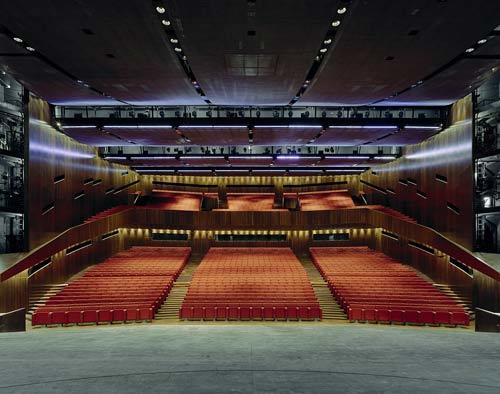

Kernstück war die Erneuerung des großen Saals mit dem Einbau eines Ranges zur Anhebung der Sitzplatzanzahl. Für die akustische Optimierung zeichnete der erfahrene Spezialist Karlheinz Müller aus München verantwortlich. Dabei galt es zu berücksichtigen, dass sowohl Opern als auch Sprechtheater und sogar Kongressveranstaltungen möglich sein müssen. Ein Parkettboden statt Teppich sowie die Vergrößerung des Hallraumes nach oben durch den Einbau eines zwar blick-, aber nicht schalldichten Metallgewebes an der Decke sind die sichtbaren Maßnahmen. Erneuert wurde aber auch die gesamte Bühnentechnik, und unter den Sitzplätzen wurden je einzelne Zuluftauslässe angeordnet. Die neuen, gepolsterten Sitze sind bequem und bieten auf allen Plätzen gute Sicht. Und in der Akustik gilt: Man hört, was man sieht. Vom Rang aus ist der übrige Zuschauerbereich nahezu weggeblendet, sodass der Bühnenausschnitt optisch näher rückt. Farblich dominiert das leuchtende Rot der Sitzpolster, das mit dem warmen Dunkelbraun der Robinie für Parkett und Seitenwände gut harmoniert. Die Furniere für die Wandpaneele stammen von verschiedenen Stämmen, sodass sich ein absichtsvoll lebendiges Bild ergibt.

Im ersten Obergeschoß, an der Rückseite des Saales verbinden sich die Teilbereiche des Foyers, deren Achsen sich in einem flachen X kreuzen. Vom Eingang her führt eine breite Treppe hinauf, im Luftraum darüber entsteht eine starke, drei Geschoße hohe Innenraumfigur, deren Kraft von einer Galerie im zweiten Obergeschoß aus gut nachvollziehbar ist. Signifikant ist das Prisma, das den neuen Haupteingang an der Ostseite zum Platz markiert und beschirmt. Es enthält den „Propter Homines“-Saal, Ort vielfältiger künftiger Veranstaltungen. Darauf antwortet im Westen das aus der ersten Bauetappe stammende Seefoyer, mit breiter Fensterwand und Ausblick auf die Wasserfläche. In der Gesamtkonzeption bildet dieser räumliche Diagonalbezug eine Antwort auf das aufgestelzte Trägerbauwerk. Gemeinsam wirken sie ordnend in der komplexen Konstellation von Seebühne, Bühnenturm, Werkstattbühne, Foyers und Eingangshalle.

Das vielgliedrige Foyer dient allen Veranstaltungsstätten. Da die Raumhöhe, im zentralen Bereich, vom Rohbaubestand vorgegeben, eher knapp ist, sind Boden, Decke und die Wand zur Seetribüne hell, nahezu weiß gehalten. Räumliche Spannung erzeugen die dunkle, polygonale Rückwand des Saals und die flache Rundung gegenüber, hinter der sich die Seetribüne befindet. An solcherart schwierigen Raumkonfigurationen erweist sich die architektonische Sensibilität der Entwerfer, ging es doch nicht um ein Kaschieren, sondern um ein intelligentes Neuinterpretieren bestehender Rohbauteile.

Nach Möglichkeit wurden Bezüge zum See geschaffen, um die attraktive Uferlage, wie etwa beim Seefoyer, einzubeziehen. Neu wurde zwei Geschoße über dem Foyer die Festspiellounge angeordnet, ein VIP-Bereich mit guter Sicht auf die Seebühne, dessen Fensterfronten sich unter die Decke hochziehen lassen, ohne dass Vertikalsprossen stehen bleiben. Von hier bietet sich nicht nur eine gute Übersicht auf Bühnenbild und Spielgeschehen, sondern auch auf den See. Darüber befindet sich die Regie für die Seebühne. Gemeinsam lassen die beiden zusätzlichen, Fassade bildenden Geschoße die Ansicht zum See höher werden, denn auch nach dieser Seite wollten die Architekten die Wirkung des Gebäudes verstärken.

Nicht geringe Probleme boten die Ostseite zum neu geschaffenen Platz und die Südseite, Letztere als Ankunftsseite, vom zeichenhaften Kopf des Trägerbauwerks überragt. Das mit sechseckigen Eternitplatten verkleidete, mit vielen stumpfen Winkeln kleinmaßstäblich aufgelöste Volumen des Wilhelm-Bauer-Baus vermochte mit der neuen Größenordnung nicht mitzuhalten. Daher wurde mit Erweiterungen nach beiden Richtungen Raum für Künstlergarderoben und Vorbereitungsräume hinter der Bühne geschaffen. Nach außen galt es jedoch, die Volumen zu ordnen und in proportional vertretbare Verhältnisse zu bringen. Der dreigeschoßige Diensttrakt in hellem Grau bildet nun einen kräftigen Sockel für den markanter gewordenen Bühnenturm, während die breit gelagerte, zwecks Wärmeschutz dunkel verglaste Eingangshalle eine klare Front zum neuen Platz bildet. Bei Dämmerung wird sie einladend von innen heraus leuchten. Die offene Untersicht der zur Rechten anschließenden Seebühne sorgt für zusätzliche Dynamik. So gelingt es, trotz „Umbaus“ ein integrales Gesamtbauwerk zu schaffen, das, an einem weiträumigen, von Autos befreiten Platz liegend, bereits tagsüber dem Aufenthalt dient. Es wurde ein urbaner Ort geschaffen, an dem die Skulptur von Gottfried Bechtold einen starken künstlerischen Akzent setzt. Und an der Kante der Tribüne vorbei fällt der Blick wieder auf den See.

Dietrich und Untertrifaller geht es bei ihren Bauwerken nicht um Sensationen. Sie suchen nach Angemessenheit, dem Verbessern des Bestehenden auch im eigenen Werk. Sich selber in den Bauten nicht übertrieben wichtig zu nehmen, das zeigen auch die auf den Kontext bezogene neue Halle F im Wiener Stadthallenkomplex oder die künftige Hochschulsportanlage der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich auf dem Campus Höggerberg, deren Bau diesen Herbst beginnt. Zugleich wird das räumlich kompositorische Licht nicht unter den Scheffel gestellt und der Qualitätsanspruch bis in die Details gewahrt. Architektur aus Vorarlberg eben.