Computergestützte Raumkonzeptionen, komplexe Spiralstrukturen, Ebenen, die ineinander übergehen: das neue Haus für Musik und Musiktheater in Graz von Ben van Berkel und Caroline Bos.

Computergestützte Raumkonzeptionen, komplexe Spiralstrukturen, Ebenen, die ineinander übergehen: das neue Haus für Musik und Musiktheater in Graz von Ben van Berkel und Caroline Bos.

Move“ nannten der holländische Architekt Ben van Berkel und seine Partnerin Caroline Bos eine programmatische Deklaration von 1999. „Beweg dich“ war mehrdeutig, forderte Bewegung in der Arbeitsweise der Architekten und zugleich im Erscheinungsbild der Architektur, meinte eine dem digitalen Zeitalter angemessene, computergestützte Entwurfsmethodik. Der Aufruf war eine Absage an herkömmliche Gebäudetypologien und starre Funktionsfestlegungen zugunsten einer dynamischen Raumkonzeption, in der Raum und Bewegung verknüpft werden sollten. Auf der Höhe der Zeit zu sein hieß, die Zeit als vierte Dimension zum Ausdruck zu bringen im Bewegungsfluss von Räumen und Ebenen, die ineinander übergehen und miteinander verschränkt sind.

Zu diesem Zeitpunkt hatten van Berkel & Bos, die sich fortan als Kürzel für United Network „UN Studio“ nannten, bereits einen gebauten Beleg ihres wortgewandt abgehoben formulierten Anspruchs an das zeitgenössische Bauen geliefert: Ihr Möbius-Haus, ein Wohnhaus in den Niederlanden, ist ein vielschichtig überlagertes Raumkontinuum, das aus der Form des in sich gedrehten, end- und richtungslosen Möbiusbands heraus entwickelt worden war.

Ein Jahr davor, 1998, war van Berkel der Gewinner des Wettbewerbs für ein neues Haus für Musik und Musiktheater der Kunstuniversität in Graz. Sein Entwurf war eine indirekte Antwort auf den damals aktuellen Richtungsstreit „Box versus Blob“, ein ideologisch geführter Diskurs, in dem die Box als das aus der euklidischen Geometrie abgeleitete Erbe der Moderne gegen den Blob, eine aus der Bewegung heraus entwickelte freie Form, gestellt wurde.

Spektakuläre Tragstruktur

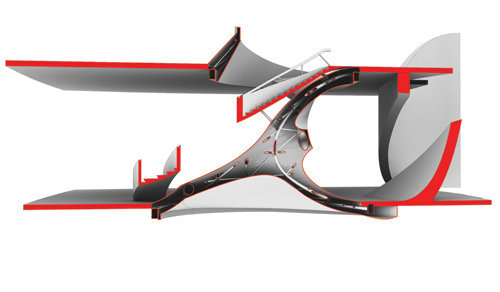

Kein Konflikt für den smarten Holländer, derseine eigens entwickelten EntwurfsstrategienDesignmodelle nennt. Er vereint beide Ideologien in seinem Modell „From Box to Blob and back again“, indem er eine lineare Spiralstruktur aus der Geometrie der Box herausin eine weiche Bewegung, den Blob, transformiert und sie zum Futteral für daraus abgespaltete kleine Spiralen macht, die, ihre Richtung ändernd (back again), zum komplexen internen räumlichen System werden. – Was kompliziert klingt, war auch so, denn die spiralförmige Struktur, die als Stahlkonstruktion tragende Funktion übernehmen sollte, erwies sich auch in der Form des überarbeiteten Entwurfs als nicht realisierbar.

Zehn Jahre nach dem Wettbewerb steht nun das Bauwerk, nach mehreren Metamorphosen. Im November 2008 hat die Bundesimmobiliengesellschaft den Solitär am Rand des Parks beim Stammsitz der Grazer Kunstuniversität an die Nutzer übergeben, die bis zur offiziellen Eröffnung im März des kommenden Jahres Teile der technischen Ausstattung und die Einrichtung implementieren. Für Berkel und Bos wäre die Veränderung des Entwurfs wohl mit der „Dynamik des Entwurfsmodells“ zu umschreiben. Tatsächlich wird in der aktuellen Kurzbeschreibung des fertiggestellten Hauses an der kontinuierlichen Spirallinie festgehalten, allerdings wird sie zur sich virtuell horizontal erstreckenden Spirale und zur Spiralorganisation, die in ihrer Weiterentwicklung das Foyer in seiner vertikalen Erschließung materialisiert.

Die ursprünglich geplante Stahltragkonstruktion wurde durch eine Tragstruktur aus Beton ersetzt, die im Inneren des Gebäudes, in den Foyers, höchst spektakulär in Erscheinung tritt. Die Box blieb erhalten. Sie fasst als orthogonaler Bauteil mit massiven, tragenden Wänden im Erdgeschoß die Tischlerwerkstätte, Proben- und Nebenräume und auf der mittleren Ebene den großen Theatersaal für 500 Personen mit Depot. Der Saal soll höchsten technischen Anforderungen genügen; er ist nicht nur vollflächig mit Hubpodesten ausgestattet, die variable Bühnen und Zuschauertribünen sein können, sondern ist angeblich schalltot, um den unterschiedlichen Bedingungen für Kammermusik, Oper oder Neue Musik zu genügen.

Die beiden Längswände des Saals sind über das Saalende hinaus gekurvt ins Foyer gezogen und verdrehen sich – ähnlich einer Bandschleife – in die Horizontale und weiter zu einem plastischen Element in komplexer räumlicher Geometrie, das Lasten abtragend fungiert. Dieser von seinen Erfindern „Twist“ genannte Kern aus betonierten, mehrfach räumlich gekrümmten Flächen bildet das rauminnere Auflager für die radial angeordneten Deckenträger des großen Foyers im ersten Obergeschoß und des darüber situierten Theaterproberaums. Seine äußerst aufwendige Herstellung erforderte eine speziell entwickelte Schalungstechnik und enorme Präzision in der Ausführung. Dieäußeren Deckenlasten an der Fassade jener Räume, die durchgehend verglast sind, werden nun ganz konventionell in eine regelmäßig unterteilte Reihe schräg gestellter Stahlstützen eingebracht. Den gewünschten Eindruck einer fließenden Hülle erzeugt ein Netzaus Metallgewebe, das rundum – vor Glas und Beton – über den thermischen Raumabschluss gespannt ist. Die gebauchte Form dieser zweiten Haut, vor allem ihre radialen Biegung in Bodennähe, ist deutlich als Reminiszenz an das ursprünglich gewollte Erscheinungsbild des Spiralkörpers zu sehen.

Durchlässiger Twist

Von räumlichen Verknüpfungen, die durcheine mäandrierende spiralförmige Organisation erzeugt werden sollten, ist außer in der vertikalen Durchlässigkeit des Twists nicht mehr viel zu sehen. Was man im realisierten Projekt des Mumuth ebenso vermisst, ist die dynamische Raumkonzeption entlang einer Bewegungsachse, wie sie vor allem den viel gepriesenen, räumlich-komplexen Bau des Mercedes-Benz-Museums in Stuttgart (2006)auszeichnet, in dem aus geschlossenen Räumen, offenen Ebenen und Schrägflächenspannungsreiche Raumsequenzen erzeugt wurden, die entlang von zwei sich kreuzenden Rampen inszeniert werden.

Box hin – Blob her, den Nutzer scheren Diskurse um Organisationsstrukturen und Erscheinungsformen, die der heutigen Welt und ihrem Tempo angemessen scheinen, ohnehin wenig. Die Initiatoren des Mumuth freuen sich nach jahrzehntelangem Einsatz für ein neues Haus darüber, dass es nun endlich Realität ist. Dass es keinen adäquaten Vorplatz und Eingang hat, wird ihnen vielleicht gar nicht auffallen. Die Frage nach der Angemessenheit des formalen Aufwands darfgestellt werden. Ob das neue Haus gute Arbeitsbedingungen bietet, die Saalakustik, derSchallschutz nach außen und innen funktionieren, wird man sehen. Selbst die digitale Avantgarde ist Konventionen ausgesetzt – nebst der Schwerkraft als Naturgesetz.