Hundert müsste man sein

Ein Industrierelikt - und was man daraus machen kann. Oder: Wie alt alt bleibt und trotzdem neu wird. Über „BEHF Architekten“ und ihren Umbau einer Maschinenhalle in Wien-Favoriten.

Ein Industrierelikt - und was man daraus machen kann. Oder: Wie alt alt bleibt und trotzdem neu wird. Über „BEHF Architekten“ und ihren Umbau einer Maschinenhalle in Wien-Favoriten.

Nicht eine lästige Obligation, viel mehr eine urbane Chance sind die sich in vielen europäischen Metropolen befindenden Spuren ehemaliger innerstädtischer Industriebauten. London etwa hat die neue Tate Modern der kongenialen Kombination aus Gegenwartsarchitektur (Herzog & de Meuron) und einer funktional-archaischen Industriesubstanz (einem ehemaligen Kraftwerk) zu verdanken. Gerade die von den Stadtvätern zeitweise vernachlässigten Außenbezirke beherbergen ein komplexes Inventar an gewerblicher Baumaterie, die auf neue Nutzungen wartet.

Dem internationalen Trend folgend war Wiens Paradeprojekt bisher das Recycling der Gasometer in Wien-Simmering. Im Nachbarbezirk, Wien-Favoriten, ging es diesbezüglich lange nicht wirklich dynamisch zu. Dabei war der zehnte Wiener Gemeindebezirk zu Blütezeiten so etwas wie die industrielle Keimzelle der Stadt. Zu erkennen sind die Spuren dieser Zeiten noch im Quartier um Quellenstraße, Siccardsburggasse und Buchengasse. Viel ist zwar nicht übrig geblieben, aber der erhaltene Industriekomplex der ehemaligen Fabrik „Hugo Reinhold Gläser“ lässt ahnen, dass es dort um die Jahrhundertwende ziemlich lebendig zugegangen sein muss.

Wer heute vor der Fabrikanlage in der Quellenstraße 149 steht und die Fassade hinaufblickt, fühlt sich in eine andere Zeit versetzt, aber nicht nur das: auch an einen anderen Ort, in ein Klein-Manchester in Wien. Man schrieb das Jahr 1889, Spätgründerzeit, als dieser Komplex gebaut wurde, mit Werkstatthallen, einer Schmiede, einem Kessel- und einem Maschinenhaus, einem Wohnhaus für den Fabrikanten sowie allen Nebengebäuden, ausgeführt in schönster Sichtziegelbauweise (der Hauptteil der Anlage in der Quellenstraße wird dem Architekten Oskar Laske senior zugeschrieben).

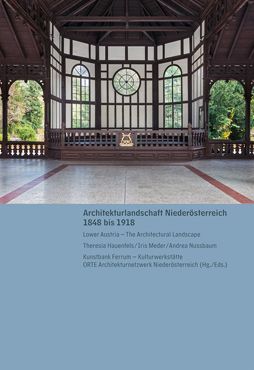

Knapp zwei Jahrzehnte später, 1906, fügte man in der Siccardsburggasse dem Ensemble einen Erweiterungsbau an, eine Maschinenhalle mit feingliedrigem Glasdach. Bauherr dieses Industrierelikts war der aus Triest stammende Maximilian Luzzatto, der die gesamte Anlage der „H. R. Gläser“ 1899 übernahm und sie als Maschinenfabrik bis zu seinem Tod in den 1930er-Jahren betrieb. Heute, fast genau ein Jahrhundert nach der Erbauung, kann ein neues Kapitel der Geschichte dieses Relikts geschrieben werden, denn mit der Adaptierung der Halle durch „BEHF Architekten“ wurde den alten Ziegelgemäuern vor allem eines, ein neues Leben eingehaucht.

Auch an einem kalten, düsteren Novembertag wirkt die Halle freundlich und hell, strahlt mit ihren Mauern und dem fragilen eisernen Dachstuhl bemerkenswerte Qualität aus. „100 Jahre ist hier nichts passiert“, erzählt Alexander Munninger, Bauherr und Geschäftsführer von „balloonart“, der diese Halle nicht nur als Büro, Produktionsstätte, Lager, sondern auch als Eventzentrum nutzen will. Viele der Nutzungskonzepte für den charmanten Raum, so auch die Idee des Umbaus in ein Designhotel, scheiterten an einer simplen Tatsache, nämlich den Heizkosten, denn diese quasi nur überdachte Freifläche lässt sich schwer auf Zimmertemperatur bringen. Was tun?

Die Bedingungen, die die Architekten vorfanden, waren nicht die leichtesten. Da die Halle unter Denkmalschutz steht, mussten alle Maßnahmen mit dem Bundesdenkmalamt abgesprochen werden. „Das Dach“, so Armin Ebner von BEHF, „dürfte es, statisch gesehen, gar nicht mehr geben.“ Die Galerie, die rund um die Halle läuft, bestand aus Brettern, das Fundament aus einem Lehmboden. Unter diesen Voraussetzungen ist es klar, dass Umbauten risikoreiche Herausforderungen sind. Als Architekt muss man auf das Archiv-Planmaterial zurückgreifen, aber ob man sich darauf verlassen darf? Noch dazu, wo die Anforderungen an das Programm einen Kraftakt an Umbauarbeiten vorsahen: So war nicht nur die Schaffung von Büro- und Produktionsflächen gefragt, sondern auch die Einrichtung eines unterirdischen Lagers, ohne das hätte der Umbau aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn gehabt.

Beim Umgang mit der vorhandenen Substanz berief sich BEHF auf das Rezept: „Alt bleibt alt. Alle neuen Bauteile sind als solche klar erkennbar.“ Kein Rekonstruieren, keine falsche Patina. Um die Stimmung der Industriekathedrale einzufangen, blieben, so weit möglich, alte Nutzungsspuren und Farbschichten erhalten. Die großen Sprossenfenster wurden, soweit vorhanden, belassen, in den Büros in der Galerie wurden innen neue Fenster den alten vorgesetzt. Auch beim noch vorhandenen Lastenkran entschied man sich für seine Erhaltung, er wurde nur nach Sicherheitsvorschrift wieder auf den Stand der Zeit gebracht.

Um einen klimatisierbaren Raum für die Büros zu schaffen, entschied sich BEHF für ein Raum-im-Raum-Konzept. Die alte, offene Galerie wurde mit Stahlbetonfertigteilen geschlossen, um so einen klimatisch getrennten eigenständigen Baukörper zu schaffen, nicht einen, der sich völlig von der alten Halle abgrenzt, sondern einen, der in ständigem Sichtbezug zu ihr steht. Wie schon zuvor sollte der direkte Blickkontakt zur Halle von den Büros in der Galerie aus möglich sein. Nur ist es heute nicht mehr der Fabrikant, der über seine Arbeiter wacht, der Kontakt dient eher dem Austausch und der Gleichstellung. „Flache Hierarchien“ ist das Schlagwort, mit dem BEHF bisher alle ihre Büros eingerichtet hat. Auch die einzelnen Abteilungen in der Bürogalerie sind daher nur durch flexible Glaswände voneinander getrennt. Gut ein Drittel der Bürogalerie wird derzeit nicht genutzt. Von Leerstand kann aber keine Rede sein, schon wird in Kooperation mit der Universität Wien an einem Konzept für Veranstaltungen gearbeitet.

Immer wieder sind es jedoch die Details, die eine Umrüstung dieser Art entscheidend beeinflussen, etwa wenn die Eisenträger nicht umbaut, sondern nur mit Brandschutzfarbe gestrichen werden, wenn alles getan wird, um das filigrane Dach zu erhalten, wenn man die Qualität der alten Mauern erkennt. Ein Relikt des industriellen Zeitalters: aus einer vergessenen Vergangenheit auf dem Weg in eine aufregende Zukunft.

Spectrum, Sa., 2005.11.19

verknüpfte Bauwerke

Balloonart Halle