2023

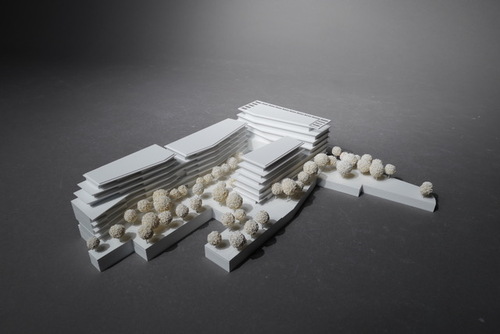

Büro- und Wohnhausanlage Sonnensteinstraße Linz

Das Preisgericht setzte sich aus Andreas Kleboth, Albert Wimmer, Nerma Linsberger und Martin Kneidinger zusammen.

2023

Das Preisgericht setzte sich aus Andreas Kleboth, Albert Wimmer, Nerma Linsberger und Martin Kneidinger zusammen.

Zu unseren Projekten im Büro zählten in den vergangenen Jahren mehrere Planungen von Kleingartenwohnhäusern. Die Beschäftigung mit Häusern dieser Kleinheit...

Zu unseren Projekten im Büro zählten in den vergangenen Jahren mehrere Planungen von Kleingartenwohnhäusern. Die Beschäftigung mit Häusern dieser Kleinheit...

Zu unseren Projekten im Büro zählten in den vergangenen Jahren mehrere Planungen von Kleingartenwohnhäusern. Die Beschäftigung mit Häusern dieser Kleinheit besitzt für uns einen großen Reiz, da die hier entwickelten räumlichen Lösungen für uns durchaus auch im größeren Maßstab anwendbar sind. In folgenden vier Abschnitten wird die grundsätzliche Problematik des Kleingartens und des Bauens in dieser eher architekturresistenten Enklave näher betrachtet.

Die BewohnerInnen

Die AuftraggeberInnen sind zumeist keine Gärtner mit grünem Daumen, sondern junge Familien mit Kleinkindern, auf der Suche nach ihrem Einfamilienhaustraum. Sie sind dabei durchwegs architekturfreundlich eingestellt, über das Internet aufgeklärt, durch Häuslbauermessen gebrieft und, von Freunden und Bekannten mit guten Tipps reichlich versorgt, auf der Suche nach einem Architekten, welcher pünktlich, günstig und ausdauernd für sie tätig ist. Da sich die meisten BauherrInnen schon lang mit der Thematik des Wohnens im Eigenheim beschäftigen, haben sie bereits ihre genauen räumlichen Mindesterfordernisse eruiert.

Ein Zimmer für jedes Kind mindestens 12 m², ein Zimmer für die Eltern nicht unter 20 m², ein Schrankraum, ein Bad, noch ein Bad, eine große Wohnküche, ein Abstellraum, ein zusätzliches WC, ein Arbeits-Fernseh-Gästezimmer, der Keller vollwertig und so groß wie möglich.

Damit liegt man dann verlässlich über der zulässigen Gebäudegröße.

Selbstverständlich soll das Haus bestens wärmegedämmt, die Fenster dreifach verglast, kontrolliert belüftet oder sogar ein Passivhaus sein. Die Materialien müssen höchst ökologisch sein und ressourcenschonend eingesetzt werden, da man ja über den Zustand der Umwelt Bescheid weiß. Was man nicht so genau weiß, ist, wo die zwei Autos abgestellt werden sollen.

Auf jeden Fall zu klein für die Fülle an Wünschen ist dafür das Budget, es orientiert sich oft am günstigsten Fertigteilhaus. Die Sonderwünsche, wie zum Beispiel eine Sauna, eine Werkstatt, ein Büro, ein Heimkino, ein Fitnessraum etc. sind da noch nicht berücksichtigt. Hier beginnt die Arbeit an den Wünschen, Notwendigkeiten und Zwängen, bis ein realistisches Raumprogramm vorhanden ist.

Am meisten bedauert wird, dass kein Autoabstellplatz auf dem Grundstück möglich ist, schließlich braucht man zwei Autos, um das Traumhaus verkehrstechnisch zu erreichen, und die Nachbarautos verstellen bereits vor Baubeginn die raren Parkflächen. Der Traum vom Haus im Grünen zeigt sich nach Schuleintritt der Kinder erstmals von seiner strapaziösen Seite, da diese zur Schule gebracht und abgeholt werden müssen. Da auch alle sonstigen Tätigkeiten und Veranstaltungen der Taxidienste der Eltern bedürfen, schrumpft der Freizeitwert erheblich. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist bei Kleingartengebieten nicht die erste Priorität. Auch Spontanbesuche von Freunden können am versperrten Zugangstor zum Paradies scheitern.

Das Grundstück / der Kleingarten

In seiner ursprünglichen Form war der Kleingarten als Selbstversorgergarten gedacht, diese Aufgabe ist mit der neuen Nutzung und den Wohnvorstellungen der BauherrInnen nicht mehr kompatibel. Der Kleingarten wird in erster Linie als günstiges Bauland betrachtet. Da man keine Zeit für einen aufwendigen Nutzgarten erübrigen kann, wird der Garten von den Neo-KleingärtnerInnen als private Erholungsfläche und Schaugarten angelegt. Um den Vereinsregeln zu entsprechen, wird der verpflichtende Obstbaum angepflanzt. Der Kleingarten stellt für viele Wiener Familien allerdings die gerade noch finanzierbare Variante des Häuschens im Grünen dar, da die Parzellen in Pacht, manchmal auch im Eigentum von der Gemeinde Wien vergeben werden.

Bereits das Auffinden des Grundstückes stellt die Ortskenntnisse mitunter auf eine harte Probe und oft erhebliche Anforderungen an den fahrbaren Untersatz, wenn der Kleingarten in Wienerwaldnähe liegt. Falls die Straße komplett fehlt und nur ein schmales Weglein zur Parzelle führt, sollte sogar der abgebrühteste Architekt umkehren.

Die Aussicht und Lage sind allerdings oft reizvoll, ein romantischer Garten, oft noch mit Obst- und Gemüsegarten vom Vorbesitzer. Die eingezäunte Parzelle vermittelt den trügerischen Eindruck von klaren Grundgrenzen, nur steht der Zaun oft nicht auf der eigenen Parzelle.

Wird der Kleingarten von den Eltern oder Großeltern übergeben, ist das der günstige Fall, andernfalls ist eine langwierige Suche mit erheblichen Ablösen die Regel. Selten sind die Kleingärten im Eigentum erhältlich. Das Standardgrundstück liegt in einem Kleingartenverein und ist ein Pachtgrund der Gemeinde Wien. Die Statuten dieses Vereines sind einzuhalten und ergänzen die sonstigen Bestimmungen und Regeln für ein Kleingartenhaus. Der Vereinsobmann muss dem Bauprojekt schriftlich zustimmen.

Das Grundstück ist im Regelfall bebaut und der Bestand muss erst entfernt werden. Die vorhandene Infrastruktur ist spärlich, es fehlen nahezu immer ein wintertauglicher Wasseranschluss, ein öffentlicher Kanalanschluss und ein Gasanschluss in näherer Umgebung. Der Stromanschluss ist meistens als Freileitung vorhanden. Generell ist die bestehende Infrastruktur nicht für die jetzt einsetzende flächendeckende ganzjährige Bewohnbarkeit ausgelegt.

Die grundsätzlichen Probleme des Einfamilienhauses treten hier noch schärfer zutage. Die Infrastruktur im Kleingarten ist nicht für die neuen „verkleinerten Einfamilienhäuser“ mit allem erdenklichen Wohnkomfort ausgelegt.

Die Verkehrserschließung ist wie die Parkplatzsituation ungelöst. Der Verkauf von unzähligen Miniparzellen führt zu einem stadtplanerischen Dilemma, da sich viele dieser Kleingärten in zentraler Lage befinden und diese Flächen für die Stadtentwicklung nicht mehr verfügbar sind, sondern einer vernünftigen Entwicklung vielmehr im Weg stehen. Die großen zusammenhängenden Kleingärten sind öffentlich kaum zugänglich, jeder Besucher wird mit Argusaugen beobachtet und als Erholungsgebiet dienen sie nur noch den AnrainerInnen.

Die Planung

Die Kleinheit als Begriff zieht sich als roter Faden durch die Planung eines Kleingartenwohnhauses. Die Parzellen sind sehr klein, um trotzdem eine möglichst große zusammenhängende Gartenfläche mit geschützten Freiräumen zu erhalten, sind Gebäudesituierung und Gebäudeform wesentliche Kriterien.

Die grundsätzliche Herausforderung für uns besteht immer darin, trotz der geringen Grundflächen eine großzügige räumliche Wirkung zu erzeugen und jedenfalls enge räumliche Situationen zu vermeiden.

Da die Gebäude aufgrund der Vorgaben hinsichtlich Kubatur, Grundfläche und Gebäudehöhe begrenzt sind, ist es unserer Ansicht nach wichtig, objekthaft zu denken und nicht den Irrtum zu begehen, ein verkleinertes Einfamilienhaus zu planen. Ein bildhauerischer, skulpturaler Umgang mit dem zulässigen Gebäudevolumen führt eher zu neuen Ansätzen, als ein vergleichsweise funktionaler Zugang.

Aufgrund der geringen Gebäudeabmessungen treten nämlich übliche Ausführungen bei Fenstern, Türen, Dachdeckungen, Geländern, Entwässerungen wesentlich stärker und überproportioniert in Erscheinung. Die Wünsche der BewohnerInnen müssen oft in transformierter Form umgesetzt werden, so war beim Haus Z der Wunsch eines Erkers für das Bad aufgrund der Kubaturbeschränkung nicht umsetzbar, ein schräges Glasdach erfüllt aber genauso den Wunsch nach Licht und Aussicht.

Um räumliche Großzügigkeit zu erzeugen, sollte man das Denken in Geschossen vermeiden und vielmehr das Gesamtvolumen als Raumgenerator heranziehen. So soll beispielsweise ein räumlicher Bezug vom Keller bis ins Obergeschoss angestrebt werden, einerseits, um Blickachsen zu erzeugen, andererseits, um höhere Räume zu generieren und die Belichtung zu verbessern. Gänge als reine Verkehrsfläche, insbesondere innenliegende unbelichtete Flächen, werden vermieden, vielmehr können Erschließungen als Arbeitsplatz, Spielflur, Raumerweiterung genutzt werden. Wesentlich ist ein direkter fließender Gartenbezug.

Die Materialwahl ist ebenfalls eine entscheidende Frage hinsichtlich der erzielbaren Nutzfläche. Hier ist der Holzbau gegenüber dem Massivbau eindeutig im Vorteil. Verglasungen als Raumabschluss erzeugen nicht nur einen besseren Gartenbezug, sondern ergeben auch mehr Nutzfläche.

Die Materialität der Fassade ist aufgrund der Gebäudegröße ebenfalls eine genau zu planende Komponente, unsererseits wird immer die Reduktion im Sinne des Objektgedankens angestrebt.

Das Bauen

Hier stößt man, insbesondere beim Rohbau, schnell an die Grenzen des Möglichen. Der seitens der BauherrInnen unverzichtbare Keller ist oft kaum vernünftig realisierbar, die Zufahrten sind zu eng oder zu wenig tragfähig. Die Bauabwicklung wird aufgrund fehlender Lagerfläche für Baumaterialien und Fahrzeuge eine logistische Herausforderung. Die An- und Ablieferung ist kaum ökonomisch sinnvoll zu bewerkstelligen. Die Arbeitszeiten sind oftmals durch die Vereinsregeln beschränkt, da dürfen während der Hauptsaison der Kleingartennutzung keine lärmerzeugenden Baumaßnahmen getätigt werden.

In letzter Zeit hat es sich als zunehmend schwierig erwiesen, verlässliche und fähige Firmen für derartige Bauaufgaben zu finden. Einige Holzbauunternehmen haben sich allerdings spezialisiert und übernehmen bereits den Großteil der Rohbaugewerke ab Keller als Generalunternehmer. Das ist unserer Ansicht nach die sinnvollste Art für die Umsetzung anspruchsvoller Planungen, da damit noch am ehesten Qualität und Terminplan einzuhalten sind.

Abschließend kann gesagt werden, dass wir der Bauaufgabe sehr zwiespältig gegenüberstehen, einerseits ist es eine sehr reizvolle Aufgabe – gerade aufgrund der sehr einschränkenden Vorgaben –, eine räumlich vielfältige und für die BauherrInnen optimale Lösung zu finden, andererseits wird durch die Bebauung und die Übereignungen der Kleingartengebiete die Möglichkeit vergeben, die Flächen sinnvoll in die Stadtentwicklung einzubeziehen.

Hintergrund, Mo., 2012.07.30

2023

Das Preisgericht setzte sich aus Andreas Kleboth, Albert Wimmer, Nerma Linsberger und Martin Kneidinger zusammen.

Zu unseren Projekten im Büro zählten in den vergangenen Jahren mehrere Planungen von Kleingartenwohnhäusern. Die Beschäftigung mit Häusern dieser Kleinheit...

Zu unseren Projekten im Büro zählten in den vergangenen Jahren mehrere Planungen von Kleingartenwohnhäusern. Die Beschäftigung mit Häusern dieser Kleinheit...

Zu unseren Projekten im Büro zählten in den vergangenen Jahren mehrere Planungen von Kleingartenwohnhäusern. Die Beschäftigung mit Häusern dieser Kleinheit besitzt für uns einen großen Reiz, da die hier entwickelten räumlichen Lösungen für uns durchaus auch im größeren Maßstab anwendbar sind. In folgenden vier Abschnitten wird die grundsätzliche Problematik des Kleingartens und des Bauens in dieser eher architekturresistenten Enklave näher betrachtet.

Die BewohnerInnen

Die AuftraggeberInnen sind zumeist keine Gärtner mit grünem Daumen, sondern junge Familien mit Kleinkindern, auf der Suche nach ihrem Einfamilienhaustraum. Sie sind dabei durchwegs architekturfreundlich eingestellt, über das Internet aufgeklärt, durch Häuslbauermessen gebrieft und, von Freunden und Bekannten mit guten Tipps reichlich versorgt, auf der Suche nach einem Architekten, welcher pünktlich, günstig und ausdauernd für sie tätig ist. Da sich die meisten BauherrInnen schon lang mit der Thematik des Wohnens im Eigenheim beschäftigen, haben sie bereits ihre genauen räumlichen Mindesterfordernisse eruiert.

Ein Zimmer für jedes Kind mindestens 12 m², ein Zimmer für die Eltern nicht unter 20 m², ein Schrankraum, ein Bad, noch ein Bad, eine große Wohnküche, ein Abstellraum, ein zusätzliches WC, ein Arbeits-Fernseh-Gästezimmer, der Keller vollwertig und so groß wie möglich.

Damit liegt man dann verlässlich über der zulässigen Gebäudegröße.

Selbstverständlich soll das Haus bestens wärmegedämmt, die Fenster dreifach verglast, kontrolliert belüftet oder sogar ein Passivhaus sein. Die Materialien müssen höchst ökologisch sein und ressourcenschonend eingesetzt werden, da man ja über den Zustand der Umwelt Bescheid weiß. Was man nicht so genau weiß, ist, wo die zwei Autos abgestellt werden sollen.

Auf jeden Fall zu klein für die Fülle an Wünschen ist dafür das Budget, es orientiert sich oft am günstigsten Fertigteilhaus. Die Sonderwünsche, wie zum Beispiel eine Sauna, eine Werkstatt, ein Büro, ein Heimkino, ein Fitnessraum etc. sind da noch nicht berücksichtigt. Hier beginnt die Arbeit an den Wünschen, Notwendigkeiten und Zwängen, bis ein realistisches Raumprogramm vorhanden ist.

Am meisten bedauert wird, dass kein Autoabstellplatz auf dem Grundstück möglich ist, schließlich braucht man zwei Autos, um das Traumhaus verkehrstechnisch zu erreichen, und die Nachbarautos verstellen bereits vor Baubeginn die raren Parkflächen. Der Traum vom Haus im Grünen zeigt sich nach Schuleintritt der Kinder erstmals von seiner strapaziösen Seite, da diese zur Schule gebracht und abgeholt werden müssen. Da auch alle sonstigen Tätigkeiten und Veranstaltungen der Taxidienste der Eltern bedürfen, schrumpft der Freizeitwert erheblich. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist bei Kleingartengebieten nicht die erste Priorität. Auch Spontanbesuche von Freunden können am versperrten Zugangstor zum Paradies scheitern.

Das Grundstück / der Kleingarten

In seiner ursprünglichen Form war der Kleingarten als Selbstversorgergarten gedacht, diese Aufgabe ist mit der neuen Nutzung und den Wohnvorstellungen der BauherrInnen nicht mehr kompatibel. Der Kleingarten wird in erster Linie als günstiges Bauland betrachtet. Da man keine Zeit für einen aufwendigen Nutzgarten erübrigen kann, wird der Garten von den Neo-KleingärtnerInnen als private Erholungsfläche und Schaugarten angelegt. Um den Vereinsregeln zu entsprechen, wird der verpflichtende Obstbaum angepflanzt. Der Kleingarten stellt für viele Wiener Familien allerdings die gerade noch finanzierbare Variante des Häuschens im Grünen dar, da die Parzellen in Pacht, manchmal auch im Eigentum von der Gemeinde Wien vergeben werden.

Bereits das Auffinden des Grundstückes stellt die Ortskenntnisse mitunter auf eine harte Probe und oft erhebliche Anforderungen an den fahrbaren Untersatz, wenn der Kleingarten in Wienerwaldnähe liegt. Falls die Straße komplett fehlt und nur ein schmales Weglein zur Parzelle führt, sollte sogar der abgebrühteste Architekt umkehren.

Die Aussicht und Lage sind allerdings oft reizvoll, ein romantischer Garten, oft noch mit Obst- und Gemüsegarten vom Vorbesitzer. Die eingezäunte Parzelle vermittelt den trügerischen Eindruck von klaren Grundgrenzen, nur steht der Zaun oft nicht auf der eigenen Parzelle.

Wird der Kleingarten von den Eltern oder Großeltern übergeben, ist das der günstige Fall, andernfalls ist eine langwierige Suche mit erheblichen Ablösen die Regel. Selten sind die Kleingärten im Eigentum erhältlich. Das Standardgrundstück liegt in einem Kleingartenverein und ist ein Pachtgrund der Gemeinde Wien. Die Statuten dieses Vereines sind einzuhalten und ergänzen die sonstigen Bestimmungen und Regeln für ein Kleingartenhaus. Der Vereinsobmann muss dem Bauprojekt schriftlich zustimmen.

Das Grundstück ist im Regelfall bebaut und der Bestand muss erst entfernt werden. Die vorhandene Infrastruktur ist spärlich, es fehlen nahezu immer ein wintertauglicher Wasseranschluss, ein öffentlicher Kanalanschluss und ein Gasanschluss in näherer Umgebung. Der Stromanschluss ist meistens als Freileitung vorhanden. Generell ist die bestehende Infrastruktur nicht für die jetzt einsetzende flächendeckende ganzjährige Bewohnbarkeit ausgelegt.

Die grundsätzlichen Probleme des Einfamilienhauses treten hier noch schärfer zutage. Die Infrastruktur im Kleingarten ist nicht für die neuen „verkleinerten Einfamilienhäuser“ mit allem erdenklichen Wohnkomfort ausgelegt.

Die Verkehrserschließung ist wie die Parkplatzsituation ungelöst. Der Verkauf von unzähligen Miniparzellen führt zu einem stadtplanerischen Dilemma, da sich viele dieser Kleingärten in zentraler Lage befinden und diese Flächen für die Stadtentwicklung nicht mehr verfügbar sind, sondern einer vernünftigen Entwicklung vielmehr im Weg stehen. Die großen zusammenhängenden Kleingärten sind öffentlich kaum zugänglich, jeder Besucher wird mit Argusaugen beobachtet und als Erholungsgebiet dienen sie nur noch den AnrainerInnen.

Die Planung

Die Kleinheit als Begriff zieht sich als roter Faden durch die Planung eines Kleingartenwohnhauses. Die Parzellen sind sehr klein, um trotzdem eine möglichst große zusammenhängende Gartenfläche mit geschützten Freiräumen zu erhalten, sind Gebäudesituierung und Gebäudeform wesentliche Kriterien.

Die grundsätzliche Herausforderung für uns besteht immer darin, trotz der geringen Grundflächen eine großzügige räumliche Wirkung zu erzeugen und jedenfalls enge räumliche Situationen zu vermeiden.

Da die Gebäude aufgrund der Vorgaben hinsichtlich Kubatur, Grundfläche und Gebäudehöhe begrenzt sind, ist es unserer Ansicht nach wichtig, objekthaft zu denken und nicht den Irrtum zu begehen, ein verkleinertes Einfamilienhaus zu planen. Ein bildhauerischer, skulpturaler Umgang mit dem zulässigen Gebäudevolumen führt eher zu neuen Ansätzen, als ein vergleichsweise funktionaler Zugang.

Aufgrund der geringen Gebäudeabmessungen treten nämlich übliche Ausführungen bei Fenstern, Türen, Dachdeckungen, Geländern, Entwässerungen wesentlich stärker und überproportioniert in Erscheinung. Die Wünsche der BewohnerInnen müssen oft in transformierter Form umgesetzt werden, so war beim Haus Z der Wunsch eines Erkers für das Bad aufgrund der Kubaturbeschränkung nicht umsetzbar, ein schräges Glasdach erfüllt aber genauso den Wunsch nach Licht und Aussicht.

Um räumliche Großzügigkeit zu erzeugen, sollte man das Denken in Geschossen vermeiden und vielmehr das Gesamtvolumen als Raumgenerator heranziehen. So soll beispielsweise ein räumlicher Bezug vom Keller bis ins Obergeschoss angestrebt werden, einerseits, um Blickachsen zu erzeugen, andererseits, um höhere Räume zu generieren und die Belichtung zu verbessern. Gänge als reine Verkehrsfläche, insbesondere innenliegende unbelichtete Flächen, werden vermieden, vielmehr können Erschließungen als Arbeitsplatz, Spielflur, Raumerweiterung genutzt werden. Wesentlich ist ein direkter fließender Gartenbezug.

Die Materialwahl ist ebenfalls eine entscheidende Frage hinsichtlich der erzielbaren Nutzfläche. Hier ist der Holzbau gegenüber dem Massivbau eindeutig im Vorteil. Verglasungen als Raumabschluss erzeugen nicht nur einen besseren Gartenbezug, sondern ergeben auch mehr Nutzfläche.

Die Materialität der Fassade ist aufgrund der Gebäudegröße ebenfalls eine genau zu planende Komponente, unsererseits wird immer die Reduktion im Sinne des Objektgedankens angestrebt.

Das Bauen

Hier stößt man, insbesondere beim Rohbau, schnell an die Grenzen des Möglichen. Der seitens der BauherrInnen unverzichtbare Keller ist oft kaum vernünftig realisierbar, die Zufahrten sind zu eng oder zu wenig tragfähig. Die Bauabwicklung wird aufgrund fehlender Lagerfläche für Baumaterialien und Fahrzeuge eine logistische Herausforderung. Die An- und Ablieferung ist kaum ökonomisch sinnvoll zu bewerkstelligen. Die Arbeitszeiten sind oftmals durch die Vereinsregeln beschränkt, da dürfen während der Hauptsaison der Kleingartennutzung keine lärmerzeugenden Baumaßnahmen getätigt werden.

In letzter Zeit hat es sich als zunehmend schwierig erwiesen, verlässliche und fähige Firmen für derartige Bauaufgaben zu finden. Einige Holzbauunternehmen haben sich allerdings spezialisiert und übernehmen bereits den Großteil der Rohbaugewerke ab Keller als Generalunternehmer. Das ist unserer Ansicht nach die sinnvollste Art für die Umsetzung anspruchsvoller Planungen, da damit noch am ehesten Qualität und Terminplan einzuhalten sind.

Abschließend kann gesagt werden, dass wir der Bauaufgabe sehr zwiespältig gegenüberstehen, einerseits ist es eine sehr reizvolle Aufgabe – gerade aufgrund der sehr einschränkenden Vorgaben –, eine räumlich vielfältige und für die BauherrInnen optimale Lösung zu finden, andererseits wird durch die Bebauung und die Übereignungen der Kleingartengebiete die Möglichkeit vergeben, die Flächen sinnvoll in die Stadtentwicklung einzubeziehen.

Hintergrund, Mo., 2012.07.30

2000 Gründung thalerthaler architekten durch Ursina Thaler-Brunner und Norbert Thaler in Wien

Seit 2009 thalerthaler architekten ztkg.

Seit 2018 THALERTHALER ARCHITEKTEN ZTGMBH

a+u 2008:10 No 457 „Wine and Architecture“

architektur.aktuell 5.1997 Bau- und Möbeltischlerei, Breitenbach

architektur.aktuell 1-2.2001 Erweiterung Haus H, Tirol

architektur.aktuell 4.2003 Patiohaus Wien

architektur.aktuell 5.2006 Haus Z, Haus SF Wien

architektur.aktuell September 2016 // Wohnhaus Autofabrikstraße Wien

db 2/98 „Funktion wird Form“ Bau- und Möbeltischlerei in Breitenbach

db Detailbuch 1999 Bau- und Möbeltischlerei in Breitenbach

Die Presse 29.10. 2005 „Willkommen zurück in der Stadt“ wienwood, Iris Meder

Die Presse/bauart 26./27. 4.2008 „so gar nicht von gestern“ Erweiterung Haus R Astrid Müllner

Der Standard 23/24.11.2002 „Bescheidenheit ist eine Zier...“ Patiohaus Wien, Franziska Leeb

Der Standard 22.10.2005„Die Bauten schlagen aus“ wienwood Wojciech Czaja

Der Standard 11/12.03.2006 „ Im spitzen Winkel über Ottakring“ Haus Z Wien, Isabella Marboe

Der Standard 21./22.10.2006 „Schmal is Beautiful“ Haus SF Wien, Isabella Marboe

Der Standard 26./27.01.2008 „In der Mitte die Sonne“ Haus KD Wien, Isabella Marboe

Hintergrund 53 Herr und Frau Schreber, Juni 2012, „Small is Beautiful“ Der Kleingarten - eine Bauaufgabe für ArchitektInnen

morgen 5/17 // „Ums Eck wohnen“ Wohnhäuser in Langenzersdorf // Isabella Marboe

Neue Zürcher Zeitung 2.10.1998 „Funktion wird Form“

News Nr. 8 23.02.2006 „Die Erben des Wiener Minimalisten Adolf Loos“ Patiohaus Wien, Martina Mara

Profil Nr 21 23.5.2005 „Design im Kleinformat“ Patiohaus , Anne Isopp

Wiener Zeitung/Weinherbst 10/2009 Weingut Ploder-Rosenberg, St-Peter a.O.

Wohnen 09/10 2006 „Generation Zukunft“

„Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architecture“ Virginia McLeod, Laurence King Publishing LTD, 2010

„Gebaut: 2005-2010“ Ausstellungskatalog MA 19, 2010

„TraumHäuser unter 200.000 Euro“ Christian Tröster, Callwey Verlag 2010

„Best of Austria Architektur 2006-07“ AzW, Residenz Verlag 2010

„Best of Austria Architektur 2008-09“ AzW, Residenz Verlag 2010

„Smart Home Extensions“ Carles Broto, Linksbooks 2009

„Cantine“ Veronica Pirazzini, Motta Architettura 2008

„Concrete Design“ daab 2008

„Architektur Wien-700 Bauten“ August Sarnitz, Springer Wien New York 2008

„Atriumhäuser Hofhäuser“ Hans Weidinger, DVA 2007

„Compact Houses“ Christina del Valle, Pageone 2005

„Wein Architektur-Vom Keller zum Kult“ AzW, Hatje Cantz 2005

„Die besten Einfamilienhäuser u. 150 m²“ A.Lederer, B.Hintze, Callwey Verlag 2004

„Bauen in Tirol seit 1980“ Otto Kapfinger ,AuT, Verlag Anton Pustet 2002

Weinarchitektur „Vom Keller zum Kult“ 22.09.05-06.02.06 AzW Wien (Ausstellung)

Weinarchitektur im Film „Wie der Wein wohnt – Winzer als Bauhern“ ORF 2005

Gebaut: 2005 – 2010, MA 19, Wien 2010 (Ausstellung)

Small is Beautiful, Vortrag im Rahmen der Ausstellung „Hands on Urbanism 1850-2012“ Azw 2012

1991 Österreichischer Stahlbaupreis

2000 Auszeichnung für hervorragende Unternehmensarchitektur, Bau- und Möbeltischlerei JHT Breitenbach

2004 Häuser Award 2004, Anerkennung Patiohaus Wien

2005 Wienwood Holzbaupreis Wien, Patiohaus Wien

2006 Gebaut: 2006, „Schorsch“ Auszeichnung der MA 19 Erweiterung Haus R, Wien

2008 GerambRose Baukultur Steiermark, Weingut Ploder Rosenberg, St.Peter a.O.

2009 Holzbaupreis Kärnten Anerkennung „Export“ Erweiterung Haus R, Wien

2009 Niederösterreichischer Baupreis Q4, Anerkennung EFH SS, Wolkersdorf

2017 Gebaut: 2016, „Schorsch“ Auszeichnung der MA 19 Wohnhäuser Stammersdorferstraße 253 und 257, Wien

2017 Internorm Architekturwettbewerb 2017 Hauptpreis Kategorie „Objektbau“ für Wohnhaus Stammersdorferstraße 257, Wien

In nextroom dokumentiert:

Holzbaupreis Kärnten 2009, Anerkennung, Zubau Einfamilienhaus 1120

Geramb Dankzeichen 2008, Auszeichnung, Weingut Ploder-Rosenberg

wienwood 05, Preisträger, Patiohaus

1995-2018 Beteiligung an in- und ausländischen Wettbewerben

1995 Wettbwerb Gemeindeamt / Veranstaltungshalle Breitenbach, 1.Preis

2016 Wohnhaus Linke Wienzeile Wien, 2.Platz

2017 Städtebaulicher Wettbewerb Hrachowina Liegenschaften Wien, 2.Platz

2017 Vereins-, Park- u. Wohnhaus Saalfelden, 3.Platz

2017 Umsetzung Masterplan Stadtkern Gänserndorf, 1.Platz

2018 Wohnbau Klosterberg Neulengbach, 1.Platz

2018 Bauträgerwettbewerb Herchenhahngasse Wien 21, 1.Platz

2018 Studierenden Wohnheim Campus Altes Landgut Wien, 1.Platz