Technik und Natur

Zum 70. Geburtstag des italienischen Architekten und Städteplaners Renzo Piano

Zum 70. Geburtstag des italienischen Architekten und Städteplaners Renzo Piano

Alles begann mit dem Centre Pompidou. Dort erprobten zwischen 1971 und 1977 zwei junge Rebellen, Renzo Piano und Richard Rogers, eine neue Architektursprache, deren Vokabular gleichermassen auf den Konstruktionen von Richard Buckminster Fuller und Jean Prouvé wie auf der Idee der «wandernden» Bauten von Archigram basierte. Mit ihrer neuartigen, Offenheit signalisierenden Kulturmaschine, die wie eine Ölplattform im Pariser Häusermeer zu schwimmen scheint, interpretierten Piano und Rogers den Musentempel neu und wagten darüber hinaus einen provokativen Dialog mit der gebauten Umgebung. Geleitet vom Bemühen, die Stadt sichtbar zu machen, fand Piano danach in einem «Nachbarschafts-Workshop» im süditalienischen Otranto, den er 1979 im Auftrag der Unesco betreute, zu neuen, bis heute wirksamen Strategien der Auseinandersetzung mit dem urbanistischen und sozialen Kontext der Stadt an sich. Die Erfahrungen von Otranto sollten bald darauf auch die demokratisch strukturierte Arbeitsweise in den «Building Workshop» genannten Büros bestimmen, die Piano in Paris und Genua eröffnete.

Im genialen Frühwerk des Centre Pompidou, das längst zu einer baukünstlerischen Ikone des 20. Jahrhunderts und zu einem Wahrzeichen der Seinestadt geworden ist, manifestierte sich nicht nur Pianos Glaube an die Erneuerung der traditionellen europäischen Stadt. Es begründete auch seine Faszination für die Museumsarchitektur, von der Meisterwerke wie die 1986 in Houston, Texas, eröffnete Menil Collection oder das elf Jahre später eingeweihte Beyeler-Museum in Riehen bei Basel zeugen. Zu Recht im Schatten dieser Glanzlichter steht das im Geist der Land-Art konzipierte Klee-Museum in Bern, das – obwohl mit Respekt vor der Landschaft gestaltet – den Charme eines Hangars am Highway verströmt. Ähnlich wie die Wallfahrtskirche im apulischen San Giovanni Rotondo oder der jüngst in Manhattan vollendete New York Times Tower beweist es, dass auch Piano gelegentlich etwas missglückt, wenngleich stets auf hohem Niveau.

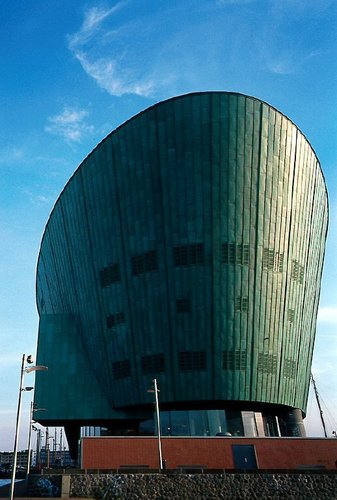

Abgesehen von diesen Schwachpunkten kann die nunmehr vierzig Jahre währende Bilderbuchkarriere des heute vor siebzig Jahren, am 14. September 1937, in Genua geborenen Renzo Piano mit einer Vielzahl immer wieder anders geformter Akzente aufwarten: vom subtil transformierten Lingotto in Turin über die Neubauten am Potsdamer Platz in Berlin bis hin zum Kongresszentrum der Cité internationale in Lyon und von den riesigen Hallenkonstruktionen des vor Osaka im Meer schwimmenden Kansai-Flughafens über den gläsernen Hermès-Flagship-Store in Tokio bis hin zu dem zwischen 1991 und 1998 verwirklichten Tjibaou-Kulturzentrum in Nouméa auf Neukaledonien. Diese langgestreckte, von zehn hüttenartigen Pavillons gekrönte Anlage, in welcher Hightech und Ökologie in einer üppigen Natur zusammenfinden, wirkte weiter auf den blütenförmigen Aurora-Palace-Turm in Sydney, der seit dem Jahr 2000 als schönstes Hochhaus Australiens gilt und einmal mehr beweist, dass sich Piano auch für modische Megastrukturen begeistern kann. Erinnert sei hier an das zeppelinförmige Shoppingcenter in Bercy, die elegante Schalenform des Fussballstadions in Bari, die drei käferartigen Konzerthallen des Parco della Musica in Rom oder das an ein sinkendes Schiff gemahnende Wissenschaftsmuseum in Amsterdam.

Ebenso wichtig wie diese Solitäre sind Piano, der 1998 für seine technische Erfindungsgabe, seine prozessuale Entwurfspraxis, seine experimentelle Arbeitsweise und für seine Absage an den Persönlichkeitskult mit dem Pritzker-Preis geehrt wurde, stets auch die architektonischen Zwiegespräche mit der gebauten Stadt. Nachdem er zwischen 1985 und 2001 den alten Hafen seiner Heimatstadt Genua mit Plätzen, Kongress- und Einkaufsmöglichkeiten, einem phantastischen Aussichtskran und einem containerartigen Aquarium in einen neuen Treffpunkt verwandelt hatte, musste er vor zwei Jahren das Scheitern eines noch viel umfassenderen Erneuerungsprojekts für die vernachlässigten Uferzonen der ligurischen Metropole als wohl grösste berufliche Enttäuschung hinnehmen. Dafür kann er nun seinen Traum vom Umbau obsolet gewordener Industriegebiete zu Zentren des Informationszeitalters auf dem Falck-Areal im Mailänder Vorort Sesto San Giovanni und auf dem Gelände der ehemaligen Michelin-Fabrik in Trento weiterspinnen.

An beiden Orten will Piano – ausgehend von einem sensiblen Weiterbauen im Bestand – möglichst vielschichtige Quartiere realisieren. Denn neben der Ästhetik prägen vor allem Ökologie und soziale Verträglichkeit Pianos heutiges Schaffen. Auch wenn den neusten Bauten und Projekten das Revolutionäre der frühen Arbeiten abgeht und junge Architekten sich für diese kaum mehr interessieren, sind sie doch stets wieder für Überraschungen gut, wie der neuklassizistische Erweiterungsbau der Morgan Library in New York oder die aggressive «Glasscherbe» des im Bau befindlichen London Bridge Tower zeigen. Noch immer sprüht der sich gerne bescheiden gebende Meister vor Energie, arbeitet er doch nicht nur in London und New York an bedeutenden Projekten, sondern auch in San Francisco, Los Angeles, Oslo, Rom, Neapel – und in Ronchamp, wo er unweit von Le Corbusiers Wallfahrtskapelle seinem Œuvre mit einem Nonnenkloster einen spirituellen Touch verleihen wird.