n zwölf Jahren ist aus dem abgeschotteten SBB-Areal neben dem Hauptbahnhof ein lebendiger Stadtteil geworden. Was funktioniert, was ist schiefgelaufen? Rundgänge mit zwei «Vätern» der Europaallee vermitteln neue Einblicke und Einsichten.

Die Europaallee sei kalt und abweisend, protzig und gesichtslos, ein «menschenfeindliches Baumonster». All dies konnte man in den letzten Jahren über den neuen Stadtteil zwischen Hauptbahnhof und Lagerstrasse, zwischen Sihlpost und Langstrasse hören und lesen. Wer die riesige Überbauung zum ersten Mal bei der Einfahrt mit dem Zug vom Gleisfeld her sieht, fühlt sich bestätigt: Wie ein Empfangskomitee stehen die Blöcke aus Glas und Metall in Reih und Glied stramm und degradieren das elegante Zentralstellwerk von Max Vogt zum Bauwerk für die Modelleisenbahn.

Die Zürcher «Asphaltkrankheit»

Ein ganz anderes Bild zeigt sich im Innern der Europaallee, etwa beim Europaplatz neben der Sihlpost. Es hat geregnet den ganzen Tag, just auf die Apéro-Zeit hin drückt aber die Sonne durch – und sofort werden die Plätze der zahlreichen Boulevardrestaurants in Beschlag genommen. Es wird gekichert, gelacht, laut debattiert. Die Kritik, dass die Europaallee zu wenig belebt sei, ist spätestens nach dem Entfernen der letzten Baugerüste verstummt.

Wir treffen uns vor Ort mit Kees Christiaanse, dem renommierten Stadtplaner und ehemaligen ETH-Professor. Er hat mit seinem weltweit tätigen Büro nicht nur die Europaallee entworfen, sondern beispielsweise auch die Hafen-City in Hamburg. 2003 hat er sich mit seinem städtebaulichen Entwurf gegen die Konkurrenten durchgesetzt. Dabei hat er keine fertige Bebauung vorgegeben, sondern Baufelder definiert und Regeln aufgestellt, wie darauf gebaut werden soll.

Als Städtebauer kann man die Entwicklung seines «Kindes» nicht in jeder Phase überwachen. Das gilt auch für Kees Christiaanse, obwohl er in allen Jurys für die Projekte der einzelnen Baufelder sass und mitdiskutieren konnte. Er sei eigentlich ganz zufrieden, wie die Europaallee herausgekommen sei, sagt der Mann hinter dem Masterplan – mit einer entscheidenden Ausnahme allerdings: Er finde es völlig falsch, dass fast der ganze Boden asphaltiert worden sei. Das sei «diese Asphaltkrankheit in Zürich», der Drang, alles versiegeln zu wollen. Er hätte sich einen Natursteinbelag und deutlich mehr Grün gewünscht.

Andreas Steiger, der als Projektleiter der SBB die ganze Entwicklung begleitet hat, kann eine Erklärung liefern: Als im Jahr 2006 der Wettbewerb für den Aussenraum stattfand, sei Hitzeminderung noch kein Thema gewesen. Das Siegerteam von Rotzler Krebs Partner (heute Krebs und Herde) wollte den Passanten viel Raum lassen und beschränkte die Begrünung auf eine Reihe Ginkgo-Bäume auf beiden Seiten der zentralen Achse. Heute würde man sicher mehr Kiesflächen schaffen, sagt Steiger. Ob sich die vielen Leute mit Rollköfferchen allerdings darüber freuen könnten, sei eine andere Frage.

Altes Holz für Insekten

Wahrscheinlich würde man heute auch mehr Grün einplanen, zum Beispiel mit je einer zweiten Baumreihe. Die Betreiber des Restaurants Parlour gleich beim Aufgang von der Passage Sihlquai her haben nun selber für Abhilfe gesorgt und zwischen die Tische Töpfe mit Palmen gestellt – was allerdings auch ein wenig deplatziert wirkt. An zwei Stellen haben die SBB übrigens schon nachgebessert: Die versiegelte Fläche wurde aufgebrochen und mit einigen zusätzlichen Bäumchen bepflanzt.

Andreas Steiger führt uns auf zwei Dächer im neuen Stadtteil; bis 54 Meter hoch ragen die Gebäude in den Zürcher Himmel. Man hat von da oben einen ganz prächtigen Blick auf den See und die Glarner Alpen, aber man staunt auch, wie unordentlich es da und dort aussieht. Die verfaulende Holzbeige ist allerdings nicht von der Bauphase her übrig geblieben; sie ist absichtlich auf dem einen Dach deponiert worden, um Insekten aller Art einen Unterschlupf zu bieten.

Auch an die Mauersegler hat man gedacht. Sie haben auf einem Dach eigene Nischen bekommen, in denen sie ihre Nester bauen können – alles geprüft und abgenommen von den Spezialisten der Vogelwarte Sempach. Sogar Bienenstöcke gibt es hier oben. Man lernt also: Auf den Dächern der Europaallee räumt man der Ökologie mehr Raum ein als zu ebener Erde.

Die Europaallee ist nun definitiv vollendet; als eines der letzten Elemente kam der Negrellisteg übers Gleisfeld hinzu, der nicht nur von Freunden der Eisenbahn, sondern auch für private Gelage während des Sonnenuntergangs gern genutzt wird. Die Brücke sei ein ganz wichtiges Element des Projekts, sagt Kees Christiaanse. Er selber trauert allerdings noch immer ein wenig dem ursprünglichen Projekt nach, das eine Betonröhre mit speziellen Öffnungen und Rampen für Velofahrerinnen und Velofahrer vorsah.

Zum Abschluss der Arbeiten ist ein Buch zur Europaallee erschienen, herausgegeben vom Publizisten und Generalsekretär des Bunds Schweizer Architekten (BSA) Caspar Schärer, zusammen mit den SBB. Sämtliche Bauten sind darin mit Bildern und Plänen dokumentiert, darüber hinaus gibt es Gespräche mit Mieterinnen und Mietern und einen fundierten historischen Abriss des «Hochparterre»-Redaktors Werner Huber, von dem auch das Standardwerk zur Geschichte des Zürcher Hauptbahnhofs stammt.

Eine unendliche Vorgeschichte

Man wird erinnert daran, wie weit die Geschichte um eine markante Erweiterung des Zürcher Bahnhofs zurückreicht. 1970 fand der Wettbewerb für einen völlig neuen Hauptbahnhof statt, der vom Zürcher Architekten Max Ziegler gewonnen wurde; mit einem Entwurf, der auf einem sechseckigen Raster beruhte und zwei Hochhäuser vorsah. Umgesetzt wurden die Pläne (glücklicherweise) nie. In den siebziger Jahren drehte der Wind, viele überrissene Projekte der sechziger Jahre wurden still entsorgt, so auch jenes für den neuen Bahnhof.

Die Halle des Hauptbahnhofs wurde als schützenswert eingestuft, die Entwicklung nun nach draussen über die Gleisfelder verlagert. Ende der siebziger Jahre schuf ein Team um den Architekten Ralph Baenziger die Gleisüberbauung HB Südwest, die später in Eurogate umgetauft wurde und in den folgenden Jahren immer wieder überarbeitet werden musste. 2001 kam es zum abrupten und spektakulären Ende: Die UBS als wichtigste Investorin zog sich zurück, und auch die SBB gaben dem Projekt keine Chance mehr. Immerhin wollten sie Hand bieten zu einer Art «Eurolight», wie sie es in einer Medienmitteilung damals nannten; eine Bebauung nicht mehr über, sondern neben den Gleisen.

Zwei Jahre später begann die Geschichte der Europaallee, zuerst noch unter dem Namen Stadtraum HB. Und gleich am Anfang gab es eine grössere Kommunikationspanne: SBB und Stadt hatten ausgewählte Vertreter von Politik und Wirtschaft über die Pläne orientiert und ihnen auf einem Modell die maximal vorgesehene Ausnützung demonstriert. Das fotografierte ein Teilnehmer und steckte das Bild der Presse. Ein Aufschrei ging durchs Quartier, von einem «baulichen Koloss», von «Eurogate 2» war die Rede. Die Kritik hielt an, dennoch wurde der Gestaltungsplan im September 2006 in der Volksabstimmung mit einer Ja-Mehrheit von 65,5 Prozent deutlich angenommen. Im Juni 2009 wurden die Bauarbeiten mit dem ersten Spatenstich offiziell lanciert.

Die Architekturwettbewerbe für die einzelnen Baufelder wurden von Stars der Branche dominiert; Max Dudler, David Chipperfield, Wiel Arets oder Gigon/Guyer haben das Gesicht der Europaallee im Detail geprägt. Dass möglichst grosse Diversität entstehen sollte, hatte man sich am Anfang gedacht. Dann aber entwickelte sich so etwas wie eine übergeordnete Farbpalette, der sich alle Architekturteams unterordneten. Und es entstand jene typische Bebauungsform mit einem Sockel und zwei darauf aufgesetzten Türmen, die sich gleich auf drei Baufeldern durchsetzte.

Steinerner Hof mit steinerner Kunst

Wenn man vorn an der Europaallee auf einer Bank sitzt, sieht man von der nahen Pädagogischen Hochschule nichts. Angeschrieben ist lediglich die Ladenpassage mit dem grossen Outdoor-Geschäft, die sich unter den Schulräumen befindet. Wer zur PH gelangen will, muss einige Treppen hochsteigen und befindet sich dann in einem abgeschotteten Schulhof. Hätte man das nicht ein wenig offener gestalten können? Und vielleicht hätte es im kahlen, mit Natursteinen belegten Innenhof der UBS nicht auch noch ein Kunstwerk aus geschichteten Steinplatten gebraucht.

Auf dem Perron des Gleises 3 kann man bis zum Zentralstellwerk weiterlaufen – für Kees Christiaanse ein hervorragend gelungener Übergang vom Gleisfeld zu den Gebäuden. Andernorts wäre eine so offene Verbindung kaum möglich; die Bahngesellschaften verlangten fast überall Abschrankungen und Lärmschutzwände. Beim Stellwerk gelangen wir zum Herz der Europaallee, dem Gustav-Gull-Platz. Kinder spielen am Teich, der sich hier über eine grosse Fläche erstreckt, die Eltern sitzen an Tischchen direkt am Ufer oder auf den zahlreichen Holzbänken, die ein Ausruhen ohne Konsumationszwang erlauben.

Von diesem grosszügigen Platz aus sieht man auch sehr gut, wie die Planung begonnen hat. Christiaanse hat die Quartierstrassen in den neuen Stadtteil hinein verlängert – in diesem Fall die Kanonengasse. Optisch gelingt so eine Anbindung an die bestehenden Strukturen, auch wenn diese baulich natürlich ganz anders daherkommen. Entlang der Lagerstrasse geht es nun zur Kulturecke des neuen Stadtteils, zum «Kosmos» mit Kinos, Buchhandlungs-Café sowie weiteren Treffpunkten und Begegnungsorten. Es war ein geschickter Schachzug der SBB, die Kulturszene in dieser Form in die Europaallee einzubinden.

Damit ein neuer Stadtteil zu leben beginnt, braucht es einen guten Mix von Mieterinnen und Mietern. In der Europaallee gibt es heute um die 8000 Arbeitsplätze, 400 Wohnungen, 170 Hotelbetten. 4800 Studentinnen und Studenten gehen hier zur Schule. In den Erdgeschossen gibt es praktisch überall Läden und Restaurants. Zuerst hätten die SBB nur den Geschäftsmietern entlang der Lagerstrasse bei der Anfangsmiete entgegenkommen wollen, damit sich auch einzigartige Läden würden ansiedeln und halten können, sagt Andreas Steiger. Das Prinzip sei dann aber aufs ganze Gebiet ausgeweitet worden.

«Ein Städtebauer braucht eine dicke Haut»

Bei den Mietern der Büroräume dominiert neben den Banken das Tech-Unternehmen Google. Früher hätten sich solche Firmen auf der grünen Wiese angesiedelt, nun kämen sie mitten in die Stadt an einen Ort, den man mit dem öffentlichen Verkehr bestens erreiche. Das sei doch ein sehr positives Signal, findet Kees Christiaanse. Kritik gab es von Anfang an wegen der hohen Wohnungspreise; vor allem, als die SBB in einem Haus Wohnungen an die Meistbietenden vergaben.

Andreas Steiger weiss um das Problem: Das sei aber schlicht nicht zu kommunizieren gewesen. Von Anfang an sei klar gewesen, dass es eine zweite Angebotsrunde gebe. Man habe ja als SBB die Wohnungen auch nicht unter Wert verkaufen wollen. Nicht geklappt hat es mit der exklusiven Altersresidenz Gustav; die Firma ist zwar noch am Haus angeschrieben, aber längst ausgezogen. Die Räume werden jetzt als normale Wohnungen vermietet. Gemeinnützige Wohnungen gibt es in der Europaallee nicht. Die SBB haben aber ein Stück Land auf der andern Seite des Gleisfelds abgegeben, auf dem die Genossenschaft Kalkbreite ihr Projekt Zollhaus realisiert hat.

Wie sind Christiaanse und Steiger eigentlich mit der steten Kritik an ihrem «Kind» umgegangen? Die Crux sei ja immer gewesen, dass ein Projekt kritisiert worden sei, das noch gar nicht fertig gewesen sei, sagt Steiger. Christiaanse findet ganz grundsätzlich: «Ein Städtebauer braucht eine dicke Haut.» Und ganz viel Geduld, fügt er an. Manch einer erlebe die Realisierung der Pläne, die er einst entworfen habe, wohl gar nicht mehr. Bei der Hafen-City in Hamburg zum Beispiel baue man nun schon 21 Jahre, und sie sei immer noch nicht fertig.

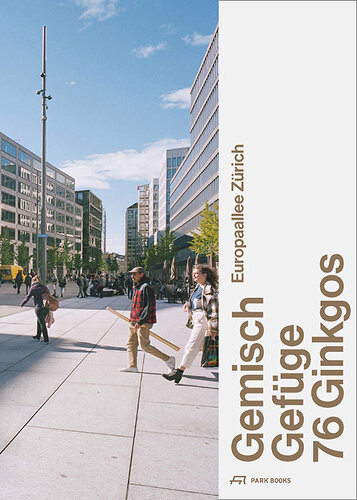

Caspar Schärer und SBB (Hrsg.): Europaallee Zürich. Gemisch, Gefüge, 76 Ginkgos. Park Books, Zürich 2021. 256 S., Fr. 49.–.

Neue Zürcher Zeitung, Mi., 2021.06.02