Editorial

[Zwillingsheft 175: AMO – Projektionen] („http://www.nextroom.at/publication_text.php?publication_id=993&cat_id=2“)

Die Ausgabe beschäftigt sich mit den großen Architekturprojekten der letzten Jahre. Diese haben Alexander D’Hooghe dazu verführt, von einem „monumental turn“ zu sprechen, was sich jedoch präziser als „public turn“ beschreiben läßt. Denn diese Projekte zeichnen sich allesamt dadurch aus, daß sie das Öffentliche in die Architektur zurückführen und die sie umgebende Stadt neu organisieren. Der öffentliche Charakter dieser Projekte ist jedoch nicht Selbstzweck. Vielmehr erwächst er aus der Überlagerung von zwei Strategien: der Weiterentwicklung des modernen Programms – unter diesem Gesichtspunkt sind sie die klassischen Beispiele einer projektiven Architektur, die den Plan als sozialen Kondensator ernst nimmt – und der „Einverleibung“ avancierter und historischer Kulturtechniken in die Gebäude. Der zweideutige Begriff der „Einverleibung“ macht das Spannungsfeld deutlich, in dem sich diese Architekturen stets bewegen: zwischen dem der Stadt „gestohlenen Raum“ (Baldauf ) und der „public form“ (D’Hooghe).

Neben Alexander D’Hooghes Überlegungen zu diesem Thema beschäftigt sich Sylvia Lavin mit der Atmosphäre der Bibliothek in Seattle und Sylvain Malfroy vergleicht den Aspekt der Immersion bei Koolhaas und Le Corbusier. Ole W. Fischer zeigt dagegen in seinem Text die Verbindungen dieser Tendenzen mit der aktuellen Diskussion um Post-Criticality und leitet damit auch über zu den vielfältigen Rollenwechseln jenseits der Architektur bei AMO. Neben den realisierten Projekten möchten wir mit den neueren Entwürfen wie dem Kongreßzentrum CCC in Cordoba, dem vertikalen Campus in Tokio und dem Charles and Dee Wyly Theater in Dallas Ausblicke auf eine Weiterentwicklung dieser Ansätze und Thesen geben.

Um viele dieser Themen wird es auch im Gespräch mit Rem Koolhaas gehen, dessen erster Teil in diesem Heft sich vor allem mit dem Thema Kohärenz beschäftigt und das im Heft 175 über AMO fortgesetzt wird.

Inhalt

Inhalt 174 [ Zwillingsheft 175 (http://www.nextroom.at/publication_text.php?publication_id=993&cat_id=3)]

Kritik

04 Nicht alles ist politisch | Angelika Fitz

05 FAQ IGMAde | Stephan Trüby

Zeitung

07 Beijing Rules | Torsten Seidel

08 Kein Ort Nirgends - Peenemünde | Thomas Knauf

10 Design by Light, Zur Eröffnung des Lichtforums in Dornbirn

Design

12 Ein Essentialist - Maarten van Severen | Mathias Remmele

13 Petraneid | Sylvia Lavin

Baufokus

14 Zoom: Casa da Música

OMA

18 Editorial

19 Pro-jekte und Pro-jektionen, Teil 1 | Rem Koolhaas im Gespräch mit archplus

22 Souterrain, Den Haag

26 Kongreßzentrum CCC, Cordoba

32 Design by Mood | Sylvia Lavin

34 Seattle Public Library

48 Charles and Dee Wyly Theater, Dallas

52 Casa da Música, Porto

68 Der Blick auf die Stadt | Sylvain Malfroy

72 Niederländische Botschaft, Berlin

82 Vertikaler Campus, Tokio

86 Monumental Turn | Alexander D'Hooghe

90 CCTV Headquarter, Peking

92 Critical, Post-Critical, Projective? | Ole W. Fischer

98 Partner und Credits

Der Blick auf die Stadt

Das Panorama, Le Corbusier und die Niederländische Botschaft in Berlin

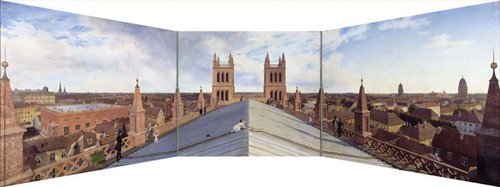

Das Prinzip des Panoramas

Das Panorama verkörpert einen Widerspruch in sich: Es hebt die Grenzen zwischen Innen- und Außenraum mit illusionistischen Mitteln scheinbar auf. Doch wurde im 19. Jahrhundert immer wieder die Unvollkommenheit der illusionistischen Wirkung bemängelt, so als ob sich die Aufhebung des Gegensatzes von Innen und Außen in der Tat erreichen ließe. Die Vorschläge zur „Verbesserung“ des Panoramas, die seinerzeit von den Patentämtern urheberrechtlich geschützt wurden, bilden eine beinahe endlose Liste (1). Im ausgehenden 19. Jahrhundert gehörte das Panorama als ungelöstes Problem noch immer in den Bereich des Utopischen. Jedem, der die Realisierbarkeit utopischer Wünsche beweisen wollte, bot es sich mithin als Herausforderung sowie als Kriterium der eigenen Fähigkeiten an.

Die paradoxe Topologie des Panoramas

Der Illusionismus im Panorama besteht darin, durch technische Verfahren den Blick derart zu manipulieren, daß auf der Ebene der Vorstellungskraft die Utopie einer Aufhebung der Gegensätze erreicht wird. Kurzum, den spezifischen Reiz des Panoramas beschreiben zu wollen, führt uns dazu, gleicherweise wünschenswerte, aber gegensätzliche Vergnügungen aufzuzählen, die – wie kraft eines Zaubers – sich nicht mehr gegenseitig ausschließen:

• das Vergnügen, zugleich in der Stadt und in der Natur zu sein

• das Vergnügen des Reisens, ohne sich von der Stelle bewegen zu müssen

• das Vergnügen des Verweilens des Augenblicks (oder des Gegenwärtigseins der Vergangenheit), während die Zeit läuft

• das Vergnügen überrascht zu werden, obgleich man den Zufall unter Kontrolle hat

• das Vergnügen, einen exklusiven Überblick von einem hohen Punkt aus zu genießen, ohne die Unannehmlichkeiten des Aufstiegs auf sich nehmen zu müssen

• das Vergnügen, im Zentrum zu sein und gleichwohl die fernen Horizonte genießen zu können

• das Vergnügen, sich ohne Einbuße an Freiheit geschützt zu fühlen.

Das Panorama zeichnet sich aus durch ein massives Gehäuse und die damit gegebene Konnotation von Sicherheit, zielt aber gleichzeitig darauf ab, den Verlust der Empfindung des Außenraumes durch eine bessere Koordination der Simulationstechniken wettzumachen. Das Panorama verherrlicht den Glauben an den Fortschritt, indem es der Idee huldigt, die Schaffung eines künstlichen und gänzlich autarken Mikrokosmos – eines höheren Abbildes der wirklichen Welt – sei eine reale Möglichkeit oder zumindest ein wünschenswertes Ziel.

Als öffentliche Einrichtung bringt das Panorama gewisse Komfortqualitäten in die Stadt. Doch auch wenn es ein erstes topologisches System aufstellt, welches der ambivalenten Bindung des Stadtbewoh-ners an die räumlichen Werte Innen-Außen, Zentrum-Peripherie, Oben-Unten, Geschlossen--Offen Rechnung trägt, so bleibt das Panorama überdeterminiert durch den noch immer irreduktiblen Gegensatz Öffentlich/Privat: Die Freuden, die es gewährt, sind nur genießbar gegen bare Münze.

Das visuelle Feld des Hauses

Das Haus ist in doppelter Hinsicht ungeeignet, den illusionistischen Effekt des Panoramas erfüllen zu können. Einerseits aufgrund seiner Einrichtung und andererseits gerade wegen der Fenster, die das Künstliche der Darstellung in nicht wieder korrigierbarer Weise entlarven. Die reale Landschaft, die draußen sichtbar wird, widerspricht der Landschaft, die im Innern dargestellt ist. Doch dieser Widerspruch im Innern des Hauses zwischen dem dekorativen System der Einrichtung und den Fensteröffnungen konnte erst von da an als störend empfunden werden, als man von der bildlichen Darstellung einen Realitätseffekt erwartete, der dem durch den Ausblick aus dem Fenster bewirkten Eindruck gleichwertig oder gar überlegen sein sollte, und als man jede Möglichkeit verloren hatte, harmonische Entsprechungen herzustellen zwischen den ästhetischen Qualitäten des Innenraumes und jenen des die Wohnung umgebenden Außenraumes. Diese beiden Punkte führen uns dazu, die Veränderung der Wahrnehmungsgewohnheiten sowie das Problem der Verstädterung mit zu berücksichtigen in unserer Bestandsaufnahme der Zwänge, die das Entstehen des Panoramas innerhalb der Wohnung verhindert haben.

1. Der Erwartungshorizont von Betrachter und Bewohner:

Man muß sich davor hüten, die mit durchgehenden, bemalten Wandbespannungen ausgestatteten Landschaftszimmer rückblickend als Vorgänger des Panoramas zu betrachten – als Vorgänger, die aufgrund der noch nicht weit genug fortgeschrittenen Entwicklung der illusionistischen Techniken relativ unwirksam blieben. Im Gegenteil, ursprünglich waren jene Innenausstattungen in sich nicht widersprüchlich, da sie auf der Ebene des Symbols und nicht der Illusion decodiert wurden (2). Geht man von einer symbolischen Lektüre aus, so vermag der Gartenteppich ebenso wie die mit Girlanden und Grotesken gerahmte und mit ländlichen Motiven versehene Wandverkleidung den Charakter des Innenraumes tatsächlich zu verwandeln und seine Begrenztheit aufzuheben. Die Problematik einer rigorosen Kontrolle der Wahrnehmungsbedingungen und die Notwendigkeit, die „demystifizierenden“ Vergleichspunkte (die Fenster) auszuschalten, entsteht genau in dem Moment, als sich der Betrachter nicht mehr mit der symbolischen Wirkung des Dekors auf die Identität des Innenraumes zufrieden gibt, sondern wünscht, die Illusion zu genießen, ein anderer (zur Natur hin offener) Raum breche in den materiellen Rahmen der Architektur derart ein, daß deren ef-fektive Begrenzung nicht mehr wahrzunehmen ist. Die zunehmende Verschiebung des Geschmacks geht folglich einher mit einer derart ausschließlichen Aufwertung des Trompe--l’oeil, daß es nötig wird, ad hoc einen neuen Gebäudetyp zu konstruieren, um die notwendigen Bedingungen für eine optimale illusionistische Erfahrung zu schaffen.

2. Die Umgebung der Wohnung:

Wenn die Wohnung durch einen entweder als Hof oder als Garten gestalteten Zwischenraum vom öffentlichen Grund und den angrenzenden Besitzungen abgetrennt ist, wird es möglich, den ästhetischen Aspekt des Außenraumes der inneren Atmosphäre der Wohnung unterzuordnen. In diesem Fall ist das Fenster kein die Inneneinrichtung störendes Element, sondern im Gegenteil, es eröffnet zusätzliche Möglichkeiten zur Schaffung eines „Gesamtkunstwerks“.

Mit der Entstehung des Mietshauses und der Ausbreitung der Blockrandbebauung geht jener Zwischenraum, der die relative Autonomie des visuellen Feldes des Hauses gewährleistete, verloren oder aber erfährt einen Wandel in der Funktion. Die Wohnung steht nicht vollum-fänglich mit einer privaten Gartenfläche in Verbindung, wie das bei der Typologie des klassischen „Hotel particulier“ der Fall war. Die Baumreihen entlang der Hauptstraßen sind öffentliche Pflanzungen, auf die sich die Wohnungen nur ausnahmsweise beziehen. Zudem ist auch der Innenhof nicht wie eine Verlängerung der Wohnung zugänglich, etwa in der Weise eines Patios oder eines Atriums. Auf ihn hin sind vor allem die Diensträume ausgerichtet. Der Hof stellt eine Art entwertete Rückseite der Wohnung dar, während die Fassade alle Merkmale der Repräsentativität auf sich vereinigt. Der Balkon an der Fassade ist ein Prunkzeichen, und sein Gebrauch ist sehr strikten sozialen Anstandsregeln unterworfen. So schafft sich die bürgerliche Wohnung ihren Komfort durch eine Rückzugsbewegung, durch Introversion. In seinem Buch „Panorama oder Ansichten vom 19. Jahrhundert“ betitelt Dolf Sternberger gar das Kapitel, in dem er die private Sphäre der bürgerlichen Familie analysiert, mit „Das störende Fenster“ (3).

Die bürgerliche Wohnung ist mithin nicht so sehr ein Ort der Versöhnung von Gegensätzen, wie wir es für das Panorama festgestellt haben, sondern sie stellt ein räumliches Modell dar, bei dem die eben aufgezählten topologischen Gegensätze durch ein strenges Ordnungsgebot sorgfältig aufrechterhalten werden. Es steht zu den imaginären Bedürfnissen, die uns das Panorama enthüllt, in einem besonderen Kontrast: Dem Vergnügen, das ein über die städtische Landschaft dominierender Blick gewähren würde, kontrastiert die Ungehörigkeit, in den oberen Stockwerken der Häuser zu wohnen; dem Genuß, den der Ausblick auf einen mit natürlichen Konnotationen aufgeladenen Außenraum bieten würde, steht das Bedürfnis entgegen, die private Intimität aufrechtzuerhalten.

Le Corbusier und die Freude an der Rundumsicht

Seitdem nun die Lust am beherrschenden Blick zu einem allgemeinen Zivilisationswert geworden ist, müssen angemessene Aussichtspunkte vervielfältigt, muß diese Glücksquelle im Innern der Wohnung und der Räume gepflegt werden, in denen sich das tägliche Leben abspielt. In Le Corbusiers Entwürfen kommt dieser Paradigmenwechsel zum Tragen. Die „erregende Empfindung“ („sensation grisante“) soll die Büroarbeit beleben und Schwung bringen in das Leben in Innenräumen. Mit den Fortschritten der Technik und dem städtebaulichen Wissen ist es möglich geworden, die Voraussetzungen für ein visuelles, beherrschendes Erfassen der Welt beliebig zu reproduzieren. Damit zeichnet sich ein Programm ab: Die Demokratisierung des Glücks „oben“ zu sein und weit sehen zu können – zum größeren Wohl aller.

Le Corbusiers Versprechen, daß die „strahlende Stadt“ („ville radieuse“) ihren Bewohnern wirklich eine Aussicht auf unendliche Landschaften eröffnen wird, bricht mit einer ganzen Tradition (oder zumindest rivalisiert sie mit ihr) – mit der Tradition nämlich, die Überwindung der Grenzen des architektonischen Rahmens an das Kunsthandwerk und die darstellenden Künste zu delegieren. Eben sie beinhaltet für Le Corbusier einen unerfüllten Wunsch, in ihr sieht er das Symptom einer tiefen Frustration, die einer Lösung harrt. Schluß mit den Kompromissen! Genug des Scheins! „Aufgrund städtebaulicher Einrichtungen ist es mög-lich, die Natur mit in den Mietvertrag aufzunehmen“ (La Maison des Hommes, 1942, S. 69). Das Bündnis besteht nun nicht mehr zwischen Architektur und Kunsthandwerk, sondern auf einer neuen Ebene zwischen Architektur und Stadtplanung. Durch die geschickte Kombination von architektonischen Mitteln (Stützkonstruktion und Skelettbauweise, freie Fassade, Bandfenster und Vollverglasung, freier Grund und Terrassendach) und modernen städtebaulichen Prinzipien (Bauen in die Höhe, Auflockerung der Quartiere, Abschaffung der geschlossenen Straßenflucht, Entflechtung des Verkehrs, Vergrößerung der Grünflächen, Erweiterung des städtischen Gefüges usw.) ist es möglich geworden, die Landschaft unmittelbar zu gestalten und sie mit den eigenen Wünschen in Einklang zu bringen. Die Rundumsicht, die man sich bis anhin nur um den Preis von Tausenden von Notbehelfen vorstellen konnte, ist tatsächlich möglich geworden. Die Mittel, die den Traum Wirklichkeit werden lassen können, sind von entwaffnender Einfachheit. Warum noch warten?

Das Panorama erbringt den Beweis, daß es möglich ist, durch die kluge Verbin-dung einiger einfacher architektonischer Mittel auf den Realitätsgrad Einfluß zu nehmen, den ein Bild vermittelt. Im Panorama ist es möglich geworden, das fiktive Bild der Außenwelt bis zu einem bislang unerreichten Grad von Realitätstreue zu treiben. Doch das neue Experimentierfeld, das sich nun der Architektur anbietet, besteht darin, die Wahrnehmung der Umwelt schlechthin zu „ästhetisieren“, ohne diese durch eine bildliche Darstellung zu ersetzen. Wäre es nun möglich, anstatt den Realismus eines Bildes zu erhöhen (wie im Panorama), die aufeinander bezogenen Glieder zu vertauschen und folglich das Reale selbst zu derealisieren (indem man dem Blick all jene Aspekte vorenthält, die die Empfindung tangieren), und zwar soweit, bis es zum reinen Abbild einer mentalen Vorstellung wird? Übertragen in den Bereich der privaten Architektur ergeben die technischen Lösungen der Bildpräsentation, mittels derer das Panorama seine Wirkung erzeugt, die folgenden Äquivalenzen:

• Zum Zentrum des Panoramas gelangt man durch einen dunklen oder nur schwach (mit künstlichem Licht) beleuchteten Tunnel, der einen das Licht, die Öff-nung wirklich ersehnen läßt. Dieses typologische Element findet sich in Le Corbusiers „innerer Straße“ (,,rue intérieure”) wieder, die oft in völligem Gegensatz steht zu den Räumen, die sie verbindet.

• Zur Plattform, zum Belvédère im Zentrum des Panoramas führt eine Rampe. Diese Einrichtung bedingt eine Aufwertung einerseits des „erhöhten Punktes“ („point haut en face de l’espace“) (Dachterrasse, offene Galeriegeschosse in den Duplexwohneinheiten und der vertikalen Konstruktion – Wolkenkratzer –) sowie andererseits all jener Teile, die über die Senkrechte der Fassade hinausragen und die eine beherrschende und weitwinklige Aussicht freigeben.

• Das Sehfeld des Betrachters wird durch eine Abschirmvorrichtung begrenzt: Ein Baldachin verdeckt die Lichtquelle sowie den oberen Rand des Rundgemäldes; ein künstliches Gelände (Le Corbusiers „terrains artificiels“) verstellt den unteren Bildrand und gewährleistet den Übergang vom dreidimensionalen Raum zur zweidimensionalen Darstellung. So entsteht ein modifiziertes Verständnis der Mauer und des Fensters als „Loch in der Mauer“ („trou dans le mur“). Die Mauer kann dazu dienen, das Sehfeld einzuschränken; insofern erhöht sie den Bildwert der umgebenden Landschaft, die durch die Öffnungen hindurchscheint.

• Als zu der Abschirmvorrichtung gehöriges Element hält die Balustrade der Plattform den Betrachter diesseits der Distanzlimite und des entsprechenden Blickwinkels, jenseits derer die Wahrnehmungsbedingungen ihre illusionistische Mehrdeutigkeit verlieren würden. Bei Le Corbusier ist die Kontrolle der Zugangsdistanz zur Fassadenmauer ein Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit; er vermehrt die Hindernisse ebenso wie die Übergangspunkte. Stößt der Besucher des Panoramas bei dem Versuch, in seine Betrachtung auch die Unermeßlichkeit des Himmels oder das Detail des Vordergrundes miteinzubeziehen, auf unüberwindliche Hindernisse, so genießt er dagegen völlige Freiheit, sobald er seinen Blick entlang der Horizontlinie gleiten läßt. Das Panorama stimuliert mithin in besonderer Weise eine horizontale perzeptive Mobilität, und eben diese Ästhetik der Horizontalität scheint mir ein ausschlaggebender Faktor zu sein für die Erfindung des Bandfensters.

(Da unser Interesse der Wahrnehmung der realen Landschaft als Bild gilt, bleiben in dieser Aufzählung die spezifischen Maltechniken, die zur Realisierung panoramischer Bilder selbst entwickelt wurden, und der architektonische Mantel der Rotunde außer Betracht.)

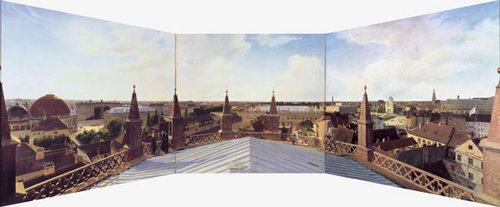

Vom Reißbrett zum Prototyp

Le Corbusier kennt das Funktionieren des Panoramas und seine die Phantasie stimulierende Kraft, und er unterläßt es nicht, sich dieses Wissens bei der Darstellung gerade seiner visionärsten Projekte zu bedienen, namentlich bei „Ville de 3 millions d’habitants“ (1922), „Plan Voisin de Paris“ (1925) und „Mundaneum“ (1928). In den Händen des Architekten ist das Panorama ein Instrument der Vorwegnahme: Die Öffentlichkeit ist aufgefordert, sich mit ihm von der Glaubwürdigkeit der architektonischen und städtebaulichen Entwürfe zu überzeugen. Le Corbusiers Panoramen sind der Ort, wo eine revolutionierte Welt erfahren wird. Doch Le Corbusier geht noch weiter. Er beabsichtigt sogar zu zeigen, daß die von ihm erkundeten Möglichkeiten nicht zu einer mehr oder weniger utopischen Zukunft gehören. Er verwirklicht Prototypen in natürlicher Größe, die Grundsteine für künftige Wohnverhältnisse – für die „strahlende Stadt“ – bilden sollen. In diesen Bauten soll seine Ästhetik der städtischen Landschaft trotz der Trägheit der traditionellen Stadt schon konkret wahrgenommen werden können. Das Bild des realen Panoramas wird verwandelt durch eine subtile Inszenierung, deren Modell sich weitgehend dem typologischen Dispositiv des Panoramas verdankt, so wie es die Kulissenmaler im 19. Jahrhundert entworfen hatten (4).

Raum schaffen für die freie Rundumsicht

Die Freistellung eines neuen Baukörpers innerhalb einer vorhandenen Blockrandbebauung bzw. geschlossenen Häuserzeile gilt meistens als Störung des gewachsenen städtebaulichen Zusammenhanges. Eine solche architektonische Objektfixierung ist in den achtziger Jahren für den Zerfall der Gestaltqualitäten des öffentlichen Raumes als gefaßte Hohlform verantwortlich gemacht worden. Wie steht es unter diesem Gesichtspunkt mit der von OMA errichteten Niederländischen Botschaft am Rolandufer in Berlin?

Die Freistellung des kubischen Hauptkörpers der Niederländischen Botschaft soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Anlage als Ganzes dem Typus des Hofhauses zuzurechnen ist. Der an der südöstlichen Ecke des Grundstückes liegende Hauptbau wird an zwei Seiten durch ein L-förmiges Sockelgeschoß umfaßt, das am westlichen und nördlichen Grundstücksrand mit einem schmalen, ebenfalls L-förmigen Diensttrakt überbaut ist. Mehrere Galeriebrücken verbinden den Hauptbau und den Nebentrakt im Luftraum über der Auffahrt zum hofseitig angeordneten Haupteingang und verdeutlichen den geschlossenen Zusammenhang der Anlage. Straßenfluchten und Brandmauern als morphologische Vorgaben werden also auf der Ebene der Situationslösung nicht prinzipiell in Frage gestellt. Im Gegenteil, die Betonung der Grundstücksgrenzen durch die schmale seitliche Bebauung, die einen Teil der dienenden Nutzungen aufnimmt, macht klar, daß das Projekt sich nicht in ideologischer Beanspruchung moderner Paradigmen als Teil einer virtuell offenen Bebauung versteht, sondern den Versuch unternimmt, die Zwänge des dichten Umfeldes zu überspielen und Raum für eine möglichst freie Rundumsicht zu schaffen.

Der geknickte, zwischen den beiden Baukörpern liegende, an beiden Enden offene Raum, der in einer leicht ansteigenden Rampe an der Klosterstraße ansetzt und in einem erhöhten Vorplatz mit freiem Blick auf Rolandufer und Spree mündet, greift die Tradition des Ehrenhofes auf und erzeugt durch dieses wiederkehrende Merkmal der Baugattung einen inhaltlichen Bezug zum Bauprogramm. Die bühnenartig abgesetzte, offene Empfangsterrasse über dem Ufer schafft die protokollarische Sicherheits- und Anstandsdistanz, die zur feierlichen Inszenierung diplomatischer Anlässe gehört, ohne dabei den Bezug zum öffentlichen Stadtraum zu verlieren. Dadurch daß der Durchgangshof beidseitig bebaut ist, erhalten die zum Hof liegenden Innenräume – sowohl im Hauptbau als auch in der äußeren, stumpfwinkligen Randbebauung – überall ein Gegenüber: Die entzweite Baumasse spiegelt sich sozusagen über den Hof in sich selbst. Diese zentrifugale, bzw. zentripetale Ausrichtung der Innenräume auf ein Gegenüber, die sich innerhalb des Grundstückes in einem intimen Maßstab abspielt, schließt nach Osten hin den angrenzenden Straßenraum mit ein und weitet ihre Dynamik gegen Süden schlagartig auf das ganze Spreebecken aus. Zwei weitere Merkmale des Gebäudes unterstreichen diese Wirkung entscheidend: Zum einen der quadratische Grundriß und das prismatische Volumen des freigestellten Hauptbaus an der Ecke Klosterstraße/Rolandufer; des weiteren die Verlegung von Teilen der Haupterschließung des Gebäudes nach außen.

Durch sein kubisches Volumen vermeidet der Hauptbaukörper jegliche eindeutige Orientierung, wird zur Drehangel und verhält sich dadurch unterschiedslos gegenüber den verschiedenen räumlichen Situationen seiner Umgebung. Paradoxerweise scheint es gerade diese Loslösung des Hauptbaus aus dem Verbund der Blockrandbebauung zu sein, die den Bezug zur städtischen Umgebung intensiviert. Der geschwungene Anfahrtsweg zur äußeren Empfangsterrasse steigert sich im Inneren des Gebäudes zu einer spiralförmigen Abfolge von Rampen, Treppen, Fluren und Foyerräumen, die von Geschoß zu Geschoß sämtliche Fassadenflächen nacheinander streift, so daß immer wieder Ausblicke entstehen, die sich, nach verschiedenen Richtungswechseln, schließlich zu einem Rundumblick auf die Stadt zusammensetzen. Auf der Dachterrasse können die beim Abschreiten des Gebäudes gewonnenen Einzelbilder des Stadtpanoramas schließlich zu einem Gesamtbild gefügt werden.

Diese aufwendige Erschließung des Gebäudes, die keine Wiederholung gleicher Geschoßgrundrisse duldet, verwischt bewußt jene Merkmale, die üblicherweise die Typologie eines Gebäudes verdeutlichen und die der spezifischen Einbindung eines Gebäudes in der Stadt dienen: Anordnung der Zugänge, Hierarchisierung der Gebäudefronten, differenzierte Ausrichtung der Innenräume, Form der natürlichen Lichtführung usw. OMA erteilen mit ihrem Entwurf eine demonstrative Absage an die Idee eines Stadtentwurfes, der sich mit der Optimierung von Grundrißtypen zufrieden gibt. Der Reichtum städtischen Erlebens, so möchte man die inhärente Botschaft dieses Entwurfes umschreiben, verlangt nach einer Architektur, die sich einer Reduktion des Städtebaus auf eine Art „Beschriftung des Bodens“ entgegensetzt und sich gerade dort, wo dieser in feste Bahnen geraten ist, bemüht, neue Bewegungsflüsse zu entfalten.

Mit der neuen Niederländischen Botschaft in Berlin, bei der ein äußerst komplexes Erschließungssystem im Zusammenspiel mit präzise ausgeschnittenen Ausblicken eine neue Phänomenologie der Stadt propagiert, folgt OMA den Experimenten, die Le Corbusier in den 1930ern begann, nämlich das Potential der visuellen Medien seiner Zeit – insbesondere den Illusionismus des Panoramas – auf die Architektur zu übertragen. Wir verdanken diesen Experimenten einen sinnlichen Zugang zu Stadtvorstellungen, die sonst nie konkrete Züge angenommen hätten.ARCH+, Mo., 2005.12.19

1 Siehe Stephan Oettermann: Das Panorama. Die Geschichte eines Massenmediums, Frankfurt, Syndikat, 1980

2 Zur Geschichte des ornamentierten Zimmertypus mit durchgehender Landschaftsdarstellung, siehe den Beitrag von Marcel Roethlisberger in: Zeitschrift für Schweizerische Kunstgeschichte u. Archäologie, Band 42, 1985. Für eine symbolische Deutung solcher Wanddekorationen, siehe: Rosario Assunto: II paesaggio e l'estetica, Neapel. Giannini, 1973, Band 2, S. 65 ff.

3 Dolf Sternberger: Panorama oder Ansichten des XIX. Jh., Hamburg, Claassen, 1955, Ss. 168-170

4 Für eine ausführliche Behandlung dieses Themas anhand konkreter Beispiele sei hier auf Bruno Reichlins Beschreibung der „Attika de Beistégui“ in ARCH+ Nr.90/91, und des „Kleinen Hauses“ am Genfersee in: Daidalos Nr. 13., Sept. 1984, S.65-78, wie auch auf meinen Beitrag zu Le Corbusier in der oben erwähnten Zeitschrift „Architectes/Architecture“ verwiesen.

19. Dezember 2005 Sylvain Malfroy

verknüpfte Bauwerke

Niederländische Botschaft