Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Business as usual auf der Kölner Möbelmesse | Michael Kasiske

03 Schweizerisches Architekturmuseum unter neuer Leitung | Hubertus Adam

04 Graftworld | Johanna Schlaack

04 Regula Lüscher Gmür Neue Senatsbaudirektorin in Berlin | Kaye Geipel

BETRIFFT

08 Metafisica, Futurismo, Razionalismo, Mediterraneità | Harald Bodenschatz

WETTBEWERBE

12 Überseequartier in der HafenCity Hamburg | Friederike Meyer

15 Auslobungen

THEMA

16 New Brick in Britain | Sabine Kühnast

20 Wand oder Hülle? | Sabine Kühnast

28 Ziegel, geschient | Ulrich Brinkmann

30 Massive Vorsatzschale | Ulrich Brinkmann

RUBRIKEN

05 wer wo was wann

05 Leserbriefe

36 Kalender

40 Anzeigen

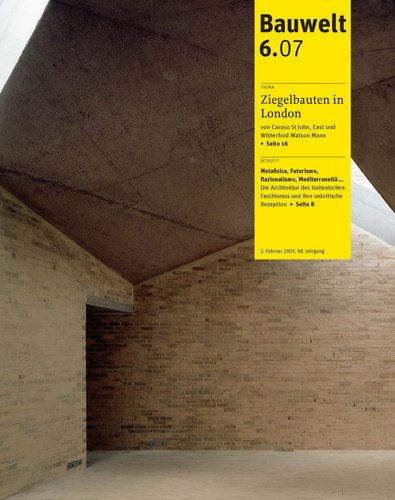

New Brick in Britain

(SUBTITLE) Jüngere Londoner Architekten zeigen Interesse an dem alltäglichen Material ihrer Stadt

Der Umbau der britischen Kapitale zum Zentrum der globalen Finanzwirtschaft schert sich wenig um den Charakter der Stadt. Doch schon am Rand des boomenden Zentrums trifft der Besucher auf das traditionelle Londoner Haus – und auf neue Projekte, die sich seiner Spezifik stellen.

Architektur in London – das setzen die meisten gleich mit der Stahl-Glas-Architektur der großen Büros, die in der Stadtmitte mit immer neuen Bauten nur manchmal für Aufregung sorgt. Aber schon wenige Schritte vom Bankenviertel entfernt wird die eigentliche Architektur Londons sichtbar: „The London House“, ein städtisches Wohnhaus, das seit mehr als dreihundert Jahren aus Ziegeln gebaut wird und, den Erfordernissen und Möglichkeiten der Zeit jeweils angepasst, vom Innern der Stadt bis zum äußersten Vorort zu finden ist.

Schon vor dem Großen Feuer im Jahr 1666 war London aus den mittelalterlichen Stadtmauern herausgewachsen: Zwischen 1550 und 1660 hatte sich die Anzahl der Einwohner annähernd verzehnfacht, von 60.000 auf rund 500.000. Dabei hatten sich mehrere neue Kerne herausgebildet, insbesondere Höflinge und Adelige hatten sich westlich außerhalb der Mauern niedergelassen, ansonsten koexistierten die verschiedenen Schichten innerhalb der Stadtmauern in einer für das Mittelalter typischen Mischung von Bürgern, Handwerkern und Arbeitern. Die Stadt war, abgesehen von den Symbolen kirchlicher, bürgerlicher und finanzieller Macht, geprägt von Häusern aus Holzfachwerk, die bis an die Themse reichten. Als das Feuer im September 1666 in einer Bäckerei ausbrach, bot sich ihm die dichte Bebauung nicht nur als Brennstoff dar, sie behinderte zugleich die Löscharbeiten, denn auch das Themseufer war vollständig bebaut und somit der Zugriff auf Löschwasser verhindert. Achtzig Prozent der Bebauung, darunter 13.000 Wohnhäuser, fielen innerhalb der Stadtmauern dem Feuer zum Opfer.

Pläne zum Wiederaufbau der Stadt befassten sich nicht nur mit der städtebaulichen Neuordnung, sondern auch mit dem Baurecht, dem Building Act, dessen neue Fassung schon ein halbes Jahr nach dem Feuer vorgelegt wurde. Parlament und König Charles II. hatten je drei surveyors bestimmt; zu ihnen gehörte auch Christopher Wren, der zu jener Zeit allerdings am wenigsten Erfahrung als Architekt hatte. Sie sollten die neue planerische Grundlage für die Neuordnung der Stadt schaffen und den Wiederaufbau überwachen. Zwar wurden verschiedene Pläne entwickelt, die Stadt großmaßstäblich neu zu ordnen und nach kontinentalem Vorbild große Achsen und Plätze anzulegen. Jedoch gelangte keiner von ihnen zur Ausführung. In der Literatur finden sich verschiedene Gründe, warum diese einmalige Chance in der Geschichte der Stadt nicht genutzt wurde: Zunächst erlaubte es die ökonomische Situation des Landes, das zuvor lange Krieg geführt hatte, nicht, die für einen Stadtumbau benötigten Grundstücke aufzukaufen. Der Auftrag, die Stadt neu zu vermessen, misslang, da die Grundstückseigentümer sich nicht an den Kosten beteiligen wollten. Und schließlich drängte die Zeit, Kaufleute und Handwerker möglichst schnell wieder anzusiedeln, um ihre Abwanderung in andere Städte oder vor die Tore Londons zu verhindern.

So erfolgte der Wiederaufbau relativ rasch, staatlich forciert, aber finanziert aus privater Hand: Innerhalb von drei Jahren nach dem Brand waren die Häuser durch die Grundstücksbesitzer wieder aufzubauen. Die Neubauten behielten die mittelalterliche Nutzungsmischung bei und beinhalteten meistens einen Laden oder eine Werkstatt und die darüber liegende Wohnung. Die Verbreiterung der Straßen, um im Brandfall ein Übergreifen des Feuers zu verhindern, kann nur als Modulation des Stadtgrundrisses gesehen werden, der auch schon vor der Katastrophe existiert hatte. Allerdings wurden nur wenige Straßen signifikant verbreitert in den überlieferten Stadtgrundriss eingetragen. Eindeutiger waren die Auswirkungen, die die Umsetzung des Building Act, der neuen Bauordnung von 1667, auf das architektonische Erscheinungsbild von London hatten.

Die holzfreie Stadt

Schon seit 1302 gab es in London schriftlich niedergelegte Regeln für den Bau von Gebäuden. Der direkte Vorgänger des „Act for the Rebuilding of London“ von 1667 wurde 1619 verfasst und 1624 proklamiert. Schon in diesem Gesetzeswerk werden Baumaterialien (Ziegel oder Stein) für alle neuen Häuser festgelegt, ebenso Wandstärken, Haus- und Fensterproportionen. Insofern war der Rebuilding Act kein Bruch mit der Vergangenheit; eher ermöglichte die abgebrannte Stadt seine weitgehende Umsetzung innerhalb kürzester Zeit.

Der Building Act operierte auf mehreren Ebenen, baupolizeilich, arbeitsrechtlich sowie berufsständisch, und legte Materialien und ihre konstruktive Verwendung fest. Die im Rebuilding Act definierte Haustypologie prägt das Erscheinungsbild Londons bis heute. Vier Haustypen wurden festgelegt, wobei der vierte sich mit frei stehenden Häusern, Kirchen und anderen Sonderbauten befasste. Die Haustypen wurden in Schnitt und Aufriss angelegt, und es wurde eine Mindestmauerstärke vorgegeben. Den Straßen wurde entsprechend ihrer Breite der jeweilige Haustyp zugeordnet und damit auch die Höhe der Häuser bestimmt. Somit war die Uniformität des Erscheinungsbildes der neuen Stadt nicht aus einem Masterplan oder städtebaulichen Entwurf hervorgegangen, sondern ein Resultat der Bauordnung.

Für den Bau der Häuser waren, wie schon seit 1624, nur Ziegel oder Stein vorzusehen, Holz war lediglich für Decken, Dachstühle und Fensterrahmen zu verwenden. Die Qualitätssicherung der Ziegel erfolgte mit der „Standard Specification for Bricks“ von 1625, die nicht nur die Standardmaße für Ziegel vorgab, sondern auch den Herstellungsprozess beschrieb und den Preis festlegte. Diese erste Gütedefinierung ist der Vorläufer der heutigen „British Standard Specification“, mit der alle Baumaterialien zur Ausschreibung kommen. Die Ziegel wurden aus der tonreichen Erde Londons direkt am Bauplatz gebrannt. Die Preise für Baumaterial waren für die Jahre des Wiederaufbaus fixiert, und durch die Scharen von Bauarbeitern, die nach London kamen, konnten die Baupreise ebenfalls niedrig gehalten werden.

Auch bei den Stadterweiterungen, die seit Mitte des 17. Jahrhunderts auf den Gebieten der Great Estates außerhalb der Stadtmauern stattfanden, erfolgte die Ziegelproduktion direkt auf dem Areal, das gerade bebaut wurde. So entstand der typische Schnitt durch ein Londoner Haus: Der Garten liegt niedriger als die Straße, da dort die tonhaltige Erde entnommen wurde. Das untere Geschoss wird auf der Straßenseite über einen Lichtschacht belichtet, der über die gesamte Breite des Hauses verläuft. Da die Haushöhe festgeschrieben war, konnte so ein weiteres Geschoss voll genutzt werden. Bei späteren Unterteilungen der Häuser in mehrere Wohnungen wurde aus dem Basement und dem ersten Stock der Garden Flat, zu betreten über eine kleine Treppe.

Der Bau von Greater London

Mit der großflächigen Bebauung Londons über die Stadtmauern hinaus änderte sich auch die Art der Finanzierung. Nicht mehr der private Bauherr, sondern Spekulanten betrieben die Ausdehnung der Stadt, und so zeigt sich London heute als ein Patchwork aus dem städtebaulichen und architektonischen Ideenreichtum der Spekulanten: Bauland wurde von den Besitzern der Great Estates an Unternehmer verpachtet, die ihrerseits den Verlauf der Straßen und den Haustyp bestimmten. Im Building Act von 1774 hatte man die Festlegung der Haustypen wieder aufgehoben. Die gleichwohl fortgesetzte Gleichförmigkeit der Bebauung findet somit ihre Begründung nicht mehr in der Bauordnung, sondern in der durch Spekulation forcierten Rationalisierung des Bauwesens durch Typenbildung und Verwendung standardisierter Baumaterialien. So kann man London heute noch erleben: Ein Haustyp über mehrere Straßenzüge gebaut, und dann, mit dem Überqueren der Straße, ein anderer Haustyp, eine andere Ziegelfarbe, eine andere Bewohnerschicht.

Die Vorfertigung von Baumaterialien betrieb als Erster Thomas Cubitt, der als Bauunternehmer 1812 das finanzielle Risiko wagte, nicht Subunternehmer zu beauftragen, sondern alle Fachkräfte selbst anzustellen. Auf seinem Firmengelände in der Gray’s Inn Road, wo sich das Unternehmen heute noch befindet, ließ er Baumaterialien vorproduzieren. Qualitätsansprüche, materialinnovatives Handeln und Kostenkontrolle durch Umgehung der Zwischenhändler motivierten Cubitt dazu, diese Felder in das Bauunternehmen einzugliedern.

Mit der fortschreitenden Industrialisierung und der damit verbundenen Verringerung der Transportkosten durch die Eisenbahn sowie durch den Einsatz effektiverer Öfen wurde es möglich, Ziegel aus anderen Landesteilen in London zu verbauen. Die Farbe des Ziegels variiert je nach Herkunft der verwendeten Tonsorten. „London Stock“, der lokale, noch mit der Hand hergestellte Ziegel, changiert zwischen Gelb, Braun und Grau. Spätere Stadterweiterungen, gebaut mit industriell hergestellten Ziegeln aus anderen Landesteilen, zeigen ein Farbspiel von Weißgrau über verschiedene Rottöne bis hin zu Blaugrau. Blaugrau ist auch die Farbe des engineering brick, eines besonders auf Druck zu belastenden Ziegels, der bevorzugt im Brückenbau und in anderen Ingenieurbauwerken verwendet wird.

Aber nicht nur der Produktionsort erwirkte das Farbspiel, es unterlag durchaus auch dem jeweils zeitlich bedingten Stilempfinden. Mit John Nash, der ganze Häuser mit Stucco versah, wurde der Ziegel abgewertet. Graduelle Unterschiede finden sich besonders im Westen Londons im Ausmaß der Verblendung des Ziegels mit plastischen Gipszement-Imitaten. Heute wird über wenige Vertriebe eine große Auswahl an Ziegeln in allen Farben angeboten; die Preise betragen nur einen Bruchteil der deutschen Ziegelpreise.

Ziegelfliesen (brick tiles) datieren wahrscheinlich aus dem Jahr 1724 und wurden zuerst in Surrey, im Südosten Englands, verwendet. Mit der Einführung der „Brick Tax“ im Jahr 1784 wurden die brick tiles verstärkt eingesetzt, da die Steuer nicht auf sie angewendet wurde. Da die Ziegelfliesen natürlich nicht tragend sind, mussten sie auch nicht im Verband verlegt werden. So ist der Royal Crescent in Brighton mit schwarzen Ziegelfliesen im Format des Kopfes verblendet.

Die Zeichnungen des „Act for the Rebuilding of London“ zeigen die Wände massiv gemauert. 1805 wurde die cavity wall, der Wandaufbau mit Zwischenraum, vorgeschlagen. Die Materialersparnis, aber auch die Vorteile der Isolierung durch die Luftschicht wurden von William Atkinson erkannt. Die beiden Wände werden mit wall ties konstruktiv miteinander verbunden und gleichzeitig hochgemauert. Zwar wurden in der Fachpresse immer wieder Artikel zur cavity wall veröffentlicht, durchgesetzt hat sie sich aber erst rund ein Jahrhundert später. Kerndämmung und Betonsteine als innere tragende Wand sind bis heute die wenigen Änderungen im Wandaufbau eines mehrgeschossigen Wohnungsbaus. Ortbeton oder Betonfertigteile werden im Wohnungsbau als Wandmaterial kaum verwendet.

To match existing

Der Hang des Engländers zum Eigenheim, ob als Reihenhaus (terrace, detached) oder Doppelhaus (semi-detached), ist ungebrochen und durch den anhaltenden Immobilienboom ein wichtiger Bestandteil der privaten Rentenvorsorge. Preisrelevant ist neben der Lage auch der „Stil“ des Hauses. Wohnungen im Geschosswohnungsbau sind im Vergleich dazu unverhältnismäßig preiswert, da das gestapelte Wohnen immer noch mit dem Sozialen Wohnungsbau des 19. und 20. Jahrhunderts assoziiert wird.

„To match existing“, eine Bezeichnung des Planer-Englisch, kann man durchaus auch auf Architektur und Städtebau anwenden. Wenn in Greater London gebaut wird, dann gern victorian oder georgian. Dabei muss der gekaufte Stil nicht unbedingt dem eigenen Geschmack entsprechen, man denkt aber an den Wiederverkaufswert und die Vorlieben der „breiten Masse“. Die Farbe des Ziegels: Gelbbraun. Wer es sich leisten kann, der kauft Original London Stock – gebraucht – auf der Essex Road.

Die im Folgenden vorgestellten Büros und ihre Projekte eint nicht nur das Interesse am Umgang mit dem Material des Londoner Alltags. Der große Bauboom von Wohn- und Geschäftshäusern, bei dem ganze Stadtteile, wie zur Zeit Bermondsey östlich der London Bridge, innerhalb weniger Jahre umgekrempelt und gentrifiziert werden, findet ohne sie statt. Ihre Architektur ist, wie Adam Caruso sagt, dem Investor oder Mieter in Hongkong verbal nicht zu vermitteln – und damit für die großen Immobilienfirmen uninteressant. Sie bewegen sich außerhalb eines internationalen Standards von Grundriss, Aufriss und Ausstattung. Sie riskieren einen sechs Jahre währenden Entwurfs- und Bauprozess, schaffen mit denkbar niedriger Bausumme Platz für 25 Kinder oder bauen einem Kunden, der keine Repräsentanz will, eine unprätentiöse neue Identität. In der Welthauptstadt des Kapitals stehen sie jenseits des Mainstreams, ohne eine Vorreiterrolle zu beanspruchen. Und so ist London weiterhin eine Stadt, in der man Ziegel zählt und nicht – wie auf dem Kontinent – Schafe.Bauwelt, Fr., 2007.02.02

02. Februar 2007 Sabine Kühnast