Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Besuch bei einem realisierten Europan-Projekt in La Louvière | Anne Kockelkorn

03 Ausstellung „Keine Wunder!“ in Bremen | Jan Friedrich

04 Eero-Saarinen-Retrospektive in Oslo | Ulf Meyer

04 Kurt Junghanns (1908–2006) | Simone Hain

BETRIFFT

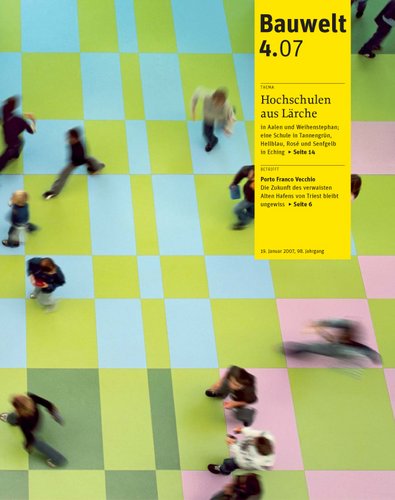

06 Porto Franco Vecchio | Maria von Hartmann

WETTBEWERBE

10 Hotelneubau auf dem Bremer Bredenplatz | Eberhard Syring

12 Entscheidungen

13 Auslobungen

THEMA

14 Hochschule für Technik und Wirtschaft in Aalen | Max Stemshorn

22 Lehrgebäude in Weihenstephan | Sebastian Redecke

28 Staatliche Realschule in Eching | Jochen Paul

REZENSIONEN

35 Zappel, Philipp! Kindermöbel. Eine Designgeschichte | Anne Boissel

RUBRIKEN

05 wer wo was wann

05 Leserbriefe

34 Kalender

36 Anzeigen