Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Die Wiedergeburt der Pariser Straßenbahn | Boris Maninger

03 Neue alte Bürgerlichkeit | Jochen Paul

03 Grand Prix de l’urbanisme an Francis Cuiller | Kaye Geipel

04 Toyo Itos Shopping Mall „Vivocity“ in Singapur | Florian Schaetz

BETRIFFT

06 Copyright und Konsequenzen | Viktor Oldiges

WETTBEWERBE

08 Erweiterung des Kunstmuseums Bern | Florian Heilmeyer

10 Entscheidungen

11 Auslobungen

THEMA

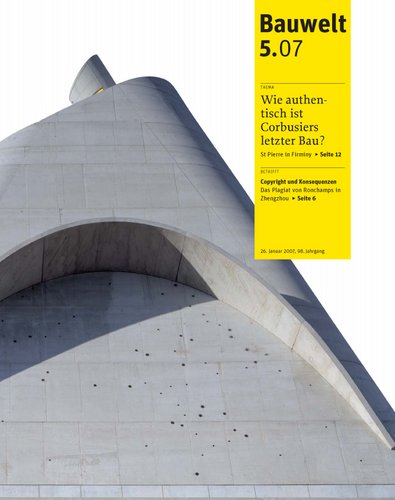

12 Mythos Interruptus | Kaye Geipel

22 Städtebauliche „promenade architecturale“ | Yvan Mettaud

26 Fragen der Werktreue | Gilles Ragot

RUBRIKEN

05 wer wo was wann

34 Kalender

35 Anzeigen