Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Kosmos der Architektur. Ungers in der Neuen Nationalgalerie | Peter Rumpf

03 Humboldthafen in Berlin | Jan Friedrich

03 Gartenstadt Atlantic | Silke Reifenberg

04 Stuttgart 21. Abschied vom Großprojekt? | Ursula Baus

05 Megalopolis Shanghai | Olaf Bartels

05 Messe „denkmal“ in Leipzig | Sebastian Redecke

BETRIFFT

10 „Europaviertel Hellersdorf“ | Ulrich Brinkmann

WETTBEWERBE

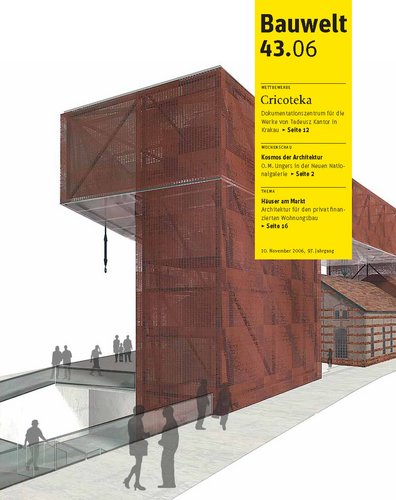

12 Cricoteka in Krakau | Doris Kleilein

14 Autobahnkirche in Niedersachsen | Sebastian Redecke

15 Auslobungen

THEMA

16 Baustelle Stadt | Klaus Theo Brenner

24 Maßarbeit für die Bauherrengemeinschaft | Christiane Gabler

28 Typologische Unschärfe am Markt | Michael Kasiske

32 Organisiertes Licht am Nordhang | Oliver Elser

REZENSIONEN

39 Der ideale Grundriss. Das Einfamilenhäuser-Planbuch | Frank F. Drewes

39 Im Detail: Reihen- und Doppelhäuser | Volker Lembken

RUBRIKEN

07 wer wo was wann

38 Kalender

41 Anzeigen