Editorial

Beispielhaft?

Als das stolze Badener Weltunternehmen BBC Mitte 1988 überraschend mit der kleineren, agileren, schwedischen ASEA fusionierte, war die Region Baden in ihrem Selbstverständnis erschüttert: In der neuen Firma ABB wurden Firmentraditionen radikal entrümpelt, Strukturen massiv gestrafft, Doppelspurigkeiten eliminiert und Abläufe effizienter gestaltet, der Hauptsitz wurde nach Zürich Oerlikon verlegt. Dadurch brachen in Baden innert vier Jahren fast ein Drittel der ABB-Arbeitsplätze weg. Fast die Hälfte der Fabrikhallen, Prüfstände und Labors standen leer. Die Unternehmensleitung teilte der Stadtregierung mit, dass wesentliche Teile ihres 24 ha grossen Areals künftig nicht mehr für die Produktion benötigt würden. Der kurz zuvor gewählte Stadtpräsident Josef Bürge nahm den Ball auf. 1989 wurde eine gemeinsame Projektorganisation «Chance Baden Nord 2005» geschaffen. Sie klärte in den folgenden Jahren im kleinen Kreis, welche Nutzungsperspektiven für die ABB flexibel genug und für die Stadt akzeptabel wären – kritisch begleitet vom Verein BadeNordStadt und vom Stadtforum Baden. 1993 fixierte das Stadtparlament einen generellen Rahmen mit einer Ausnützungsziffer von 1.7 und 25% Wohnanteil im Zonenplan. 1994 wurde das von Diener Diener entworfene städtebauliche Muster im Entwicklungsrichtplan festgesetzt.

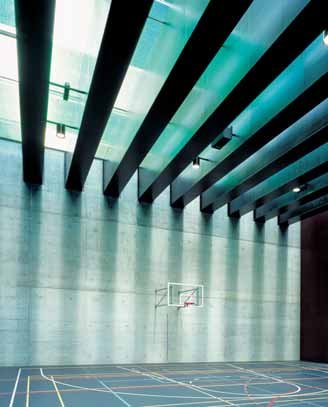

18 Jahre nach der Fusion und 12 Jahre nach den wesentlichen Planungsschritten hat sich das ABB-Areal stark verändert. Die einst «verbotene Stadt» ist zu einem der urbansten und dichtesten Räume Badens geworden, nebst einer Vielzahl von ABB-Tochterfirmen und -ablegern haben sich auch verschiedenste KMU hier angesiedelt. Die bauliche Dynamik übertrifft alle Prognosen: Vor allem die ABB selbst benötigt wesentlich mehr Nutzfläche als erwartet. Bereits 1993, noch vor Klärung der städtebaulichen Struktur, wurden die Gründungsfabrikhallen abgebrochen, um für den Büroneubau der ABB Kraftwerke (Theo Hotz) Platz zu machen. Ab 1996 folgten in kurzen Abständen neue Prüfstände, die «Jumbo»-Fertigungshalle, der Büroneubau «Power Tower» (Diener Diener) sowie der ABB-Engineering-Neubau «Quadro» (Burkard Meyer). Auch öffentliche Nutzungen wurden realisiert. Der «Trafo»-Komplex im ehemaligen Hochspannungslabor (Roland Rohn / Burkard Meyer) brachte 2002 grössere Freizeit- und Entertainmentnutzungen ins Areal. Vor kurzem wurde das in diesem Heft vorgestellte Berufsbildungzentrum Baden (Burkard Meyer) in Betrieb genommen – als letzter Schachzug des nach über zwei Jahrzehnten zurückgetretenen Stadtpräsidenten.

Ist Baden Nord also eine beispielhafte Arealumnutzung? Gemessen an der baulichen Dynamik sicher. Ein Musterbeispiel jedenfalls, was die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Privaten betrifft und auch darin, wie ABB und Stadt ihre Investitionen auf das Areal konzentrierten. Misst man die Umnutzung allerdings an ihrem Ziel des «durchmischten lebendigen Stadtquartiers», ist die Bilanz durchzogen. Arbeitsplätze, Schulen und Freizeiteinrichtungen sorgen zwar für Geschäftigkeit, aber Wohnen und Einkaufen fehlen noch. Obwohl an entsprechenden Projekten seit einem Jahrzehnt geübt wird, hat sich noch kein grosser Investor auf Baden Nord eingelassen. Für diesen Herbst ist nun der Baubeginn von 175 Wohnungen «Am Martinsberg» angekündigt, für die mit Fugazza Steinmann & Partner ein weiteres Architekturbüro zum Zug kommt.

Andreas Schneider