Editorial

Heimat für Nomaden?

«Während der weitaus grössten Zeitspanne seines Daseins ist der Mensch ein zwar wohnendes, aber nicht ein beheimatetes Wesen gewesen. Jetzt, da sich die Anzeichen häufen, dass wir dabei sind, die zehntausend Jahre des sesshaften Neolithikums hinter uns zu lassen, ist die Überlegung, wie relativ kurz die sesshafte Zeitspanne war, belehrend. Die sogenannten Werte, die wir dabei sind, mit der Sesshaftigkeit aufzugeben, also etwa den Besitz, die Zweitrangigkeit der Frau, die Arbeitsteilung und die Heimat, erweisen sich dann nämlich nicht als ewige Werte, sondern als Funktionen des Ackerbaus und der Viehzucht. Das mühselige Auftauchen aus der Agrikultur und ihren industriellen Atavaren in die noch unkartographierten Gegenden der Nachindustrie und Nachgeschichte (...) wird durch derartige Überlegungen leichter. Wir, die ungezählten Millionen von Migranten (seien wir Fremdarbeiter, Vertriebene, Flüchtlinge oder [...] pendelnde Intellektuelle), erkennen uns dann nicht als Aussenseiter, sondern als Vorposten der Zukunft. Die Vietnamesen in Kalifornien, die Türken in Deutschland, die Palästinenser in den Golfstaaten und die russischen Wissenschaftler in Harvard erscheinen dann nicht als bemitleidenswerte Opfer, denen man helfen sollte, die verlorene Heimat zurückzugewinnen, sondern als Modelle, denen man, bei ausreichendem Wagemut, folgen sollte. Allerdings können sich derartige Gedanken nur die Vertriebenen, die Migranten, nicht aber die Vertreiber, die Zurückgebliebenen erlauben. Denn die Migration ist zwar eine schöpferische Tätigkeit, aber sie ist auch ein Leiden. Wie ja bekannterweise das Tun aus dem Leiden emportaucht (‹Wer nie sein Brot in Tränen ass... ).»[1]

In den letzten 30 Jahren sind fünf Prozent der Menschheit zum Nomadentum zurückgekehrt: Arbeitsmigranten und politische Flüchtlinge, aber auch mit mobilen Kommunikationsmitteln ausgerüstete «virtuell» Nicht-Sesshafte. In 30 Jahren werden mindestens zehn Prozent der Menschheit zu den neuen Nomaden gehören.[2] Es sind die real dem Unterwegssein «anheim»gefallenen Flüchtlinge und Obdachlosen, die in Übergangsheimen und Hilfswerk-Zelten hausen, ebenso wie die virtuell nomadisierenden Angestellten, die sporadisch in einem Grossraumbüro auftauchen und sich ihren Arbeitsplatz an einem Caddy jedes Mal neu einrichten, und die Manager, die «jetsetten». Zahlreich sind die Versuche, mobile Heimstätten für Obdachlose zu entwickeln, temperaturresistente, ephemere Behausungen für Flüchtlinge zu schaffen und Grossstadtnomaden mit transportablen Infrastrukturen auszurüsten.

«Die Heimat ist zwar kein ewiger Wert (...), aber wer sie verliert, der leidet. Er ist nämlich mit vielen Fasern an seine Heimat gebunden (...). Wenn die Fasern zerreissen oder zerrissen werden, dann erlebt er dies als einen schmerzhaften chirurgischen Eingriff in sein Intimstes», schreibt Flusser weiter. Unter diesem Blickwinkel können architektonische Konzepte für zeitgenössische Nomaden wohl immer nur Prothesen sein...

Rahel Hartmann Schweizer

Anmerkungen

[1] Vilem Flusser: Wohnung beziehen in der Heimatlosigkeit, in: Bodenlos. Eine philosophische Autobiographie. Bollmann Verlag, Düsseldorf, Bensheim, 1992, S. 247–264; oder in: Migration, Walther König, Köln, 2003, S. 12–37.

[2] Peggy Thöny: Integration des «Virtuellen» in den privaten Lebensraum. Studienrichtung Industrial Design, Universität für Gestaltung in A-Linz, Nov. 2001, S. 72.

Inhalt

Rucksack House: Raum sein und Raum schaffen

Christian Holl

Das «Rucksack House» des Münchner Künstlers Stefan Eberstadt ist wahrhaft nomadische Architektur. Konzipiert nicht nur, um selbst zu nomadisieren, sondern auch die Möglichkeit zu eröffnen, einen Raum mit auf die Reise zu nehmen und mit ihm anderenorts wieder anzufangen.

Obdachlosen-Vehikel

Lilian Pfaff

Der polnische Künstler Krzysztof Wodiczko entwickelt seit den späten 1980er-Jahren Vehikel zum Wohnen, Schlafen und Kommunizieren für Randgruppen. Dabei bewegt er sich als Stimme derjenigen, die ausserhalb der Gesellschaft stehen, zwischen Designer und Sozialtherapeut.

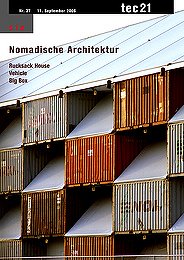

BigBox: Feste Schale - flüchtiger Kern

Rahel Hartmann Schweizer

Container wecken negative Assoziationen: Als «Container-Siedlungen» werden monoton gerasterte Wohnbauten bezeichnet, die mehr an gestapelte Kisten denn an «Behausungen» erinnern. Nun werden sie geadelt - als Museum, als Shop und Corporate Identity, als Eventbox.

Wettbewerbe

Neue Ausschreibungen und Preise / Rezepte für den gemeinnützigen Wohnungsbau: Wohnsiedlung Triemli in Zürich Albisrieden

Magazin

Xaver Imfeld - Meister der Alpentopografie / Altersgerechte Personalpolitik / Windkraftanlage Crêt-Meuron / Liechtenstein: Kulturgüterpflegegesetz / Markthalle Basel / Leserbriefe / Verseuchte Schwertfische / Druckluft effizient einsetzen / Hornissen als Nützlinge schonen / Knospen spriessen immer früher / Klima-Masterplan für die Schweiz

Aus dem SIA

Berufsbildungsbeiträge nur ein Mal geschuldet / Lohnerhebung 2006 / EU-Marktzugang für Schweizer Planer / Vernehmlassung zur Norm SIA 251 «Schwimmende Estriche»

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Raum sein und Raum schaffen

Zuerst hing es an einem Haus in Köln, dann an einem in Leipzig. Die nächste Station ab Ende August wird die Zeche Zollverein in Essen sein, 2007 soll es weiter nach München ziehen.

Das «Rucksack House» des Münchner Künstlers Stefan Eberstadt ist wahrhaft nomadische Architektur. Konzipiert nicht nur, um selbst zu nomadisieren, sondern dank dieser Eigenschaft auch die Möglichkeit zu eröffnen, einen Raum mit auf die Reise zu nehmen und mit ihm anderenorts wieder anzufangen.

Es ist, als hätte Eberstadt sich das Zitat Ernst Blochs aus den «Spuren» zu Herzen genommen: «Und verlässt man ein Zimmer, in dem man länger gewohnt hat, so sieht man sich sonderbar um, bevor man geht. Auch hier blieb etwas zurück, auf das man nicht kam. Man nimmt es ebenso mit und fängt woanders damit an.»[1]

Das Rucksack House ist nicht gross. Bis jetzt existiert es als Prototyp, dessen Inneres neun Quadratmeter bietet. Der Quader ist eine Skelettkonstruktion aus Vierkantstahl, aussen beplankt mit Furnierschichtplatten, innen mit Birkensperrholz. Mit vier Dornen wird es aussen an einer Fassade fixiert, über Stahlseile die Last von etwa 1.6 Tonnen des in den Strassenraum ragenden Volumens auf sein «Wirtshaus» übertragen. Die scharfkantige Kubatur wird durch bündig in die Fassade eingesetzte Fenster aus Plexiglas durchbrochen, die alle über die Quaderkanten hinweg in zwei Richtungen den Blick freigeben. Und dabei nicht nur die drei horizontalen Richtungen einbeziehen, sondern sich auch nach unten und oben öffnen. Im Innern lassen sich Flächen ausklappen, die als Sitzplatz, Tisch, Bett oder Regal benutzt werden können.

Kommentar zu Stadtraum und Architektur

Das Rucksack House ist, pragmatisch gesehen, zunächst einmal eine Wohn- oder Arbeitsraumerweiterung. Aber es ist mehr als das. Zum Ersten ist es ein Kommentar zu Architektur und Städtebau. Das Rucksack House fragt nach dem Stellenwert, der dem viel-fach zum Transitraum degradierten Strassenraum beigemessen wird, fragt danach, ob der Raum zwischen den Objekten selbst Raum sein kann, und danach, wie dieser gestaltet und differenziert werden könnte. Er fragt nach der Zugänglichkeit und Hierarchie des öffentlichen Raums – und nicht nur der öffentlichen Fläche. Denn der sonst selbstverständlich öffentliche Luftraum über der Strasse ist nun auf einmal privat, bleibt aber gleichwohl für jeden sichtbar. Dieses Vexierspiel aus öffentlich und privat, mit dem die Vorstellungskraft aktiviert und die Gewohnheit hinterfragt wird, rückt Eberstadts Arbeit in die Nähe derer des amerikanischen Künstlers Dan Graham; in der Polyvalenz von Skulptur, reinem Körper und benutzbarem, architektonischem Raum erkennt man die Nähe zu Donald Judd. Dieser hatte schon 1964 in einem Text zur Ausstellung «Twentieth Century Engineering» geschrieben, dass die Trennung zwischen Kunst und Nicht-Kunst kein Wertmassstab mehr sein könne.[2] Kunst und Nicht-Kunst seien an Kennerschaft, an Sammlertum geknüpft, die sich historisch entwickelt hätten, hatte Judd in Anbetracht der in der Ausstellung gezeigten Industriebauten konstatiert. Davon ausgehend, lässt sich die Arbeit Eberstadts auch aus der anderen Richtung interpretieren: Gerade wenn es keinen Sinn hat, zwischen Kunst und Nicht-Kunst zu unterscheiden, braucht der Anspruch an gestalterische Qualitäten nicht auf die Kunst reduziert zu bleiben.

Das ambivalente Verhältnis von öffentlich zu privat ist zudem in gewisser Hinsicht anarchisch. Die demonstrative Raumaneignung durch das Rucksack House ähnelt der eines Baumhauses, aber auch der der Hausbesetzung, die sich gegen die gesellschaftlichen Mechanismen der Raumzuweisung wehrt, auch wenn die Sprache Eberstadts diese anarchische Komponente eher glättet als betont – aber nur so bleibt die Arbeit nicht auf eine Bedeutungsebene reduziert, lässt sie sich nicht eindimensional vereinnahmen. Auch so schafft sie sich einen eigenen Freiraum jenseits der durch die Konvention vorgegebenen Orte. Und der Anspruch, der sich darin äussert, lässt sich zudem als Kritik an der Gleichgültigkeit dem öffentlichen Raum gegenüber lesen, in dem sich durch die vielfältigen Praktiken der Überwachung noch das Misstrauen gegenüber jeder Äusserung des Individuellen äussert.

In einem Interview spricht Eberstadt davon, dass er sich nach dem Raum jenseits des Fensters gefragt habe, wie er realer, begehbarer Raum werden könne. Das heisst: Eberstadt verweist auch auf den Raum der Fantasie, dessen Potenziale nur ausgeschöpft werden können, wenn man sich nicht der gegebenen Hierarchie der Räume beugt. Die Bezeichnung Lichtraum, die Eberstadt seiner Arbeit auch gegeben hat, verdeutlicht, dass das Rucksack House nicht nur pragmatisch zu sehen ist, nicht nur als eine Vergrösserung eines zu knappen Raumangebots.

Raum als Raum begreifen

Denn was hätte es sonst in Leipzig zu suchen, wo keine Raumknappheit herrscht? Diese Erweiterung, sie ist eine Erweiterung der räumlichen Erfahrung. Sie ist eine Erweiterung des eingeübten, abgestumpften Verhältnisses des Menschen zum Raum, sie durchbricht die konditionierten Selbstverständlichkeiten, die nicht mehr der Beweglichkeit unserer Zeit entsprechen. Mobilität, die sich die einen leisten können und zu der andere gezwungen sind, die auf jeden Fall aber die Wirklichkeit der Städte und deren soziales Gefüge bestimmt. Das Rucksack House ist auch gerade deswegen anarchisch, weil es seine Potenziale am stärksten dort entfaltet, wo sich die Privilegierung nicht ausdrücken kann: an glatten, hohen, geschlossenen Bauvolumen. Natürlich weist das Rucksack House dort zunächst einmal selbst dem Ort, den es erweitert, eine besondere Rolle zu. Aber man muss das Rucksack House eben auch in seiner doppelten Rolle und daher im dem Sinne als Kunst verstehen, als es die grundlegenden Bedingungen und Situationen reflektiert und sie pointiert zur Sprache bringt. In derselben Weise sind auch die Walking Cities von Archigram keine lediglich technoiden Utopien, sondern ein Kommentar zur Wirklichkeit, in der die Konvention die Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher, sozialer und politischer Wirklichkeit blockiert. (Möglicherweise stehen genau deswegen die Bilder der alten europäischen Stadt so hoch im Kurs, weil sie nicht nur Sehnsüchte erfüllen und Ängste mildern, sondern weil sie dazu beitragen, Reibungen zwischen wirtschaftlichem und öffentlichem Interesse zu glätten.) Gerade weil es gleichzeitig Kunst und Nicht-Kunst ist, war das Rucksack House in Leipzig genau am rechten Platz: Weil der Leerstand uns wieder lehren könnte, Raum nicht stets nur funktional, an Nutzung gebunden und unter ökonomischen Gesichtspunkten zu sehen.

Das Rucksack House ist im Sinne Franz Erhard Walthers eine künstlerische Konfiguration: ein Raum, zu dem der «Körper ein Verhältnis entwickeln kann». Und er ist eine Hilfe dabei, zum Raum ausserhalb des eigentlichen Objekts ein Verhältnis zu entwickeln: zum Raum über, unter und neben dem Rucksack House. Auch das lässt sich als Kommentar zu einer entweder sich nur selbst als Objekt verstehenden Architektur oder sich in Raumvorstellung des Städtebaus einordnender Bebauung lesen. Architektur sollte immer beides sein: räumliches und raumschaffendes Objekt, und dabei braucht das raumschaffende sich nicht auf den Innenraum zu beschränken. Qualitäten, die in der klassischen Moderne, an deren Sprache sich Eberstadt anlehnt, verwirklicht wurden, die in der Rezeption aber oft vernachlässigt werden.

Das komplexe Verhältnis von Objekt zu Raum hat Eberstadt auch in anderen Arbeiten untersucht. In «stripwall» entwickelt sich aus dem Sockelbereich der Wand eine aufgefaltete Struktur, die in den Raum hineingreift. Und es geht auch umgekehrt: In seinem Mobil office von 2005, einer auf Rollen gelagerten Arbeitsbox, sind konventionelle Aussenwandfenster in die Wände und die Decke gesetzt. Der Raum um das Mobil office wird zum Aussenraum. Der Ausschnitt, mit dem das Fenster die Landschaft zum Bild werden lässt, richtet sich auf das Rauminnere. Die Landschaft aussen, die braucht kein Bild mehr zu sein. Sie soll Raum sein. Raum, zu dem der Körper ein Verhältnis entwickeln kann.TEC21, Mo., 2006.09.11

Anmerkungen

[1] Ernst Bloch: Spuren. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main, 1985, S. 97.

[2] Drexler, Arthur: Twentieth Century Engineering. Katalog der gleichnamigen Ausstellung im M.O.M.A., ohne Seitenzahlen, New York, 1964.

11. September 2006 Christian Holl

verknüpfte Bauwerke

Rucksack House

Obdachlosen-Vehikel

Der polnische Künstler Krzysztof Wodiczko entwickelt seit den späten 1980er-Jahren Kommunikationshilfen für Obdachlose und Immigranten. Dabei bewegt er sich als Stimme derjenigen, die ausserhalb der Gesellschaft stehen, zwischen Designer und Sozialtherapeut.

Die Obdachlosen-Vehikel des Künstlers sind nicht einfach Kunstwerke, die sich zwischen «public art», Architektur und temporären Strukturen verorten lassen. Sie sind tatsächlich auch benutzbar und als solches geplant und gedacht. In den 1960er-Jahren hatte die mobile Behausung ausgehend von den Möglichkeiten, die die Raumfahrt suggerierte, Hochkonjunktur. Auch heute noch üben die Modelleinheiten zum Leben auf reduziertem Raum als utopische Zelle innerhalb der Gesellschaft oder als «all in one» (alle Funktionen in einem Raum) auf viele Künstler und Architekten eine gewisse Faszination aus. Mobile Behausungen haben sich seit dem Wohnmobil über die Plug-in-Strukturen bis hin zu prothesenhaften Geräten wie dem «Crushicle», 1966 von Archigram, mit dem sich das eigene Haus jederzeit überall mit herumtragen lässt, ins Fiktive gesteigert. Die einfache Aufgabe aber, wie Obdachlose, Flüchtlinge oder Immigranten zu einem minimalen Zuhause kommen, scheint noch immer nicht gelöst zu sein. Meist sind es grosse Schlafsäle, die notdürftig einzelne Kompartimente voneinander abtrennen und für deren Typus das Hotel oder das Kloster Pate stehen. Ein eigenes Heim zu konzipieren, ohne dauerhaft sesshaft werden zu müssen, hat sich Krzysztof Wodiczko (geb. 1943 in Warschau) zur Aufgabe gemacht. Der Künstler, MIT-Professor für Design, schlägt eine Kombination von Mobilität und Ort besetzen vor. Während das «First Vehicle Reserved for The Artist» in den frühen 1970er-Jahren noch durch die Gehbewegung des Künstlers betrieben wurde und eine Anspielung auf das funktionsbasierte Design und den Fortschrittsglauben implizierte, erweitert er dieses Gerät mit einer sozialen Komponente. Das «Homeless Vehicle», 1988, ist ein vergrösserter Einkaufswagen, der zum einen zum Sammeln von Flaschen, zum anderen als Schlafstelle (mit Waschbecken) dient. Die Grundbedürfnisse des Menschen werden mit dem Arbeitswerkzeug vereint. Denn seit 1983, als der Künstler nach New York kam, hat sich die Situation der Obdachlosen um den Battery-Park immer mehr verschlechtert, bis schliesslich Kunst im öffentlichen Raum in den 1990er-Jahren zur Gentrifizierung des Quartiers und zur Vertreibung der temporären Bewohner eingesetzt wurde. Damit die Obdachlosen einer legalen Arbeit, dem Flaschensammeln, nachgehen können, entwarf er ein «Designobjekt», dessen seltsame Form zur Kommunikation anregen und gleichzeitig die Präsenz der Obdachlosen und ihrer Lebensbedingungen im Stadtraum verstärken sollte. Dass die mobilen Gefährte an konstruktivistisches Design der 1920er-Jahre und deren Utopien einer klassenlosen Gesellschaft erinnern, entbehrt nicht der Ironie. Das Problem der Obdachlosen, die sich in Hauseingängen oder Parks einnisten, sei, wie Wodiczko erläutert, dass sie sich zurückziehen möchten, aber gerade dieses Verhalten sie grösseren Gefahren aussetze und sie dementsprechend unsichtbar in der Gesellschaft werden lässt. Mit der mobilen Architektur dagegen sind sie legale Einwohner. Getestet und im Umlauf war der Prototyp des Homeless Vehicle insgesamt drei Monate. Da jedes Gefährt jedoch individuell mit dem Obdachlosen entwickelt und entworfen wird, ist der Prozess der Realisierung ein unendlich langer und weiter.

Kommunikationsmittel

Weiterentwickelt wurde das Vehicle zu «Poliscar», 1991, das schon mit seinem Namen die selbstbewusstere Intention veranschaulicht. Hier geht es zwar auch darum, im Inneren des Gefährts einen Schlafplatz, der mit einem anderen zusammengeschlossen werden kann, zu konzipieren. Vielmehr aber ist die Kommunikation nach aussen, die Verbreitung von Meinungen und die Vermittlung von Informationen Teil des Vehicle. So soll der Name bewusst Gedanken an Polizei oder auch Polis, die Gemeinschaft, evozieren. Die ambivalente Haltung zeigt sich im Kopf des Gebildes, das in vier verschiedenen Stellungen (zum Gehen, Fahren, Stehen und Schlafen) zum Einsatz kommt. Hier können sowohl der öffentliche Raum überwacht als auch über einen eingebauten Fernseher und einen Radiosender eigene Nachrichten kreiert werden. Der Obdachlose wird damit nicht mehr nur am Rande der Gesellschaft geduldet, sondern verschafft sich durch die provokative Form und Kommunikationshilfe Gehör. In anderen Arbeiten werden dazu Videobildschirme als Augenersatz auf den Rücken von japanischen Jugendlichen geschnallt, die so mit ihrer Umgebung kommunizieren können, ohne dem Gegenüber direkt in die Augen schauen zu müssen. Diese Prothesen, Erweiterungen oder auch Ersatzteile des Körpers übertragen die Stimmen der Randgruppen in riesige Dimensionen wie beim Projekt «The Tijuana Projection» 2001, Mexiko, wo die Bevölkerung ihr Gesicht über eine Kamera an die Fassade des Museums projizieren und ihre Wünsche und auch Probleme über grosse Lautsprecher äussern konnte. Wodiczko hat mittlerweile über 70 Projektionen an Denkmälern oder Monumenten realisiert. Anfang Januar liess er an der Fassade des Kunstmuseums Basel vier «Sans Papier»-Personen über die Problematik ihres Status sprechen. Zu sehen waren im Film, der über zwei Projektoren an die Fassade projiziert wurde, nur ihre Beine, die über die Dachkante des Museums herunterbaumelten – hören konnte man die Leute über riesige Lautsprecher im öffentlichen Strassenraum. Damit erhält auch das Monument eine aktive Rolle, es wird zum Zeugen des gesellschaftlichen Zustandes.

Gehör verschaffen

Ausgehend von einem Nicht-Ort (Non-Place) in der Stadt ist es für den Künstler ein No Place, für die Obdachlosen ein Ort und ein Zustand, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. In bestehenden Machtstrukturen sollen sie ihre eigene Sphäre einrichten. Dieses Interesse ist vor dem eigenen Hintergrund Wodiczkos als Immigrant in Kanada und mittlerweile auch den USA entstanden. Das Anliegen ist in allen drei Werkkategorien, den Vehicles, den prothesenartigen Geräten und den Projektionen, den Ausländern, Obdachlosen und Vertriebenen Raum zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen, indem der Künstler ihnen seine Stimme leiht. Wichtig ist dabei, dass sich die Obdachlosen mit ins Konzept einschreiben und nicht einfach nur ein Verständnis für ihre Situation vorhanden ist, so Wodiczko. Die Obdachlosen seien eigentlich die Künstler, er führe nur Regie. Deswegen versteht er sich nicht als Sozialarbeiter oder Therapeut, sondern bietet sich den Leuten wiederum selbst als Vehikel an, damit sie lernen, sich selbst zu helfen. Seine Position als Künstler setzt er insofern ein, als er als internationaler Künstler mehr Aufmerksamkeit erhält als Randgruppen. Er ist deren Sprachrohr, mit dessen Hilfe sich finanzielle Unterstützung finden lässt.TEC21, Mo., 2006.09.11

Literatur

Krzysztof Wodiczko: Critical Vehicles. Writings, Projects, Interviews, MIT Boston 1999.

Sam Davis: Designing for the Homeless. Architecture that Works. The University of California Press, Berkeley, Los Angeles 2004.

11. September 2006 Lilian Pfaff