Editorial

Grundrisskunde ist ein Hauptfach der Architektur. Patrick Gmür studiert es an einem Wohnbau in Zürich. Benedikt Loderer schreibt es ab Seite 14 auf. Das Fach ist Platz greifend - also hat ihm die Grafikerin Antje Reineck ein Plakat gestaltet, auf dem die 55 Grundrisstypen der gmürschen Forschungen aufgeführt werden. Es ist als Teil der Titelgeschichte, mehrfach gefaltet, Teil dieses Heftes.

Der Wettbewerb ist das Forschungsfach der Architektur. Und hochparterre.wettbewerbe aus unserem Verlag die dafür nötige Publikation. In der aktuellen Ausgabe sind Bilder, Pläne und Kommentare versammelt zu:

--› Umnutzung Schanzenpost in Bern, mit Kommentar

--› Polizei- und Justizzentrum, Zürich

--› Seniorenzentrum Waltikon, Zumikon

--› Kappelenbrücke, Wohlen/Bern

--› Neues Kongresszentrum Zürich mit Presseschau

--› Entwicklung SBB-Güterareal in Luzern, mit Kommentar

Zum Wettbewerb der SBB schreibt Rahel Marti auch auf Seite 48 dieser Ausgabe. Sie kommentiert, wie der Profit die Architektur regiert und was geschieht, wenn Wettbewerbe schlecht aufgegleist werden. Hochparterre hat eine kleine Liebe für den Holzschnitt. Einen lieferte der Chefredaktor neulich den versammelten eidgenössischen Kommissionen für Natur- und Heimatschutz und Denkmalpflege ab. ‹Die sieben Tendenzen der Architektur› sind zum Essay auf Seite 38 geworden. Sie sind verbunden mit dem Heft ‹Schweizer Zukünfte›. Benedikt Loderer skizziert sieben Zukunftsbilder, die die Abonnentinnen und Abonnenten mit dieser Ausgabe erhalten. Es ist der erste Teil eines medialen Dreisprungs. Der zweite ist die Ausstellung ‹Mapping Switzerland2› im Seedamm Kulturzentrum Pfäffikon und der dritte ein Film, der am 14. August um 22.20 Uhr auf SF 1 zu sehen ist. Das Thema: Geschichte und Zukunft der Raumplanung in der Schweiz. GA

Inhalt

Funde

– Stadtwanderer: Das nie genutzte Potenzial

– Jakobsnotizen: Ein Ort fürs Design der kleinen Form

– Estermann: Je grösser die Sonderlast …

Titelgeschichte

Garantierte Grundrisskunde

Brennpunkte

– Oechslins Bibliothek: Athene in Einsiedeln

– Likeabike: Das Steckenpferd der Kinder

– Busterminal in Rütihof: Fahrt ins Grüne

– Das Neue Landesmuseum: Ein Vorgeschmack

– Ausgezeichnet: Gute Bauten in der Ostschweiz

– Essay: Die sieben Tendenzen der Architektur

– Universal Design: Zwischen Jung und Alt

– Neuer Bahnhof: Drunter und Drüber in Berlin

– Wettbewerb: Wenn Bundesbahnen planen

– Designkritik: Ein zu kluger Topf

Leute

An der zweiten Design Biennale in Luzern

Bücher

Kiloweise Design und Nachschlagewerke, Licht-, Strom- und Brückenbücher sowie über Anton Stankowski

Fin de Chantier

Forschungshaus in Dübendorf, Mercedes Benz in Stuttgart, Umbau Radiostudio, ein Superblock und ein Ferienhaus

An der Barkante

Mit Sabine Faust im Neumarkt in Zürich

Viel Raum - wenig Energie

Als Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs hatte die Eawag hohe Nachhaltigkeits-Ansprüche an ihr neues Verwaltungs- und Forschungsgebäude in Dübendorf. Der Architekt Bob Gysin und sein Team haben dem Institut ein Hightech-Ökohaus für 120 Arbeitsplätze gebaut, das keinen Birkenstock-Sandalen-Duft verströmt. Der rundherum mit stramm ausgerichteten blauen Glaslamellen eingefasste Bau liegt am Rand des Hallenensembles der Empa im Niemandsland zwischen Auto-, S-Bahn und Möbelhäusern. Die bedruckten Gläser sind zwischen die Fluchtbalkone eingespannt. Im Winter stehen sie offen, sodass das Haus passiv die Strahlungsenergie nutzen kann, im Sommer sind sie geschlossen und werden zu Schattenspendern.

Da man von aussen nichts über das Innere erfährt, ist beim Eintritt die Überraschung gross: Es empfängt einen ein riesiges fünfgeschossiges Atrium. Es ist der kommunikative und haustechnische Kern des Gebäudes. Kommunikativ, weil es auch Ausstellungsraum ist und drumherum über alle Geschosse grosszügige Galerien mit offenen Besprechungs- und Arbeitsplätzen laufen. Haustechnisch, weil das Atrium Klimapuffer, unbeheizte Kühlzone sowie Licht- und Entlüftungskamin ist. Die automatischen Luken im Doppeldach unterstützen die Nachtauskühlung und Querlüftung. Die versetzte Anordnung der Sitzungszimmer bricht die Monumentalität des Luftraums. Nur der Vortragssaal, die Bibliothek, die Mediathek, die Seminarräume sowie einige wenige Büros auf der Nordseite sind nicht zweiseitig belichtet. Die meisten haustechnischen Anlagen sind offen geführt. Das hat zwar einen aufgeregten Materialmix zur Folge, doch so bleiben die Installationen jederzeit für die Wartung zugänglich.

Das Forum Chriesbach ist ein ‹Nullenergiehaus›. Nur das Personalrestaurant, die gemeinsam mit der Empa genutzte Bibliothek sowie der Empfang haben - für den Notfall - eine herkömmliche Heizung. Für die restlichen Räume reicht die Wärme der Mitarbeiter, der Computer, der Lampen sowie der Sonne für eine angenehme Raumtemperatur. Es hilft dabei die kontrollierte Lüftung: Die Zuluft wird im Sommer durch das Erdregister abgekühlt und im Winter vorgewärmt. Dank dieser und weiterer technischer Massnahmen soll das Forum nur rund 50 MJ/m²a verbrauchen und den Minergie-P-Standard um rund 40 MJ/m²a unterschreiten. Mit ihrem Haus statuiert die Eawag ein Exempel im nachhaltigen und energiesparenden Bauen. Trotzdem sei die Frage erlaubt, ob ein Haus für 120 Arbeitsplätze mit einer Energiebezugsfläche von 11000 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 8400 Quadratmetern zu den effizientesten Raumnutzern gehört.hochparterre, Mo., 2006.08.07

07. August 2006 Roderick Hönig

verknüpfte Bauwerke

EAWAG Forum Chriesbach Zürich

Wenn Bundesbahnen planen

Gewonnen hat das Projekt, das den höchsten Profit verspricht - nicht das architektonisch beste. So endete in Luzern ein Studienauftrag der SBB. Das wirft Schatten auf die grosse Immobilien- und Landbesitzerin. Wir fragen: Wie gut können die SBB städtebauliche Projekte entwickeln? Was geschieht mit dem Boden in öffentlichem Besitz?

Die SBB bemühen sich um Baukultur und erhalten gute Noten dafür. 2005 gewannen sie als erstes Unternehmen den Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes, immer wieder werden sie mit Brunel Awards ausgezeichnet, den Architektur- und Designpreisen der Bahnen (HP 9/05).

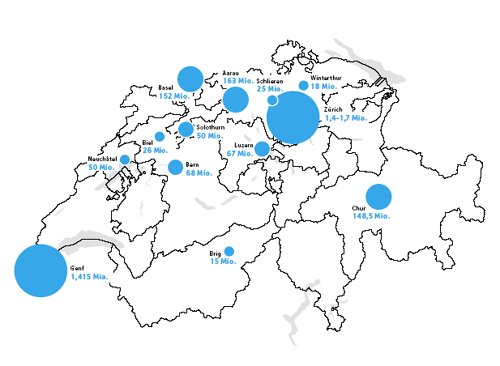

Doch den SBB gehören nicht nur Bahnhöfe und Brücken, die sie gut gestalten und pflegen, sondern auch Land: 105 Millionen Quadratmeter, das sind dreimal der Kanton Basel-Stadt oder ein Vierhundertstel Schweiz. Beeindruckend ist weniger das Ausmass als die Qualität dieses Besitzes: Ein stattlicher Anteil davon ist Land an erstklassiger Lage in den Stadtzentren - mit entsprechendem Wert. Vor hundert Jahren lag der Bahnhof abseits des Stadtzentrums, heute ist er nicht selten das Zentrum schlechthin. Hinter den Bahnhöfen und seitlich der Gleise gehört den SBB Land, auf dem sie früher Güter umschlugen oder das sie für neue Gleise und Gebäude horteten. Heute weiss man: Für eigene Zwecke werden die SBB diese Flächen nie mehr brauchen. Von Genf über Biel nach Aarau bis Chur ist zentraler Boden frei geworden.

Boden zu Geld machen

Schon vor fünfzehn Jahren (HP 3/91) war klar: Dieses Land ist Gold wert und wird den SBB einst viel Ertrag bringen, besser, wegen der Leistungsvereinbarung bringen müssen! Doch es ist anspruchsvoll, Boden zu Geld zu machen. ‹Entwickeln› heisst diese Arbeit: analysieren, was und wie viel auf dem Land gebaut werden darf, abschätzen, was und wie viel sich an wen verkaufen lässt - und projektieren bis knapp vor dem Spatenstich. Zwar kann eine Landbesitzerin ihren Boden auch ‹leer›, also ohne Projekte verkaufen. Den grössten Profit aber holt aus seinem Boden, wer ihn samt einem baureifen Projekt verkauft. Denn der Immobilienmarkt ist risikoscheu, da langfristig ausgerichtet - der Ertrag muss rasch und vor allem über lange Zeit fliessen. Deshalb steigen Investoren wie Pensionskassen erst ein, wenn ein Projekt bewilligt ist und Rekurse bereinigt sind. Die Landverkäuferin kostet diese Planung bis zur Baureife zwar hohe Vorinvestitionen, doch sie veredelt so ihren Boden und kann ihn umso teurer verkaufen.

Achtzig grosse Areale entwickeln die SBB zurzeit schweiz-weit nach diesem Muster - gewaltige Flächen, gewaltige Arbeit. Als Bauherrschaft sammeln die SBB Preise; wie steht es mit ihren Entwicklungskünsten? Aus hoher Flughöhe winken auch hier gute Noten. Das Unternehmen arbeitet mit den Behörden zusammen, führt vorbildliche Gestaltungsplanverfahren und Projektwettbewerbe durch - selbst dort, wo es nicht müsste: Zwar gehören die SBB dem Bund, doch für Bauten, die der Bund später nicht selbst nutzt, ist die öffentliche Ausschreibung nicht zwingend. Die SBB wissen aber: Die politische Legitimation ist unabdingbar für die Bewilligung von Projekten, die in den jeweiligen Städten fast immer als Grossprojekte gelten.

Ziel verschleiert

Doch schauen wir genauer hin - auf das Beispiel Güterareal Luzern (hpw 3/06). Das Gebiet liegt hinter dem Bahnhof und misst 9800 Quadratmeter. Auch hier erarbeiteten SBB und Stadt einen Gestaltungsplan im Rahmen des städtischen Entwicklungsschwerpunkts Bahnhof Luzern. Für die Projektierung einer Wohn- und Geschäftsbebauung war keine öffentliche Ausschreibung nötig; die SBB wählten also einen Studienauftrag auf Einladung. Nebst den Luzerner Architekten Daniele Marques und Lussi+Halter konnten sie vier renommierte Büros dafür gewinnen: Peter Zumthor, Burkhalter Sumi, Meili Peter und Diener&Diener. Als unabhängige Mitglieder sassen Mike Guyer, Quintus Miller und Sabina Hubacher (Ersatz) in der Jury. Gewonnen haben den Studienauftrag Lussi+Halter - nicht mit der besten Architektur, sondern mit dem für die SBB profitabelsten Konzept. Sie portionierten die Nutzungen in investorengerechte Happen: in ein Haus mit Büros, eines mit Eigentums- und eines mit Mietwohnungen. Ihr Projekt kam dem von den SBB angestrebten Landwert am nächsten. Dieser Wert besagt: Sämtliche Erträge aus den Nutzflächen, abzüglich die Erstellungs- und Entwicklungskosten, geteilt durch die Grundstücksfläche. Die SBB hatten diesen Landwert den Teilnehmern nicht angegeben und nicht explizit gefordert, und doch gab er am Ende den Ausschlag für das Siegerprojekt. Für Teilnehmer wie unabhängige Fachjury - sie hat nicht für das Siegerprojekt gestimmt - hinterlässt das Verfahren einen bitteren Nachgeschmack; man fühlt sich missbraucht, wenn eine Auftraggeberin ihre Ziele verschleiert.

Bauen oder verbauen?

Der Studienauftrag Güterareal wirft Fragen zur Entwicklungsarbeit der SBB auf. Zunächst auf der Ebene der Architekturverfahren: Gewöhnlich - auch in Luzern - lassen die SBB in den Wettbewerbsprogrammen offen, ob sie selbst in die Projekte investieren oder ob sie verkaufen werden.

Was sagen Experten zu diesem Vorgehen? „Wer investieren wird, spielt grundsätzlich keine Rolle. Entscheidend ist: Das Projekt muss entwickelt und marktreif sein. Je näher der Verkaufsentscheid am Termin der Baubewilligung liegt, desto besser kann man ein Projekt den Bedürfnissen von Investoren und Nutzern anpassen“, meint Philippe Mueller, Partner bei den Zürcher Immobilienentwicklern Kuoni Mueller&Partner. „Die Architektur sollte bis zum Verkauf so flexibel wie möglich bleiben und der Nutzungsmix - Wohnungen, Büros, Läden - aufgrund aktueller Tendenzen bestimmt werden“, sagt Mueller. Ob so architektonische Qualität gewahrt bleibt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Anderer Meinung als Mueller ist Martin Hofer, Partner bei Wüest&Partner, Zürich: „Es empfiehlt sich, vor dem Wettbewerb abzuklären, welche Art von Wohnungen, Büros und Läden an einem Ort Sinn machen, das heisst auch: vermarktbar sind.“ Hofer weiss: „Wettbewerbe, die städtebaulich-architektonisch ausgerichtet sind, bei denen die spätere Nutzung also offen bleibt, führen in der Regel zu Verzögerungen oder gar Widersprüchen - wenn die ausgewählte Form und die später bestimmte Funktion nicht zusammenpassen.“

Wiederum übertragen auf das Verfahren in Luzern: Hätten die Teilnehmer eine Marktanalyse zur Unterlage erhalten, so hätten sie für diese Bedürfnisse entwerfen können, statt ein architektonisch einzigartiges, aber in den Augen der SBB am Markt vorbeizielendes Angebot zu entwerfen, wie es zum Teil geschah. Einmal mehr gilt: Der Wettbewerb ist so gut wie sein Programm. Damit sind wir bei der Rolle der Architekten. Gewöhnlich stellen die SBB keine konkreten Raumprogramme auf. Jedes Team muss ein vermarktbares Nutzungsangebot heraustüfteln, also den Rat professioneller Entwickler holen oder selbst Entwicklungsarbeit leisten. Doch sind Architekten Fachleute für diese Arbeit? Schieben die SBB damit nicht einen Teil ihrer Hausaufgaben als Entwickler ab?

Alles Land verkaufen?

Dies führt zur Investitions- und Finanzierungsstrategie der SBB. Hier sind sich die Experten Mueller und Hofer einig. „Es fragt sich, ob ein Eisenbahnunternehmen in Nutzungen investieren soll, die nichts mit seinem Betrieb zu tun haben - etwa in Wohnungen“, sagt Martin Hofer. „Dieser Markt funktioniert anders und verlangt anderes Wissen.“ An grossen Bahnhöfen könne ein Immobilienengagement in kommerzielle Nutzungen aber interessant sein.

Warum also lassen die SBB offen, in welche Nutzungen sie selbst investieren werden? Wer entscheidet dies aufgrund welcher Kriterien? Wie und wann bestimmen die SBB, auf welchen der 80 Areale sie selbst bauen werden? Wie klassieren sie die Areale? Wie lautet die Strategie?

Damit sind wir bei einer brisanten, weil öffentlichen Frage: Wieviel ihres teuren Bodens wollen die SBB verkaufen? Sollen sie überhaupt verkaufen? Kritische Stimmen sehen dies als Ausverkauf des Tafelsilbers der Bevölkerung. Auch Martin Hofer würde nur die wenig interessanten Areale verkaufen und die wertvollen im Baurecht abgeben. Philippe Mueller dagegen findet den Verkauf richtig; solange die SBB in den eigenen Betrieb reinvestierten, gehe das Volksvermögen nicht verloren. Doch worin sollen die SBB reinvestieren? Ist diese Strategie nicht zu kurzfristig? Wo wollen die SBB in dreissig Jahren, eine Generation später, mit ihren Arealen stehen? Was ist, wenn alles verkauft ist? Bisher bekennen die SBB generell: Im Umfeld der Bahnhöfe sollen lebendige Quartiere entstehen. Diese stärken die Zentrumsrolle der Bahnhöfe und bringen Kundschaft. Wie aber sichert das Unternehmen, dass auf den Arealen trotz des massiven ökonomischen Drucks weiterhin preiswürdige Architektur gebaut wird? - Ein Abschnitt voller Fragen, die wir den SBB gern gestellt hätten. Doch wir wurden freundlich auf den Herbst vertröstet: Genau an diesen Fragen arbeite man, Antworten gebe es deshalb noch keine.hochparterre, Mo., 2006.08.07

07. August 2006 Rahel Marti

Athene in Einsiedeln

Im Juni wurde die Bibliothek der Stiftung Werner Oechslin in Einsiedeln eingeweiht. In diesem profanen Sakralraum greifen Architektur, Bücher und Programm ineinander und bilden ein Kunstwerk. In den Tempel der Obsessionen des Werner Oechslin tritt man mit frommem Schauder ein.

Die Schale zuerst. Mario Botta hat eine Auster gebaut. Sie steht auf dem Jakobsweg. Der Baugedanke ist darum der Weg durch das Grundstück und das Gebäude, von einer Mauer unterstrichen, die sich im Garten fortsetzt. Doch Mario Botta möge mir verzeihen, dass sein Beitrag zur Bibliothek Werner Oechslins hier nicht gebührend gewürdigt wird. Wer wird schon eine Auster nach ihrer Schale beurteilen? Botta nimmt klug das Gelände auf, dramatisiert die Aussicht, weiss eine intelligente Antwort auf den schmalen Streifen Bauland, beeindruckt mit Archaik, empfängt die Besucher mit einer monumentalen Geste, kurz, ein Botta. Im Innern der Pilgermuschel erst zeigt sich ihr wahres Wesen: der profane Sakralraum. Er ist aus drei ineinander verwobenen Leitmaterialien gebaut: aus Holz, aus Papier und aus Phosphor. Prosaischer ausgedrückt: aus Gestellen, Büchern und Hirnschmalz konstruierte sich Oechslin sein Geistesgebäude.

Die Gestelle und die Bücher

Das Vorbild ist die barocke Klosterbibliothek, der Stiftsschüler hat sie schon als Bub in sich aufgesogen. Er hat diesen Bautyp über Jahre in sich getragen und hat in immer anderen Bibliotheken die Sehnsucht danach genährt. Die geistige Schwangerschaft dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert. Dann ist aus Oechslins Kopf die Athene von Einsiedeln entsprungen. Darum ist der grosse Bücherfestsaal eine Barockkapelle ohne Altar. Wer darüber den Kopf schüttelt oder mit den Schultern zuckt, dem fehlt das Wurzelgefühl. Wer so tief in der humanistischen Erde steckt, der wird von ihr geformt. Werner Oechslin ist barock aufgewachsen, ist durch seine Auseinandersetzung mit dem Barock noch barocker geworden, sein Ebenbild, die Bibliothek, kann daher nur barocke Formen haben.

Die Bücher sind in ihrer aufgereihten Kostbarkeit die Wonne des Optohaptikers, des Bibliophilen, der das Buch als Objekt der Begierde betrachten, berühren, beriechen und besitzen muss. Er liest nicht nur, ihm gehts um sinnlichen Genuss. Die Bibliothek ist sein Lustgarten und sein Fechtboden. Hier trainiert er Kopf, Herz und Bauch. Nachdem er sich vom Staunen erholt hat, fragt sich der Besucher: Wie sind die Bücher aufgestellt? Nach ihrer geistigen Verwandtschaft. Um den Kern der Architekturtheorie legen sich die Astronomie, Mathematik, Theologie, Philosophie. Man nimmt das erste Buch und findet in seinem Nachbarn eine Ergänzung, eine Vertiefung als Gegenüber, eine Weiterführung im Geschoss darüber. Die Aufstellung lädt zu Entdeckungsfahrten ein, man geht von Buch zu Buch und bleibt im Irrgarten des Wissens gefangen, bis man sich wieder auf den geraden Suchweg zurückbefiehlt. Die Aufstellung der Bücher ist die Abbildung der oechslinschen Weltordnung, seines persönlichen Universums.

Der Hirnschmalz

„Ich kann dir sagen, ich habe die Empfindung gehabt, in das Innere eines Schädels eingedrungen zu sein“, sagt General Stumm von Bordwehr über seinen Besuch in der Hofbibliothek (Robert Musil: Mann ohne Eigenschaften). So gings auch mir. Oechslin baute seine Erinnerung nach, doch sein Leben ist nur eines im Strom der Geisteswissenschaften. Er spürt, dass er auf den Schultern der Propheten steht. Bildung ist lebendige Erinnerung und die Bibliothek ist ihr Gefäss. Er fragt: Welches Wissen wird wieder in den Kreislauf der Bildung zurückgespiesen? Nur dieses ist lebendige Information. Die Wurzeln reichen tief. Das zeigt sich im ikonografischen Programm.

Der Professor lehrt an den Wänden und unterrichtet an der Decke. Die lateinischen und griechischen Inschriften, die Bilder und Statuen, sie alle verkünden eine verschlüsselte Mitteilung. Wer sie entziffert, nimmt zwei Botschaften mit. Erstens, Bildung ist nötig und zweitens braucht es dazu die urteilende Auswahl. Nicht die Wissensspeicher des Computers, sondern die Ablagerungen der durchgelesenen Nächte, der Reisen, der Museen, der Bilder, des Stadtwanderns: Die Beschäftigung mit dem Original macht die Bildung aus. Dazu braucht es das Urteil, die Auswahl und das jahrelange Wachsen der Übersicht. Nicht alles ist gleichwertig, die Waschpfanne der Wirkungsgeschichte misst das geistige Gewicht. Werner Oechslin tauchte sie in den Bücherfluss, das Gold der Geisteshefe blieb zurück, denn das Wirkliche ist das Wirkende.

Ich stand mit Ehrfurcht und Andacht in der Bibliothek. Mit einem Stockzahnlächeln auch. Ich war eingeschüchtert im Tempel der Obsessionen des Werner Oechslin. Beeindruckt von der Hartnäckigkeit, dem zähen, wilden Sammlerfleiss, der leidenschaftlichen Bücherliebe, dem Aufschichten des Bildungsgebirges und dem weltläufigen Auslegen von Bedeutung, kurz, dem überwältigenden dreifachen Ineinander von Raum, Buch und Programm. Da verbeugte ich mich vor der Passion des Werner Oechslin, seiner Leidensgeschichte und seiner Leidenschaft. ‹Il faut le faire.› Doch tauchte ich wieder ins kritische Bewusstsein auf und musste schmunzeln über das Kauzige und Bauernschlaue, das ebenso in Oechslin steckt. Die augenzwinkernde Mischung von Kirchenernst und Theatergeist, die in seiner Inszenierung steckt. Der Kunstgeschichtsprofessor ist auch ein philosophischer Bauer. Er hat noch etwas vom Klosterbuben bewahrt, der in der Stiftsbibliothek Bücher schleppte. Er spielt immer noch gerne.hochparterre, Mo., 2006.08.07

07. August 2006 Benedikt Loderer