Inhalt

Zum Thema

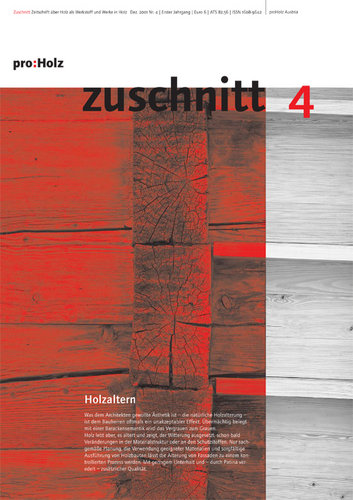

Holzaltern - was für ein Thema

Text: Karin Tschavgova

Über Totenbretter und andere Listen gegen die Vergänglichkeit

Text: Bernhard Tschofen

Projekte

Haus Truog Gugalun Versam/CH

von Peter Zumthor

Ganzheit aus Alt und Neu

Textzitate von Peter Zumthor

Berghaus Hahnenkamm Kitzbühel, Tirol

von Clemens Holzmeister

Abgehoben und seiner Zeit voraus

Text: Georg Rigele

Wohnanlage »Im Fang« Höchst, Vorarlberg

von Cooperative

Lebens- und Patinafähigkeit im Holzbau

Text: Otto Kapfinger

Vetterhof Lustenau, Vorarlberg

von Roland Gnaiger

Was das Holz hält

Text: Renate Breuß

Abbundhalle Zimmerei Reuthe, Vorarlberg

von Hermann Kaufmann

Hineinverwittern in die Landschaft

Text: Hermann Kaufmann

Wohnanlage Spitzweg Graz, Steiermark

von Volker Giencke & Co

Doppelt hält besser

Text: Karin Tschavgova

Ganzheit aus Alt und Neu

1994 wurde der Zubau an einen alten Hof in Graubünden von Peter Zumthor realisiert. Der Neubau sollte den Erben ein zeitgemäßes Wohnen ermöglichen und dennoch die Atmosphäre des kleinen Blockhauses erhalten. Unter einem neuen Dach wurde dem Bestehenden nur das hinzugefügt, was ihm aus heutiger Sicht fehlte: eine moderne Küche, Bad und Toilette, zwei Kammern mit größeren Fenstern, eine zusätzliche Holzfeuerung. Die Räume sollten innen wie außen eine Einheit erkennen lassen. Von der Fassadenstruktur unterscheidet sich der Holzbau zwar, farblich wird er sich aber immer mehr dem Altbau anpassen. Peter Zumthor wollte die Spuren der Abnutzung, die der alte Hof aus dem Jahre 1760 an allen Ecken zeigt, erhalten und »die Dinge erzählen lassen«. Mit den Jahren wird auch der Neubau zu sprechen beginnen. Holz als Verbindung zwischen Alt und Neu.

»Der kleine Hof, schmale Existenzgrundlage einer Bergbauernfamilie über Generationen (der Stubenteil datiert von 1760), war für die Erben so zu erneuern, dass er zeitgemäß bewohnt werden kann, ohne seinen Zauber zu verlieren - den Zauber seiner abgeschiedenen Lage am Nordhang (gugalun = den Mond anschauen), die Natürlichkeit des Fußpfades, der als einzige Erschließung zum Haus hinabführt, die Spuren des Alters: des schmalbrüstigen, auf schlechtem Fundament schief gewordenen Stubenteils mit seinen zahlreichen Flickstellen im Holzwerk, die erkennen lassen, wie klein die Fenster und wie niedrig die Decken und Türen ursprünglich waren. Der Entwurf respektiert diese Dinge. Unter einem gemeinsamen neuen Dach wurde dem Bestehenden nur das hinzugefügt, was ihm aus heutiger Sicht fehlte: eine moderne Küche, Bad und Toilette, zwei Kammern mit größeren Fenstern, eine zusätzliche Holzfeuerung. Dabei haben wir versucht, darauf zu achten, dass eine neue Ganzheit entsteht, in der Alt und Neu aufgehen. In zehn Jahren, wenn die Sonne die neuen Holzbalken geschwärzt hat, wird man sehen, wie dieses Ziel erreicht wurde.«

»So besteht für mich die Suche nach dem neuen Objekt, das ich entwerfen und bauen will, zu einem großen Teil darin, darüber nachzudenken, wie wir die vielen Orte unseres so unterschiedlichen Wohnens in der Welt wirklich erfahren - im Wald, am Fluss, auf der Brücke, auf dem Platz, im Haus, im Zimmer, in deinem Zimmer, im Sommer, am Morgen, in der Dämmerung, im Regen. Ich höre das Geräusch der Autos, die vorbeifahren, die Stimmen der Vögel und die Schritte der Passanten. Ich sehe das angerostete Metall der Tür, das Blau der Hänge im Hintergrund, das Flirren der Luft über dem Asphalt. Ich spüre die Wärme, die abstrahlt von der Mauer in meinem Rücken. Die Vorhänge in den schlanken Fensternischen bewegen sich leicht im Wind. Die Luft riecht feucht vom gestern gefallenen Regen, dessen Wasser im Erdreich des Pflanzentroges gespeichert ist. Alles, was ich sehe, die Platten aus Zement, welche die Erde halten, die Drähte des Spaliers, die gedrechselten Stäbe des Geländers auf der Terrasse, der verputzte Bogen über dem Durchgang - alles zeigt Spuren der Abnutzung, des Gebrauchs, zeigt Spuren des Wohnens.

Und wenn ich genau hinsehe, beginnen mir die Dinge etwas zu erzählen über ihr Wozu und Warum und über die Art, wie sie hergestellt wurden. Denn all dies tritt in ihrer Form und Präsenz zutage oder liegt in ihrer Form und Präsenz verborgen.«zuschnitt, Sa., 2001.12.15

15. Dezember 2001 Peter Zumthor

Abgehoben und seiner Zeit voraus

Das Berghaus Holzmeister ist ein, auf einem gemauerten Sockel stehender, verschindelter Holzbau mit Pultdach. Die Ansicht von Westen her war anfangs turmartig, wirkt heute allerdings durch das Aufkommen eines Hochwaldes weniger markant.

»Ich bin immer bemüht gewesen, mit den Neuerungen der Zeit Schritt zu halten, ständig auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch immer die wertvolle traditionelle architektonische Kunst gegen die allzu krassen Auswüchse der modernen Bewegung zu verteidigen.«

Clemens Holzmeister 1936

»Auf 1800 m Höhe erbaut 1930. Nach Sonne, Schnee und Wetter in jener dem vollen Sturm ausgesetzten Höhe, nach Aufbau und Werkstoff gerichtet. Am Mauerwerk wurde, weil kostspielig, gespart, das wegen Schneeverwehung wenig bewohnbare Untergeschoß eingezogen, das Holzhaus überkragend. Dabei ergab sich die merkwürdige, wohltuende Erscheinung, daß durch den Luftzug, der durch den eingezogenen Sockel rings um das Haus entsteht, der Schnee nie an dieses herankam, sondern bei hohem Schneefall eine fast kreisförmige Wächte bildet.«

Clemens Holzmeister 1937

Das Berghaus Holzmeister liegt in etwa 100 m Abstand vom Haus des Kitzbüheler Malers und Architekten Alfons Walde, der seinem Jugendfreund Holzmeister das Grundstück verkauft hatte. Das Berghaus, wo 1930 zum ersten Mal Weihnachten gefeiert wurde, war Zentrum der familiären und freundschaftlichen Beziehungen Holzmeisters. Für einen überaus kommunikativen und mobilen Menschen wie ihn bildete es einen idealen Ort, um Gäste zu empfangen, mit der Familie und Freunden gesellige Tage und Abende zu verbringen, nachzudenken, oder in Ruhe zu arbeiten. Am meisten Leben herrschte im Berghaus in den 30er Jahren bis zur Emigration Holzmeisters 1938. In den Gästebüchern haben sich zahlreiche Freunde, Politiker und Künstler mit Zeichnungen und Gedichten verewigt. Während der NS-Zeit stand das Haus leer.

Aus der umfangreichen Publikation des Hauses wird ersichtlich, dass es nicht allein dem Rückzug ins Private diente, sondern von Holzmeister selbst einen paradigmatischen Platz in seinem Schaffen zugemessen erhielt.

Architektonisch wurde das Berghaus vielfach gewürdigt. Es ist, wie seine Besucherinnen und Besucher übereinstimmen, genial konzipiert, von einer einmaligen Raumökonomie, einer faszinierenden variablen Abfolge von funktional genau definierten und doch flexibel nutzbaren Räumen, einer klimatischen Zonierung, die vom beheizbaren Wohnraum zur gedeckten Veranda und weiter auf die der Sonne zugewandten Terrasse übergeht. Es bietet je nach Wetter und Stimmung größte Geborgenheit oder Offenheit. Die Veranda mit ihren nach unten versenkbaren breiten Fenstern diente als Arbeitsplatz. Schiebewände ermöglichen die Verbindung und Teilung des 37 m² großen Wohnraums in drei Bereiche. Einbaukästen sind integrierter Bestandteil des architektonischen Konzepts.

Für Holzmeister war die Tiroler Bauernstube ein Maßstab der Wohnlichkeit, nicht so sehr für seine Frau Judith (die eine Freundschaft mit Gio Ponti verband). Judith Holzmeister beeinflusste den Entwurfsprozess mit Wünschen nach einer modernen Gestaltung, einer vom Wohnraum abgetrennten Küche und einer eleganten Ausstattung des Zimmers im 1. Stock. Während die Räume im Hauptgeschoß eine Brettertäfelung aufweisen, ist das einen eigenen Wohnbereich bildende Zimmer im 1. Stock mit großflächigen »Beachpine«-Paneelen getäfelt.

Das Haus ist weitgehend im Originalzustand erhalten. Die hohe künstlerische, historische und kulturelle Bedeutung des Hauses zeigt sich formal im Umstand, dass es seit 1994 samt der originalen Inneneinrichtung unter Denkmalschutz steht. In der Begründung des österreichischen Bundesdenkmalamtes wird der Schluss gezogen: »Ohne jegliche historische Anleihen in der Form wurden dennoch alte landschaftsgebundene und traditionelle Bauweisen (nach rückwärts versetzter Betonsockel, Holzverschindelung) verwendet. Historisch gesehen stellt es einen Markstein moderner alpiner Architektur dar, in dem funktionelles Raumplanen und Naturnähe mit modifizierten Elementen lokaler Bautradition verbunden wurden.«zuschnitt, Sa., 2001.12.15

15. Dezember 2001 Georg Rigele

verknüpfte Bauwerke

Berghaus Hahnenkamm

Lebens- und Patinafähigkeit im Holzbau

Fünf zwei- bis dreigeschoßige Häuser in Holzskelettbauweise mit verglasten Veranden sind durch einen gedeckten Innenhof verbunden, an dem die Eingänge und Gemeinschaftsräume liegen.

Wir wandern durch das nagelneue Haus Helbock der Cooperative in Koblach. Es ist 1981 die erste Architekturexkursion aus Wien zur »Vorarlberger Bauschule«. Am Rand des Grundstückes, etwas auf Distanz, stehen Vorarlberger Kollegen, Purin, Wäger, Gnaiger, deren Bauten wir ebenfalls sehen werden. Ich habe die Hausrunde beendet und trete zu ihnen, und Hans Purin erklärt gerade, nicht unheftig: »So bringen sie den Holzbau in Verruf!« Er weist auf die untere westliche Ecke, wo der Fußpfosten der Holzkonstruktion nahe der Grasnarbe ganz offen auf dem Betonunterbau aufliegt.

Auf dieser Reise sah ich erstmals die Bauten der 1. und 2. Generation der Vorarlberger Baukünstler, und in dem Satz Purins lag nicht nur fachliche Kritik, er verdeutlichte auch eine scheinbar periphere, doch klare Differenz zwischen den Älteren und den Jüngeren- speziell der Cooperative. »Im Fang« in Höchst war damals ganz neu, ganz in leuchtendes, unbehandeltes Fichten- und Kiefernholz gehüllt, und ich verhehle nicht, dass diese unbekümmerten, offenen Baustrukturen mich damals stärker berührten, als die ebenfalls so feingliedrigen, doch gediegener ausgeführten Arbeiten von Purin oder Wäger.

Fast zwei Jahrzehnte später besuchte ich nochmals »Im Fang« und andere kollektive Siedlungen vom Beginn der 80er Jahre. Nach den Gründerfamilien lebten hier offenbar bereits Zweit- oder sogar Drittnutzer. Die Anlagen waren mit Patina, mit den Spuren des Lebens, des Alltags und der Aneignung geradezu gesättigt. Man konnte sehen, dass da und dort auch Schäden entstanden waren, dass verändert und weitergebaut worden war, dass es zusätzlich Abdeckungen gab, dass Teile erneuert und andere erneuerungsbedürftig waren. Doch der unprätentiöse, der offene, räumliche Charme dieser Bauten hatte noch dazugewonnen. Diese Bauten waren »lebendige«, sichtbare »Zeitspeicher«, und es stimmte fast wehmütig, dies mit dem zu vergleichen, was 15 Jahre später von denselben Architekten nun in großer Stückzahl mit Bauträgern für die anonyme Mittelschicht gebaut wurde.

Die Frage nach der einfachen, rohen Bauweise als ästhetisches Konzept oder nach der Lebens- und Patinafähigkeit im Holzbau führt in diesem Zusammenhang zurück auf Purins Bemerkung und jene Distanz, die da zu seinen »Nachfolgern« sichtbar wurde. Purin und auch Wäger, der ja gelernter Zimmerer war, hatten mehr als ein Jahrzehnt gekämpft, um den Holzbau für die mittlere und untere Mittelschicht überhaupt wieder salonfähig zu machen, um die Vorurteile gegen das bäuerliche, billige, erhaltungsaufwendige, wenig prestigeträchtige Material mit ihren Beispielen zu entkräften. Konstruktiver Holzschutz und Detailsorgfalt waren dabei enorm wichtig, gerade in der alemannischen Gesellschaft, die extrem auf Sauberkeit, Ordnung, Tüchtigkeit, Effizienz etc. orientiert ist.

Für die nächste Architektengeneration waren andere Werte wichtig. Eberle & Co wollten schnell etwas bauen, schon während des Studiums, wollten billig bauen, wollten gemeinschaftlich bauen und wohnen. Holz war dazu das Naheliegendste, dem Selbstbau, der Bastelei, der leichten Veränderbarkeit, dem Lebensgefühl der Nach-68er adäquat. Diese Generation wollte sich nicht in fein geputzten, ordentlich jedes Jahr neu gestrichenen Häuschen einnisten. Man wollte kollektiv, alternativ leben, selbstbestimmt, die Ressourcen schonen, nomadisch und »natürlich« sein. Baubiologie war eher unbekannt. »Im Fang« hatte jede Menge an Spanplatten und am Dach Asbestwellplatten. Perfektion war kein Ideal, Langlebigkeit eine kleinbürgerliche Zwangsvorstellung. Nicht Wachsmanns Holzbaubuch war hier die Bibel, viel eher die »Handmade Houses« und »Shelter« - Kataloge der amerikanischen Dropout-Bewegung.

Speziell die Cooperative lag mehr auf der subversiven, pfiffigen Linie von Walter Segal. Selbstbau, einfachste Details ohne komplizierte Maschinen und Verfahren war die Devise: Veränderlichkeit in jeder Hinsicht war ein größerer Wert als Beständigkeit, das Zelt als Metapher lag viel näher als die Villa. Holz war dieser Generation ein Mittel zum Zweck, keine Weltanschauung, schon gar keine regionalistische. Als die Cooperative sich größeren Aufgaben zuwandte, wurde Holz fallengelassen und massiv gebaut. Dieser Pragmatismus im Idealismus der Jugendjahre war - aus meiner heutigen Sicht - die noch stärkere, die wirkliche Triebfeder.zuschnitt, Sa., 2001.12.15

15. Dezember 2001 Otto Kapfinger

verknüpfte Bauwerke

Siedlung Im Fang

31. 1969