Editorial

Der Anpfiff ist erfolgt. Und Argentinien wird drei Wochen später Weltmeister sein. Die Mannschaft aus der Schweiz ist gut aufgestellt und wir drücken die Daumen. Auch alle Hochparterris. Wir sagen aber schon zum Vornherein, was alle im Nachhinein sagen werden: alles falsch! Zum Beispiel in der Spielerauswahl. Ab Seite 50 ist die Mannschaft aufgereiht, die es mindestens in die Viertelfinals bringen würde – unter der weisen Ägide von Tilla Theus, der Architektin des Palastes des Weltfussballverbandes auf dem Zürichberg.

Um Sportsgeist geht es auch im Architekturwettbewerb. Benedikt Loderer erläutert auf Seite 54, weshalb das Projekt des spanischen Architekten Rafael Moneo für das Kongresshaus Zürich ein anständiges, aber kein gutes Projekt ist. Und schon gar kein werdendes Wahrzeichen. Und weshalb es nicht dazu reicht, das bestehende Kongresshaus von Häfeli Moser Steiger abzubrechen. Alle zehn Projekte sind in hochparterre.wettbewerbe hpw 3/06 aufgezeigt. Ebenfalls in der aktuellen Ausgabe sind folgende Wettbewerbe dokumentiert und kommentiert:

- Kongresszentrum Zürich, mit Kommentar

- Güterareal Luzern, mit Kommentar

- Polizei- und Justizzentrum, Zürich

- Umnutzung Schanzenpost, Bern, mit Kommentar

- Seniorenzentrum Waltikon, Zumikon

- Studienauftrag Kappelenbrücke in Wohlen bei Bern

Hochparterre hat einen neuen Kolumnisten: Josef Estermann. Er hat nach seiner langjährigen politischen Praxis als Stadtpräsident von Zürich die Theorie der Stadt studiert. Seine Tonlage stimmt er in seinem ersten, scharfzüngigen Beitrag auf Seite 13 an: Er kritisiert, wie die Bergregionen sich am Stadtgeld bedienen. Ich entgegne in den ‹Jakobsnotizen› mit einem Beispiel aus der Surselva, wie zuversichtlich und gut das Leben, Bauen und Wandern in der Alpinen Brache ist. GA

Inhalt

Funde

– Stadtwanderer: Vermisstanzeige

– Jakobsnotizen: Architekturwandern in der Surselva

– Estermann: Der Krug geht zum Brunnen …

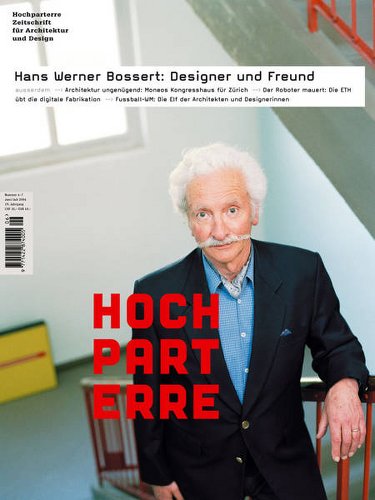

Titelgeschichte

Der Designer Hans Werner Bossert und seine Freunde

Brennpunkte

– Baden: Neues Schulhaus zwischen Stadt und Wald

– Zeitschrift Soda: Sinnsuche und Experiment

– Möbelmesse: Mailand ist der Laufsteg

– Jung und anderswo: Breslau

– Nanotechnologie: Die Zwerge in der Sonnencrème

– H&deM und Zumthor: Zwei Klangfeuer entfacht

– Fussball-WM: Hochparterre stellt eine Elf

– Wettbewerb Kongresshaus Zürich: Moneos Projekt

– Hotel ‹Dolder Grand›: Ein Diamant in neuer Fassung

– Ein Roboter mauert: Die ETHZ übt digitale Fabrikation

Leute

Am Merzbau-Symposium im Cabaret Voltaire in Zürich

Bücher

Architektenporträts und Wohnungsduden, ein Signaletik- und Wahrnehmungsbuch und zur WM ‹Die Stadien›

Fin de Chantier

Schulen in Winterthur und Le Grand-Saconnex, attraktive Um- und Aufbauten, Linth&Srüngli und stilvolle Garage

An der Barkante

Mit Otto Glaeser in Baden

Ein Diamant in neuer Fassung

Damit ‹The Dolder Grand› weiterhin das Flaggschiff der Zürcher Hotellerie bleibt, wird es aufwändig umgebaut und erweitert. Foster and Partners haben es entworfen, Itten + Brechbühl und Ernst Basler + Partner setzen die Pläne in die Realität um – eine Parforce-Leistung für alle Beteiligten.

Hoch über Zürich eröffnete 1899 das von Landesmuseum-Architekt Jacques Gros entworfene Grand Hotel und Curhaus Dolder seine Türen. Das romantische Bergschloss kostete 1,7 Millionen Franken und war schon damals das teuerste Haus der Stadt - trotz Bad auf der Etage. Das Hotel war zunächst nur in der Sommersaison geöffnet, erst 1916 stellte es auf Ganzjahresbetrieb um, vor allem, um betuchte Flüchtlinge zu beherbergen, die der Erste Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben hatte. Stets passte sich die Herberge den Bedürfnissen der Zeit an: In den Zwanzigerjahren wurde der Hoteleingang von der Hauptfront an die Rückseite verlegt, um an dessen Stelle ein Restaurant zu bauen, und hinter dem Hotel entstand ein Personalhaus. In den Sechzigerjahren wurde das Hotel umfassend renoviert, es erhielt einen zusätzlichen Zimmertrakt und einen Ballsaal im ersten Stock. Die Aus-sen-renovation- Ende der Siebzigerjahre war die letzte aussen sichtbare Veränderung. Während mehr als hundert Betriebsjahren konnte das Grand Hotel Dolder seine führende Rolle in der Zürcher Hotellerie zwar halten, doch ohne grössere Investitionen wäre die Position des traditionsreichen Hauses gefährdet gewesen; denn weltweit rüsten die Hotels der Spitzenklasse massiv auf. 2001 stiegen Devisenhändler Urs Schwarzenbach und Gastronom Martin Candrian beim Dolder ein. Sie vereinigten, was für die Zukunft des Hauses nötig ist: Geld und Know-how.

Das Projekt des Lords

Die Pläne für das neue Dolder, das seit April ‹The Dolder Grand› heisst, zeichneten Foster and Partners, die für Schwarzenbachs Sisa Immobilien bereits die Chesa Futura in St.Moritz entworfen hatten (HP 12/03). Ziel der Arbeiten ist es, das Haus wieder von seiner besten Seite zu zeigen. Dafür werden die späteren Zubauten abgerissen und der Haupteingang wieder an seine ursprüngliche Stelle verlegt. Zwei neue Zimmertrakte - der Spa-Flügel und der Golf-Flügel - umschliessen den Altbau von hinten, in der Achse des Haupteingangs kommt der Ballsaal zu stehen. Zu Füssen des Haupthauses, unter der Hotelzufahrt, kommen Restaurant, Konferenzsäle und der Spa-Bereich zu liegen. Kurz: Lord Foster gibt dem alten Diamanten einen neuen Schliff und setzt ihn in eine neue Fassung.

Itten+Brechbühl als Gesamtleiter und Ausführer sowie Ernst Basler+Partner als Ingenieure sind die Juweliere, die Fosters Schmuckstück vom Papier in die Realität umsetzen. Doch anders als im Schmuckatelier, wo der Diamant erst zum Schluss in die Fassung eingesetzt wird, steht auf der Baustelle hoch über Zürich der edle Stein bereits an seinem Platz und die Fassung muss um ihn herum gebaut werden - eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten. Denn die bis zu 18 Meter tiefe Baugrube rückt dem Altbau von allen Seiten zu Leibe, gleichzeitig erhält das alte Haus neue, tiefer gelegte Fundamente und hinter den alten Fassaden wird sein Innenleben, mit Ausnahme weniger, Teile komplett neu erstellt.

Den Altbau am Ort behalten

Auf einem Rundgang durch das im Rohbau weitgehend vollendete Haus schildern der Chefbauleiter Kuno Zimmermann und der Ingenieur Consuelo Senn, wie sie dafür sorgten, dass der Altbau nicht in die Baugrube rutschte, und wie sie das ausgehölte Haus stabilisierten, damit es nicht wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel. 150 Arbeiter waren während den Tiefbau- und Rohbauarbeiten auf der Baustelle beschäftigt. Zunächst wurde das Grand Hotel von seinen An- und Erweiterungsbauten befreit und aus dem Innern wurden die nichttragenden Bauteile entfernt. Dann wurden im Keller Mikropfähle in den Boden eingelassen und das Haus für die Abfangung und Stabilisierung vorbereitet. Nun wuchs im Innern, die alten Holzböden durchdringend, ein provisorisches Stahlskelett in die Höhe. Die Aussenfassaden wurden in 500 Bauetappen unterfangen und nach unten verlängert, um die Höhe des Untergeschosses zu erhöhen. Gleichzeitig hob man die Baugrube allmählich auf das Bodenniveau des neuen Kellergeschosses aus. Im nächsten Schritt wurde der Altbau von oben nach unten ausgekernt und die Stabilisierung der Fassade auf die Stahlkonstruktion verlagert.

Erhalten blieben vom alten Haus die Aussenwände, Teile des Daches, der Mittelteil mit Steinhalle, Haupttreppe und vorgelagerten Zimmern, die beiden Seitentreppen und - jeweils rechts und links des Mittelteils - zwei Zimmer pro Geschoss, die nun am Stahlskelett frei in der Luft hingen. Nun konnte man unter dem ausgeräumten Haus die Bodenplatte des neu als Gartengeschoss bezeichneten Untergeschosses betonieren. Das Haus hatte wieder festen Boden unter den Füssen gewonnen - jedoch nur für kurze Zeit. Denn jetzt begann die Baustelle in zwei Richtungen zu wachsen: Während nach oben in den alten Mauern sukzessive der neue Rohbau in die Höhe wuchs, gingen unten die Grabungen weiter; die Neubauten dringen tief in den Boden ein und schieben sich teilweise unter den Altbau. 110000 Kubikmeter Aushub führten die Lastwagen teilweise im Drei-Minuten-Takt ab - das waren bis zu 300 Fahrten pro Tag. Zur Grundsteinlegung am 4. Februar 2005 schien das alte Grand Hotel wie ein Hochseedampfer in einem tiefen, ausgetrockneten Ozean zu stehen.

Chirurgenarbeit im Hotel

Dieser schon auf dem Papier komplizierte und aufwändige Ablauf war auf der Baustelle noch komplexer und hielt manche Überraschungen bereit. So war die Bauqualität der alten Fassade sehr unterschiedlich. Zwar weise der Sandstein eine hohe Festigkeit auf, doch sei stellenweise sehr wenig Zement vorhanden gewesen, erläutert Kuno Zimmermann. Zudem sei während 100 Jahren sehr viel geflickt und verändert worden, was die Stabilität weiter beeinträchtigte. Zur Sicherung der Baustelle hatte man ein aufwändiges System installiert, das in heiklen Phasen kontinuierlich allfällige Verschiebungen registrierte und selbsttätig Alarm geschlagen hätte. Fast täglich standen Planer und Ausführende vor neuen Hürden, mussten unter Zeitdruck Lösungen für unerwartete Probleme finden.

Auch das Füllen der alten Hülle bot einige Knackpunkte, so beim Anschluss des Neuen ans Alte und bei der Haustechnik, die bei gleich bleibender Raumhöhe unsichtbar eingebaut werden muss. Für horizontale Lüftungskanäle blieb so kein Platz, sie mussten via Dach zur Technikzentrale in den Keller geführt werden. Und in den Wänden und Decken blieb neben den orangen Bündeln der Elektrorohre für Beton manchmal kaum mehr Raum. Chirurgenarbeit war am Dachstock nötig, wo die zimmermännische Tragstruktur grösstenteils entfernt, die charakteristischen Dachvorsprünge aber an Ort belassen werden.

Ohne Geometer geht nichts

Fragen solcher Art sind bei Sanierungen oder Umbauten an der Tagesordnung. Dafür würde man erwarten, dass bei den Neubauten, also der Fassung des Diamanten, alles routinemässig ablaufen kann. Doch weit gefehlt, denn Norman Foster und sein Team haben im Grundriss kaum gerade Linien gezeichnet; alles ist geschwungen und gebogen. Selbst der Ballsaal, der zunächst wie ein einfacher Zylinder aussieht, hat keine regelmässige Form. Komplex war da bereits das Zeichnen und Vermassen der Pläne im Büro, das Umsetzen auf der Baustelle mit der nötigen Präzision stellte Bauleiter und Polier vor neue Hürden. Bei den engen Radien liess sich der Kreisbogen zwar konventionell mit einem Mittelpunkt vor Ort bestimmen, bei den weiten Radien wäre der Mittelpunkt aber weit ausserhalb des Areals zu liegen gekommen. Also haben die Ingenieure das ganze Bauwerk auf dem Landeskoordinatennetz aufgebaut. Im Abstand von zwei Metern, bei komplexen Teilen auch von nur einem halben Meter, übertrugen die Geometer die Punkte aus den Plänen auf die Baustelle. Der Baumeister stellte dafür eigens eine Equipe zusammen, die eine Geometer-Grundausbildung erhielten. Ohne sie konnte selbst der Polier auf der Baustelle gar nichts mehr ausrichten, wie Kuno Zimmermann erzählt.

Zurzeit werken im neuen Hotelkomplex über 400 Arbeiter am Innenausbau. Anfang 2008 soll ‹The Dolder Grand›, wie das Hotel neu heisst, eröffnet werden. Insgesamt wird es 174 Zimmer zählen, 115 normale Deluxe-Zimmer, 48 Junior Suiten und 7 Suiten, alle mit Whirlpool und Dampfduschen, sowie 4 Top Suiten, in denen zusätzlich eine Sauna zur Verfügung steht. Zwei Restaurants, eine Bar, ein Spa-Café und eine grosszügige Lobby wird es im Haus geben und für Feste und Bankette stehen Säle von 35 bis 600 Quadratmeter zur Verfügung. Wie es sich für Häuser dieser Klasse gehört, wird auch das Dolder seinen Gästen und Clubmitgliedern einen Spa-Bereich anbieten. Wenn das stolze Schloss oben am Zürichberg erst seinen Betrieb aufgenommen hat und geschäftig brummen wird, werden die Mühen der Planer und Bauarbeiter fast vergessen sein. Von ihnen wird man nur sprechen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Ansonsten wird das Haus als ‹Norman Fosters Meisterwerk› durch die Presse ziehen - als gleissender Diamant in neuer Fassung.hochparterre, Fr., 2006.06.30

30. Juni 2006 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Um- und Neubau The Dolder Grand

Zwei Klangfeuer entfacht

Herzog & de Meuron planen auf einer Weide bei Courgenay im Jura einen Konzertsaal und Peter Zumthor soll am Schwendisee im Toggenburg ein Klanghaus entwerfen. Zwei mutige Projekte, die auf architektonische Strahlkraft und Musikgenuss in Abgeschiedenheit setzen.

Ein ‹Oeuvre d'art› nennt Georges Zaugg das Konzerthaus, das Herzog & de Meuron für eine Weide oberhalb des jurassischen Weilers Courtemautruy entworfen haben (‹Gefühlte Architektur›, Seite 45). Zaugg ist doppelter Vater des Projekts: Zum einen gründete er 1977 das kleine, aber feine ‹Festival du Jura›, das endlich einen Konzertsaal bekommen soll, der Topinterpreten und ein Toppublikum anlockt. Zaugg ist Vorsitzender der Stiftung ‹Auditorium du Jura›, die sieben jurassische Politik- und Kulturpersönlichkeiten gründeten, um das Haus mit 700 Plätzen zu bauen und zu betreiben. Zum anderen ist Georges der Bruder des Künstlers Rémy Zaugg, der bis zu seinem Tod im August 2005 oft mit Herzog & de Meuron zusammengearbeitet hatte. Georges Zaugg, Jacques Herzog und Pierre de Meuron bezeichnen das Gebäude als ihre Hommage an den Künstler; im Konzerthaus sollen Werke von ihm und anderen internationalen Künstlern ausgestellt werden. Die Brüder hatten den besonderen Platz nicht weit ihres Geburtsorts Courgenay noch gemeinsam ausgesucht. Rémy Zaugg zeichnete zwischen den künftigen Standort des Auditoriums, Le Corbusiers Kappelle in Ronchamp und dem französischen Ornans, Geburtsort des Malers Gustave Courbet, ein virtuelles Kulturdreieck.

Hört man Georges Zaugg zu, so funkelt im Entwurf ein werdendes Wahrzeichen des jurassischen Aufbruchs. „Wir beleben die Kultur im ganzen Jurabogen. Das Haus wird ein Emblem unseres Kantons mit landesweiter Ausstrahlung.“ Pierre de Meuron doppelt nach: „Es wird ein Statement für die Schweiz. Wir rücken diesen magischen Ort ins Bewusstsein.“ Der Kanton Jura liegt auf der Karte des ETH Studios Basel (HP 9/05) in einer ‹Stillen Zone›: Gebiete, die fern grösserer Zentren und eher statisch sind. „Differenzen erkennen und fruchtbar werden lassen; in einzelnen Gebieten unterschiedliche Qualitäten entwickeln“ - das Projekt in Courtemautruy liegt im Sinn des ETH Studios Basel. Georges Zaugg ist überzeugt, das ‹Auditorium du Jura› werde die jurassische Wirtschaft ankurbeln. Es locke Musikliebhaber, Architekturtouristen und Unternehmen in die Region. Die heute auf 20 Millionen Franken veranschlagten Baukosten sieht Zaugg vornehmlich in die jurassische Wirtschaft fliessen; lokale Unternehmer sollen mit einheimischem Holz bauen.

Die Weide: Glück oder Grab

Die Architektur von Herzog & de Meuron ist Zauggs Trumpf. Der magische Ort aber könnte Glück wie Grab sein. Basel und Biel sind gut 50 Autominuten entfernt, weitere Städte - Muhlhouse, Besançon, Montbéliard, Belfort, Solothurn - eine Stunde und mehr; als Infrastruktur sind lediglich 400 Wiesenparkplätze geplant. Ein Musiksaal auf der Weide im tiefsten Jura - wer fährt für ein Konzert dorthin? Das Publikum sei da, antwortet die Musikszene überraschend. „Raus aus der Stadt, hinein in einen Saal in der Natur, das wird immer beliebter“, weiss Christoph Müller, Geschäftsführer des Kammerorchesters Basel und künstlerischer Leiter des Menuhin Festivals in Gstaad.

Der Leiter Musik bei der Pro Helvetia, Thomas Gartmann, stimmt zu. Beide nennen zahlreiche Festivals, die dank dieses Konzepts grossen Zulauf verzeichnen: etwa das Schleswig-Holstein Musik Festival, das als ‹Musikfest auf dem Lande› in Gutshöfen stattfindet, oder die Schubertiade in Schwarzenberg im Bregenzerwald. Das Schweizer Musikinformationszentrum listet allein 45 Schweizer Festspiele auf, gut die Hälfte davon in ländlichen Orten. „Gerade abgeschiedene Orte ziehen ein grosses Publikum an“, ist Christoph Müller überzeugt. Die Reise sei kein Hindernis, sondern Teil des Erlebnisses. Thomas Gartmann schätzt: „In den Köpfen liegt der Jura weit weg. Doch das Projekt könnte funktionieren, wenn die Musik und die Ambiance erstklassig sind.“ Das Festival müsse ein eigenes Fenster öffnen, sich zum Beispiel in Barock-, Welt- oder zeitgenössischer Musik einen Namen schaffen. Problematisch finden aber beide Experten, dass keine Restaurants und Hotels geplant sind, die den Konzertbesuch abrunden könnten. Und beide fragen: „Wer nutzt das Haus in der festivalfreien Zeit? Das Geld für den Betrieb aufzutreiben ist schwieriger als jenes für den Bau!“

Dann könnten regionale Chöre, Gastorchester, Kongresse und Firmenanlässe das Haus füllen, zählt Georges Zaugg auf. Das tönt nach Allerweltsmix - möglich, dass die zündende Idee noch fehlt. Die Baukosten von 20 Millionen Franken sollen ganz von privaten Sponsoren und Mäzenen aufgebracht werden. Ebenso 5 Millionen Franken für einen Fonds, mit dem das Haus während der ersten Phase, die Zaugg auf 10 bis 15 Jahre schätzt, betrieben werden soll. Dass der Kanton Jura in der Rechnung nicht vorkommt, hat gute Gründe. Die Regierung lehnte ein Engagement für das Auditorium wegen der knappen Finanzen ab, sagt Jean Marc Voisard vom kantonalen Kulturamt. Dem Kanton stehen für kulturelle Institutionen und Projekte jährlich 1,2 Millionen Franken eigene Mittel und rund 1,5 Millionen aus dem Lotteriefonds zur Verfügung.

„Sehr mutige Investition“

Georges Zaugg muss Optimist sein und er steckt mit seiner Begeisterung an. Wie realistisch sind seine Pläne? Christoph Weckerle, der an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (HGKZ) nationale und internationale Expertisen zur Kulturpolitik erstellt, hält Zweifel für angebracht. „Sponsoren investieren in der Regel nicht in Infrastrukturen, sondern in zeitlich beschränkte Projekte; das Engagement hängt auch stark von Wirtschaftslage, Firmenprofil und Trends ab.“ Geld könnte also eher für das Festival fliessen, weniger für das Gebäude. Für die längerfristigere Perspektive, das Mäzenatentum, sei die Schweiz mit ihrer Stiftungstradition zwar prädestiniert. Doch dürfe man auch gewichtige Mäzene nicht überschätzen, wie etwa die Fondation Beyeler in Riehen zeige: „Lage, Architektur und finanzieller Grundstock waren vielversprechend, doch die Fondation braucht heute staatliche Unterstützung.“ Und was ist mit dem dritten Weg, mit dem Zaubermittel ‹Public Private Partnership›? „Der Kanton Jura müsste das Auditorium finanziell bevorzugen, um es ausreichend zu unterstützen“, meint Weckerle. Das sei in der Schweiz unüblich, hier werde niemandem viel, sondern allen ein bisschen zugesprochen. Beim Zürcher Opernhaus zum Beispiel setzt der Kanton Zürich einen solchen Schwerpunkt, es erhält jährlich über 60 Millionen Franken - die es trotzhoher Auslastung benötigt. Kein Museum, kein Konzerthaus könne von Eintritten leben. „Eine Institution wie das Auditorium du Jura wird ohne staatliche Gelder langfristig kaum überleben können, auch wenn dies zurzeit tabu ist“, sagt Weckerle, warnt jedoch: „Staatliches Geld wird knapper; in zehn Jahren ist die Situation für die Kultur prekärer als heute.“

Noch skeptischer ist Christian Laesser, Professor für Tourismus und Dienstleistungsmanagement an der Universität St.Gallen. Seine Bedenken gelten Lage und Auslastung: "Der Kanton Jura ist kein ‹Hotspot›, etwa wie das Tessin." Laesser ist skeptisch, ob Musik, Architektur und Ausstellungen die erforderliche Besuchermasse an den abgelegenen Ort zu locken vermögen und ob das Reservoir an Interessierten, die immer wieder kommen, genügend gross ist. Seine Grobrechnung: 20 Millionen investierte Franken führen jährlich zu mindestens 500.000 Franken Zins- und Amortisationskosten, Betriebs- und Unterhaltskosten nicht eingerechnet. Bei 200 Betriebstagen muss jeder Tag 2500 Franken Gewinn bringen. Ist das 700-Plätze-Haus voll besetzt, muss jede Person gut 3.50 Franken Gewinn abwerfen - nur um die Bauinvestitionen zu finanzieren. „Auch wenn 20 Millionen nicht viel sind - die Investition ist sehr mutig.“ Immerhin, die erste Hürde hat das ‹Auditorium du Jura› genommen; das Stimmvolk von Courgenay erteilte dem Projekt am 22. Mai das Baurecht.

Chöre am Schwendisee

Weniger auf ein Festival-Publikum wie im Jura, sondern auf aktive Musikerinnen und Musiker ausgerichtet ist das ‹Klanghaus›-Projekt im Toggenburg. Bauen soll es Peter Zumthor am Schwendisee oberhalb des Ortes Unterwasser. Die Geländemulde, so die Initianten, bilde einen natürlichen Klangraum. Wie beim Auditorium du Jura ist ein Holzbau geplant. Herz des auf 15 bis 20 Millionen Franken geschätzten Projekts wäre ein 200 Quadratmeter grosser Saal, konstruiert aus den Instrumentenhölzern Fichte und Ahorn. Dazu kämen Kursräume, Dokumentationszentrum, Bibliothek und Restaurant - aber, ebenfalls wie im Jura, keine Übernachtungsmöglichkeiten. Wie Peter Zumthors Gebäude aussehen könnte, ist im Gegensatz zum Auditorium du Jura völlig offen: Es gibt nicht einmal Skizzen.

Das Haus will vielfältige Bedürfnisse abdecken: Probewochen für Chöre und Orchester, Meisterkurse und Kurse zu Klang, Rhythmus und Naturjodel sind vorgesehen, die technische Ausrüstung wird entsprechend aufwändig. Dieses Programm mache die ‹Klangwelt Toggenburg› zu einem kulturwirtschaftlichen Projekt. „Es richtet sich an eine touristisch noch wenig erfasste, aber durchaus kaufkräftige Zielgruppe: Chöre und Orchester, für die noch kein spezifisches Angebot existiert“, schreiben die Initianten. Im Einzugsgebiet des Klanghauses gebe es mehrere Tausend Chöre und mehrere Hundert Orchester. Diese verreisen jährlich mindestens für ein Wochenende oder eine Woche, um zu proben und zusammenzusein - das abgelegene Toggenborg könnte da zu einem beliebten Ziel werden, Tausende von Übernachtungen wären möglich. Allein der Betrieb des Klanghauses werde bis zu einem Dutzend neuer Arbeitsplätze schaffen. Die Projektskizze rechnet eine Wertschöpfung für die Region zwischen 1,9 und 2,6 Millionen Franken pro Jahr vor. Laut Businessplan soll das Haus nach vier Jahren selbsttragend sein.

Träumen erlaubt

Auch Initianten aus dem Toggenburg ist klar: Das Haus braucht erstklassige Architektur und Akustik. Ein Zumthor-Bau erfülle diese Anforderungen und er setze ein Zeichen. Als Vergleich wird die Therme Vals angeführt, die

das noch abgelegenere Tal bekannt machte und die Übernachtungszahlen in die Höhe treibt. An Vals knüpft man im Toggenburg auch an, weil mit dem Klanghaus ein ‹Zumthor-Dreieck› entstünde: Kunsthaus Bregenz - Therme Vals - Klanghaus Schwendisee. Die Idee des Kulturdreiecks - eine wohl nicht zufällige Parallele zum jurassischen Projekt: Dahinter steht die Absicht, das eigene Projekt in den regionalen Zusammenhang zu fügen.

Das Klanghaus-Projekt hat eine Vorgeschichte: Es zählte zu jenen Kulturprojekten, die mit dem ‹Zukunftsfonds› hätten finanziert werden sollen, den die St.Galler Regierung aus den Sondererträgen der Kantonalbank-Teilprivatisierung äuffnen wollte. Dieser Fonds fiel aber in der Abstimmung Ende 2004 durch. Danach wollten die Initianten aufgeben, weil sie in der Region keinen Rückhalt mehr spürten, rappelten sich aber wieder auf, und inzwischen ist das Verständnis in der Region gewachsen: Regionalplanungsgruppe, Touristiker und Hoteliers unterstützen jetzt das Projekt. Peter Zumthor erhält aber erst grünes Licht für die Weiterarbeit, wenn die Finanzierung klarer ist. Vielleicht führt die beharrliche Kleinarbeit zum Erfolg: Breit angelegte musikalische Kurse führt Klanghaus-Initiant Peter Roth, Musiker und Chorleiter, schon heute im alten Kurhaus ‹Seegüetli› vor Ort durch. Dieses Jahr sollen über 600 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Region übernachten und die dritte Etappe des ‹Klangwegs› wird diesen Juli eröffnet. Die Initianten widmen sich zurzeit der Geldsuche: „Wir sind mit zahlreichen Sponsoren im Gespräch, mit Kulturträgern und mit dem Kanton“ - Konkreteres gibt ‹Klangwelt›-Geschäftsführer Stephan K. Haller nicht preis. Ein Bericht in der Regionalzeitung, wonach die UBS das Haus nun zahle, war leider ein 1. April-Scherz. Trotzdem davon zu träumen, sei ja nicht verboten, meinen die Initianten.

‹Gefühlte Architektur›

Expressionistische Krone, archaische Hütte, chinesische Pagode oder krude Märchenburg - im Entwurf von Herzog & de Meuron ist vieles lesbar. Die Sinne schwelgen, bevor der Verstand begreift, was er sieht. Wie entsteht diese Architektur? Die Entwurfsgedanken von Grund auf: Wie ein Amphitheater soll die zentrale Bühne in die Erde eingelassen werden; die Musiker und ein Teil der Zuschauer sitzen und stehen also auf der Weide. Das Erdgeschoss, oder der obere Teil des Sockels, sei ‹immateriell›, sagen die Architekten, es wird rundum verglast und damit nicht sichtbar, denn das Gebäude soll die Weidelandschaft nicht unterbrechen. Über dem Bühnensockel soll eine hölzerne Kuppel auf nur drei Stützen ruhen, Vorbild war hier eine über dem Raum schwebende barocke Kuppel. Weil die ideale Kuppelform, die Rundform, aus akustischen Gründen unmöglich ist, nähern sich ihr Herzog & de Meuron mit einem Sechseck an. Dessen Seiten verformten sie mit dem Akustiker Yoshio Toyota zu Krümmungen, sodass eine Blümchenform entstand. Diesen Grundriss schichteten sie stockwerkartig übereinander und drehten ihn jeweils um einige Grade. Die Form ist das Ergebnis zweier Regeln: Überall hervorragende Akustik und freie Sicht auf die Bühne. Die nach innen gewölbten Kurven sollen als Balkonnischen und Lichtöffnungen dienen, wie Schwalbennester scheinen sie in der Kuppel zu kleben. Die nach aussen gewölbten Kurven werden aus der Dachfläche drücken und den Dachhut von aussen verformen. Das Gebäude, das nur aus Dach besteht, soll mit Holzschindeln eingekleidet werden, allenfalls mit Eternit.

Die Grundform des Gebäudes geht auf das Kulturdreieck von Rémy Zaugg zurück; im Grundriss verlängert das gleichseitige Dreieck geometrisch den Sechsecksaal. Von aussen verleiht die pyramidale Form dem Gebäude einen Hauch Monumentalität.

Hochparterre erhielt keine Pläne von H & de M, weil sich das Projekt erst im Anfangsstadium befinde.hochparterre, Fr., 2006.06.30

30. Juni 2006 René Hornung, Rahel Marti

Schulhaus zwischen Stadt und Wald

Für die Wirtschaftsschule KV Baden-Zurzach haben die Architektinnen Barbara Neff und Bettina Neumann eine Erweiterung erstellt. Der Betonbau sitzt an der Hangkante, wo die Stadt aufhört und der Wald anfängt. Herzstück des kantigen Baus ist die dreigeschossige Halle.

Die Gegend um den Bahnhof Oberstadt ist eine vergessene Ecke Badens, erst recht, seit die SBB vor zwei Jahren den Personenverkehr auf der Linie zwischen Baden und Lenzburg einstellten. Noch fünf Güterzüge fahren täglich an dem funktionslos gewordenen Bahnhof vorbei. Etwas Leben ins Quartier bringen die 1500 Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule KV Baden-Zurzach, die täglich über die Passerelle in ihr Schulhaus jenseits der Gleise strömen. Anfang der Achtzigerjahre stellte die Architektengemeinschaft Meier+Kern und Obrist+Partner eine grün befensterte braune Kiste zwischen die Gleise und den Wald. Der Pausenplatz beschränkte sich auf eine schmale Terrasse im Winkel zwischen dem Schulhaus und den zur Hälfte in den Boden eingelassenen Turnhallen.

Für eine Erweiterung der Schule stand also nicht viel Platz zur Verfügung. Eines der zentralen Anliegen von Barbara Neff und Bettina Neumann, die 2001 den Wettbewerb für den Erweiterungsbau gewannen, war die Verbesserung des Aussenraums. Sie gaben dem Pausenplatz mit einem scharf geschnittenen Betonkörper eine räumliche Fassung. Er entwickelt sich aus dem Sockel heraus, der als Rampe zur tiefer gelegenen Kreuzlibergstrasse vermittelt. Nach Osten definiert der Neubau einen präzisen Abschluss des Schulareals. Nach Westen hingegen - zum Altbau und zum Pausenplatz - öffnet er sich mit der Geste der spektakulären Auskragung der beiden Obergeschosse über das Erdgeschoss. Damit vergrössern die Architektinnen den knappen Aussenraum, schaffen einen gedeckten Pausenplatz und verschränken das Äussere mit dem Innern. Präzise sichtbar wird dadurch auch die Lage des Gebäudes im Gelände: Von hinten her fliesst der Waldboden bis unter die Auskragung, entlang der Gleise reicht Vegetation bis an die Gebäudekante.

Im Herz die Halle

Eine halb in den Beton eingelassene Uhr, eine künstlerische Arbeit von Guido Nussbaum, markiert den Eingang und macht den Bau zum Schulhaus. Der öffentliche Raum des Pausenplatzes setzt sich im Innern des Neubaus fort und erklimmt auch die oberen Geschosse. Die dreigeschossige, im Grundriss quadratische Halle ist das Herz des Hauses. Zwei Treppen ermöglichen vielfältige Promenaden durchs Haus und die Galerien öffnen den Durchblick von Geschoss zu Geschoss. Eine Raumausweitung auf jedem Stock öffnet die introvertierte Halle nach aussen und bietet Platz für Tische mit Pausen- oder Arbeitsplätzen. Die Halle bildet den idealen Rahmen für eine der Lieblingsbeschäftigungen der KV-Schülerinnen und -Schüler während den Pausen: dem Sehen und Gesehenwerden. „Das haben wir doch damals auch gemacht“, erinnert sich Bettina Neumann. Die Bühne für diese im Rhythmus der Pausenglocke stattfindenden Auftritte haben die Architektinnen neutral gehalten; Beton beherrscht die Szene an Wänden und Decken und am Boden liegt betongrauer Terrazzo. Doch Beton ist nicht gleich Beton, wie die haushohe Wand gleich nach dem Betreten der Halle demonstriert. Hier wechseln sich schalungsrohe mit gestockten Betonflächen ab. Ein aufmerksamer Gang durchs Haus zeigt erstens, dass sich die beiden unterschiedlichen Oberflächen wie eine Schlaufe den Wänden entlang durchs ganze Gebäude ziehen, und zweitens, dass die schalungsrohen Flächen mit einer Farbe gestrichen sind, die die Wand je nach Lichteinfall geheimnisvoll schimmern lässt. Der Künstler Mayo Bucher hat die Behandlung der Oberflächen als Kunst-am-Bau-Arbeit zusammen mit den Architektinnen entwickelt. Es ist eine feine Arbeit, die man an der grossen Hallenwand zwar auf Anhieb erkennt, die sich aber in ihrer Gesamtheit erst allmählich erschliesst.

Einen Kontrapunkt zum kantigen Beton setzen die runden Oberlichter der Halledecke und die ebenfalls runden Leuchten auf den Galerien; mit mattem Glas gedeckte, violett schimmernde Öffnungen im Hallenboden weisen darauf hin, dass auch im Untergeschoss etwas los ist. Die gestockten und die schimmernd gestrichenen Betonwände leiten über die Treppen nach unten in den Gymnastik- und Kraftraum, dessen professionelle Ausrüstung die Bedeutung illustriert, die die Schulleitung dem Sport zumisst. Nun löst sich auch das Rätsel des violetten Lichts, das durch die fünf runden Oberlichter in die Halle schimmerte: Auf dem Boden liegt ein dunkelvioletter Belag.

Eine andere, lichtere Stimmung als in der kargen kantigen Halle herrscht in den Unterrichtszimmern, deren Wände und Decken in Weiss strahlen und auf deren Boden ein gelber Linoleum liegt. „Wir wollten ein neutrales Gefäss schaffen“, erläutert Bettina Neumann die Absicht der Architektinnen. Alle Zimmer sind identisch gestaltet, einzig durch ihre Grösse unterscheiden sie sich - die Informatikzimmer sind etwas grösser als die Klassenzimmer, die Gruppenräume etwas kleiner. Trotz der einheitlichen Farben und Oberflächen ist die Atmosphäre in jedem Raum anders, je nach dem, ob vor dem schwarz gerahmten Fenster der Wald aufragt oder sich die Weite der Stadt ausbreitet. Während des Unterrichts sind die beiden Welten von Halle und Zimmer hermetisch voneinander getrennt. Während der Pause jedoch, wenn die Türen geöffnet sind, überträgt sich dank dem gelben Boden die heitere Raumatmosphäre auch auf die Halle, die dann vom Leben der pausierenden Schülerinnen und Schüler erfüllt ist.

In den innen ausgekleideten Zimmern ahnt man auch, wie das ganze Haus konstruiert ist: aus innen gedämmtem Beton, bei dem die Anschlussprobleme so gut gelöst wurden, dass das Haus den Minergie-Standard erfüllt. Monolithischer Beton war von Anfang an der Wunsch der Architektinnen und die Auskragung über dem Erdgeschoss hätte eine andere Konstruktion gar nicht zugelassen. Erst als die letzte Wand und die letzte Decke betoniert waren, durfte man die Spriessen unter der Auskragung entfernen.

Frisch, statt verzagt

Der Neubau von Barbara Neff und Bettina Neumann macht aus dem etwas verloren in der Gegend sitzenden Schulhaus der Achtzigerjahre ein präzis definiertes Ensemble aus zwei Bauten. 25 Jahre liegen zwischen den beiden Teilen und der Unterschied ist offensichtlich: Dem Altbau ist die Verzagtheit und Orientierungslosigkeit der Architektur seiner Zeit anzusehen. Er ist zwar ein in der Tradition- der Moderne stehender Kubus, zeigt aber mit seinen auf dem Quadratraster aufgebauten Fensterteilungen auch Attribute der Postmoderne. Wie viel frischer und selbstbewusster tritt da der Neubau auf und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Kein Wunder, musste die Schulleitung für Ortsunkundige an der Zugangspasserelle eiligst ein Schild montieren: ‹Verwaltung› steht drauf, und es weist - wie schade - nach rechts, zum Altbau.hochparterre, Fr., 2006.06.30

30. Juni 2006 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Erweiterung der Wirtschaftsschule KV Baden-Zurzach