Editorial

»Wasserkontakt – Holz und Wasser«: ein logisches Nachfolgerthema zum Zuschnitt 21, der dem Holzschutz gewidmet war. Dort konnte man lesen, dass diese Kombination gefährlich sein kann, was die Dauerhaftigkeit von Bauteilen aus Holz betrifft, und dass der Grundsatz gilt, Holz sei von Wasser fern oder Holz sei zumindest trocken zu halten.

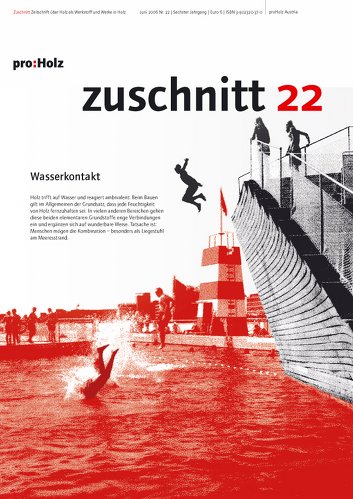

Aber »Holz und Wasser« hat ja nicht nur eine bauphysikalische Komponente, sondern inspiriert zu vielen Assoziationen, die mit Wohlbefinden, mit Erholung, Entspannung und Genuss zu tun haben.

Es erinnert an Urlaub, an die großen Ferien, an Strand, Sand und Meer. Man denkt an heiße Tage, an Badehäuschen, Liegestühle und trockene, warme Holzpritschen, die leicht nach Sonnenöl duften. »Holz und Wasser« ruft Gedanken an Ruderboote, Rindenschiffchen und elegante Segelyachten aus edlen Hölzern wach. An das Schaukeln im Wasser, das Plätschern der Wellen an der Bootswand und das Gefühl, barfuss über nassgespritzte Decksplanken zu balancieren. »Holz und Wasser« bedeutet ein Brett über einem Bach, ein Floß an einem Fluss, ein Steg an einem See und eine Landungsbrücke ins Meer. Es bedeutet auch Pfahlbauten, Venedig natürlich und Amsterdam, die verschwundenen Siedlungen an den Seen des Salzkammerguts und außerdem Surfbretter, Flussbäder und Sprungtürme.

Jede Assoziation für sich ist verlockend und Zeichen für die alte kulturgeschichtliche Verbindung des Menschen mit diesen beiden Elementen, auf die wir mit allen Sinnen reagieren.

»Holz und Wasser« enthält auch Aspekte der Hygiene: Neben der bekannten Frage, wie hygienisch ist mein Holzschneidebrett, gehören dazu Badezimmer, Saunas und Schwimmbäder, Holzlöffel und Eislutscherstiele. Schließlich ist »Holz und Wasser« von großer historischer Bedeutung und war wesentlich in allen Kulturen, die beides zur Verfügung hatten, wovon heute noch Schwemmkanäle, Pumpen- und Bewässerungssysteme, Schleusen, Wehre, Mühlen und Wasserräder zeugen.

Diese Fülle an Inhalten in einem einzigen Heft zu behandeln und auch die wichtigen baurelevanten Aspekte nicht zu vernachlässigen, ist unmöglich, wir hoffen aber, eine interessante Auswahl getroffen zu haben.

Besonders bedanken möchten wir uns bei Trude Lukacsek, einer Wienerin, die seit Jahrzehnten europäische Strände bereist und fotografiert. Ihre Bilder zeigen die Vielfältigkeit und Fantasie, mit der die oft temporäre, bisweilen bizarre Holzarchitektur dort entsteht, wo Menschen sich an einem Strand »häuslich« niederlassen. Vielen Dank auch an Gerhard Zauner (Taucher und Historiker), Franz Hummelbrunner (ehemaliger Klausenwärter) und Fritz Grampelhuber (Steegwirt) für den umfassenden Einblick in Geschichte, Konstruktion und Funktion der Seeklause in Hallstatt. Eva Guttmann

Baden im Hafen

Baden mitten in der Stadt scheint in Mode zu sein. Berlin hat schon seit einiger Zeit sein Badeschiff, in Wien soll diesen Sommer ein umgebautes Donaulastschiff mit Becken und Sonnendeck zum Badevergnügen verlocken und in Kopenhagen kann man seit einigen Jahren sogar mitten im Hafen baden.

Ein Grund dafür ist die bis dato beispielhafte Umweltpolitik der dänischen Hauptstadt. Obwohl eigentlich nie angenommen wurde, dass tatsächlich jemand im Hafen schwimmen will, investierte man dennoch massiv in die Steigerung der Wasserqualität und erhöhte damit den Erholungswert der bis dahin brach liegenden Flächen. 2001 wurde dann der so genannte blaue Plan für die nicht weit von der Innenstadt entfernten Hafengebiete entwickelt. Neue Kultureinrichtungen, Platz für Hausboote, die Sanierung alter Hafengebäude und sauberes Wasser sollten die Voraussetzungen für ein neues soziales Zentrum schaffen. Das Resultat überzeugt und das Planungsgebiet hat sich tatsächlich von einem ehemals industriellen Verkehrsknotenpunkt in ein soziales und kulturelles Zentrum der Stadt verwandelt.

Das Architekturbüro plot gilt seit einigen Jahren als eines der erfolgreichsten jungen Büros Dänemarks und wusste diese positive Entwicklung zu nutzen. Die Architekten, deren unbefangener Zugang zur Architektur und deren Mut zur unkonventionellen Argumentation dem Büro viel Aufmerksamkeit brachten, beteiligen sich unter anderem an einem zweistufigen internationalen Wettbewerb zur Errichtung des königlichen Theaters, das einen Teil des Entwicklungsplans für Kopenhagen bildete. Dieser Wettbewerb war Inspiration und Beginn für das später realisierte Hafenbad.

plot plante ein schwimmendes Gebäude, welches als »ultimatives königliches Theater« von Stadt zu Stadt auf Tour gehen könnte. (Die Fahrt mit großen Schleppern zur nächsten Stadt würde laut Berechnungen der Architekten nicht mehr als 24 Stunden benötigen.) Unter Verwendung schwimmender, mit Styrofoam gefüllter Betonfundamente konnten alle technischen Schwierigkeiten gelöst und der geforderte Kostenrahmen um rund die Hälfte unterschritten werden.

Obwohl der Vorschlag viel Aufmerksamkeit erntete, schaffte es das Projekt nicht in die zweite Wettbewerbsrunde. Doch die Idee einer schwimmenden Plattform blieb den Stadtvätern im Kopf. Sozusagen als Ehrenpreis erhielt das Architekturbüro im Januar 2003 daher den Auftrag, ein Hafenbad mit ähnlichen technischen Voraussetzungen zu konstruieren, jedoch unter der Bedingung, dass die Eröffnung im Juni desselben Jahres stattfinden könne. Das bedeutete die Bebauung von 2500m² mit einem Budget von 600.000 Euro in nur sechs Monaten!

Die Architekten entwickelten den einfachen Plan, die angrenzenden Grünflächen in Richtung Wasser auszudehnen und alle damit verbundenen praktischen Anforderungen an das Bad, wie z.B. die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und die allgemeine Zugänglichkeit zu erfüllen.

Das Hafenbad sollte als »Stadtstrand« fungieren und nicht so sehr den Vorgaben eines klassischen Schwimmbades folgen. Man konzentrierte sich also mehr auf die Errichtung eines neuen sozialen Treffpunkts. Damit ergaben sich ganz neue Anforderungen für die Liegebereiche und Uferzonen des Bades, welche im Wesentlichen das »Raumprogramm« für das Hafenbad bildeten. Bei einem herkömmlichen Schwimmbad würde man als Architekt für gewöhnlich die einzelnen Wasserbecken konzipieren. Das Hafenbad bot aber die Möglichkeit, den gesamten Entwurfsprozess umzudrehen und nur Oberflächen zu entwerfen, welche den Wasserzugang auf intelligente Art und Weise neu interpretieren.

Mit Hilfe der nunmehr klaren inhaltlichen Vorstellungen und einer in Dänemark nicht immer geforderten sozialen Verantwortlichkeit, entstand ein überdimensionales Sonnendeck aus Holz an der Grenze zwischen Wasser und Land.

Wie im Wettbewerb für das königliche Theater wurden die Fundamente aus schwimmenden Betonbojen gebaut. Ähnlich wie bei einem Schiffsgerüst wurde die tragende Unterkonstruktion durch ein System dicker Holzbalken verbunden und mit einfachen Brettern beplankt.

Aus Zeit- und Kostengründen entschied man sich für die Verwendung von finnischer Kiefer, welche durch herkömmliche chemische Oberflächenbehandlung geschützt wurde. Die ebenfalls aus imprägniertem Holz konstruierten Schiffsfragmente bilden Springturm, Aussichtsplattform bzw. den Platz für den alles überblickenden Bademeister.

Dieser zentrale Punkt wurde auf der schwimmenden Plattform so positioniert, dass Sport-, Kinder-, Sprung- und Familienbecken überschaubar sind. Diese Vorgabe seitens der Behörde gilt als Sicherheitsgarantie für alle Besucher und so konnte die zugelassene Kapazität auf rund 600 Personen erhöht werden. Der gegenüberliegende, bereits vorher existierende Park wurde durch klare Verbindungs- und Sichtachsen an das Bad angebunden.

Seit nunmehr drei Jahren wird die Anlage im Sommer regelrecht gestürmt. Offensichtlich ist es neben den herkömmlichen Ferien am Strand oder an felsigen Klippen auch ein besonderes Erlebnis, inmitten einer bizarren Hafenlandschaft aus Kränen, Werften und Piers zu baden.

Die Benutzung des Bades ist übrigens gratis – auch eine Erklärung für die Menschenmassen, die sich an schönen Sommertagen an Deck befinden. Kein Wunder, gilt doch ein Platz an Deck auch in unseren Breiten als absoluter Logenplatz im Bad.zuschnitt, Do., 2006.06.22

22. Juni 2006 Karin Triendl

verknüpfte Bauwerke

Hafenbad Kopenhagen

Zwischen Wasser und Himmel

Der Fußgängersteg Rapperswil-Hurden

Der Raum über dem Zürichsee ist weit. Ungewohnt weit in dem stark hügeligen, von Gletschern und Flüssen modellierten und von den Menschen dicht überbauten Gebiet zwischen Alpen und Jura, dem schweizerischen »Mittelland«. Nur die Seen bieten sich darin als offene, ebene Räume an. Der seit einigen Jahren bestehende Holzsteg zwischen der Stadt Rapperswil und dem ehemaligen Fischerdorf Hurden verbindet daher nicht nur zwei gegenüberliegende Ufer, sondern führt hinaus in diese besondere Weite zwischen Wasser und Himmel. Gewiss kann sich der Mensch mit einem Boot ebenfalls in diesen Raum hinaus begeben, aber das ist nicht dasselbe wie zu Fuß, etwa einen Meter über der Wasserfläche auf einem 2,40 Meter breiten Weg dahin zu gehen, zu schlendern oder zügig zu wandern, wie es gerade gefällt. Ganze 841 Meter ist er lang, der Steg, und fünf Mal ändert er mit einem Knick mehr oder weniger stark die Richtung, ohne aber das Ziel, eine Landzunge auf der anderen Seeseite, aus dem Blickfeld zu lassen.

Über die Funktion als Weg hinaus ist der Holzsteg raumbildendes, architektonisches Element, denn an einer Seite begleitet eine schulterhohe Geländerwand aus Eichenstaffeln, dem gleichen Material wie die Gehfläche, die schmale, langgezogene Plattform über dem Wasser. Die Geländerwand schneidet den Raum, teilt ihn viel stärker als der Steg allein dies vermöchte, schirmt aber zugleich, bietet räumlichen Halt in der Weite. Da kann die andere Seite getrost offen bleiben und bloß mit fünf dünnen horizontalen Drähten gesichert sein, die minimale Raumbildung ist da und wirkt beruhigend.

Man geht zirka zehn Minuten auf dem Steg. Das ist lang genug, dass die einfache, extrem reduzierte Raumbildung ihre subtile Wirkung entfalten kann und sich als solche im Gedächtnis festschreibt, einen Ort über dem Wasser schafft, dessen Geheimnis sich beim Begehen erschließt. Aber dieser Ort, das ist nicht bloß ein fünf Jahre alter Steg, das ist viel mehr. Das ist ein Seeübergang, der in die Prähistorie zurück- reicht, eine Tiefe von Jahrtausenden, was für uns Menschen an die Ewigkeit grenzt. Eine eiszeitliche Endmoräne des Linthgletschers bildet hier eine ausgedehnte Untiefe, die teils kaum einen halben Meter unter Wasser verläuft. Man darf annehmen, dass hier eine großflächige Furt bestand, die seit der Eiszeit ein vergleichsweise gefahrloses Überqueren des Gewässers erlaubte – problemloser als durch die schnell fließende Limmat unterhalb, oder die sumpfige Linthebene oberhalb des Zürichsees. Weiter dürfte der Weg dann beim heutigen Konstanz über den Rhein geführt haben und als Nord-Südachse frühen Wanderungs- und Handelsbewegungen gedient haben. Es erstaunt daher wenig, dass eine frühbronzezeitliche Inselsiedlung schon vor 3500 Jahren eine Stegverbindung zum Nordufer aufwies. Wobei die seit dem späten Neolithikum bestehende, relativ dichte Besiedelung der günstigen Uferzonen archäologisch belegt ist. Damals wurde der See mit Einbäumen befahren, in keltischer und römischer Zeit dann mit größeren Schiffen, schriftliche Quellen über regelmäßigen Fährbetrieb datieren aus dem 9. Jahrhundert.

Die Stadt Rapperswil gehörte von 1354 bis 1464 zum damaligen Österreich. Erzherzog Rudolf IV. ließ 1358 eine 1850 Schritt lange Brücke auf Pfahljochen errichten, um über einen eigenen, mit Wagen befahrbaren Übergang zu verfügen und damit die zur Eidgenossenschaft gestoßene Stadt Zürich mit ihrer Brücke über die Limmat zu konkurrenzieren. Über 500 Jahre lang wurde der Übergang regelmäßig erneuert, bis 1878 im Zuge des Eisenbahnbaus ein moderner Seedamm für Schiene und Straße eröffnet und die Holzbrücke abgebrochen wurde. Neben dem Handels- und Lokalverkehr diente der uralte Übergang den Pilgern auf ihren Reisen durch Europa, etwa auf das Südufer und von dort zum nahen Kloster Einsiedeln; als Teil des schweizerischen Jakobsweges weist er aber auch nach dem fernen Santiago de Compostela. Wir verstehen daher, dass dieser Weg über den Steg nicht irgendein Weg war und ist.

Als der zunehmende Automobilverkehr auf dem Seedamm den Fußgängern die Wanderfreude verdross, engagierte sich ab 1975 eine lokale Initiative, wieder einen Steg zu errichten. Da sie nach ein paar Jahren ins Stocken geriet, bot das Millennium den Anlass zu erneuter Anstrengung: Für die Baukosten von zirka 2 Mio Euro wurden Spenden gesammelt, verschiedene, zum Bau erforderliche Bewilligungen eingeholt – die Flachwasserzonen und Inseln stehen unter Naturschutz – und die Planung aktualisiert. Die Bauingenieure Bruno Huber und Walter Bieler (Holzbau) sowie der Architekt Reto Zindel entwickelten das Konzept und eine langlebige Konstruktion. Vom Splint befreite Eichenpfähle von 30, 45 und 70 Zentimeter Stärke und bis zu 16 Metern Länge wurden paarweise mit 7,50 Meter Abstand in den Seegrund gerammt. Metallene Kappen schützen die bewitterten Stirnflächen. Darauf ist jeweils ein mittels Schwert am stärkeren Pfahl eingespanntes Stahlprofil befestigt. Auf diesen Querträgern liegt ein Rost aus schmalen Eichenbalken, der als Gehfläche dient, wobei dank alternierenden Versatzes statische Durchlaufwirkung erzielt wird.

Minimierte Kontaktflächen und Dimensionen sowie ausreichende Durchlüftung sorgen für ein rasches Trocknen nach Regen- und Schneefällen. U-förmige Stahlprofilbügel halten die schmalen Balken in der Schar und dienen seitlich als Geländerpfosten. Die längs gerichteten Tragelemente, durch deren Fugen der Blick auf den Wasserspiegel fällt, lassen das Gehen auf dem Steg anders empfinden, als wenn sie quer liegen würden. Da die Fasern in Gehrichtung verlaufen, wird die Oberfläche von den Schuhsohlen mehr poliert als aufgeraut, was zu einer stets glatten und frischen Oberfläche führt. Die seitliche Holzbrüstung ist ähnlich wie die Gehfläche ausgeführt, wobei die Hölzer in Brett- und Lattendimensionen sich da und dort leicht gebogen haben und nun ein lebendiges expressives Bild abgeben. Das Geh- und Raumerlebnis ist einmalig. Selbst bei Schneeregen ist man fast enttäuscht, wenn der Weg auf dem Steg schon zu Ende ist – immerhin: in Gegenrichtung ist es um kein Haar schlechter.zuschnitt, Do., 2006.06.22

22. Juni 2006 Walter Zschokke

verknüpfte Bauwerke

Fußgängersteg Rapperswil-Hurden

Holzwerk mit Vergangenheit

(SUBTITLE) Die Klause am Hallstätter See

Es gibt unzählige, bis weit in die Vergangenheit reichende Beispiele für ebenso einfache wie intelligente und funktionstüchtige Holzkonstruktionen am und im Wasser: Boote, Pfahlbauten, Brücken, Schwemmkanäle, Mühlen, Schleusen, Kanalsysteme sind seit jeher an Orten entstanden, wo Wasser und Holz verfügbar waren und aus unterschiedlichen Gründen die Sinnhaftigkeit ihrer Kombination bestand.

Am Hallstättersee ist diese Sinnhaftigkeit besonders offensichtlich: Das Salz, welches im Bergwerk abgebaut wurde, musste in Ermangelung von Alternativen auf dem Wasserweg verfrachtet werden. Für die schwer beladenen Salzboote war es bei niedrigem Wasserstand kaum möglich, unbeschadet über die Untiefen am Ausfluss des Hallstättersees hinweg in die Traun zu kommen. Um den Schiffern genug Wasser zum Überwinden der seichten Stellen »mitzugeben«, errichtete der später für diese Leistung geadelte Thomas Seeauer 1511 eine 110 Meter lange »Klause«, die den Abfluss absperrt, das Wasser im See staut und erst dann frei gibt, wenn die Tore durch den »Klausschlag« geöffnet werden.

Über einen offen gelassenen Ausfahrtskanal am Westufer wurden auf diese Weise bis zu 1700 Boote jährlich in die Traun »geschwemmt«. Ihre Rückkehr erfolgte mit Hilfe der »Traunrösser«, schweren Arbeitspferden, welche die Schiffe auf »Treppelwegen« flussaufwärts bis zum heutigen Steegwirt zogen, wo die mitgeführten Waren umgeladen wurden.

Die Klause selbst besteht aus zwölf Kästen, den »Stuben«, die mit sich verkeilenden Kalksteinen gefüllt und mit starken Pfosten abgedeckt sind. Die Lücken zwischen den »Stuben« können durch Tore geöffnet oder verschlossen werden.

Nachdem das Wehr einige Male unterspült worden war, wurde die Anlage durch ein Gegenwehr ergänzt, das aus einer Reihe von schräg abgespreizten Rundhölzern (»Doggern«) auf einem am Grund verankerten »Doggerbaum« besteht und mit einfachen Planken abgesperrt werden kann. Sowohl Klause als auch »Doggerrechen« sind aus Lärchenholz, das früher in einem heute noch sichtbaren Wasserbecken gelagert wurde, um starkes Quellen nach dem Einbau zu verhindern. Die denkmalgeschützte Anlage ist nach wie vor funktionstüchtig und leistet gute Dienste bei der Regulierung des Wasserstands am Hallstättersee. Inzwischen erfolgt das Öffnen der Anlage elektrisch, geschlossen werden die Tore allerdings immer noch händisch mit einer Kurbel vom Boot aus. Ein Angestellter des Landes Oberösterreich wartet die Klause und führt kleinere Reparaturen durch; alle 25 bis 30 Jahre werden die Klausstuben erneuert, wofür immer noch unbehandeltes Lärchenholz verwendet wird, und es besteht kein Anlass daran zu zweifeln, dass die Seeklause auch in den nächsten 500 Jahren ihre Funktion erfüllen wird.

Gegenwehr aus abgespreizten »Doggern«, das mit einfachen Holzbrettern händisch geschlossen werden kann.Gegenwehr aus abgespreizten »Doggern«, das mit einfachen Holzbrettern händisch geschlossen werden kann.zuschnitt, Do., 2006.06.22

22. Juni 2006 Eva Guttmann