Editorial

Material ist knapp, Material ist teuer – und doch überall vorhanden. Durch die wohlüberlegte Wiederverwendung ausgedienter, bereits eingesetzter Rohstoffe und Bauteile werden Ressourcen geschont und zudem Abfall vermieden: eine Win-win-Situation. Hierzulande jedoch mahlen die Mühlen diesbezüglich recht langsam. Das Potenzial einer Großstadt als »Rohstoffmine« wird zwar hier und da erkannt, aber bei Weitem nicht ausgeschöpft. Unsere Nachbarländer sind teilweise schon erheblich weiter und gehen mit gutem Beispiel voran. Daher kommen unsere Projektbeispiele aus Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz.

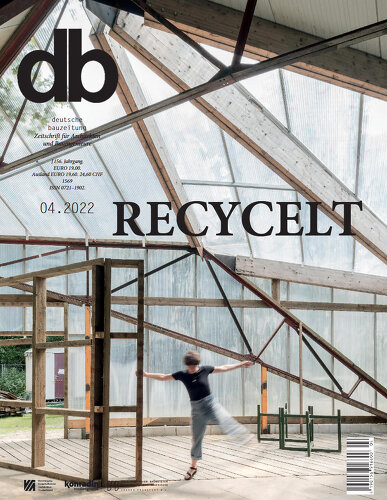

Für eine persönliche Betrachtung etwas ‧zu weit entfernt gelegen, aber dennoch sehr erwähnenswert ist das südkoreanische Projekt »1 300 Recycling Pavilion« von Hyunjejoo_Baukunst (s. Abb): Für eine temporäre Installation nutzte der Architekt, der übrigens in Düsseldorf studierte und dort auch heute arbeitet, 1 300 handelsübliche, halbtransparente Kunststoffkisten. Diese können anschließend für ihren ursprünglichen Zweck weiterverwendet werden, an anderer Stelle erneut als Pavillon dienen oder eine ganz andere Verwendung finden. Die Möglichkeiten sind vielfältig, wenn man sie denn nutzt. | Anke Geldmacher

Radikal unbefangen

(SUBTITLE) Kulturgebäude »Buitenplaats Brienenoord« in Rotterdam (NL)

Der neue Kulturbau auf einer Flussinsel in Rotterdam wirkt, als habe er immer dort gestanden: Zwei Drittel der Bauteile stammen vom Vorgängerbau, das meiste ‧Übrige ist ebenfalls Recyclingmaterial. Unter Leitung von Superuse Studios entstand ein unkonventionelles Gemeinschaftsprojekt, von Freiwilligen erbaut.

Der neue Kulturbau auf einer Flussinsel in Rotterdam wirkt, als habe er immer dort gestanden: Zwei Drittel der Bauteile stammen vom Vorgängerbau, das meiste ‧Übrige ist ebenfalls Recyclingmaterial. Unter Leitung von Superuse Studios entstand ein unkonventionelles Gemeinschaftsprojekt, von Freiwilligen erbaut. Zwei Drittel der Bauteile des neuen Kulturbaus in Rotterdam stammen vom Vorgängergebäude, das meiste übrige ist ebenfalls Recyclingmaterial.

Superuse Studios

Manche Bauten lassen sich über die Form beschreiben, andere nur über den Prozess. Für das neue Kulturhaus auf der vergessen wirkenden Van-Brienenoord-Insel in der Nieuwe Maas in Rotterdam gilt Letzteres, im mehrfachen Sinne. Die Gestalt des Gebäudes ist Resultat seiner Entstehung, historisch, planerisch – wenn dieser Begriff es ausreichend fasst –, und der konkreten Errichtung. All dies verbindet sich zu einem Recyclingprojekt ersten Ranges. Gleichzeitig ist Buitenplaats Brienenoord mehr als alles andere ein sozialer Ort und als solcher in die Welt getreten.

Die Insel rundum, im 19. Jahrhunderts durch Versandung gebildet, wurde im Krieg von den deutschen Besatzern gerodet, nach 1945 für Ölbohrungen ‧genutzt. Volksgärten entstanden, später diente die Insel zum Bau von Tunnelelementen für die Metro. V. a. aber war bereits 1931 ein Jugend-Clubhaus errichtet worden, das zuvor schon Jahrzehnte im Hafen als Militärbaracke gedient ‧hatte. Von 60 Jugendlichen ab- und hier wiederaufgebaut, erhielt der einfache Stahlbau damals ein zweites Leben. An diesen frühen Recycling-‧Vorläufer knüpfte das jüngste Projekt an. Nachdem ein Künstlerkollektiv 2014 den Bau eine Woche lang für Kulturveranstaltungen rund um urbane Zukunftsideen genutzt hatte, bot die Stadt den zugehörigen Grund mittig auf der Insel zur Pacht an. Verbunden damit waren eine Abrissgenehmigung und das Recht zum Neubau. Ein Kontakt zu Superuse Studios, Experten für zirkuläres Bauen, erweiterte indes das Nachdenken: Abgerückt wurde nicht vom Abriss der baufälligen Architektur, wohl aber von der Betrachtung ihrer Bestandteile als wertlos. Ausschlaggebend waren, so die Beteiligten, »verschiedene Aspekte – Nachhaltigkeit, Budget, Nostalgie und Logistik«, etwa weil die Brücke zur Insel nur 15 t trägt und Anlieferungen einschränkt.

Gemeinsame Bauabende

Die weiteren Schritte folgten in radikaler Unbefangenheit: Nach einer Inventarisierung erstellte Superuse einen maßstäblichen Baukasten aller Teile des Bestands, das Bauherrenteam – heute als Stiftung formiert – lud Mitglieder kultureller Gruppen ein, die künftig als Nutzer beteiligt sein könnten; in gemeinsamen Bauabenden wurden Modelle gebastelt, Ideen ausgetauscht. Wichtige Wünsche traten hervor: die Teilung des neuen Gebäudes in einen (ungeheizten) Ateliertrakt und den öffentlicheren Hauptflügel, getrennt durch einen Richtung Ufer verlaufenden Pfad; eine enge Verbindung zwischen innen und außen; ein vielfach nutzbarer Hauptraum, der heute mit einer kleinen mobilen Tribüne ebenso für Veranstaltungen dient wie als Café. Ein innerer Balkon über einem Büroraum erlaubt weitere Sitzplätze. Und schon auf damaligen Fotos sind ungewöhnliche Geometrien zu erkennen, die an die spätere Realisierung erinnern.

Dennoch darf man sich das Haus nicht als 1:1-Ergebnis dieser Abende vorstellen, wie Floris Schiferli, Partner bei Superuse, erläutert. Es war an ihm und seinem Team, die freien Erkundungen in Architektur zu überführen. Und dem Gegebenen weiter anzupassen: Der unregelmäßige Grundriss entspricht nun einem an den Enden abgefeilten Rechteck, das großteils den bewahrten Streifenfundamenten folgt. Zeltartig steigt darüber das Gebäude bis zur Höhe von knapp 8 m auf. Bei kleinerer Grundfläche gleicht das Volumen in etwa dem des Altbaus, gewinnt aber eine Luftigkeit, die dem einst länglich-modularen Vorgänger fehlte. Gelungen ist dies durch die ungewöhnliche Verwendung – gedreht, aufsteigend, aufgedoppelt – der alten Stahlfachwerkträger. Einzelne Träger wurden miteinander verbunden, mit Stahl oder Holz verstärkt. »Auch wenn klar war, dass die Konstruktion ausreichend tragfähig ist, ließ sich die Statik auf klassische Weise kaum berechnen«, erzählt Schiferli. »Für die Baugenehmigung war mindestens so ausschlaggebend, dass mit IMd ein bekanntes und vertrauenswürdiges Rotterdamer Ingenieurbüro an Bord war.«

Dynamische Prozesse

Die Haltung der Architekten prägt zudem, dass sie mit einem »dynamisch-definitiven Entwurf« hantierten. Fehlende Materialien wurden möglichst umsichtig ergänzt, was wiederum zu Änderungen in der Planung führen kann. Bereits ab 2004 entwickelte das Büro (damals noch unter dem Namen 2012 Architecten) schrittweise die Online-Plattform Oogstkaart für Urban Mining; auch nach deren Verkauf vor zwei Jahren wurden Kenntnisse und Netzwerke weiter ausgebaut. Auf Brienenoord stammen rund 65 % der Materialien – neben Trägern und Fundamenten auch Backsteine, Fensterrahmen, Balken, Bretter, Türen – vom Vorgänger; lediglich 5 % sind Neumaterial. Das verbleibende Drittel kommt von anderen Abriss- oder Umbauprojekten, z. T. im Stadtgebiet. Dass das Augenmerk auf kurze Wege gelegt wurde, trug zur Kreativität in der Anwendung bei. So ergab sich via Oogstkaart der Kontakt zu einer 3 km entfernten Klinik, aus der Radiatoren, Schränke und ein WC übernommen werden konnten sowie Steinwolle-Deckenplatten, nun in fünf Lagen als Bodendämmung verwendet. Transparente Polycarbonat-Stegplatten aus Gewächshäusern bei Delft halfen bei Teilen der Fassade, als sich Glas als zu schwer und ‧teuer erwies. Den Rest der Hülle bilden 10 und 14 cm dicke PIR-Sandwichplatten, teils recycelt, teils aus Produktionsüberschüssen. Als sich über einen befreundeten Bauunternehmer das Schaufenster einer nahen Snackbar organisieren ließ, wurde der Nordgiebel kurzerhand umgeplant. Die Rahmen im ‧Süden hingegen gehörten zum »Startkapital« aus dem Altbau, erhielten aber eine neue Doppelverglasung. Die ornamentierten Brüstungen schließlich entpuppen sich als ausgestanzte Stahlplatten, Abfallmaterial aus dem Maschinenbau.

Kollektives Bauen

Für Superuse bedeutet recyclingorientiertes Bauen, auch unübliche Verwendungen zuzulassen und »minderwertige« Stoffe zu integrieren. Buitenplaats Brienenoord ist zudem von einer deutlichen Do-it-yourself-Ästhetik geprägt. Sie schließt ein, dass das Gebäude etwa hinsichtlich der Klimatechnik gerade nicht besonders anspruchsvoll ist. Radiatoren und Fußbodenheizung werden zumindest vorerst über Gastanks des Altbaus betrieben. Ungeheizte Nebenräume funktionieren als Klimapuffer. Darüber hinaus setzt das Haus auf die Toleranz der Nutzer, wenn die Temperatur im Sommer doch deutlich ansteigt. Eine Begrünung des Daches ist vorbereitet, aber noch nicht umgesetzt.

All das hat mit dem Budget zu tun, v. a. aber mit einem weiteren Charakterzug: Tatsächlich wurde das Haus zu großen Teilen von Freiwilligen errichtet. Experten kamen punktuell hinzu; so wurden beispielsweise der Altbau zusammen mit einer Abrissfirma demontiert, die Träger mit entsprechendem Gerät positioniert. Das eigentliche Bauteam vereinte u. a. Flüchtlinge, Menschen mit Burn-out und Langzeitarbeitslose. Nach absolviertem Sicherheitstraining lernten sie auch voneinander, einschließlich unkonventioneller Lösungen, die, wie Schiferli lächelnd erzählt, nicht immer den Detailzeichnungen entsprachen. Manches wirkt mehr als rau; wichtiger aber: Ein paar der Freiwilligen sind bis heute im Team, andere fanden im Anschluss andernorts Arbeit.

Auch deshalb stutzt Schiferli, wenn man ihn als Architekten bezeichnet. »Von der Ausbildung her – ja. Aber unsere Tätigkeiten reichen längst weit über das Berufsfeld hinaus.« So ging es auf Brienenoord viel weniger um Autorenschaft als um die Begleitung sozialer Prozesse. Das Gebäude selbst hat zunächst temporären Status, weil damit Anforderungen etwa an die Bodensanierung entfielen; Genehmigung und Pacht müssen nach zehn Jahren verlängert werden. Der Insel jedenfalls steht das Projekt gut, zumal sie sich selbst im Wandel befindet. Derzeit werden die Ufer renaturiert und ein Gezeitenpark angelegt. Das kleine, umsichtige Bauwerk fügt sich in diese Haltung ein.db, Di., 2022.04.26

26. April 2022 Olaf Winkler

Einladung zum Experimentieren

(SUBTITLE) Lehrgebäude der Architekturschule in Aarhus (DK)

Industrielle Anmutung, flexible Räume: Die neue ‧Architekturschule in Aarhus will kein Werk, sondern eine Werkstatt sein. Sie fügt sich unaufdringlich in ihre Umgebung ein und lässt vielfältige Nutzungsmöglichkeiten zu. Sinnvoll und kreativ sind recycelte Materialien und Möbel in das Gebäude integriert. Die neue Architekturschule in Aarhus will kein Werk, sondern eine Werkstatt sein. Sinnvoll sind recycelte Materialien und Möbel in das Gebäude integriert.

Wer sich entlang der stillgelegten Gleise am alten Güterbahnhof im dänischen Aarhus bewegt, trifft auf eine vibrierende Oase kreativen Schaffens, auf Ateliers in kleinen Containern, improvisierte Cafés, eine Fahrradwerkstatt und – die 2021 fertiggestellte Architekturschule NEW AARCH des Kopenhagener Büros ADEPT. Der stufenförmig angelegte, umgerechnet rund 38,5 Mio. Euro teure Neubau erstreckt sich über vier ‧Etagen auf insgesamt 12 500 m² und entsteht scheinbar fließend aus seinem Umfeld heraus, anstatt aus ihm herauszustechen.

Die Fassade besteht aus rohem Beton und zu einem großen Teil aus Glas, das im EG am transparentesten ist und in den oberen Etagen 60 % des Wärmeeintrags abhalten kann, um ein optimales Innenklima zu schaffen. Transparenz ist auch im Inneren der rote Faden, der sich durch das Gebäude zieht und die Architektur mit ihrer Umwelt verbindet.

Sichtbar geführt

Hier setzt sich die industrielle Atmosphäre des Baus fort, der auch ein Lehrstück für die angehenden Architekten ist. »Alle Installationen sind offen geführt«, erklärt Martin Krogh, zuständiger Architekt des Projekts und Mitgründer des Büros ADEPT. »Die Studenten können daran im Prinzip ablesen, wie man ein Haus bauen kann.« Während die Elektrik und die Heiz- und Lüftungssysteme ansonsten üblicherweise kaschiert werden, kann man hier den Leitungen von der Steckdose aus auf ihrem Weg die Wand hoch folgen.

Im Eingangsbereich schafft eine große Fensterfläche eine Verbindung zwischen der Cafeteria und einer der Werkstätten. Die Verglasungen sind so dick, dass man zwar sehen, aber nicht hören kann, wie auf der anderen Seite gearbeitet wird – ein surreales Gefühl. Wie im Neubau war der Pausen- und Essbereich auch schon das Herzstück der alten Architekturschule, erzählt Martin Krogh, für den das Projekt auch ein sehr persönliches ist. Er hat selbst an der Hochschule studiert, die früher fast das Doppelte an Fläche auf insgesamt zehn Standorte in der Stadt verteilt umfasste.

Aufgabe des Büros ADEPT, das nach gewonnenem Wettbewerb 2017 mit der Realisierung beauftragt worden waren, war es u. a., Synergien zu schaffen, einen Ort, an dem die 600 Studierenden einander begegnen und voneinander lernen und einander inspirieren können, einen »Inkubator für architektonische Experimente«. Nach Einschätzung vieler Studierender ist dies gelungen.

Werkstattcharakter als DNA

»Das Gebäude versucht nicht, eine Ikone zu sein. Wir wollten kein Projekt, das v. a. zeigen soll, was wir als Architekten alles können«, sagt Krogh. Die DNA der Schule, meint der Architekt, sei deren Werkstattcharakter. So sollte das neue Gebäude eine Art Labor, ein Raum zum Experimentieren sein, den sich Studierende und Lehrende ein Stück weit auch selbst erschließen. So haben nicht alle Räume einen vorgegebenen Zweck, und noch wichtiger: Raumfunktionen lassen sich bei Bedarf auch schnell wieder ändern. »Am nachhaltigsten ist ein Gebäude, wenn es lange Zeit stehen bleiben und seinen Zweck verändern kann«, meint Krogh, der schon bei früheren Projekten den Fokus insbesondere auf die Nachhaltigkeit richtete.

NEW AARCH ist ein Raum voller kleiner und großer Räume mit z. T. flexiblen Grenzen. Die langen, offenen Zeichensäle liegen in den drei oberen Etagen an den Längsseiten des Gebäudes, in der Mitte die Treppen, über die man sich durch das Haus bewegt, und einige der »unprogrammierten Räume«, wie Architekt Krogh sie nennt. Noch haben die Studierenden nicht alle dieser »leeren Leinwände« nach ihren Vorstellungen mit Leben gefüllt: ‧Einiges ist noch im Entstehen, so mancher Raum muss seine Bestimmung erst noch erhalten. In manchen stehen bislang nur ein paar Stühle herum.

Die Werkstätten hingegen brummen vor Geschäftigkeit. »Jedes Mal, wenn man hier reinkommt, sieht es anders aus«, sagt ein Studierender. Man sieht dem industriell anmutenden Gebäude an, dass es genutzt wird, dass hier Theorie und praktisches Lernen unausweichlich eng verknüpft werden. Wie schon bei der Außenhülle drängt sich die Gestaltung der Innenräume nicht auf und kommt mit wenigen Materialien aus: Rohe Beton- und Holzwände sowie großflächige Verglasungen bilden den minimalistischen Rahmen für die Laborräume, in denen Holz und andere Baumaterialien herumliegen und den lebendigen Werkstattcharakter des Hauses unterstreichen.

Ressourcenschonende Ansätze

In einem 11 m hohen Mock-up-Saal, an dessen Seite sich ein riesiges Rolltor als Verbindung nach draußen befindet, können Studierende große Modelle aufbauen. Auf den verschiedenen Dachterrassen des gestaffelten Bauvolumens geht das Experimentieren weiter. Auch hier an der frischen Luft können die angehenden Architekten den Platz nutzen, um sich auszuprobieren. So ist etwa eine Bar aus Holz entstanden.

Der außen wie innen minimalistische Charakter des Gebäudes ‧trug zu einem relativ sparsamen Umgang mit Ressourcen bei. Dem zum Trotz sahen sich die Architekten gezwungen, auch für viele der Innenwände Beton zu nutzen, um die Lautstärke aus den Werkstätten zu dämpfen und den Studierenden in den anderen Räumen ein konzentriertes Lernen und Arbeiten zu ermöglichen. Neben den schalltechnischen Anforderungen sei die Nutzung von Beton auch den großen Spannweiten geschuldet, die zur Realisierung der flexiblen Räume nötig waren, erklärt Martin Krogh. Dabei kam so viel recycelter Beton, wie es innerhalb der dänischen Gesetzgebung möglich war (5-10 %), zum Einsatz.

Kreativ ging das Kopenhagener Architekturbüro mit dem Thema Recycling bei der Inneneinrichtung um. Für die Kantine im Eingang der Schule wurden zahlreiche PH-Lampen und Børge Mogensens ikonische Stühle »Folkestole« von den Standorten der alten Architekturschule zusammengetragen. In einigen Werkstätten bestehen die Böden aus upgecyceltem Holz von Resten der industriellen Fensterproduktion im dänischen Jütland. Für Teile der großen Bibliothek, die sich über mehrere Etagen des Gebäudes erstreckt, haben die eigens dafür beauftragten Architekten des Büros Praksis Arkitekter das Regalsystem eines alten Wirtschaftsarchivs wiederverwertet. Neben dem Konzept der Co-Creation wurde laut ADEPT auch auf lokale Produktionsstätten und kurze Transportwege Wert gelegt. Ohne Frage ist NEW AARCH ein pulsierendes Gebäude, das zum Experimentieren einlädt und kreative Synergien befördern kann. Dieser Werkstattansatz ist nicht nur gelungen, sondern auch sehr sinnvoll, da Architekturstudierende ein lebendiges Labor, um ihre Ideen ausprobieren zu können, bestens gebrauchen können – viel mehr als ein Vorbild in Form eines ikonischen Gebäudes. Der minimalistische und rohe Look schaffen darüber hinaus auf elegante Art Möglichkeiten der Materialreduzierung.

Was allerdings die Menge des verbauten Betons angeht, hätte der Neubau einer Architektur-Hochschule durchaus bestehende Standards mutiger herausfordern dürfen und dadurch sparsamer ausfallen können. Schließlich sollen kommende Generationen von Architekten hier nicht zuletzt lernen, wie sich die Zukunft nachhaltig gestalten lässt.db, Di., 2022.04.26

26. April 2022 Julia Wäschenbach