Editorial

Seit Wochen befinden wir uns im Lockdown, es ist davon auszugehen, dass uns weitere Wochen bevorstehen. Mittlerweile demonstrieren auf den Straßen Tausende Corona-Verharmloser und -leugner:innen wöchentlich gemeinsam mit Nazis und Rechtsextremen. Die Polizei kann sich nicht recht dazu entschließen, dagegen vorzugehen, auch wenn die Versammlungen untersagt worden sind, die Teilnehmer:innen zu wenig Abstand halten und trotzig keine Masken tragen. Genauso unentschlossen agiert die Regierung, die denjenigen, die den größten Druck ausüben oder den direktesten Draht haben, Lockerungen genehmigt, die anderen verwehrt bleiben. Die Übereinkunft, dass alle gemeinsam auf Aktivitäten verzichten müssen, um die Pandemie zu bekämpfen, löst sich auf. Ein wirklicher Plan ist nach wie vor – zumindest von Regierungsseite – nicht in Sicht, wichtige Strategien und Kampagnen wie NoCovid oder ZeroCovid gehen von der Zivilgesellschaft aus.

Wir haben uns letztes Jahr in einer Schwerpunktausgabe (dérive 80) mit Pandemien auseinandergesetzt, in der letzten Ausgabe einen Beitrag von Christa Kamleithner über die Cholera-Epidemien des 19. Jahrhunderts und ihren Einfluss auf die europäische Stadtentwicklung veröffentlicht und setzen in dieser Sampler-Ausgabe mit Beiträgen über die Auswirkungen von Covid-19 auf die urbane Gesellschaft fort. (Eine Besprechung von Christa Kamleithners äußerst lesenswertem Buch Ströme und Zonen. Eine Genealogie der »funktionalen Stadt« findet sich in dieser Ausgabe.)

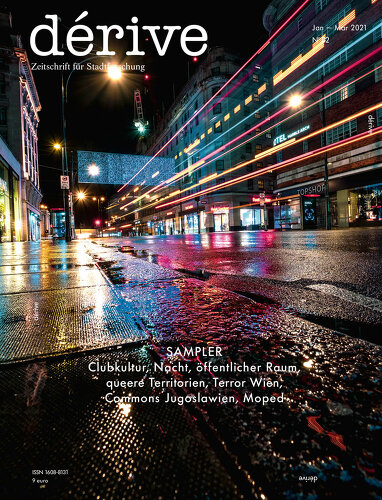

Im Fokus unserer Beiträge zu Covid-19 stehen diesmal das Nachtleben und die Clubkultur. Bars und Clubs gehören zu den Einrichtungen, die von den Einschränkungen der Anti-Corona-Maßnahmen am stärksten betroffen sind und deren Zukunftsaussichten am trübsten aussehen, weil die Ermöglichung von sozialer Nähe eine ihrer Kernaufgaben ist. Bis auf die Sommermonate des letzten Jahres, in denen manche unter Einschränkungen aufsperren konnten, haben viele von ihnen mittlerweile seit rund einem Jahr geschlossen. In der Debatte darüber, was systemrelevant ist und was nicht, durften sich Barbetreiber:innen bisher keiner besonderen Aufmerksamkeit erfreuen. Es zeichnet sich jedoch immer stärker ab, dass die ökonomische Krise in der öffentlichen Wahrnehmung zwar präsenter ist, die psychischen Folgen des reduzierten Soziallebens aber für viele wahrscheinlich die gravierenderen und langfristigeren Auswirkungen haben werden. Jedenfalls Folgen, die weniger leicht verhindert und weniger leicht ausgeglichen werden können. Dass ökonomische Konsequenzen der Pandemie wie Jobverlust trotzdem passieren und in Österreich nicht daran gedacht wird, das sehr niedere Arbeitslosengeld dauerhaft zu erhöhen, ist leider auch eine Tatsache.

Der kleine Bar-Club-Schwerpunkt dieser Samplerausgabe bringt einen Artikel des Hamburger Recht-auf-Stadt-Aktivisten Niels Boeing über die Situation der Bars in der Hansestadt und die Gründung des barkombinat Hamburg. Martin Wagner, Geschäftsführer des Wiener Clubs Fluc, berichtet in einem Gespräch über die allgemeine Situation der Clubs in Wien, die Bedeutung der Clubkultur und über die Umsetzung lang gehegter Pläne des Fluc-Teams, die Covid-19 nun beschleunigt hat. Ulf Treger schließlich spricht mit dem Geographen Jack Gieseking über die lesbische und queere Produktion von Raum und damit auch über Bars und Clubs.

Indirekt mit Bars und Clubs hat auch Peter Payers Artikel Eine Stadt verändert ihr Gesicht, in dem es um den islamistischen Terroranschlag am 2. November in Wien geht, zu tun. Der Attentäter hat mit dem Bermudadreieck, ähnlich wie die Attentäter in Paris fünf Jahre zuvor, ein beliebtes Ausgehviertel gewählt. Dass im Bermudadreieck auch die größte Wiener Synagoge steht, war bei der Auswahl des Anschlagsorts sicher kein Zufall. Lebensfreude, die Lust an Musik, Unterhaltung und Geselligkeit ist Islamisten verhasst. Sie gegen religiöse Fundamentalist:innen zu verteidigen, ist ein Auftrag für uns alle. Einen weiteren Text, der sich dem Nachtleben und auch der Lust am Feiern widmet, ist Robert Shaws Beitrag Public Space at Night. Anhand von Beispielen aus Sydney, Shanghai und London stellt er unterschiedliche Konstellationen und Situationen dar, in denen es um Aneignung, Kontrolle, Verdrängung, Infrastrukturen, Arbeit und Vergnügen in der Nacht geht.

Den Beginn des Hefts macht ein Artikel, der ebenfalls Orte der Kultur und der Begegnung in den Fokus nimmt. Die Schwerpunktsetzung ist jedoch eine andere: Das Belgrader Kollektiv Ministry of Space hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, dem eine große Recherche über Commons in Teilen Ex-Jugoslawiens zu Grunde liegt. Für dérive geben Iva Čukić und Jovana Timotijević einen Einblick in diese Studie, für die auch das Erbe des jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus eine wichtige Rolle spielt.

Die weiteren Artikel dieser Samplerausgabe sind Matthias Marschiks Text Das Moped als Sidestep der mobilen Moderne und Udo Häberlins Beitrag Öffentliche Räum als Plattform einer solidarischen Stadt und Baustein der Gemeinwohlorientieurng? Bei Marschik geht es um Massenmotorisierung in der Nachkriegszeit, um Geschlechterrollen und Männlichkeitsbilder, um Stadt und Land und ganz besonders um ein Fortbewegungsmittel, das in unseren Breiten heute nur mehr ein Schattendasein fristet: das Moped. Udo Häberlin gibt auf Basis von Sozialraumanalysen und Daten der Stadt Wien einen Einblick in Themen der Quartiers- und Stadtentwicklung rund um den öffentlichen Raum: seine Zugänglichkeit und Nutzung, seine Potenziale und Aneignungsfähigkeit, seine Verteilung innerhalb der Stadt und die neuen Ansprüche der Stadtbewohner:innen.

Das Kunstinsert hat diesmal Markus Wilfling gestaltet, dem es in seinen Arbeiten oft »um Paradoxe raumzeitlicher Wahrnehmungen, die die naheliegende Kontextualisierung eines Ortes in Frage stellen«, geht.

Es lebe die Bar- und Clubkultur!