Editorial

Ursprünglich war geplant, den Schwerpunkt dieser Ausgabe dem Thema Mobilität zu widmen. In zahlreichen Städten ist in den letzten Jahren das Bewusstsein dafür gestiegen, dass urbane Lebensqualität erfordert, die jahrzehntelange Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs zu beenden und den öffentlichen Verkehr und nicht-motorisierte Mobilitätsformen wie Zufußgehen oder Radfahren zu stärken. Doch die beharrenden Kräfte sind stark und einflussreich und stemmen sich mit all ihrer gesellschaftlichen Macht gegen diese Entwicklungen. Um jeden Parkplatz wird gekämpft, jeder neue Radweg ist Anlass für medial geführte Kampagnen.

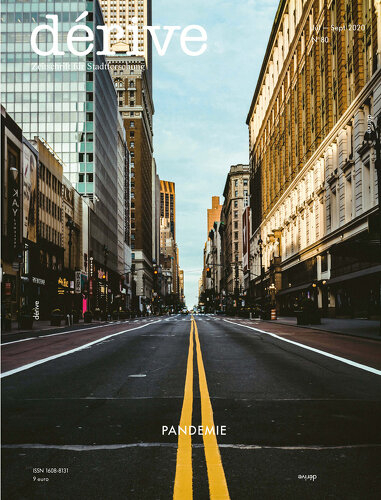

Während der Redaktionsarbeit für diesen Schwerpunkt änderte sich mit Covid-19 und den damit verbundenen Maßnahmen scheinbar plötzlich alles und es war uns klar, dass Covid-19 bzw. Pandemien im Allgemeinen ein Thema für eine Stadtforschungszeitschrift sein müssen. Der Eindruck, es hätte sich alles geändert, erwies sich rasch als oberflächlich. Covid-19 hat einfach vieles, was latent ohnehin schon lange vorhanden war, für alle offensichtlich gemacht. Die gesellschaftlichen Verhältnisse wurden nicht auf den Kopf gestellt, sondern zeigen sich uns durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wie unter einer Lupe. Das betrifft auch das Thema Mobilität.

Noch nie war es so sicht- und spürbar, wie viel Platz auf den Straßen vorhanden ist, wenn der Verkehr von einem Tag auf den anderen fast gänzlich verschwindet, wie das mit Verkündung der Ausgangsbeschränkungen der Fall war. Viel freier Platz wäre notwendig gewesen, um ausreichend räumlichen Abstand halten zu können. Eine verantwortungsvolle Politik hätte zu diesem Zeitpunkt Straßen für Fußgeher:innen geöffnet und Open Streets, Shared Spaces, Begegnungszonen etc. daraus gemacht. Doch davon war – von Ausnahmestädten abgesehen – nichts zu hören oder die Maßnahmen kamen erst sehr spät. Das Thema Flächengerechtigkeit, der zentrale Aspekt unseres geplanten Mobilitätsschwerpunkts, war mit Covid-19 also plötzlich noch zentraler als zuvor. Somit ist das Thema Mobilität nun auch Teil unseres Schwerpunkts zu Pandemien: Rainer Stummer, aktuell Aktivist der wichtigen und unbedingt unterstützenswerten Kampagne Platz für Wien, schreibt – ausgehend von einer Analyse des Volksentscheids Fahrrad in Berlin – über Raumverteilung und Protest und knüpft damit auch ein wenig an den letzten dérive-Schwerpunkt zu Protest an. Florian Lorenz hat für uns einen Text über das Konzept der Open Streets verfasst, das mit der seit 1976 (!) jeden Sonntag stattfindenden Ciclovía in Bogotá, Kolumbien, auf eine lange Geschichte zurückblicken kann.

Frank Eckardt verweist in seinem Beitrag die Vertiefung der Gräben auf die Zunahme gesellschaftlicher Ausschlüsse, sozialer und ökonomischer Diskriminierung und der Segregation zwischen Arm und Reich. Er tritt für eine Stadtplanung ein, »die sich nicht auf infrastrukturelle und städtebauliche Zielstellungen reduziert,« um die Voraussetzung für solidarische Strukturen eines urbanen Zusammenlebens zu schaffen.

Die Notwendigkeit einer sozialen urbanen Infrastruktur, die allen unabhängig von Herkunft und Klasse zur Verfügung steht und unabhängig von der neoliberalen Marktordnung geschaffen und aufrecht erhalten wird, betonen auch die Autor:innen des Beitrags Die Alltagsökonomie als Fundament zukunftsfähiger Stadtentwicklung. Der Ansatz der Alltagsökonomie (foundational economy) findet seit einigen Jahren verstärkte Aufmerksamkeit, und das, wie sich nun während Covid-19 wieder zeigt, völlig zurecht. Ein schlagendes Beispiel dafür, was passiert, wenn genau diese basale soziale Infrastruktur in Städten nicht vorhanden ist oder nicht allen zur Verfügung steht, bringt Ayona Datta mit ihrem Bericht über die Verhältnisse in indischen Städten. Millionen Arbeiter:innen mussten ihre Städte verlassen und zu Fuß oft über hunderte Kilometer in ihre Herkunfts-Dörfer zurückkehren, weil ein Überleben mit Verhängung der Ausgangssperren und somit ohne Einkommen für sie nicht mehr möglich war.

Einen Überblick über die Situation am Wohnungsmarkt, eine kritische Analyse der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen und Beispiele für selbstorganisierte solidarische Hilfsaktionen gibt das Redaktionskollektiv der Zeitschrift Radical Housing in ihrem Beitrag Covid-19 and housing struggles, den wir in einer gekürzten Version für diesen Schwerpunkt übersetzt haben.

Felix Stalder schließlich konstatiert eine Beschleunigung bestehender Digitalisierungsdynamiken, die sich durch die massive Stärkung digitaler Infrastrukturen ebenso zeigt wie durch den Ausbau der Marktmacht von Händler:innen wie Amazon, die sich anschicken, sich als kritischer Teil der Grundversorgung zu etablieren oder dem noch tieferen Eindringen von Sozialen Medien in unseren Alltag. Als überraschende und positive Entwicklung sieht Stalder die Entwicklung eines neuen Standards für Kontaktnachverfolgung (DP3T), »bei dem weder kommerzielle noch sicherheitspolitische, sondern zivilgesellschaftliche Akteur:innen federführend sind.«

Für unsere lose Serie an Beiträgen zur Wiener Stadtgeschichte stehen ein weiteres Mal die Donau und ihr räumliches Umfeld im Mittelpunkt. Die kleine Anarchie an der Donau ist der Titel von Matthias Marschiks Artikel über die Donauwiese. Das Kunstinsert der vorliegenden Ausgabe stammt von Selma Selman. Es zeigt »eine Auswahl von Arbeiten, die ihre Rolle als Frau in einer patriarchalen und von sozialer Ungleichheit geprägten Gesellschaft ebenso radikal wie direkt thematisieren«.

Mit dieser Ausgabe feiert dérive seinen 20. Geburtstag. Letzten Herbst hatten wir noch eine große Party in der Nordbahnhalle vor Augen, als wir an das Jubiläum dachten. Wäre die Nordbahnhalle letzten November nicht einer Brandstiftung zum Opfer gefallen, deren Aufklärung, wie es scheint, niemanden mehr interessiert, hätte uns wohl Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn es die Umstände erlauben, werden wir den 20er zumindest in kleinerem Rahmen beim diesjährigen urbanize!-Festival (nach-)feiern, das dieses Jahr Raum als Gemeingut unter dem Motto »Common Spaces, Hybrid Places« thematisiert und vom 14.–18. Oktober in Wien stattfindet. Save the date!