Editorial

Unsere gebaute Umgebung ist leider voller missglückter Beispiele, Gebäude in die vorgefundene Geländeformation zu integrieren. So finden sich allerorten nicht zu nutzende Außenräume, Abstellkammern mit spektakulärer Aussicht und sogar Panoramafenster gänzlich ohne Panorama. Um derlei Verschwendung architektonischer Möglichkeiten auszuschließen, ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den topografischen Gegebenheiten notwendig. Nur so kann es gelingen, das Potenzial, das darin schlummert, für die Architektur zu nutzen: Schützende und dem Ort verbundene Räume lassen sich dabei ebenso inszenieren wie eine Aussicht, die den Blick weitet. Setzen Planer zudem Innen- und Außenräume – ob zur unmittelbaren Umgebung oder zur Landschaft als Ganzes – schlüssig zueinander in Beziehung, kann dies sowohl zur Identifikation der Nutzer mit dem Gebäude als auch zur Orientierung darin beitragen. Im besten Fall fördert der gekonnte architektonische Umgang mit der Topografie das Bewusstsein für die Einzigartigkeit des Orts oder bringt diese sogar erst zum Vorschein. | Martin Höchst

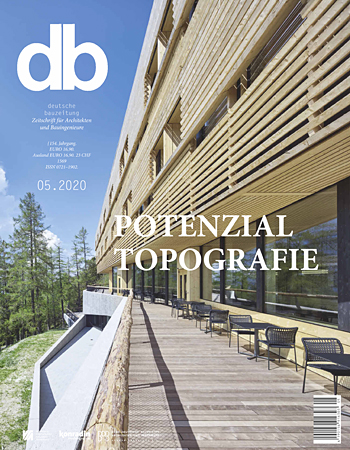

In den Hang komponiert

(SUBTITLE) Schulcampus in Neustift im Stubaital (A)

Das Miteinander steht im Schulcampus Neustift an erster Stelle. Das zeigt das pädagogische Konzept der offenen Lerncluster, aber auch das Schulhaus selbst: Nach Plänen von fasch&fuchs.architekten entstand eine faszinierende Architekturlandschaft, die viel Bewegungsfreiheit bietet und zugleich behutsam in die Tiroler Bergwelt eingebettet ist.

Die Gemeinde Neustift im Stubaital befindet sich auf rund 1 000 m Seehöhe einige Kilometer südlich von Innsbruck, ganz in der Nähe des Skigebiets Stubaier Gletscher. Sie setzt sich aus zahlreichen Ortsteilen zusammen, die als gleichmäßig verteilte Bebauungsinseln aus Wohnhäusern und Hotels fast nahtlos ineinander übergehen. Prägend für das Erscheinungsbild des Tals ist jedoch nach wie vor die weitläufige Wald- und Wiesenlandschaft. Am westlichen Rand des Ortsteils Kampl, am Übergang zu eben dieser Naturlandschaft, realisierte die Gemeinde im Rahmen eines zweistufigen, EU-weit offenen Architektenwettbewerbs den Schulcampus Neustift. Ziel des von ihr ausgelobten Verfahrens war die Zusammenführung mehrerer bislang auf dem Gemeindegebiet verstreuter Schulen mit insgesamt rund 450 Schülern der 1.-9. Klassenstufe. Teil des Campus sind die Volksschule, die Neue Mittelschule, die Polytechnische Schule und die Skimittelschule mit Ski-Trainingszentrum (inklusive Internat) und Mensa sowie eine auch für Breitensportaktivitäten und andere Veranstaltungen konzipierte Sporthalle. Sieger des Wettbewerbs wurde das Wiener Büro fasch&fuchs.architekten, das die Konkurrenz so klar für sich entschied, dass die Jury keinen zweiten, dafür aber zwei dritte Preise vergab.

Schule mit Weitblick

Das 12 000 m² große, zuvor unbebaute Grundstück liegt gut erschlossen direkt an einer Landesstraße am Rand des Ortsteils Kampl. Es fällt nach Westen leicht ab und bietet eine geradezu kitschig schöne Aussicht auf die Wälder, Almwiesen und Heuschober der nur spärlich bebauten westlichen Talflanke. Dass dieses einzigartige Umfeld eine bauliche Lösung erforderte, die die Landschaft in besonderer Weise würdigt, war für die Architekten schon nach der ersten Begehung klar. Entsprechend entwarfen sie ein kleinteiliges, sensibel mit einem eingeschossigen und zwei höheren Bauvolumen in den Hang komponiertes Gebäudeensemble. Dies ermöglicht von fast jedem Innenraum Blickbezüge in die Umgebung, ohne gleichzeitig mit den Baukörpern den dörflichen Maßstab zu sprengen. Zur Einbettung in die dörflichen Strukturen tragen auch die unaufdringlich eleganten Holzfassaden bei. Die OGs der beiden höheren Gebäude verfügen über Fassaden aus grazilen vorvergrauten Lärchenholzstäben, während das beide Gebäude verbindende EG mit einer einfachen Schalung aus Fichtenholzbrettern bekleidet ist.

Auch wenn im Bewerbungsverfahren der ersten Wettbewerbsphase explizit nach Referenzprojekten mit hoher Qualität in Bezug auf »maßstäbliches und landschaftsbezogenes Bauen« verlangt wurde, ist der Landschaftsbezug nicht der einzige Grund für das Konzept einer gebauten Landschaft. Vielmehr übersetzten die Architekten damit auch den Wunsch der Ausloberin nach einer »Schule von morgen«, die vielfältige pädagogische Ansätze und insbesondere einen »offenen« und »verschränkten« Unterricht mit ineinander übergehenden Lern- und Freizeitphasen ermöglichen soll. Zu den unerlässlichen Voraussetzungen zur Umsetzung solcher Ansätze zählt nicht zuletzt eine hohe Aufenthaltsqualität der Innen- und Außenräume, über die der Schulcampus heute zweifellos verfügt.

Auf Entdeckungsreise

An der Landesstraße tritt die Schule zunächst als zweigeschossiger Baukörper in Erscheinung. Dass dieser Kopfbau neben der Volksschule im OG auch eine gut 8 m hohe Dreifachturnhalle mit Zuschauertribüne beherbergt, lässt sich nur anhand der Glas-Oberlichter auf dem Vorplatz zur Straße erahnen. Von hier aus ebenfalls kaum auszumachen sind die sechs eingeschossigen Lerncluster, die terrassenartig gestaffelt links und rechts einer mittigen Erschließungsachse angeordnet sind. Die Polytechnische (Berufs-)Schule und die Skimittelschule für junge Ski- und Snowboardtalente belegen jeweils einen der oberen Cluster; die Neue Mittelschule ist in den unteren vier Clustern untergebracht. Den talseitigen Abschluss des Gebäudeensembles bilden schließlich eine von allen Schülern gemeinsam genutzte Mensa und das fünfgeschossige Trainingszentrum der Skimittelschule.

Wer den Schulcampus über den Haupteingang am Vorplatz betritt, taucht in ein lichtdurchflutetes Gebäude ein, das sich sofort als vielschichtige Architekturlandschaft entpuppt. Faszinierend ist dabei keineswegs nur die Präsenz der umgebenden Natur, sondern auch die strukturelle Offenheit – im EG selbst, aber auch von hier zu den darüber und darunter liegenden Geschossen. Das macht neugierig und weckt die Lust, sich auf Entdeckungsreise zu begeben. Den Auftakt bildet die Aula mit Schulbibliothek und Lesearena in der Eingangsebene. Wirklich interessant wird es aber erst, wenn man eine der zahlreichen Treppen und Rampen begeht. Letztere sind mit 9,5 % Steigung nicht wirklich rollstuhlgerecht, aber für Selbstfahrer in der Regel noch machbar. Um den Vorschriften Genüge zu tun, gibt es an jeder der vier Treppen in der mittigen Erschließungsachse einen Treppenlift – im Kopfbau und im Ski-Trainingszentrum gibt es zudem Aufzüge. Die Wahrscheinlichkeit, sich im Haus zu verlaufen, ist denkbar gering; und das liegt v. a. an zwei Aspekten: an der Hanglage und an der Erschließungszone in der Mitte. Im Zusammenspiel bilden sie perfekte Orientierungselemente, die stets vor Augen halten, wo man sich gerade befindet.

Wie in einem Bergdorf

Prinzipiell führen von jedem Ort im Gebäude zwei Wege nach oben oder unten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, sich auf dem Dach im Freien zu bewegen: Grasflächen, Holzdecks, flache Treppen sowie Sitzgelegenheiten an Bäumen dienen hier zudem als kleinteilige Aufenthaltsbereiche. Hinzu kommen die sechs Innenhöfe der Lerncluster, die jeweils einen Zugang ins Gebäudeinnere bieten und zusammen mit den Wegen eine Art dezentralen Pausenhof bilden. Räumlich ganzheitlich erlebbar wird der Schulcampus aber erst, wenn man auch die mittige innere »Straße« einbezieht. Sie schließt den Kreis und lässt ein engmaschig vernetztes Wegesystem entstehen, das den Schülern und Lehrern viel Bewegungsfreiheit beschert. Das Besondere an diesem Rückgrat ist zum einen der leichte Knick, der dafür sorgt, dass von einem Ende nicht das andere zu sehen ist, zum anderen ist es nicht einfach als abgetreppter Flur konzipiert; wie auf dem Dach gibt es auch hier Treppen, Rampen und Sitzstufen sowie als Garderoben genutzte Aufweitungen unmittelbar vor jedem Cluster, die den Weg wie in einem Bergdorf in Straßen, offene und eher zurückgezogene Bereiche gliedern. Großzügig wirkt die innere Straße aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil die zahlreichen Glasfelder der Fassade zu den Innenhöfen für viel Tageslicht sorgen.

Flexibilität und Farbverläufe

Alle Lerncluster sind gleich aufgebaut: Es gibt zwischen zwei und vier Klassenräume, die dem zum Innenhof orientierten Bereich für offenes Lernen gegenüberstehen, sowie seitlich je ein Lehrerzimmer und einen Gruppenraum. Große Glaswände zwischen den einzelnen Räumen unterstützen den Austausch. Zugleich gewährleisten sie, dass die Schüler auch dann beaufsichtigt werden können, wenn sie sich zum Lernen, Arbeiten oder Erholen auf den ganzen Cluster oder die Innenhöfe verteilen. Eine Besonderheit des offenen Lernbereichs ist seine Ausstattung mit eigens von den Architekten entworfenen Möbeln. Dazu zählen etwa unterschiedlich hohe, aufklappbare und mit Rollen versehene Schränke, in denen sich u. a. Unterrichtsmaterialien befinden, und die sich auch als Stehtisch oder Raumteiler eignen. Hinzu kommen frei im Raum verteilte Sitzsäcke und rechtwinklige Sitz- und Liegepolster. Resultat ist ein flexibel nutzbares Umfeld, das offene Lernformen ebenso fördert wie alternative Körperhaltungen. Die angenehme Offenheit und die inspirierende Vielfalt der Ausstattung sind nur möglich, weil sämtliche Bereiche über eine Sprinkleranlage verfügen.

Im Wesentlichen prägen fein verarbeiteter Sichtbeton sowie weiße Geländer, Holzfußböden, Akustikelemente und Einbauten die Innenräume. Dass bei aller Gleichförmigkeit der Cluster und der Haupterschließungsachse dennoch individuelle Bereiche entstehen, liegt am feinsinnigen Farbkonzept der Künstler Hanna Schimek und Gustav Deutsch. Auf Grundlage des Naturphänomens, dass Farben mit zunehmender Entfernung immer mehr verblassen, gestalteten sie die mittige Straße mit sanften Verläufen von hellen zu dunklen Farbtönen. Von oben nach unten lässt die Farbintensität z. B. der roten Akustikdeckenfelder zusehends nach, während die türkisfarbenen Setzstufen und Rampen von unten nach oben immer heller werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Mobiliar in den Clustern, dessen Farbigkeit gemäß dieser Idee ebenfalls variiert.

Die insgesamt eher zarte Farbgebung unterstreicht den Natur- und Ortsbezug der Schule ebenso wie das im pädagogischen und räumlichen Sinne inklusive Gebäudekonzept: In einer sorgfältig in die Topografie und Dorfstruktur eingebetteten Architekturlandschaft treffen Kinder aus vier Schularten und neun Klassenstufen aufeinander, die sich hier völlig selbstverständlich und frei bewegen können und sollen, und die nicht zuletzt dank der in jeder Hinsicht offenen Gestaltung eine große Gemeinschaft ausbilden.db, Do., 2020.05.07

07. Mai 2020 Roland Pawlitschko

Wogende Insel im ruhigen Fluss

(SUBTITLE) Baakenpark in der Hamburger HafenCity

Das einstige Hafengelände, auf dem die HafenCity weiterwächst, ist ein von Orthogonalität und Rationalität geprägter Ort. Ein neuer, in einem Hafenbecken als Halbinsel mit bewegter Topografie realisierter Park bildet nun innerhalb dieses von Funktionalität bestimmten Ordnungssystems einen markanten Kontrapunkt.

Selbst unter den Hamburgern ist nur wenigen klar, auf welch geschichtlich bedeutsamem Terrain die HafenCity entstand. Das langgezogene Areal des Grasbrooks an der Norderelbe bildete einst den Auftakt für den modernen Hamburger Hafen. Ende der 1830er Jahre wurde der Hafen – damals noch aus wenigen Hafenbecken bestehend, in denen die Schiffe an Dalben festmachten – zu eng. Hafenbaudirektor Dalmann ließ, anders als beispielsweise in London mit den Dockhäfen, eine Reihe tideoffener Hafenbecken bauen: Sandtorhafen (1866), Magdeburger Hafen (1872), Grasbrookhafen (1876) und schließlich der Baakenhafen (1887), dem heutigen Standort des neuen Baakenparks.

Die Hafenbecken erhielten damals befestigte Uferkanten (Kais), an denen die Schiffe festmachen konnten. Die Verbringung der Güter in Schuppen erfolgte zeitsparend mit Dampfkränen. So verkürzten sich die Liegezeiten der Schiffe und Umschlagzeiten der Waren erheblich, was den Hamburger Hafen zu einem der schnellsten der Welt machte.

Stadt am Wasser

Etwas mehr als 100 Jahre später, in den 1990er Jahren, hatte sich das Bild stark gewandelt: Der einst moderne Hafen war unwichtig geworden, weil die Waren in Containern in den großen Terminals weiter westlich umgeschlagen wurden. Die Hafen- und Logistikwirtschaft trachtete danach, die Becken zu verfüllen um dort große Lagerhallen errichten zu können. Der Architekt Volkwin Marg (gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner) wollte das nicht akzeptieren und fand im Chef des städtischen Hafenkonzerns HHLA, Peter Dietrich, einen Partner. Beide wussten um die topografische und historische Bedeutung des Areals und die Lagegunst nahe der Hamburger Innenstadt. Sie überzeugten den damaligen Bürgermeister Henning Voscherau von der Notwendigkeit eines Erhalts und einer Umnutzung des Grasbrooks. Die Idee für eine Erweiterung der Innenstadt auf den ehemaligen Hafenflächen war geboren, die bedeutsamen Hafenbecken gerettet.

Eine zentrale Frage für den neuen Stadtteil war, wie dort Land und Wasser ineinandergreifen und die reizvolle Lage an der Elbe genutzt werden konnte. Dass die Hafenbecken tideoffen sind, hatte für die HafenCity wichtige Konsequenzen: Es gibt dort Ebbe und Flut und bei Sturmflut wurde das Gelände regelmäßig überschwemmt. Die Umnutzung des Hafenareals zu einem Stadtteil mit Wohn-, Büro- und Freizeitnutzungen machte deshalb einen besonderen Flutschutz notwendig: Man entschied sich für die Aufschüttung der Landflächen um mehrere Meter auf sicheres Niveau – die sogenannte Warftenlösung. Zwar hatte man so ausreichend Distanz zum Wasser hergestellt, aber die (vertikale) Trennung zwischen Wasser und Land wurde zu einem gestalterischen Problem, sollte doch das Leben am Wasser zum größten Reiz des neuen Stadtteils werden. Bei Ebbe ist der Pegel so tief, dass das Wasser aus Fußgängerperspektive kaum sichtbar ist. Die Masterplaner (Kees Christiaanse und ASTOC) versuchten deshalb, den Niveauunterschied des Geländes zu vermitteln und zu nutzen: Die Kopfenden der großen Hafenbecken treppen sich von der neuen, höheren Ebene mittels breiter und langgezogener Terrassenanlagen hinab auf das alte Geländeniveau. Auf diesen Terrassen lässt es sich gut sitzen und flanieren, ebenso wie auf den seitlichen Uferpromenaden auf dem einstigen Geländeniveau. Im Sandtorhafenbecken wurde zudem eine Pontonanlage festgemacht, an der kleinere Museumsschiffe liegen. Im benachbarten Grasbrookhafen soll in Zukunft ein Segelboothafen entstehen.

Dennoch: Das Wasser erscheint in der HafenCity oftmals weit weg. So stand die Überlegung im Raum, in den neuen Vierteln rund um den Baakenhafen einen stärkeren Bezug zum Wasser herzustellen. Der städtebauliche Entwurf von APB Architekten sieht deshalb sechs im Hafenbecken stehende (noch nicht gebaute) »Wasserhäuser« vor. Und der wichtigste Bezugspunkt des Quartiers, ein Park für Sport, Spiel und Erholung, wurde gar als eine Halbinsel im Hafenbecken geplant. Dieser »Baakenpark« nach Plänen des Berliner Landschaftsarchitekturbüros Atelier Loidl wurde bereits eröffnet, während rundherum noch die Wohn- und Bürohäuser entstehen. Haben die Planer diese besondere Lage mit Gewinn nutzen können?

»Himmelsberg« und »Inselweg«

Um den Baakenpark erreichen zu können, muss man von der neu angelegten Baakenallee zunächst eine Treppenanlage herab auf das alte Geländeniveau steigen. Von dem dort liegenden Vorplatz aus präsentiert sich die Parkanlage recht unspektakulär mit sanft ansteigenden Grashügeln, auf denen Spiel- und Sportplatz liegen. Ein barrierefreier Pfad führt dann sacht hinauf ins bewegte Gelände. Es offenbart sich rasch, dass dies ein Rundweg ist, der zu den verschiedenen Attraktionen des Parks führt. Drei Plateaus besitzt die Anlage: im Westen der Sport- und Spielbereich, in der Mitte eine Spiel- und Liegewiese und schließlich im Osten der höchste Punkt: der sogenannte Himmelsberg. Er ist aus mehreren Schichten Elbsand aufgeschüttet worden, denen Geogitter Halt geben. Die drei steilen Seiten wurden mit Stahlgitterelementen versehen, auf denen dann Rasenmatten befestigt wurden, um den Hügel zu begrünen. Mit seinen 15 m Höhe ist er noch nicht einmal für Hamburger Verhältnisse ein Berg, aber der Steigungswinkel ist eindrucksvoll und macht das Erklimmen der rostroten stählernen Stufen zum Erlebnis. Das Aussichtsplateau ist bekrönt von einem hölzernen Sitz- und Liegemöbel, aus dem überraschenderweise zwei kleine Bäume wachsen, die im hier beständig wehenden Wind wohl kein ruhiges Leben haben werden.

Auf dem Plateau bietet sich ein schöner Blick nicht nur auf das werdende Quartier, sondern auch auf Bernhard Hermkes’ Großmarkthallen, die Elbbrücken und die Elbe. Von hier oben erschließt sich zudem der Zuschnitt der Park-Halbinsel: Mit ihren spitzen Winkeln erinnert die Grundform ein wenig an eine Bastion der längst geschliffenen barocken Befestigungsanlage Hamburgs. Die winkelförmige Figur setzt einen klaren Kontrapunkt zur Orthogonalität des Baakenhafens. Erkennbar wird auch, wie weit die Anlage in das Hafenbecken ragt und es dadurch einschnürt. Vom östlichen Kopfende aus gesehen wird so die Gesamtansicht des Baakenhafens verstellt, was bedauerlich ist.

Volles Programm

Der »Inselweg« durch den Park führt dann mit mehreren Knicken und Wendungen weiter entlang von Sitzstufen, Schaukeln, Fitnessbereich und Liegewiese schließlich zum Spielbereich und dem Sportplatz: Hier haben die Planer ein wildes und kurzweiliges Ensemble von schräg eingegrabenen Holzmöbeln geschaffen: Spiel- und Kletterhäuser oder der Mannschaftsunterstand des Sportfelds wirken wie über Bord gegangene und an den Elbstrand gespülte Kisten. Dazu passt eine Kletterlandschaft aus ineinander gekeilten Holzpfählen und Netzen.

Hier wurde viel gewollt und auch erreicht – was 2019 mit dem Deutschen Landschaftsarchitekturpreis honoriert wurde. Bemerkenswert gelungen ist der Ansatz, dem orthogonal und horizontal geprägten Gelände eine komplexere Geometrie und die dritte Dimension hinzuzufügen. Auch Details bestechen: die Auswahl und Zusammenstellung der Pflanzen und Materialien, die Originalität der eigens geschaffen Möbel und Geräte. Doch all das zusammen ist schon fast eine Reizüberflutung: Auf dem Rundweg durch den nur 1,6 ha großen Park fühlte sich der Rezensent ein wenig wie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer auf ihrer Fahrt über die winzige Insel Lummerland. Es geschieht unglaublich viel auf engstem Raum, das Auge findet kaum Ruhe. Diese extreme räumliche, funktionale und optische Verdichtung dürfte nicht jedem gefallen. Es ist dies ein Park für eine eher junge Generation, die in ständiger Aktion ist und visuelle und haptische Reize sucht. Ob sich die Nähe von Sport-, Spiel- und Ruhebereichen in der Praxis bewährt, wird die Zeit zeigen. Man hätte sich gewünscht, dass dieser ambitionierte und hochspannende Park doppelt so groß geworden wäre, sodass er nicht nur ins Wasser, sondern auch ins Land wachsen würde. Dadurch wäre das Programm etwas mehr verteilt und der Park auch landseitig stärker sichtbar geworden. Das aber, ist zu vermuten, vertrug sich nicht mit dem Streben der Stadt, die Landflächen zu verkaufen. Schade: Mehr wäre hier mehr gewesen.db, Do., 2020.05.07

07. Mai 2020 Claas Gefroi