Editorial

Die Lage der beiden Kulturbauten ist denkbar unterschiedlich: hier der Origen-Turm an einer Transitachse über die Alpen – dort die Interimsspielstätte der Tonhalle mitten im angesagten Zürich-West, einem ehemaligen Industrieareal.

Beiden gemeinsam ist das Rohmaterial für ihre Konstruktion: Fichte ist günstig, lässt sich gut und schnell verarbeiten und eignet sich daher speziell für Provisorien. Es scheint, dass sich bei neueren Holzbauten – noch viel mehr als bei anderen Materialien – die Trennung zwischen vorübergehend und permanent auflöst. Baurechtlich gibt es eine solche Unterscheidung gar nicht, da im Kanton Zürich und an vielen anderen Orten jeder Eingriff zonenkonform sein muss.

Provisorien ordnet man ausserdem oft einen architektonisch eher zurückhaltenden Charakter zu. Gegenwärtig jedoch entstehen viele Holzbauten, die nicht nur kostengünstig, sondern auch qualitativ hochwertig und gestalterisch eigenständig sind. Sie rücken die Thematik seit geraumer Zeit in ein anderes Licht – und machen den Begriff «provisorisch» zu einem rein programmatischen.

Was will man mehr? Warum kann man nicht öfters so bauen, auch bei sogenannt permanenten Bauten – die ja auch nicht für die Ewigkeit stehen? Der Konzertsaal in der Maag-Halle hält länger als drei Jahre, und auch der Origen-Turm ist dazu gedacht, an einem anderen Ort wieder aufgebaut zu werden. Wo legt man den Massstab an? Oder anders gefragt: Wäre das, was für Provisorien recht ist, nicht auch für andere Bauten gut?

Danielle Fischer

Inhalt

03 EDITORIAL

07 WETTBEWERB

Ausschreibungen/Preise | Zug um Zug

12 VERKEHR

Die Kunst des Schiebens

15 PLANUNGS- UND BAUPROZESSE

Ein Hospiz braucht Privatinitiative

17 ESPAZIUM

Aus unserem Verlag

18 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche

19 WEITERBILDUNG

Holz – einen Schritt voraus

20 AGENDA

22 HOLZBÜHNEN AUF ZEIT

22 ZUGABE GEFÄLLIG!

Danielle Fischer

Die Interimsspielstätte der Tonhalle von Spillmann Echsle Architekten auf dem Zürcher Maag-Areal vereint gute Akustik mit Eleganz und Angemessenheit.

28 ROTES HOLZZEICHEN

Charles von Büren

Der Origen- Theaterturm auf dem Julier ist ein starkes Zeichen für Kultur und Wirtschaft und darüber hinaus Teil eines lokalen Entwicklungsprogramms.

33 STELLENMARKT

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Zugabe gefällig!

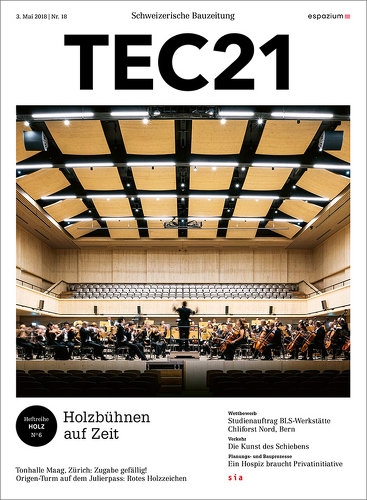

Während der Zürcher Musentempel am See renoviert wird, konzertiert das Tonhalle-Orchester in einem Provisorium im Maag-Areal. Diese vorübergehende Spielstätte von Spillmann Echsle Architekten kündet von mutiger Voraussicht und einem Gespür für das Angemessene und Machbare. Keine Frage: Als Interimslösung ist der Saal zu schade.

Die ein überdimensioniertes sperrhölzernes Flugobjekt aus der Pionierzeit liegt der Konzertsaal in der Fabrikhalle. Entlang der Innenfassade der Maag-Halle mit ihren feinen Industriefenstern kann der Besucher fast ganz um den Saal herumspazieren. Die leicht wirkenden Wandelemente aus Holz sind an Stahlstützen eingespannt, die in den rohen Betonboden gerammt sind.

Dieser erste Eindruck mag auch mit der Ausgangslage der Spielstätte als Provisorium und Teil einer Umnutzung zusammenhängen. Temporäre Bauten sind aufgrund ihrer beschränkten Lebensdauer und der meist knappen Finanzen baulich nach dem Prinzip «so viel wie nötig und so wenig wie möglich» konzipiert. Wird dabei ein Altbau umgenutzt, lassen sich zugleich Geld und Material sparen. Umso überraschender, wenn sich ein solcher Bau – wie im Fall des temporären Tonhallesaals – im Lauf seines Gebrauchs als dauerhafter, zweckmässiger, stabiler und vielleicht sogar schöner erweist als erwartet.

Auf dem Maag-Areal hat die Strategie der Umnutzung im Kontext seiner industriellen Nutzung seit 1907 Tradition: Nach dem Konkurs der Autofabrik Safir im Jahr 1913 übernahm Max Maag die Räumlichkeiten an der Zürcher Hardstrasse und begann hier Zahnräder und später Pumpen herzustellen. Die bis ins Jahr 2002 in Zürich produzierten, hochpräzisen Maschinenteile fanden weltweit Absatz. In der Folgezeit wurde das ehemals kleine Fabrikareal immer wieder erweitert und umgebaut. Max Maag, der 1935 aus der Firma austrat und sich als Orgelbauer selbstständig machte, hätte es wahrscheinlich gefreut, aber kaum erstaunt, wenn er von dieser weiteren Umnutzung und Funktionsänderung der Fabrik zum Konzerthaus erfahren hätte.

Veränderungen mit Wirkung

Doch die Vorgeschichte, wie es zu dem neuen Saal kam, ist alles andere als gradlinig. In den Jahren 2001 bis 2003 wurde die ehemalige fünfschiffige Industriehalle in ein Musicaltheater und eine zweischiffige Eventhalle umgenutzt. Aufgrund der umliegenden neuen Wohnbauten ertüchtigten Spillmann Echsle Architekten im Auftrag der Grundeigentümerin im Jahr 2015 die Gebäudehülle der Maag-Halle lärmtechnisch. Gleichzeitig wurden energetische Auflagen erfüllt und für den Gesamtkomplex eine Lüftungsanlage eingebaut. Obschon die Renovation der Tonhalle am See feststand, gab es erst vage Andeutungen, dass das Orchester im Maag-Areal eine Interimsspielstätte finden könnte. Die Abstimmung über den Baukredit und die Entschuldung der Tonhalle-Gesellschaft lag noch in weiter Ferne. Klar war allerdings: Sollte das Tonhalle-Orchester als Ensemble weiterbestehen, konnte es nicht während des Umbaus jahrelang pausieren.

Trotz der unklaren Situation machten Spillmann Echsle Architekten für die Tonhalle-Gesellschaft eine Machbarkeitsstudie in der sich bereits im Umbau befindenden ehemaligen Eventhalle und bestätigten, dass er Platz für 1200 Zuschauer bot. Allerdings war die Raumhöhe für eine gute Akustik zu niedrig. Um das Volumen zu vergrössern, hoben sie darum das Dach um einen Meter an. Ausserdem entfernten sie eine Stützenreihe in der Mitte der Halle und unterteilten aus akustischen Gründen die zur Nachbarhalle durchlaufenden Dachträger. Zwischen die zukünftigen Räumlichkeiten der Tonhalle und jene der Maag Music & Arts mit dem Musicaltheater schalteten sie schliesslich eine zusätzliche Brandschutzwand. Zusammen mit der alten Hallentrennwand spart diese nun auch eine Zone als zusätzlichen akustischen Schallpuffer aus. All das geschah innerhalb von knapp drei Monaten.

Erst Mitte 2016, nach der Annahme des Kredits durch das Zürcher Stimmvolk an der Urne, war sicher, dass das Orchester für drei Jahre im Maag-Areal unterkommen würde. Im Januar 2017 begannen die Architekten mit dem Einbau des Holzsaals und dem Innenausbau der alten Halle sowie der Nebenräume darum herum. Sechs Monate später fanden die ersten Probekonzerte statt.

Alte Hülle, neuer Kern

Nichts ist pompös, das Provisorium wirkt weitaus schlichter als die Tonhalle am See. Der heutige Haupteingang mit Entree, Kasse und Besuchergarderoben befindet sich in einem umgestalteten, langen Lagerraum. Von dort gelangt man in die ehemalige Härterei, die als Besucherfoyer dient. Hier und auch in den anderen umgebauten Räumen erfolgten neue Eingriffe an der Architektur zurückhaltend. Grundsätzlich baute man das zurück, was im Lauf der Zeit baulich hinzugefügt worden war. Die Böden sind fast so, wie sie waren, als man mit dem Umbau begann. Zahlreiche Spuren von baulichen Anpassungen, die im Lauf der industriellen Nutzung des Areals gemacht wurden, blieben sichtbar: Die Fundamente längst entfernter Wände, Reste gelber Verkehrs- oder Parklinien für Transportvehikel oder zubetonierte Schächte erzählen von der industriellen Vergangenheit und wirken wie abstrakte Kunstfragmente. Auch alte technische Installationen an Wänden und Decken blieben am Ort, und die von Maschinen und Fahrzeugen abgeschlagenen Wandecken sind ungeflickt. Gleichwohl prägt eine neue Farbigkeit die Räume – wo früher ein funktionaler Industrieanstrich die Wände überzog, gibt es heute in der Besuchergarderobe und im Foyer einen feinen, mattgoldenen Horizont, um die festliche Funktion der Räume zu unterstreichen.

So zurückhaltend Foyer, Erschliessung und Garderoben angepasst sind, so viel gestalterische Konzentration steckt im Saal. Der an Stahlträgern präzise in der Industriehalle befestigte Klangkörper ist eine leicht und einfach wirkende Holzkonstruktion. Was auf den ersten Blick selbstverständlich wirkt, ist jedoch durch Voraussicht, durch akustischen Konsens zwischen neuer Struktur und alter Substanz sowie durch die geringen finanziellen Mittel entstanden.

Karlheinz Müller, wichtigster Konkurrent zum Elbphilharmonie-Akustiker Yasuhisa Toyota, begleitet das Tonhalle-Orchester schon seit Jahren. Dass der kristallene Klang der Akkordeons und jener der vollmundigen Hörner in der räumlichen Tiefe miteinander kommunizieren und ein Gesamtes bilden, ist unter anderem sein Verdienst: Er stellte fest, dass der Nachhall in der Maag-Halle bei leisen Konzerten ungenügend ist, und empfahl Elemente zu seiner Verlängerung. Der Nachhall hängt unter anderem von der Saalhöhe ab, die etwas zu gering ist. Im Jahr 2015 konnte die Höhe – trotz der vorausschauenden Vorgehensweise der Architekten – wegen der Gebäudekante des Nachbarbaus nur um 1 m angehoben werden. Grundsätzlich ist die Akustik im Saal aber gut, und auch die Musiker arbeiten gern darin. Sie konnten sich musikalisch sogar weiterentwickeln. Die alte Tonhalle an der Gotthardstrasse hat akustisch einen weitaus grösseren Spielraum, jene im Maag-Areal ist dagegen sensibler, jeder falsche Ton springt ins Ohr.

Karlheinz Müller half den Architekten, die Winkel der Wandelemente und das Raumvolumen im Innern der Halle zu gliedern. Er ist überzeugt, dass der architektonische Entwurf eines Konzertsaals die akustischen Eigenschaften eines Raums in sich tragen muss – sie stehen also bereits mit dem Rohbau fest. Konkret weisen beim Maag-Provisorium die Holzelemente eine bestimmte Eigenschwingung auf. Die Paneele der Saalwände sind mit der Biegung eines Kugelradius von 110 m gegen innen doppelt gebogen und die Brüstungen leicht nach innen geneigt. Der Innenausbau machte dann noch Verbesserungen oder Korrekturen möglich, zum Beispiel beim Stoff der Sitze.

Durch den Einsatz verschiedener Mittel unter fachlicher Kompetenz ist trotz der etwas zu geringen Raumhöhe ein funktionierender Saal entstanden.

Holz im Gleichgewicht

Es gibt insgesamt 1224 Sitzplätze, und von der Estrade aus können die Zuschauer auf 440 Plätzen der Dirigentin oder dem Dirigenten direkt in die Augen schauen. Damit hat der Bau etwa 300 Plätze weniger als die Tonhalle am See. Die Stühle und sogar die Bühne lassen sich herausräumen und können bei Bedarf ins Untergeschoss abgesenkt werden.

Alle 3.22 m hohen und 8 cm dicken Holzelemente der Saalwände gelangten durch das alte Haupttor ins Halleninnere und wurden dort an eine Stahlstruktur montiert. Die nordische Fichte ist in Lettland langsamer gewachsen, als dies in der Schweiz der Fall gewesen wäre. Das Holz ist daher ausgesprochen feinporig und dicht und hat in der Qualitätsstufe A fast keine Astlöcher. «Dreischichtplatten in so grossen Dimensionen, aus so gutem Holz und so präzise verleimt – das kann die Schweizer Holzindustrie nicht leisten», sagt Architekt Harald Echsle. Die Holzelemente sind transparent gestrichen, und der von einer Langenthaler Firma «fast geschenkte» Stoff, mit dem die Holzstühle bezogen sind, verleiht dem Raum dezenten Glanz. Wichtig ist das ganzjährig konstante Raumklima im Saalinnern: Es wird im Winter mit stündlich 425 l Wasserdampf aufrecht erhalten. Wenn das Publikum zahlreich ist, muss der Luft hingegen Wasser entzogen werden. In jedem Fall gelangt währenddessen Zuluft durch über 2 Mio. Löcher im Eichenboden unhörbar in den Saal.

Zurückhaltend und voraussichtig

Die Tonhalle-Gesellschaft hat damit gerechnet, im Provisorium Stammpublikum zu verlieren. Da aber in diesem Fall weniger Prestige nicht mit weniger Ambiente verbunden ist und schon gar nicht mit geringerer musikalischer Qualität, besucht ein neues und jüngeres Publikum die Vorstellungen. Die Gäste haben zudem entdeckt, dass sie von fast überall her schneller im Maag-Areal sind als bei der Tonhalle am See.

Die Frage wird brisant: Was geschieht mit dem Raum, wenn das Orchester nächstes Jahr an den See zurückkehrt? Bestimmt ist er zu schade für ein bloss dreijähriges Bestehen. Was auf den Provisoriumscharakter hinweist, sind vor allem die relativ bescheidenen 6.5 Mio. Fr. Baukosten (siehe «Eigentum, Finanzen», S. 25). In anderen Aspekten unterscheidet sich der Bau nicht massgeblich von sogenannt «permanenten» Bauten, auch baurechtlich gibt es keinen Unterschied. Ein Verkauf des Saals durch die Tonhalle-Gesellschaft kommt aufgrund des beschränkten Budgets nicht infrage: Die Bauteile lassen sich nicht auseinandernehmen, ohne sie zu beschädigen – ein Wermutstropfen im architektonischen Konzept. Trotzdem zeigt das Beispiel, dass sich Umnutzungen nicht nur finanziell, sondern auch punkto Ressourcen lohnen. Angesichts der sich laufend weiterentwickelnden Bautechniken und -materialien ist Gebautes schneller veraltet, was wiederum den Kreislauf um Neubau und Abbruch beschleunigt. Der überwiegende Teil des Abfalls in der Schweiz stammt aus der Bauwirtschaft, und rezykliert wird das Wenigste davon. Zwar stehen Recyclingprojekte bei Hochschulen und Forschungsanstalten hoch im Kurs, doch Recycling allein ist nicht zielführend, um Bauen ökologischer zu machen. Dazu tragen neben Neubauten, die energetisch auf neuestem Stand sind, naheliegenderweise auch länger genutzte oder umgenutzte Altbauten bei.

Der verglichen mit anderen Ländern hochwertige Altbaubestand als reichste Bauressource unseres Landes verdient differenziertere Beachtung. Die Maag-Halle ist ein gutes Beispiel, wie man konstruktiv und kreativ am Bestand weiterbauen und individuell angepasste Lösungen entwickeln kann – innerhalb derer auch punktuell die homogene architektonische Perfektion von Neubauten hinterfragt werden darf. Kontraste aus Alt und Neu, aus makellos und verblasst bilden einen menschlichen Massstab im Zeithorizont einer Stadt, verbinden sie mit ihrer Vergangenheit und tragen zum Ambiente und zur Lebendigkeit bei. Das erfordert aber, dass auch die alltägliche und unspektakuläre Altbausubstanz über denkmalpflegerische oder ökonomische Überlegungen hinaus in die Stadtplanung miteinbezogen wird.

Konkurrenz oder Ergänzung?

Der Bau ist das eine. Etwas anderes ist die Frage, wer den Betrieb der Kulturinstitution auf dem Maag-Areal zukünftig bezahlt – und ob Investoren oder Eigentümer bereit sind, auf hohe Renditen zu verzichten. Was mit dem Saal der Tonhalle geschieht, stellt sich diesen Sommer heraus, wenn die Stadt entschieden hat, ob sie den Kulturbau mit rund 600 000 Fr. jährlich subventioniert. Doch dazu muss sich eine überzeugende Trägerschaft finden, der Subventionen zustehen. Tomic Aladen von SPS, dem Besitzer des Areals, sagt: «Wir sind in verschiedenen Gesprächen bezüglich der künftigen Nutzung der Flächen – mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu sagen.» Es gibt nicht beliebig viele Träger, die infrage kommen, darunter die Tonhalle-Gesellschaft, das Kammerorchester oder die ZHdK.

Der Konzertsaal funktioniert. Aber eigentlich tut dies das ganze Maag-Areal seit mehr als 100 Jahren als ein flexibel anpassbares Gefäss. Der 2019 inventarisierte Bau K soll erhalten bleiben – und eventuell bleibt auch die Halle mit dem Tonhalle-Provisorium bestehen. Dass aber – wie in den Sonderbauvorschriften «Maag-Areal Plus» optional aufgeführt – auch andere Bauten des Areals erhalten bleiben, ist bedauerlicherweise zweifelhaft, denn SPS will an ihrer Stelle Neubauten errichten.TEC21, Fr., 2019.05.03

03. Mai 2019 Danielle Fischer