Editorial

Farben können Innenräume und ganze Stadträume prägen, sie transportieren Stimmungen und werden zur Orientierung eingesetzt. Sie provozieren oder harmonisieren; selten lassen sie uns kalt. Sie sind ein Statement – und das, wie die für die db-Ausgabe 3/2019 ausgewählten Projekte zeigen, unabhängig davon, ob sie dezent oder kräftig ausfallen, partiell oder vollflächig eingesetzt werden. | Ulrike Kunkel

Grüngelbe Zickzackform

(SUBTITLE) Wohnbebauung »Stadtpark Lehen« in Salzburg

Viel Licht, effektiver Lärmschutz, große Grünflächen vorm Haus: Die Wohnanlage »Stadtpark Lehen«, errichtet an einer viel befahrenen Straße zwischen der Innenstadt und der Peripherie Salzburgs, bietet viele Vorzüge. Identität stiftet sie durch ihr farbenfrohes Erscheinungsbild.

Die Altstadt beginnt gleich hinter der Flussbiegung, doch auf der Lehener Brücke ist vom Salzburg Mozarts, Karajans und Hoffmansthals nichts zu sehen. Das »Heizkraftwerk Mitte« am Ostufer der Salzach und ein schmuddeliger Wohn- und Geschäftskomplex versperren die Sicht. Statt barocker Pracht bestimmt Betonbrutalismus das Bild im rauen Norden der Festspielstadt, und statt Geigenschmelz dringt Autolärm ans Ohr. Die Lehner Brücke ist Teil der Verkehrsader, die Salzburg in ost-westlicher Richtung durchtrennt. Östlich der Brücke heißt sie Saint-Julien-Straße und führt zum Hauptbahnhof, westwärts erstreckt sich die Ignaz-Harrer-Straße bis zum Autobahnzubringer im Nordwesten der Stadt. Auf den ersten zwei, drei Kilometern säumen teils ansehnliche Wohn- und Geschäftshäuser den lauten Boulevard, aber viele Fassaden bröckeln und etliche Läden stehen leer. Allein Sportwettbüros und Dönerbuden finden sich noch reichlich. Doch es gibt auch einen Lichtblick: Am Ende der Straßenschlucht ragt ein siebengeschossiger Neubau mit farbenfroher Fassade auf – die Wohnanlage »Stadtpark Lehen«.

Die grüngelbe Farbigkeit des Baukörpers, seine Höhenversprünge und seine Zickzackform: Das sind die Merkmale, die einem sofort ins Auge springen. Doch auch die besondere stadträumliche Position der Anlage erschließt sich beinahe auf den ersten Blick. Sie steht an der Schnittstelle von urbanem Zentrum und Peripherie: Hüben dominieren geschlossene Häuserblocks, drüben löst sich die strenge Ordnung in eine von Grünflächen durchzogene Mixtur aus Gebäuden unterschiedlichen Formats auf. Die neue Wohnanlage bildet ein Scharnier zwischen den beiden Zonen.

Ihr hoch aufragender Kopfbau nimmt etwa die Höhenlinie der innerstädtischen Bebauung auf, während die Gesamtform der vor- und zurückspringenden Baukörper einen Bezug zur durchgrünten Vorstadt herstellt. Wie direkt dieser Bezug ist, erkennt man beim Blick durch den hohen, torartigen Durchgang im vorderen Baukörper: Der Gebäudekomplex öffnet sich nach Süden auf das Areal, das dem Projekt den Namen gab, den »Stadtpark Lehen«.

Bevor der Park und die Wohnanlage entstanden war an der Stelle v.a. Brachland, aber auch eine Spielhalle, eine Tankstelle, ein Tennisplatz sowie das Gebäude des Art-Forums Salzburg, das noch immer an seinem Platz steht und um das die Anlage gleichsam einen Bogen macht. 105 Wohneinheiten auf insgesamt 7.700 m² Wohnfläche hat die Gemeinnützigen Salzburger Wohnbaugesellschaft (gswb) hier errichtet. Insgesamt sind es rund 1.000 Wohnungen, die das Unternehmen in den letzten Jahren im dicht besiedelten Stadtteil Lehen geschaffen hat. Doch das »grüngelbe Chamäleon«, so Dr. Bernhard Kopf, Technischer Direktor der gswb, sticht heraus und die Reaktionen auf den Bau seien durchweg positiv ausgefallen. Nur wenige der insgesamt 34 Eigentumswohnungen stünden noch leer, ansonsten sei das in zwei Bauabschnitten von 2016 bis 2018 errichtete Gebäude bereits komplett bezogen, berichtet er.

Über die positive Resonanz freuen sich insbesondere auch die Architekten Marion Gruber und Christoph Leitner vom Wiener Büro PLOV Architekten sowie Martin Oberascher vom Salzburger Büro MOA (vormals Soma). Die beiden Büros, die als Sieger aus dem 2012 durchgeführten Architekturwettbewerb hervorgingen, bildeten für das Bauvorhaben eine Arbeitsgemeinschaft. Das Interessante dabei: PLOV und MOA unterscheiden sich in Temperament und Designansatz deutlich voneinander. Martin Oberascher (geb. 1975), der einige Jahre bei Coop Himmelblau gearbeitet hat, favorisiert das baukünstlerische Experiment, während Gruber und Leitner (beide Jahrgang 1977) sich für eine »ehrliche, funktionale und selbstbewusste« Architektur aussprechen, die städtebauliche Grundforderungen berücksichtigt.

Auf letztere reagiert der Entwurf allein schon durch den Kontrast der straßen- und parkseitig ausgebildeten Fassaden. Entlang der verkehrsreichen Ignaz-Harrer-Straße im Norden präsentiert sich die Anlage mit Laubengangfronten, während die Südfassaden sich mit gezackten und gewellten Balkonen zum Park hin öffnen. Durch die mäandrierende Anordnung der Baukörper entstehen entlang der Straße drei Plätze, die den Verkehr auf Distanz halten und die Aufenthaltsqualität vorm Wohnquartier erhöhen. Gezielt verortete Durchgänge verzahnen Straßen- und Parkfront miteinander.

Straßenseitig fügen sich verputzte Wandelemente, Glasscheiben und Metallgitter zu einer bildmächtigen Fassade zusammen, die freilich auch nutzungsbedingte Gliederungen erkennen lässt. Im Bereich der Treppenhäuser dominieren Glas und Metall, die Laubengänge kennzeichnet der Wechsel von Wandscheiben und Glasflächen, die bis an die Gebäudekanten reichenden Eckwohnungen zeigen sich schließlich bis auf schmale Fensterschlitze geschlossen. Die horizontale Schichtung des Baukörpers betonen die Architekten durch den Wechsel von markanten Sichtbetonstreifen und geschosshohen Farbfeldern.

Das Spektrum der fünf eingesetzten Farbtöne reicht von Gelb über Gelbgrün, Mittelgrün und Grasgrün bis hin zu Dunkelgrün. Dieses bildet im Gebäudeinnern auch den Hintergrund für die vier leuchtenden Fassadenfarben. Dass für die Fronten keine dunkleren Töne zum Einsatz kamen, hat v. a. technische Gründe: Der Hellbezugswert von 25 durfte bei den als Wärmedämmverbundsystem ausgebildeten Fassadenelementen nicht unterschritten werden. In erster Linie folgte die Farbwahl jedoch gestalterischen Kriterien. »Das Ganze hat etwas Fröhliches«, sagt Bernhard Kopf. Außerdem sei die Farbigkeit ein Signal, das auf die grüne Wiese hinterm Wohnquartier verweise. Zu beachten sei ferner der städtebauliche Kontext: »An diesem Knotenpunkt ist Farbe kein Fehler.«

Auf der Parkseite bilden die Farbfelder lediglich die Kulisse für die vorgeblendeten Balkonbrüstungen aus gelochtem Aluminiumblech. Neben vielen gelungenen Details im Innern sind es diese weißgrauen Bänder, die auf besonders prägnante Weise zeigen, dass die Farbe keineswegs das einzig bemerkenswerte Charakteristikum dieser Wohnanlage ist. Doch als identitätsstiftendes Merkmal kommt ihr eine herausragende Bedeutung zu, was schon der Name »gelbgrünes Chamäleon« andeutet, der sich offenbar sowohl bei Bewohnern als auch bei Anliegern zu etablieren beginnt. Zu wünschen wäre, dass das Chamäleon auch dann noch zu beeindrucken vermag, wenn die Leuchtkraft seiner Farben schwindet. Oder braucht das Gebäude die Patina geradezu? Wer die frischen Farben, mit denen es sich als Neubau präsentiert, liebt, wird ihren Glanz natürlich unter allen Umständen bewahren wollen. Wer sich aber an den hellen Farben stört, etwa weil sie die umgebende Natur durch ihre grelle Künstlichkeit übertönen, der wird das Gebäude erst lieben können, wenn sein Lack ab ist. Tatsächlich ist es der innere Streit über diese Geschmacksfrage, der den Betrachter auf seinem Rückweg in die Altstadt beschäftigt.db, Di., 2019.03.05

05. März 2019 Klaus Meyer

Ein Haus wie ein Chamäleon

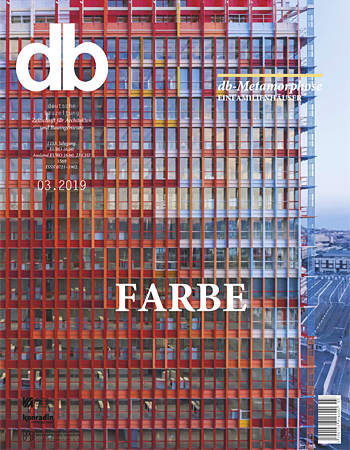

(SUBTITLE) Büroturm »La Marseillaise« in Marseille (F)

Das Bürohochhaus »La Marseillaise« sieht von jeder Seite, zu jeder Tageszeit und bei jedem Wetter ein wenig anders aus. Was sich allerdings nicht verändert, ist die unmittelbar auf das Umfeld abgestimmte Farbwirkung. Ein expressiv bildhaftes Gebäude, das aber keineswegs nur wegen der Farben eng mit Marseille verbunden ist.

Kurz bevor das Flugzeug in Marseille landet, bietet sich beim Blick aus dem Fenster eine wahrlich spektakuläre Aussicht. Während in südlicher Richtung bis zum Horizont nichts als das blaue Mittelmeer zu sehen ist, liegt auf der anderen Seite der Parc national des Calanques. Schroffe Kalksteinfelsen mit karger Vegetation prägen das Bild – bis unvermittelt Frankreichs zweitgrößte Stadt auftaucht. Überraschenderweise ist der Übergang von der Natur zur Stadt nicht so abrupt wie erwartet, weil die meisten Häuser in den Erdtönen erscheinen wie gerade noch die Felslandschaft. Ganz gleich, ob es sich um die im ganzen Stadtgebiet verteilten Wohnhochhausscheiben oder das Fort Saint-Jean am alten Hafen handelt – helle Kalkstein- und Putzfassaden sorgen für ein erstaunlich homogenes Stadtgefüge. Trotz, irgendwie aber auch gerade wegen seiner blau-weiß-roten Gebäudehülle ist Jean Nouvels Büroturm selbstverständlicher Teil dieses Gefüges geworden.

La Tricolore

Macht man sich, in der Stadt angekommen, vom Fort Saint-Jean auf den Weg nach Norden zum Passagier- und Industriehafen, gelangt man zunächst in das an der Stelle einer Industriebrache entstandene Viertel Quais d’Arenc. Theater, Büro- und Wohngebäude finden sich hier ebenso wie hipsterschick revitalisierte Silos und Lagergebäude, und rasch gelangt auch »La Marseillaise« ins Blickfeld. Mit 135 m Höhe überragt das größtenteils von der Stadtverwaltung und anderen öffentlichen Einrichtungen genutzte Gebäude die umliegenden Häuser um ein Vielfaches. Ein wenig höher ist nur der benachbarte, inzwischen fast zehn Jahre alte Büroturm von Zaha Hadid. Während dieser mit seiner glatten Glasfassade beliebig wirkt und problemlos auch in Frankfurt, Shenzen oder Atlanta stehen könnte, entsteht bei Jean-Nouvels-Turm sofort das Gefühl, er sei speziell für diesen Standort entworfen. Ist auf der Südfassade nicht schemenhaft eine Tricolore zu erkennen? Handelt es sich dabei etwa um eine Anspielung auf Eugène Delacroix’ berühmtes Gemälde »Die Freiheit führt das Volk«, das die Nationalfigur Marianne mit blau-weiß-rot wehender Fahne zeigt? Kaum ein Kunstwerk ist so eng mit der französischen Nationalhymne, der Marseillaise, verknüpft wie dieses.

Um es vorwegzunehmen: Der Projektname stammt nicht von findigen Marketingstrategen, sondern von Jean Nouvel selbst, der vom Bauherrn direkt zur Planung des Turms beauftragt wurde. Assoziationen zu nationalen Symbolen sind durchaus beabsichtigt, aber keineswegs der Grund, weshalb das Gebäude so selbstverständlich mit seinem Umfeld harmoniert. Maßgeblich hierfür sind andere Faktoren.

Farblandschaft

Insgesamt verfügt die Hochhausfassade über 30 verschiedene blau-weiß-rote Farbtöne, die von den Architekten computergestützt so angeordnet wurden, um ein atmosphärisch flirrendes Bild mit sanften Übergängen zu schaffen. Das Blau bezieht sich dabei auf den Himmel, das Weiß auf den Horizont und die Wolken der Provence und das Rot auf die Dachziegel und Hauswände der Stadt. Egal, von welcher Seite man sich nähert – die Gebäudefassade ist chamäleonartig stets an das angepasst, was sich jeweils hinter ihr befindet. So ist die Ostfassade überwiegend blau, damit der Turm beim Blick auf das weite Meer mit dem Himmel verschwimmt, während die Nord- und Westfassaden – mit den Häusern Marseilles im Hintergrund – überwiegend rot sind. Für einen fließenden Übergang zum Himmel nimmt die Farbsättigung nach oben grundsätzlich ab. Die Integration des Hochhauses ins Stadtgefüge funktioniert. Das zeigt sich beim Blick aus dem Flugzeug ebenso wie von anderen Aussichtspunkten der Stadt.

Kleid aus filigranen ultrahochfesten Faserbetonfertigteilen.

Farbig sind nicht nur die Fensterrahmenprofile, sondern auch alle vor die Fenster gehängten Fertigteilelemente aus ultrahochfestem Faserbeton (UHPC). Dieser Beton ist dank seiner feinporigen Struktur luft- und wasserdicht und somit beständig gegenüber salzhaltiger Meeresluft und witterungsbedingten Kapriolen. Außerdem ermöglicht das Material hochfeste und zugleich extrem filigrane und leichte Bauteile. Konstruktiv ist das Hochhaus ansonsten wenig spektakulär: Rund um einen Kern aus Beton entwickelt sich ein 30 Stockwerke hoher Stahlskelettbau mit Stahl-Beton-Verbunddecken und jeweils rund 1200 m² pro Geschoss in die Höhe.

Die hier eingesetzten UHPC-Fassadenelemente erfüllen wichtige Aufgaben. Als mineralisches Material nehmen sie Bezug auf die Felslandschaft der Calanques und die zum Häuserbau in Marseille früher oft dort abgebauten Kalksteine. Im Zusammenspiel mit den drei zurückspringenden mittleren Geschossen und der sich nach oben auflösenden Stahl-Dachstruktur verleihen sie dem Gebäude räumliche Tiefe und sorgen für ein lebendiges Licht- und Schattenspiel. Außerdem hüllen sie das Hochhaus in ein farbenfrohes, gleichsam luftig flatterndes Kleid und ermöglichen die Ablesbarkeit der Geschosse, wodurch es trotz seiner Höhe maßstäblich bleibt. Und schließlich sorgen sie für den in der südfranzösischen Metropole zwingend benötigten Sonnenschutz.

Außen und innen als farbliche Einheit

An der Nord- und Ostfassade besteht der UHPC-Sonnenschutz aus 8 cm dicken, immer gleich schräg stehenden Paneelen. Diese wurden im Büroraster von 1,35 m an L-förmigen Fertigteilen montiert, die den seitlichen Deckenabschluss bilden und die Deckenunterkante als dünne Platte nach außen verlängern. Optisches Ergebnis sind filigrane Betonrahmen rund um jede raumhohe Verglasung, die im Sinne des optimalen Sonnenschutzes bei tiefstehender Sonne in eine nördliche Richtung weisen.

Weitaus raumgreifender sind die rund 2 m tiefen UHPC-Elemente der Süd- und Westfassade, die einen guten Sonnenschutz v. a. bei hochstehender Sonne bieten. Hier entstanden zweiachsig breite Rahmen, bestehend aus einer leichten vertikalen Gitterstruktur (die fast an Gartenlauben erinnert) sowie schräg liegenden Lamellen, die außen in ebenfalls L-förmige Fertigteile eingeklebt sind. Unmittelbar entlang der Fenster bilden diese Fertigteile eine leichte Rippendecke aus. Die geschlossene Fläche verhindert den geschossweisen Brandüberschlag und kann zudem von Fassadenreinigern zum Fensterputzen begangen werden. Die einzigen Bauteile, die hier nicht aus Beton bestehen, sind die Stahl-Absturzsicherungen.

Wie wichtig das Betonkleid nicht nur für die Außenwirkung, sondern auch für die Innenräume ist, macht ein Blick aus dem Fenster eines Büros deutlich. Aus der Nähe betrachtet, strahlen die UHPC-Elemente eine eigentümlich wohnliche Wärme aus, die sowohl auf die konstruktive als auch die farbliche Kleinteiligkeit zurückzuführen ist – manche Elemente verfügen an verschiedenen Seiten über verschiedene Farben. Eine Rolle spielen hierbei auch die für Beton typischen Poren, die das Material im Gegensatz etwa zu industriell wirkendem Stahl angenehm handwerklich erscheinen lassen. Einen etwas aufgesetzten Eindruck machen hingegen die farbigen Gipslamellen und Deckenstreifen bzw. -paneele, die die Fassadenelemente optisch in die Büros fortsetzen sollen. Angesichts der farblichen Vielfalt, die die Büronutzung ohnehin mit sich bringt, fallen diese am Ende aber kaum mehr ins Gewicht. Den gleichsam nichtfarbigen Ruhepol im Innern des Turms bildet der elegant mit bewusst sichtbar ausgeführten Ausbesserungsspuren gestaltete Sichtbetonkern. Hier befinden sich neben Erschließungsflächen auch gemeinschaftlich genutzte Bereiche und die Toiletten.

Nachhaltig auch im Bauprozess

Jedes Betonbauteil trägt Edelstahlmarken, auf denen der NCS-Farbcode der hierfür jeweils verwendeten Farben eingeprägt ist. So können bei eventuellen Instandhaltungsarbeiten auch in vielen Jahren noch problemlos die gleichen Zweikomponenten-Wasserlacke zum Einsatz kommen wie zur Entstehungszeit des Gebäudes. Hergestellt mit insgesamt nur 16 Schalungsformen in einem Betonwerk in der Nähe des Flughafens, wurden sämtliche Bauteile vorwiegend in einer Halle direkt neben der Baustelle von Hand geschliffen und anschließend mit gewöhnlichen Farbrollern gestrichen. U.a. hierfür kamen Marseiller Arbeiter zum Einsatz, die an einem eigens mit der Stadt entwickelten Beschäftigungsprogramm teilnahmen.

La Marseillaise verfügt über einen Anschluss an das gerade für das ganze Quartier neu errichtete Meeresgeothermiekraftwerk, das die sommerliche Fernkühlung des Gebäudes ermöglicht. Zudem ist es LEED-Gold- und HQE-Excellence-zertifiziert. Wirklich nachhaltig ist es jedoch v.a. deshalb, weil es spürbar lokal und damit in den Köpfen der Menschen verankert ist. Davon zeugen die Fassaden, die Materialien und die Bauprozesse, aber auch die hauseigene Kinderkrippe und das Restaurant im 2. und 3. OG, das auch externen Gästen offensteht. Sowohl die zurückgesetzten mittleren Geschosse als auch die Dachterrasse sind leider nur zu Wartungszwecken zugänglich.

Könnten die Menschen hinauf aufs Dach, würden sie dort ebenfalls die Pinien riechen, fühlen und im Wind rauschen hören wie überall an der Mittelmeerküste.db, Di., 2019.03.05

05. März 2019 Roland Pawlitschko