Editorial

Am Anfang stand eine Schlacht. Als die Eidgenossen 1444 bei St. Jakob an der Birs die feindlichen Armagnaken trotz deren zahlenmässiger Überlegenheit zwar nicht besiegten, aber so empfindlich schwächten, dass sich diese zum Rückzug entschlossen, begründeten sie den Mythos des furchtlosen Schweizer Kriegers.

Kämpfe werden in St. Jakob auch heute noch ausgetragen, wenn auch deutlich unblutiger. Anfang der 1930er-Jahre entstand hier die gleichnamige Sportanlage, eine der grössten Europas. Aushängeschild ist heute die 1976 eingeweihte St. Jakobshalle an der nordwestlichen Ecke des Geländes. Ursprünglich als reine Sportstätte konzipiert, hat sich der Bau mit dem markanten Hängedach in den vergangenen Jahren zum Eventtempel gemausert. Fluch und Segen zugleich – zwar liessen die zahlreichen Veranstaltungen die Kasse klingeln, doch das Bauwerk konnte den erhöhten Anforderungen vor allem in puncto Sicherheit, Brandschutz und Energieeffizienz irgendwann nicht mehr genügen.

Den Wettbewerb für die Instandsetzung gewann 2014 die ARGE Degelo Architekten / Berrel Berrel Kräutler zusammen mit Schnetzker Puskas Ingenieure mit einer grossen Geste: Ihre Erweiterung verbessert die Abläufe, gibt dem Bau eine neue Adresse, wirkt statisch und beherbergt darüber hinaus noch die nötigen Anlagen für die Gebäudetechnik. Eröffnung des neuen alten Baus ist am 15. Oktober, rechtzeitig zu Beginn der «Swiss Indoors» eine Woche später. Statt Kriegern wird sich hier dann die internationale Tenniselite messen – mit Schlägern statt mit Schwertern, und am Ende hoffentlich mit einem Eidgenossen als Sieger.

Tina Cieslik

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ausschreibungen | Kontemplation und Computation

10 PANORAMA

Über die Norm hinausgedacht

13 ESPAZIUM – AUS UNSERERM VERLAG

1974: Der Ingenieur schreibt

14 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche

16 SIA

Neue Wege in die Öffentlichkeit | Mehrwert Aussenräume | Wie wollen wir Kernkraftwerke rückbauen?

20 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 ST. JAKOBSHALLE, BASEL

22 SACH- UND DACHGESCHICHTEN

Tina Cieslik

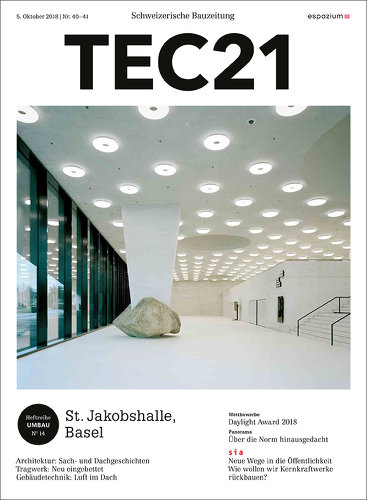

Wie ein Geschenk: Die St. Jakobshalle startet in einen neuen Lebensabschnitt.

26 NEU EINGEBETTET

Clementine van Rooden

Wie ein Korsett: Die Erweiterung der St. Jakobshalle stützt, schützt und verbessert die Form.

30 LUFT IM DACH

Roman Hermann

Wie eine Schatzkiste: Die Gebäudetechnik der St. Jakobshalle versteckt sich im Dach.

AUSKLANG

33 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Neu eingebettet

Die St. Jakobshalle in Basel bestand aus Einzelbauten. Die Arbeitsgemeinschaft Degelo Architekten / Berrel Berrel Kräutler und die Ingenieure von Schnetzer Puskas formten ein harmonisches Ganzes, indem sie dem Bestand einen Mantel gaben – funktional, gestalterisch prägend und statisch wirksam.

Die St. Jakobshalle erfuhr von 2016 bis 2018 eine Transformation in die Gegenwart. Kurz vor der Wiedereröffnung am 15. Oktober erscheint sie nicht mehr als die solitäre «Arena» mit Annexbauten auf einem Treppensockel an der Brüglingerstrasse, sondern zeigt sich neu gegenüber «Joggeli», dem Stadion St. Jakobs-Park, als öffentliche, multifunktionale Anlage mit einladendem und witterungsgeschütztem Zugang. Damit erfüllt sie, was der Wettbewerbsentwurf 2013 versprach: nämlich, «die funktionale Grundproblematik der (…) Anlage (…) strategisch auf der städtebaulichen Ebene zu lösen» (vgl. «Sach- und Dachgeschichten»).

Zeitgemässer Komplex

Die im September 1976 eröffnete St. Jakobshalle um-fasst mehrere Gebäudeteile. Mit einer Zuschauerkapazität von rund 9000 Personen ist sie nach dem Zürcher Hallenstadion die zweitgrösste Veranstaltungshalle der Schweiz und beherbergt zwei kleinere Hallen mit jeweils einem Betonfaltdach (Kleine Halle und Halle 2) und eine Haupthalle mit einem eleganten Hängedach (Grosse Halle, vgl. «Das Hängedach von 1976», Kasten unten). Ursprünglich für sportliche Aktivitäten mit oder ohne Publikum konzipiert, musste die Liegenschaft bereits seit Jahrzehnten einem breiteren Nutzungsmix gerecht werden. Als Teil der Sport- und Eventstätte St. Jakob dient der Gebäudekomplex dem Breitensport und dem Schul-, Universitäts- und Vereinssport. Andererseits bietet sie Platz für Grossevents in den Bereichen Sport und Kultur sowie für verschiedenste Firmenanlässe wie Generalversammlungen, Konferenzen, Kongresse und Tagungen.

Um für alle bisherigen und potenziellen Veranstalter attraktiv zu bleiben, wurde die St. Jakobshalle laufend unterhalten. Dabei erfolgten die Instandsetzungsarbeiten in den letzten 15 Jahren vor allem modulartig in kurzen Zeitfenstern, um den Events nach wie vor ihren bespielbaren Zeitraum zu ermöglichen. Diese Strategie liess sich nun aber nicht weiter umsetzen, da die erforderliche Instandsetzung tief greifende bauliche Massnahmen an der Gebäudehülle, im Innenausbau und an der technischen Infrastruktur nötig machte. Dies bedingte grössere Betriebsunterbrüche und ein technisches und betriebliches Gesamtkonzept. Zudem musste die gesamte Halle an aktuelle Sicherheitsvorschriften angepasst werden. In erster Linie betraf das die Fluchtwege, den Brandschutz und die Erdbebensicherheit.

Mit der neuesten Instandsetzungs- und Modernisierungsaufgabe galt es also, aus der ehemaligen Sporthalle einen zeitgemässen, multifunktionalen Hallenkomplex entstehen zu lassen. Der dafür ausgeschriebene Wettbewerb von 2013 sollte ein Projekt ausfindig machen, das den Bestand mit weiteren Nutzflächen und neuen Funktionen ergänzt und ihn zugleich mit den aktuellen sicherheitsspezifischen Anforderungen in Einklang bringt. Die komplette Erneuerung sollte darüber hinaus in Etappen abgewickelt werden können, die auf die wiederkehrenden Anlässe wie das Tennisturnier «Swiss Indoors» abgestimmt sind.

Die Arbeitsgemeinschaft Degelo Architekten / Berrel Berrel Kräutler zusammen mit Schnetzer Puskas Ingenieure überzeugte das Preisgericht mit ihrem Projekt: Es ergänzt den Bestand aus einzelnen Gebäuden so, dass die Einzelstücke zu einem Ganzen zusammengefasst werden. Der Bestand – mit wahren ingenieurspezifischen Perlen – erhält einen Mantel, der funktional genutzt wird, gestalterisch das neue Erscheinungsbild prägt und statisch wirksam ist.

Raumhoch aufgespanntes Dach

Teil der Mantelnutzung, die den Bestand wörtlich umfasst, ist die neue Eingangshalle. Sie ist direkt zur Tramhaltestelle an der St. Jakobs-Strasse gerichtet. Über den vorgelagerten grosszügigen Platz, der für Ereignisse mit über 12 000 Zuschauern angemessen ist, zieht sich das Strassenniveau fliessend ins doppelgeschossige Foyer hinein. Über Foyer und Platz spannt ein weit auskragendes Dach und verdeutlicht den öffentlichen Charakter des Gebäudes. Hierfür wurde das bestehende Dach der Eingangshalle auf derselben Höhe weitergeführt und mit einer markanten, 130 m langen Stirn aus Sichtbeton gefasst. «Die Spannweiten von bis zu 70 m bewogen uns, ein aufgelöstes Raumtragwerk zu entwickeln, das diese grosse Spannweite bewältigen konnte und zugleich Raum für die Gebäudetechnik bot», erklärt Tivadar Puskas, der leitende Ingenieur des Teams von Schnetzer Puskas Ingenieure.

Das Dachtragwerk aus Beton kann als grossmassstäblicher Gitterrost gelesen werden. Seine Konstruktionshöhe nimmt von 3.65 m auf 4.65 m zu und schwebt 6.5 m über dem Strassenniveau. Er besteht prinzipiell aus lamellenartig alle 5 m angeordneten, bis 28 m weit gespannten Wandscheiben. Als geschosshohe Rippen und Längsträger funktionierend, werden sie an der Unterseite mit einer Sichtbetondecke und an der Oberseite mit einer Eindeckung aus leichten, isolierenden Holz-Sandwich-Elementen eingefasst. Beide Decken wirken statisch als horizontale Scheiben. Die Rippen und die zwei quer dazu verlaufenden Längsträger – der Rand- und der Innenträger – sind zumeist vorgespannt. Die Vorspannkabel sind entsprechend dem Momentenverlauf verlegt, was planerisch, geometrisch und umsetzungsspezifisch komplex war, da die Kabel geschickt aneinander vorbeigefädelt werden mussten.

Der neue Mantel baut grundsätzlich auf der bestehenden Raum- und Tragstruktur auf. Das schlug sich ökonomisch, bezüglich Umsetzbarkeit und auf die notwendige Etappierung positiv nieder. Der Rost ruht auf einzelnen Auflagern aus Beton – dem Kassenhaus, den Wandscheiben des neuen Warenlifts, den Wänden des neu erstellten Flucht- und Verkehrswegs aus der Arena (Lkw-Ausfahrt) sowie der einzelnen, markanten Pendelstütze (max. 2000 t) an der nordwestlichen Gebäudeecke. Diese Pendelstütze aus einem 420-mm-Vollstahlrohr, das mit einer Betonhaut ummantelt ist, wird vom «Findling» des Schweizer Künstlers Eric Hattan in Form eines 25 t schweren Granitblocks als statisches Punktlager des Dachs betont.

Fundiert ist die markant skulptural geformte Stütze auf einem kreuzförmigen Trägerrost aus verschweissten Stahlblechträgern. Das Kreuz leitet die anfallenden Lasten um den bestehenden Sammelkanal herum auf vier Grossbohrpfähle. Diese haben einen Durchmesser von 1.3 m und ragen 15 m tief in den Baugrund. Die Zugkräfte infolge der Abspannung des Dachs werden durch Zugstützen entlang des Bestands aufgenommen und dort in den Baugrund eingeleitet (%%gallerylink:42845:vgl. Abb.%%).

Das geschosshohe Dach schafft Raum für die aufwendigen technischen Installationen der Gebäudetechnik (vgl. «Luft im Dach») und bietet zudem Platz für das Materiallager. Damit können alle Lüftungs- und Entrauchungseinrichtungen verdeckt und in den Innenraum integriert werden. Das macht die Dachaufsicht zur fünften Fassade und optimiert die Zugänglichkeit, die Wartung und den Lärmschutz. Die statisch notwendige Höhe wird als Stauraum genutzt, was anderenorts Mehrfläche generieren würde. «Aus der ästhetisch und bezüglich der Gebäudetechnik erforderlichen Höhe ergab sich die statische Leistungsfähigkeit des Dachtragwerks», so Tivadar Puskas.

Verankert, gekoppelt und geschützt

Statisch effizient war auch die bestehende Grosse Halle – und zwar sowohl für gewöhnliche als auch für aussergewöhnliche Ereignisse wie Erdbeben. Einzig die Dilatationsfuge (vgl. «Das Hängedach von 1976», Kasten unten) liessen die Ingenieure mit der aktuellen Ertüchtigungsarbeit punktuell schliessen. Heute wirkt der Bestand – neu aussen gedämmt und verputzt – als statischer Anker für das über die Mantelnutzung zusammengeschlossene Ganze. Das neue Dach des funktionellen Rings wurde an allen Seiten der steifen Grossen Halle über jeweils 20 m Länge gekoppelt. Die Eckbereiche liess man frei, damit Bewegungsspielraum vorhanden blieb und Zwängungen minimiert werden.

Die St. Jakobshalle – eine Perle des Ingenieurwesens – erhielt auf diese Weise eine aufgewertete Bedeutung und eine Erdbebenertüchtigung zugleich. Abgesehen davon, dass der Erhalt von Bausubstanz ohnehin nachhaltig ist, zeigt dieses Bauprojekt exemplarisch auf, dass in die Jahre gekommene Ingenieurbaukunst mit relativ einfachen Massnahmen unter Berücksichtigung aller gegenwärtigen Anforderungen modernisiert erhalten bleiben kann – auch ohne Unterschutzstellung. Das heisst allerdings nicht, dass hier nicht durchaus noch Nachholbedarf besteht.

Bislang weder geschützt noch im Inventar für schützenswerte Bauten aufgeführt, erhielt die St. Jakobshalle zumindest einen sinnbildlichen Schutz: Gleich einem Konglomerat, das einzelne Gesteine in einer feinkörnigen Matrix verkittet, sind nun auch hier die Einzelbauten verkittend in der Ummantelung eingebettet – und in gewissem Sinn konserviert. Dass die Grosse Halle mit dem Hängedach nach wie vor einen wesentlichen Kern der Anlage darstellt, ist aus Ingenieurssicht ein besonderer Mehrwert dieses Umbauprojekts.TEC21, Fr., 2018.10.05

05. Oktober 2018 Clementine Hegner-van Rooden