Editorial

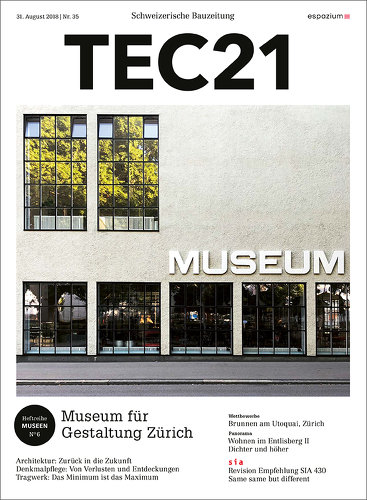

Vehemente Begeisterung, aber auch harsche Kritik: Der Entwurf für das Museum für Gestaltung in Zürich schlug seinerzeit, um 1930, hohe Wellen, war der Bau doch als einer der ersten in der Schweiz ganz dem Geist der Neuen Sachlichkeit verpflichtet. Zwischen frühen Skizzen und Ausführung entfernten sich die Architekten aus dem Kanon der anerkannten Formensprache in Richtung Abstraktion – die begleitende Kontroverse spiegelte den gesellschaftlichen Aufbruch kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Viel leiser, aber nicht weniger spektakulär ging die kürzlich fertiggestellte Instandsetzung des Museums über die Bühne. Mit ihr erhielt das Haus seine klar strukturierte Gestalt zurück, die über die Jahre vor allem in den Innenräumen verloren gegangen war. Zentraler Gewinn ist die Demontage einer Zwischendecke, die – in den 1950er-Jahren nachträglich eingefügt – der Ausstellungshalle ihre Grosszügigkeit genommen hatte. Der jetzt wieder hohe und lichtdurchflutete Saal fordert bei der Inszenierung von Ausstellungen eine Auseinandersetzung mit wenig museumstypischen Bedingungen.

Der aktuelle Umbau ist auch in weiterer Hinsicht interessant: Statt massiver Einbauten für die Erdbebenertüchtigung koppelten die Ingenieure die drei bisher unabhängigen Gebäudeteile zu einem statisch wirksamen System zusammen. Aus der formalen Einheit entstand so auch die konstruktive.

Tina Cieslik, Hella Schindel