Editorial

Vor 18 Jahren lautete das Motto der Architekturbiennale Venedig «Città: Less aesthetics, more ethics». Der damalige Kurator Massimiliano Fuksas wollte «den Faden wieder aufnehmen, der Ende der 1970er-Jahre gerissen war», und die Utopien von 1968 sowie Offenheit, kritisches Denken und Zukunftsforschung wieder in den Fokus rücken. Fuksas rief die Architekturschaffenden auf, ihre schöngeistige Selbstbezogenheit aufzugeben, politisch zu agieren und für die Realität des Bauens Verantwortung zu übernehmen – eine Realität, die bereits im Jahr 2000 nichts anderes hiess als Ökonomisierung, globale Bevölkerungsexplosion, Krieg, Armut, Flüchtlingsströme, Umweltzerstörung und Megacitys.

Die Biennale enttäuschte. Nur wenige der eingeladenen Gäste gingen auf das Thema ein; die meisten präsentierten die übliche selbstverliebte Werkschau. Trotzdem löste Fuksas ein Umdenken aus. Persönlichkeiten wie Rem Koolhaas (2014) und Alejandro Aravena (2016) hinterfragten die gesellschaftliche Rolle der Architektur kritisch und scheuten sich nicht, die Ausstellung streng zu kuratieren (vgl. TEC21 30–31/2014 und 29–30/2016).

Im Kontext dieser Entwicklung markiert die diesjährige Schau eine erneute Kehrtwendung. Die Kuratorinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara interpretierten ihr Motto «Freespace» konsequent aus der Sicht der Gestaltung, der künstlerischen Freiheit, des schönen Objekts und des sinnlichen Materials – der Ästhetik eben. Die internationalen Gäste nahmen die Einladung nur allzu gern an und präsentieren mehrheitlich wieder perfekte, selbstgefällige, harmlose Installationen. Zum Glück gibt es auch heuer einige Ausnahmen …

Danielle Fischer, Hella Schindel, Judit Solt

Inhalt

AKTUELL

08 WETTBEWERBE

Stadtraum Bahnhofplatz/ Allee, Wil SG

12 PANORAMA

Städtebauliche Qualität als Investition

15 ESPAZIUM – AUS UNSEREM VERLAG

Ein Blick aus der Romandie

18 VITRINE

Neues aus der Baubranche

20 SIA

Neue Orte – sichtbare Schnitte | Wende im Vergaberecht? | Neue SIA-Zusatzvereinbarung BIM

25 VERANSTALTUNGEN

THEMA

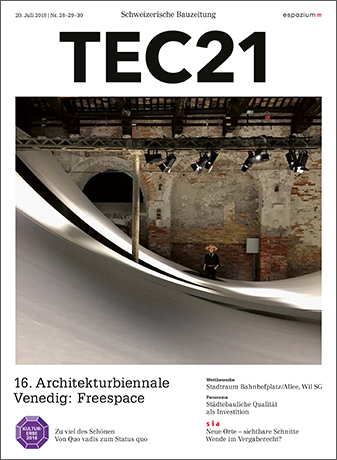

26 16. ARCHITEKTURBIENNALE VENDEIG: FREESPACE

26 ZU VIEL DES SCHÖNEN

Judit Solt

Der Fokus der Hauptausstellung liegt auf Entwurf und Gestaltung. Das ist formal zwar ansprechend, inhaltlich aber belanglos.

31 VON QUO VADIS ZUM STATUS QUO

Danielle Fischer, Hella Schindel

Auffällig viele Pavillons zeigen Positionen zu einem zurückhaltenden, prozesshaften Umgang mit Bauaufgaben.

AUSKLANG

36 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Von Quo vadis zum Status quo

Das Motto «Freespace» der Architekturbiennale hat viele Länder veranlasst, in ihren Beiträgen eine kontemplative Haltung gegenüber der Baukultur einzunehmen: Wiederkehrende Themen sind das Weiterbauen am Bestand oder sogar das Nicht-Bauen, ausserdem das Bauen im Kontext von Natur und von Religionen.

Grosszügigkeit ist der zentrale Begriff, auf den sich die Kuratorinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara immer wieder beziehen. Mit vielschichtigen Ansätzen ermutigen sie zur Wahrnehmung von Bauten als Teil einer Umgebung, die sich in Bewegung befindet – und zwar sowohl räumlich als auch zeitlich. Sie bezeichnen Grosszügigkeit auch als Grundlage einer Willkommenskultur, die durch die Politik in die Gesellschaft getragen und durch entsprechende Architektur gefördert werden muss.

Im Sinn dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise legen die Kuratorinnen den Planenden aber auch ans Herz, Gegebenheiten wie Licht, Schatten, Wind und Erde in die Entwurfsprozesse einzubeziehen. Mit solchen Empfehlungen gerät das Manifest an den Rand des Beliebigen, sogar des Kitschs, was sich leider in manchen Beiträgen widerspiegelt (vgl. «Zu viel des Schönen»). Im Gegensatz zu der vorangegangenen Schau wirken die Statements zur neuen Bescheidenheit etwas selbstgefällig. Sie entspringen eher dem Luxus einer freiwilligen Beschränkung als der Notwendigkeit einer sozialen und radikal einfachen Architektur, die direkt bei von Armut Betroffenen zum Einsatz kommt.

Im Austausch über die vielen Länderbeiträge, die wir als anregend empfunden haben, kamen wir immer wieder auf Themen, in denen es ums Erhalten, Wiederbeleben oder gar um das Nicht-Bauen geht. Die Ausstellungen kreisen um bestehende oder zu schaffende Leerstellen, wie zum Beispiel im deutschen Pavillon, oder darum, natürliche Gegebenheiten zu akzeptieren und mit ihnen als Teil einer Landschaft umzugehen, wie im französischen Pavillon. Der Erhalt von Freiraum muss bewusst erarbeitet werden.

Weder Besitzer noch Nutzer sind dafür zur Verantwortung zu ziehen – die Pflege dieser Möglichkeitsräume unterliegt einer gesellschaftlichen Verantwortung. Im soziologischen Zusammenhang führt das zu Überlegungen, den Kulturbegriff so weit zu öffnen, dass andere Lebensformen und Religionen ihren Platz darin finden können. Die Qualität der Länderpavillons als Freiraum per se erhält eine besondere Bedeutung und wird als wichtige Inspiration für die Form der Ausstellungen genutzt. Die Baukörper dienen dabei nicht als Gefässe, sondern sind in ein politisch aufgeladenes Verhältnis zum Inhalt gesetzt.

Die Präsenz der Abwesenheit

So zeigt der belgische Pavillon ein Europa-blaues Amphitheater, das unbeeindruckt von der orthogonalen Struktur des Pavillons den Innenraum besetzt. Radikal durchschneidet die Grossform das Gebäude und bringt als Inbegriff gebauter Demokratie Überlegungen zu den Parlamentsgebäuden in Brüssel in Gang. Die Kuratoren dieser «Eurotopie» stellen damit ein Podium für Debatten zur Verfügung, wie sie im Europäischen Viertel in Brüssel fehlen und die zum Fortbestehen der Europäischen Gemeinschaft so wichtig sind.

Gleichzeitig spielt die Installation auch mit dem menschlichen Massstab: In einem Raum fühlt man sich ganz klein, in einem anderen fällt einem die Decke fast auf den Kopf – ein Thema, das auch der Schweizer Pavillon %%gallerylink:42045:%% behandelt.

Auffallend viele Länder haben sich entschieden, den Pavillon vollkommen leer zu lassen, um die Besucher anzuregen, den Freiraum zu okkupieren. Besonders elegant haben das Caruso St John Architects für Grossbritannien gelöst: Der eigentliche Pavillon steht für öffentliche Veranstaltungen – auch anderer Länder – zur Verfügung. Unter dem Motto «Island» haben sie mit einfachen Baugerüsten eine Terrasse über dem Dach installiert. Die Besucher können hinaufsteigen und bis zum Meer blicken.

Die hölzerne Plattform wirkt wie ein Floss und provoziert Fragen nach Zuflucht und Verbannung, die seit dem Brexit über der politischen Situation des Vereinigten Königreichs, in einem anderen Zusammenhang über dem gesamten Mittelmeerraum schweben. Das Bodenmuster, das auf die Marmormosaiken der italienischen Palazzi in nächster Nähe verweist, macht deutlich, dass diese Problematik keineswegs auf ferne Regionen begrenzt, sondern auch in der näheren Umgebung präsent ist.

Ganz ähnlich operiert der ungarische Pavillon: Im Innenhof steht ein begehbares Baugerüst, auf dem sich eine Aussichtsplattform befindet – hier allerdings als Zitat einer echten Okkupation: Als die Freiheitsbrücke in Budapest ertüchtigt wurde, nahm die Bevölkerung sie in Besitz.

Kein Freiraum ohne Grenze

Als seine Schattenseite untrennbar mit dem Freiraum verbunden geht der Begriff der Begrenzung einher. Im deutschen Pavillon haben Graft Architekten gemeinsam mit Marianne Birthler, einer engagierten Politikerin und Bürgerrechtlerin aus Ostdeutschland, den heutigen Umgang mit der ehemaligen innerdeutschen Grenze untersucht. Schwarze Tafeln, die den Mauerstücken nachempfunden sind, stellen sich dem Besucher entgegen. Erst beim Betreten des Innenraums verwandelt sich die Geschlossenheit aus einer neuen Perspektive in Durchlässigkeit und zeigt auf den Rückseiten der Stelen Informationen zu den ausgewählten Grenzabschnitten.

Durch die Konfrontation mit der faschistischen Architektur des Pavillons erhält die Inszenierung zusätzliche Eindringlichkeit. Der Todesstreifen, das Niemandsland, verliert erst langsam seinen Schrecken. Die Berliner Mauer ist inzwischen in relativ handliche Stücke zerlegt worden und grösstenteils in die Museen der Welt gewandert. Die frei gewordenen Gelände befinden sich in innerstädtischer Lage und wecken Begehrlichkeiten.

Als weitere Steigerung in der Wertschätzung von Freiraum ist das Abwenden vom Bauen insgesamt zu betrachten, so wie es das Kuratorenteam «Encore Heureux» im französischen Pavillon vorführt. Hier wird das Interesse auf bestehende Bauten gelenkt, deren Nutzung neu zu erfinden ist. Unter «Infinite Places» firmiert eine Auswahl von zehn Projekten in allen Ecken Frankreichs, die zu kreativen Brutstätten geworden sind.

In einer Zeit, in der der Architekt viel zu oft selbstbezogen und an den Interessen von Nutzern vorbei agiert, formiert sich seine Aufgabe im Team von Soziologen, Urbanisten und Umweltingenieuren neu. Abseits einer auf das Gestalten und Herstellen zielenden Tätigkeit ist er als Anwalt der baulichen Umgebung und seiner potenziellen Nutzer, als moralische Instanz gefragt. Es geht darum, Orte aufzuspüren, Bedürfnisse zu erkennen, geeignete Prozesse in Gang zu bringen und den selbstverantwortlichen Protagonisten mit fachlicher Expertise langfristig als Berater zur Seite zu stehen.

Geschichte, Natur und Nostalgie

Auffällig viele Präsentationen wenden sich von dichten Siedlungen ab und beschäftigen sich mit ländlichen und naturbelassenen Gebieten. Italien zeigt mit «Archipelago Italia» unter anderem den Apennin und die Alpen samt Wäldern, Bergen und Dörfern; diese, so der Kurator Mario Cucinella, seien ein grosses Kapital Italiens.

Australiens Wohninstallation «Repair» will die Sichtweise, das Bild, unter dem Architektur normalerweise verstanden wird, verfremden: Der Raum ist ein Vegetationsfeld, das den Besuchern einen Dialog zwischen Architektur und gefährdeter Pflanzenwelt ermöglicht: Tausende von Pflanzen aus 65 Arten der Western Plains Grasslands sollen daran erinnern, was auf dem Spiel steht, wenn Land besetzt wird. Erstaunlich, wie die Luft im Pavillon durch die Pflanzen duftet und die Atmosphäre frischer ist als anderswo. Daneben werden in einer experimentellen Videoserie 15 australische Architekturprojekte gezeigt, die verschiedene Arten von Reparatur an der Natur aufzeigen; allerdings ist nicht immer nachvollziehbar, in welcher Form die Reparatur genau erfolgt und was sie bewirkt.

Um ein ähnliches Themenfeld kreist die Präsentation Mexikos: Urwälder, Vulkane, Seen, Erdbeben, Wüsten, Hurrikane, Häfen und Ozeane – sie seien keine Hindernisse, sondern bildeten die Besonderheiten des Territoriums; sie seien als Möglichkeiten zu betrachten, Umgebung anders zu denken, sagt die Kuratorin Gabriela Etchegaray. Nach Alexander von Humboldt verknüpfe und verbinde Architektur als Intervention die Natur mit dem Menschen. Dass der europäische Wissensfürst für die Präzisierung des Inhalts zitiert wird, ist schade, gerade weil mexikanische Werte im Vordergund stehen sollen.

Der kanadische Pavillon geht noch einen Schritt weiter und vermittelt in einer Art New-Age-Show ein Bild der Ureinwohner des Landes als «gute Wilde», deren Lebensweise eins ist mit der Natur.

Klagemauer, Freitagsgebet und Kapellen

Architektur im religiösen Kontext ist ein Thema, dem man in verschiedenen Zusammenhängen begegnet. Drei Ausstellungsbeiträge sind Sakralbauten gewidmet. «Friday Sermon», der Beitrag von Bahrain, ist eine akustisch unterlegte Rauminstallation in Form eines schemenhaft abgesteckten Gebetsraums. Sie erforscht das Zusammenspiel von Oratorium, Ton und Raum beim Freitagsgebet. Dieses geht auf vorislamische Rituale zurück, aus deren Tradition unter anderem auch einige der schönsten Beiträge zur arabischen Literatur hervorgegangen sind. Vor und nach dem Gebet treffen sich die Gläubigen, um politische und soziale Fragen zu diskutieren – eine Moschee ist überall auf der Welt, entgegen dem Bild, das Nichtmuslime davon haben, auch ein Versammlungsraum.

Auf der Aussenseite des Gebetsraums an der Biennale wird auf weiterführende Themen eingegangen, etwa auf das akustische Problem in islamischen Städten – es gibt immer mehr Moscheen, die sich in ihren Gebetsrufen mittels Lautsprechern übertrumpfen und einen Störfaktor innerhalb der Quartiere darstellen. Es braucht Feingefühl, um zu intervenieren und Änderungen herbeizuführen.

Israels Beitrag «In Statu Quo: Structures of Negotiation» zeichnet den komplexen und widersprüchlichen Weg der Bauten auf, die der Koexistenz verschiedener Religionen dienen. Grabeskirche, Klagemauer, Mughrabi-Brücke in Jerusalem, Rachels Grab in Bethlehem und die Höhle der Patriarchen in Hebron, die als Grabesstätte der Stammesväter Abraham, Isaak und Jakob gilt, sind Baukomplexe, die mehrere Religionen zugleich für sich beanspruchen. Der Status quo dieser Monumente im Heiligen Land ist eine Verständigung zwischen den Religionsgemeinschaften in Bezug auf neun gemeinsame religiöse Stätten in Jerusalem und Bethlehem.

Dieser Weg der Koexistenz wurde, so die Ausstellungsmacher, im 19. Jahrhundert begründet. Der Blick richtet sich auf die Zusammenhänge, wie an den fünf Standorten architektonische Entscheidungen getroffen wurden und werden und wie diese deren Bauten formten und prägten. Leider ist unter den Kuratoren kein einziger arabischer Name zu finden; eine ablesbare Zusammenarbeit hätte dem interreligiösen Ansatz sicher gut zu Gesicht gestanden.

Mit einem aufwendigen Projekt ist zum ersten Mal der Vatikan mit einem Länderbeitrag vertreten. In einem Park auf der Insel San Giorgio Maggiore haben auf Einladung zehn namhafte Architekten, darunter Sir Norman Foster und Eduardo Souto de Moura, offene Kapellen gebaut. Als Referenzprojekt steht ihnen die Skogskapellet voran, die Gunnar Asplund 1920 für einen Friedhof in Stockholm geschaffen hat. Abseits vom Rummel in den Giardini ist der kontemplative Rundgang von einem Objekt zum nächsten durchaus inspirierend. Dennoch: So schön die Bauten sind, so deutlich spricht aus diesem Aufbäumen des Katholizismus die Angst vor dem Verlust an gesellschaftlicher Bedeutung.

Auf zu neuen Ufern!

Die 16. Biennale steht in vielerlei Hinsicht für die Rückbesinnung auf bestehende Werte – sei dies die Natur, die Religion oder auch historisch gewachsene Prozesse. Dabei fällt der Blick oft von aussen, vom Kontext auf die Architektur – und nicht wie bisher in umgekehrter Richtung. Architektur steht nicht mehr im Zentrum: Sie ist Gegenstand der Betrachtung, nicht Subjekt, und man fragt bescheidener nach dem, was sie umgibt und geformt hat. Der behutsame Umgang mit der Umwelt ist von bewährten Theorien untermauert und dadurch nicht guten Gewissens infrage zu stellen.

Ist die damit aufscheinende Mutlosigkeit vielleicht auf eine gewisse Verunsicherung zurückzuführen bezüglich dem, was in den letzten Jahrzehnten entstanden ist? Angesichts der vielen Fragen um Städte und Umwelt, die unsere Gegenwart und Zukunft betreffen, ist eine konservative Strategie durchaus verständlich. Dennoch wünschte man sich ein paar mutigere Statements, eine radikale Geste, mit der sich eine neue und relevante Haltung aus der Reserve wagt.TEC21, Fr., 2018.07.13

13. Juli 2018 Danielle Fischer, Hella Schindel