Editorial

«Ein jedes Licht hat seinen Schatten» hiess 1920 der siegreiche Entwurf für den Bau der Schweizer Volksbank an der Zürcher Bahnhofstrasse. Ob der Architekt Otto Honegger damit die Bankenkrise 88 Jahre später vorwegnahm oder ob er nur einen dezenten Hinweis auf die aus heutiger Sicht zumindest eigenwillige Konstruktion des Tragwerks platzierte, sei dahingestellt. Immerhin, es hätte schlimmer kommen können: Der Name des achtrangierten Entwurfs lautete «Angst und Not währt bis in den Tod».

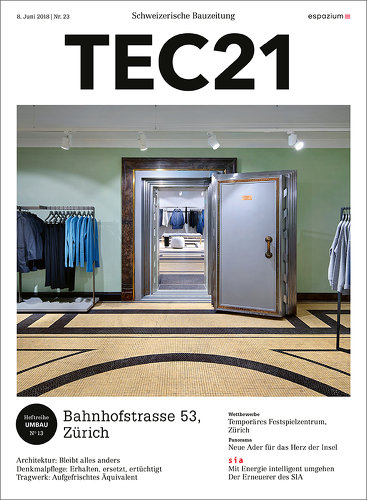

So weit liess man es glücklicherweise nicht kommen. Während die zeitgenössischen Architekturkritiken hauptsächlich um den passenden architektonischen Ausdruck für eine Bank des Volkes rangen, zeigt sich das 1925 fertiggestellte Bauwerk bis heute erstaunlich flexibel: Banken kamen und gingen, die expressiven Räume aber, allen voran die Schalterhalle und der Tresorraum, erleben nach der aktuellen Instandsetzung durch Tilla Theus und Partner eine Renaissance als Ladengeschäft, Restaurant und Anwaltskanzlei.

Selbstverständlich ist das Bauwerk an bester Zürcher Lage denkmalgeschützt. Und natürlich lohnt sich die Instandsetzung eines Baudenkmals in finanzieller Hinsicht vor allem dann, wenn sich damit Mehrwert generieren lässt – selbst an der Bahnhofstrasse. In diesem Fall gelang dies in grossem Massstab vor allem durch die Absenkung des ersten Untergeschosses, die zusätzliche Ladenfläche schuf, im kleinen aber auch durch achtsame Details wie der Vergrösserung der Schaufenster oder der Wiederherstellung der Originalfarbigkeiten. Von der Gratwanderung, auf die sich Ingenieure, Denkmalpflege und Architekten dabei begaben, handelt diese Ausgabe.

Tina Cieslik

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ausschreibungen | Domestizierter Dschungel

11 PANORAMA

Neue Ader für das Herz der Insel

13 ESPAZIUM – AUS UNSEREM VERLAG

Der Blick zurück

14 FIRMEN UND PRODUKTE

Neues aus der Baubranche

16 SIA

Mit Energie intelligent umgehen | Der Erneuerer des SIA | Vernehmlassung | Naturschutz | Hindernisfrei

21 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 BAHNHOFSTRASSE 53, ZÜRICH

22 BLEIBT ALLES ANDERS

Tina Cieslik

Mode statt Moneten: In bester Zürcher Lage wurde die ehemalige Volksbank umgebaut und neu genutzt.

25 ERHALTEN, ERSETZT, ERTÜCHTIGT

Grit Angermann

Der Umbau an der Zürcher Bahnhofstrasse 53 war eine Gratwanderung zwischen dem Bewahren des Alten und dem Ermöglichen des Neuen.

27 AUFGEFRISCHTES ÄQUIVALENT

Clementine Hegner-van Rooden

Sich mit einem historischen Tragwerk auseinanderzusetzen heisst auch, es bis ins Detail zu kennen – statisch und baugeschichtlich.

AUSKLANG

33 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Bleibt alles anders

Die Nutzungen ändern sich, die Substanz bleibt: Der Umbau des 1925 erstellten Baus an der Bahnhofstrasse 53 in Zürich durch Tilla Theus und Partner war ein Abwägen zwischen zeitgenössischen Bedürfnissen, baukulturellen Überlegungen und – passend zur Nachbarschaft – dem optimalen Verhältnis von Preis und Leistung.

Im Jahr 1894 eröffnete die Schweizerische Volksbank ihre Filiale an der Bahnhofstrasse 53 in Zürich. Doch schon zwanzig Jahre später war der Bau zu klein, und die Volksbank veranstaltete einen Wettbewerb für einen Ersatzneubau.[1] Für die Ausführung taten sich der erstrangierte Architekt Otto Honegger und der viertrangierte Hans W. Moser in einer Architektengemeinschaft zusammen und kombinierten ihre Entwürfe. Das Resultat war ein Sandsteinbau mit zurückhaltender, strenger Fassade – ein typisches Beispiel eines auf Sicherheit und Seriosität ausgerichteten Bankhauses.

Für die Gestaltung zeichneten namhafte Künstler wie der Plastiker Otto Münch, der die Terrakottaverkleidung der Schalterhalle schuf, oder der Bildhauer Eduard Zimmermann verantwortlich. Er kreierte die beiden Bronzeskulpturen und die drei Steinmedaillons zwischen und über den drei Haupteingängen (Grundrisse).

1993 wurde die Volksbank Teil der Credit Suisse, die fünf Jahre später das Erdgeschoss an verschiedene Läden vermietete und in den oberen Etagen weiter Büros unterhielt. 2004 wurde der Bau unter Denkmalschutz gestellt. Acht Jahre später verkaufte die CS den Bau mit der attraktiven Adresse für kolportierte 300 bis 400 Mio. Franken an das Versicherungsunternehmen AXA, das ihn anschliessend gesamthaft instandsetzen liess.

Ausschlaggebend für den Kauf war eine Machbarkeitsstudie des Zürcher Architekturbüros Tilla Theus und Partner. Die Architekten hatten die Bestandspläne genau studiert und einen Kunstgriff zur Wertsteigerung vorgeschlagen: Die Decke des zweiten Untergeschosses wollte man absenken und dem 1. UG so wertvolle Raumhöhe schenken. Von knappen 2.50 m konnte diese damit auf attraktive 4.20 m (Rohbau) erhöht werden. Neben dem Optiker Visilab und der Modemarke Massimo Dutti im EG belegen heute der Flagship-Store der Modemarke COS und das Bindella-Restaurant Ornellaia die Flächen.

Ein Hauch Extravaganz

Im Rahmen der Instandsetzung wurde 2015 der Unterschutzstellungsvertrag zwischen den Hauseigentümern und der Stadt Zürich angepasst und aktualisiert («Erhalten, ersetzt, ertüchtigt», Kasten unten). Das Büro Tilla Theus zeichnet verantwortlich für den Gesamtumbau der Liegenschaft, den Innenausbau der Bürogeschosse 1 bis 6 und für jenen des Restaurants. Letzteres ist als Reminiszenz an einen toskanischen Innenhof konzipiert, mit gebrochenem Travertin an den Wänden, einer offenen Küche und einer Eiche, die allerdings mit der Krone nach unten von der Decke hängt.

Die schwierigen Proportionen des mit 23.4 m sehr langen und auch schmalen und hohen Raums werden etwas gelindert durch die abgeschrägten Verspiegelungen an den ebenfalls sehr hohen Fenstern. Deren Brüstungshöhe liegt auf 1.85 m, die Spiegel schaffen (verzerrten) Sichtkontakt nach aussen.

Neben überaus aufwendigen Eingriffen am Tragwerk inklusive Erdbebenertüchtigung (vgl. «Aufgefrischtes Äquivalent») waren zwei Schwerpunkte der Umbauarbeiten die vier Treppenhäuser und die Anpassungen bei den Fenstern. In den vertikalen Erschliessungen wurden die schmiedeeisernen Vergitterungen aufgefrischt oder ersetzt und die Stuckdecken sowie die originale Farbigkeit der Deckenfriese in Karminrot wiederhergestellt.

Bei den Fenstern entschieden sich die Planer für Holzrahmen nach historischem Vorbild. Eine Besonderheit sind die Schaufenster der Läden im Erdgeschoss: Dem Diskretions- und Sicherheitsbedürfnis der Bank folgend waren sie ursprünglich vergittert und lediglich mit einem kleinen Schaukasten versehen – zu unattraktiv für ein Ladengeschäft an bester Zürcher Lage. Die Gitter waren bereits bei den letzten Renovationsarbeiten 2004 entfernt worden. Nun schoben die Architekten die jetzt verglasten Schaukästen 80 cm nach vorn, bis zur Aussenkante der Gesimse, was die Sichtbarkeit der ausgestellten Ware deutlich erhöht.

Bei den Büros wünschten es die Mieter, die Anwaltskanzlei Niederer Kraft & Frey, klassisch: Vorwiegend Einzelbüros reihen sich an den Aussenfassaden und hin zum Innenhof entlang des fünfeckigen Grundrisses. Die Materialisierung ist pragmatisch, mit weissen Tapeten und grauem Teppich. Eine Ausnahme bildet das 2. Obergeschoss, das als repräsentative Empfangsebene gestaltet ist: Die Wände der Korridore sind hier entweder mit tiefblau eloxierten Aluminiumplatten belegt oder mit weissem Stucco lustro verputzt, die Stützen beige marmoriert.

Der Boden aus bayrischem Fruchtschiefer und Hauteville-Marmor erinnert an den Belag der Schalterhalle. Dazu kommt das ehemalige Verwaltungsratszimmer, das sich mit Holztäfer, Lüster und einem barocken Kachelofen präsentiert. Unkonventionell ist der Aufzug in die Kanzlei: Mit trapezförmigen Grundriss und voll verspiegelt soll er klaustrophoben Zeitgenossen die Angst vor der Enge nehmen. Das endlos gespiegelte Bildnis wirkte im Selbsttest allerdings eher verstörend.

Die Visitenkarte des Baus sind die weiterhin öffentlich zugängliche Schalterhalle im EG und der Tresorraum im UG – Shopping sei Dank. Tilla Theus setzte die Räume gemäss denkmalpflegerischen Kriterien instand. Die Schalterhalle erhält mit dem renovierten Dach aus Glasbausteinen wieder Tageslicht, bei Bedarf wird eine darunter eingesetzte Lichtdecke aktiviert. Bei den Böden gab es eine Überraschung: Gemäss historischen Quellen aus Solnhofener Kalk, handelte es sich gemäss Materialproben tatsächlich um Hauteville-Marmor, in Kombination mit bayrischem Fruchtschiefer.

Die Böden wurden aufgefrischt, die charakteristischen Terrakottaplatten der Pfeiler, Wandnischen und Türgewände, wo beschädigt, nachgegossen und ersetzt. Auch der Kundentresorraum im 1. UG wurde in den Originalzustand versetzt. Heute wie damals säumen Schliessfächer die Wände, den Raum selbst betritt man durch eine acht Tonnen schwere Tresortür. Wo einst Geld gehortet wurde, kann man es heute ausgeben: Die beiden Räume beherbergen nun die Niederlassung der schwedischen Modemarke COS.

Für den Ladenbau war an dieser Stelle ein Londoner Büro im Auftrag des Mieters zuständig. Es wusste die expressiven Räume nur bedingt zu nutzen: In der Schalterhalle mögen die grazilen Kleiderständer mit den soliden Stützen interessant kontrastieren, der überdimensionierte Kubus für die Garderoben im rückwärtigen Teil verstellt hingegen die Sicht auf die originalen Wandtafeln und verunklart den Raum. Bitter wird es beim Tresorraum: Während der Zugang durch den schön gestalteten Vorraum und die mächtige Tresortür spannungsvoll inszeniert ist, verstellte man die umlaufenden Schliessfächer an den Wänden mit den Kleiderständern – zu eng und zu viel für den Raum. Schade.

Anmerkung:

[01] Schweizerische Bauzeitung, 75–76/1920, Heft 4, S. 38 ff.TEC21, Fr., 2018.06.08

08. Juni 2018 Tina Cieslik

Aufgefrischtes Äquivalent

Der Umbau der ehemaligen Volksbank an der Zürcher Bahnhofstrasse 53 erforderte aufwendige Eingriffe am Tragwerk – manche radikaler, als den beteiligten Planern zunächst lieb war. Die sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Bestand ermöglichte es den Ingenieuren von WaltGalmarini dennoch, den Bau von 1925 für die kommenden 50 Jahre fit zu machen.

Die neue Bauherrschaft des Gebäudes an der Zürcher Bahnhofstrasse 53 war ein Glücksfall: Ohne die langfristige Planung des Versicherungsunternehmens AXA, das die ehemalige Volksbank 2012 von der Credit Suisse kaufte, hätte der Umbau so nicht realisiert werden können. Er war eine Gratwanderung zwischen der über 90-jährigen Geschichte des Baus und den gegenwärtig verlangten Anforderungen. Dennoch konnte die Bauherrschaft vier Jahre nach dem Kauf die Räume Anfang Mai wieder der Alltagsnutzung übergeben. Eine lange Zeit, die sich relativiert, wenn man weiss, was dazwischen geschah: nämlich eine intensive und aufwendige Planungs-, Ertüchtigungs- und Umbauzeit.

Für den Umbau des seit 2004 denkmalgeschützten Bauwerks setzten sich die Planenden intensiv mit dem Bestand auseinander. «Die bewusst investierte und von der Bauherrschaft bewilligte Zeit lohnt sich», so Projektleiter Wolfram Kübler vom Ingenieurbüro WaltGalmarini, «denn unsere Erfahrung zeigt, dass nur so die neuralgischen Stellen entdeckt werden können.»

Als das Bauen mit Beton neu war

Die Bahnhofstrasse 53 wurde zwischen 1923 und 1925 als Stahlbetonrahmenkonstruktion mit Hourdisdecken (Betonrippendecken mit Ziegelhohlkörpern) gebaut. Das Gebäude ist flach fundiert, mit einer Pfahlreihe entlang der Grundstücksgrenze zum St. Annahof. Schrägdach, Binder, Unterzüge, Innen- und Fassadenstützen sowie Wandscheiben wurden in Ortbetonbauweise erstellt. Über der ehemaligen Schalterhalle im Innenhof befindet sich ein Stahlfachwerkdach mit Glasbetondecke.

Betonkonstruktionen aus den 1920er-Jahren haben grundsätzlich ähnliche Eigenschaften und basieren auf der ersten Betonnorm von 1905. Der Baustoff Beton war damals neu und musste seine materialgerechte Form noch finden. Die Betonbauwerke waren analog zu Holzkonstruktionen konstruiert – lineare Tragwerke wie Rippendecken und Hourdisdecken waren Standard. Flächentragwerke wurden noch kaum ausgeführt. Das Material war teuer, und die damaligen Ingenieure versuchten, möglichst wenig davon einzusetzen.

Eine andere Vorstellung von Robustheit

Mit der Planung für die Umbauarbeiten waren die Ingenieure zugleich auch mit dem Wandel vom elastischen zum plastischen Modell konfrontiert. Die Modellvorstellungen für das statische System des historischen Betonbaus waren rein elastisch; die Verformungen waren reversibel. Diese Vorstellung des statischen Modells – insbesondere des Betonbaus – hat sich inzwischen geändert. Heute sollen sich Betontragwerke irreversibel verformen können und duktil sein. Ein spröder Bruch darf nicht auftreten. Die Tragelemente dürfen reissen – die Risse sollen aber zahlreich und klein sein, damit sie sich unsichtbar verteilen. Gegenüber der Bauzeit von damals sind dies grundlegend andere Anforderungen, die die Tragkonstruktion gegenwärtig zu erfüllen hat. Die Ingenieure sollten diese Aspekte verstehen, um das historische Tragwerk begreifen und ihm letztlich auch moderne und funktionierende Ertüchtigungen implementieren zu können.

Ein Charakteristikum des Tragwerkbestands sind die glatten Stahlstäbe der Bewehrung. Sie bestehen aus ungeripptem Betonstahl. Die Kraftübertragung in den Beton erfolgt über die Haken nur am Ende der Stäbe. Es wurden aufgebogene Eisen verwendet, und es gab keine konstruktive Bewehrung. Die Eisen wurden einzig dort eingelegt, wo im Balkenmodell und in den Trajektorienbildern Zug auftrat – das ergab beispielsweise in den Unterzügen und Stützen eine sparsame Bewehrung mit Bügeln von 7 mm Durchmesser alle 30 cm. Die Rippen der Hourdisdecken haben gar keine Verbügelung.

Ein zweites Charakteristikum ist der Beton selber, der gestampft ist. Als unvibrierter Stampfbeton ist er viel heterogener und weist mehr Kiesnester auf als vibrierter Beton. Ausserdem ist die Überdeckung viel streuender – zum Teil war sie nur 2 cm stark oder gar nicht vorhanden. Bezüglich Brand- und Korrosionsschutz ist dies unzuverlässig und genügt den heutigen Normen nicht, entsprach in dieser Ausführung jedoch dem damaligen Kenntnisstand.

Die SIA-Norm 269 «Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken» ist für ein solches Umbauprojekt ein gutes Werkzeug. Sie erlaubt explizit, die Eigenschaften des Bestands zu berücksichtigen und mit statischen Modellen und Versuchen nachzuweisen, dass historische Konstruktionen sehr wohl tragsicher, dauerhaft und gebrauchstauglich sein können, obwohl sie die aktuellen SIA-Normen für Neubauten nicht erfüllen.

Tückische Lücke

Die Auflager der Hourdisdecken vereinen die Problematik sinnbildlich: Die Hourdisdecken spannen einachsig von der Aussenfassade zum Korridorunterzug. Die Endhaken der Biegebewehrung in den Hourdisdecken reichten aber nicht in die Aussenwand, sondern endeten davor. Die Decken sind so unzureichend auf Schub und Biegung dimensioniert. Das per Zufall und mit Schrecken in den Bestandsplänen entdeckte und mit Sondierungen bestätigte Konstruktionsdetail tauchte bei sämtlichen Auflagern an der Aussenfassade auf. Es ist ein Konstruktionsdetail im denkmalgeschützten Bestand, das zur neuralgischen Stelle bezüglich der Machbarkeit, der Termine, des Kräfteflusses, des Bauablaufs und der gestalterischen und konstruktiven Umsetzung wurde. Die Ingenieure entdeckten dieses mangelhafte Detail nur, weil sie sich die Zeit für eine eingehende Bestandsuntersuchung nehmen durften.

Um die historisch wertvollen Decken trotzdem erhalten zu können, beschlossen die Planer mit der Unterstützung eines Vertrauensingenieurs seitens Denkmalpflege – Jürg Conzett – und eines Experten seitens Bauherrschaft – Prof. Dr. Peter Marti –, bereits während des Vorprojekts die tatsächlichen Tragreserven und das Versagensverhalten der Konstruktion mittels Belastungsversuchen an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa zu erörtern und eine bauliche Ertüchtigungsmassnahme zu entwickeln. Ziel war es, die bestehenden Decken trotz der statischen Mängel erhalten und künftig mit aktuell höheren Bürolasten beanspruchen zu können. Keinesfalls aber durften sie bei entsprechender Belastung ohne Vorankündigung spröde brechen. Es sollte ein – nach heutiger Begrifflichkeit – robustes Tragwerk resultieren.

Die Ingenieure ertüchtigten den mehrere Meter langen Auflagerbereich mit einem einzigen, wiederkehrenden Konstruktionsdetail, ohne dass für die Bauherrschaft und Nutzer gegenüber einer Ersatzdecke aus Stahlbeton nach heutigem Stand der Technik Nachteile entstanden sind. Der Kräftefluss konnte mit verhältnismässigem Aufwand geschlossen werden. Für diese Ertüchtigung des Deckenanschlusses erhielt die Bauherrschaft eine vorgezogene Baubewilligung. So konnten die Planenden bereits während des Bauprojekts in den Bestand eingreifen und den Zeitplan entschärfen.

Eingefügt, abgesenkt, verstärkt

Im Vordergrund der Planung stand der frühestmögliche Wiedervermietungstermin. Dieser beeinflusste massgeblich das Umbau-, Nutzungs- und Tragwerkskonzept unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Vorgaben und durchzog alle Überlegungen und Abwägungen wie ein roter Faden. Jedes Gebäude hat allerdings seine Eigenheiten. Kübler betont: «Standardlösungen, die einen schnell zum Ziel bringen, gibt es nicht. Oft müssen für Ertüchtigungen in Bestandsgebäuden aufgrund der Randbedingungen individuelle, aber möglichst skalierbare Lösungen entwickelt werden.» Daher gaben vor allem drei andere Bausteine den Ausschlag für das definitiv ausgeführte Projekt der Tragkonstruktion: die Erhöhung des 1. Untergeschosses, die Erdbebenertüchtigung und die Einfädelung der Gebäudetechnik auf Ebene des Tragwerks.

Die Implementierung der Gebäudetechnik in den Bestand ist die offensichtlichste Problematik. Sie hatte einen erheblichen Einfluss auf die baulichen Massnahmen am Tragwerk. Um keine Raumhöhe zu verlieren, sollten die Lüftungskanäle auf Ebene der Tragkonstruktion liegen, wofür Unterzüge zu durchstossen waren. Bei elastisch dimensionierten Tragwerksteilen wie den Unterzügen, die eine schwache Verbügelung aufweisen, ist das heikel und war hier nicht möglich. Das Planerteam beschloss – und die Denkmalpflege bewilligte –, die Unterzüge zu ersetzen. Gebäudetechnik und Tragwerk in einer Ebene wurden so realisierbar.

Ebenso liess es die Denkmalpflege zu, die Stützen im Kernbereich und in den beiden Untergeschossen zu ersetzen. Das bahnte den Weg für das neu genutzte 1. UG. Die Planer liessen die Zwischendecke absenken (ausser beim geschützten Tresorraum) und alle bestehenden Tragelemente komplett entfernen. Aus zwei gedrungenen Ebenen wurden ein grosszügiges hohes Untergeschoss und ein Kriechgeschoss für die Gebäudetechnik. Die neuen Stützen stehen auf Einzelfundamenten im Kriechboden, die die Lasten in die unverstärkte Fundation leiten. Die Erhöhung des 1. UG schaffte 2000 m² zusätzliche vermietbare Verkaufsfläche an der Bahnhofstrasse – ein relevanter Punkt in der langfristig ausgelegten Kosten-Nutzen-Rechnung.

Dieses «Geschenk des Himmels», wie Architektin Tilla Theus es an der Eröffnungsfeier nannte, war nur dank einer temporär errichteten %%gallerylink:41682:Spriesskonstruktion aus Stahl%% möglich. Diese befand sich während des gesamten Umbaus im Korridorbereich – dem ringförmigen Kern des im Grundriss fünfeckigen Gebäudes, der den Hof auf allen Seiten umgibt –, trug Fassaden, Deckenteilstücke sowie das Dach und stabilisierte das ganze Gebäude während des Rückbaus. Der Bereich um die Spriesskonstruktion durfte ebenfalls rückgebaut werden. Stützen, Unterzüge und für die Globalstabilität notwendige Decken wurden ringförmig in Ortbetonbauweise neu aufgebaut. Die Lastumlagerung vom Bestand in die Spriesskonstruktion und wieder zurück in das zum ursprünglichen Tragwerk äquivalente Ersatztragwerk erfolgte mittels Hydraulikpressen.

Der Neubau im Kern garantiert nicht nur die Tragsicherheit, die infolge der Lasterhöhung aus Ertüchtigung, des schwereren Aufbaus und der von 200 auf 300 kg/m2 aktualisierten Büronutzlasten neu zu bemessen war, sondern erhöht auch den anfänglich zu tiefen Erfüllungsgrad für die Erdbebensicherheit.

Erdbebenwand: aus der Not eine Tugend

Neben der Erweiterung des ersten Untergeschosses und der Einfädelung der Gebäudetechnik auf Tragwerkebene war für die Instandsetzung des Tragwerks ein weiterer Baustein taktbestimmend: die Erdbebenertüchtigung. Der Erdbebenwiderstand war nach Merkblatt SIA 2018 im Ursprungszustand unter 0.25. In Zone Z1 auf Baugrundklasse B gelegen und bezüglich Nutzung als Büro- und Geschäftsgebäude mit einer Belegungszahl > 50 Personen deklariert, wird das Gebäude der Bauwerksklasse BWK II zugeordnet. Es war zwingend erforderlich, das Verhalten während eines Erdbebens zu verbessern.

Die Planenden entwickelten das Erdbebenkonzept kombiniert mit den Massnahmen, die ohnehin geplant waren. Dabei konnten sich die Ingenieure allein auf das Gebäude konzentrieren. Gemäss den Abklärungen der Bauherrschaft erfüllen die direkt angrenzenden Liegenschaften die Erdbebensicherheit bereits oder werden es künftig tun und geben keine Einwirkungen auf das Tragwerk der Bahnhofstrasse 53 ab. Eine über die Geschosse durchgehende Dilatationsfuge zum Nachbargebäude von einigen Zentimetern ermöglicht gemäss den Ingenieuren Gebäudeverformungen im Erdbebenfall, ohne dass Kräfte gegenseitig übertragen werden.

So nutzten die Ingenieure die Treppenhäuser, die über alle Geschosse neu erstellt wurden, als aussteifende Kerne. Der Steifigkeitsschwerpunkt S – ursprünglich einzig durch die Sandsteinfassaden bestimmt und nur knapp innerhalb des Gebäudegrundrisses liegend – und der Massenschwerpunkt M lagen aber weit auseinander. Diese Exzentrizität sorgte für eine ungünstige Torsion. Die neu eingebundenen Erdbebenwände %%gallerylink:41689:holten den Steifigkeitsschwerpunkt nah zum Massenschwerpunkt%%. Das verringert die ungünstigen Belastungen deutlich und versteift das gesamte Bauwerk.

Ausserdem wurden drei weitere durchgehende Erdbebenwände erstellt. Eine davon parallel zur Bahnhofstrasse – im Erdgeschoss ein Sichtblocker und im 2. OG ein störender Wandriegel zwischen Empfangsbereich der Anwaltskanzlei und denkmalgeschütztem Sitzungszimmer. Im Erdgeschoss wurde die Wand in der Breite reduziert, sodass sie dort einen Durchgang in das Ladenlokal bildet. Im Eingangsbereich der Anwaltskanzlei hingegen entwickelten die Planenden eine kreative Konstruktion in Form einer %%gallerylink:41686:Gitterwand%%.

Mit Sinneswandel in die Neunutzung

Es gleicht einem Sinneswandel, statische Elemente als Raumskulpturen zu nutzen. Eine ebensolche veränderte Einstellung widerspiegelt auch das Auditorium im Dachgeschoss. Früher Raum für Lager und Gebäudetechnik, ist es heute ein repräsentatives Sitzungszimmer mit einer sakral anmutenden Atmosphäre. Das historische lineare Betontragwerk aus betonierten Dachbindern prägt den Raum. Es wurde mit Spritzbeton auf die notwendige Überdeckung von 3 cm reprofiliert.

Jetzt ist es zwar nicht mehr so schlank und filigran, doch es erfüllt alle aktuellen Anforderungen bezüglich Dauerhaftigkeit, Tragsicherheit oder Brandschutz und ist dennoch ein Zeitzeuge der Ingenieurbaukunst aus dem letzten Jahrhundert. Es zeigt auch der nächsten Generation, wie kreative Bauingenieure mit breitem Fachwissen konstruieren und welche räumliche Anpassungen und vorübergehend radikalen Lastumlagerungen, insbesondere während komplexer Bauphasen, ein Betontragwerk ermöglicht – selbst ein historisches.TEC21, Fr., 2018.06.08

08. Juni 2018 Clementine Hegner-van Rooden