Editorial

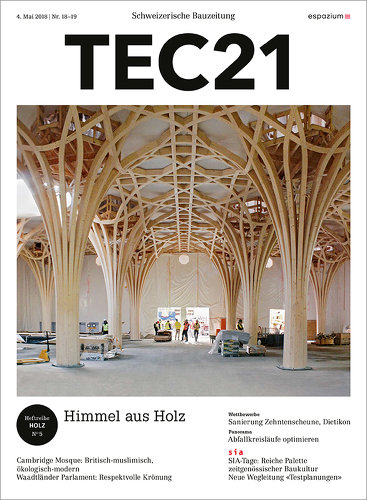

Holzdächer sind ein archaisches Bauelement. Man denke an Berghütten, asiatische Tempel, mittelalterliche Burgen, romanische Kirchen oder französische Schlösser – immer ist ein typisches Dachbild mit dem jeweiligen Bau verbunden. Bis heute sind Holzdächer charakteristischer Ausdruck ihrer Zeit und schützen, krönen, schmücken – bescheiden oder als architektonische Glanzstücke – wie Schirme, Hüte oder Baumkronen ihr Gebäude.

Bauten widerspiegeln immer auch die Möglichkeiten des technisch Machbaren. Im Gegensatz zu anderen Bauweisen ist der zeitgenössische Holzbau bereits heute mit modernsten Computertechnologien verbunden – BIM gehört hier längst zum Standard.

Die Statik solcher Dächer erfordert von den Ingenieuren oft äusserst komplexe Berechnungen und von den Architekten eine noch präzisere und engere Zusammenarbeit mit Planern und Handwerkern. Die Logistik erfolgt meist just in time, und der Transport über Strassen, Flüsse und das Meer ist millimeter- und stundengenau geplant.

Schweizer Firmen kommt bei der Entwicklung und Produktion solcher Dachelemente international eine Schlüsselrolle zu. In diesem Heft betrachten wir zwei konstruktiv und gestalterisch sehr unterschiedliche Beispiele.

Danielle Fischer