Editorial

«Die Stadt ist gebaut. Sie muss nicht neu, sondern umgebaut werden», sprach die damalige Zürcher Stadträtin Ursula Koch am 16. März 1988 an der Hauptversammlung der SIA-Sektion Zürich. «Umgebaut zu einem lebenswerten Zürich, mit hohen urbanen Qualitäten.» Den Wandel wollte sie mit einer restriktiven Bau- und Zonenordnung herbeiführen. Sie scheiterte. Nach jahrelangen Kämpfen und Rekursen setzte der Kanton Kochs BZO ausser Kraft und diktierte der Stadt eine neue, investorenfreundlichere Version, die 1995 rechtsverbindlich wurde.

Aus heutiger Sicht lässt sich feststellen: Ursula Koch ist politisch unterlegen, doch in der Sache hat sie Recht behalten. Nicht nur in Zürich, fast in der ganzen Schweiz sind Umbau und Verdichtung zentrale Themen. Eine weitere Zersiedlung ist unerwünscht; man baut dort, wo andere schon gebaut haben. Ob Ersatzneubau, energetische Sanierung, Umnutzung oder Ergänzung, ob Hoch- oder Tiefbau – jede Intervention muss sich mit dem Bestand auseinandersetzen. Das macht die Aufgaben komplexer. Wer ins Gebaute eingreift, operiert in einem lebenden Organismus; die alte Bausubstanz birgt oft Überraschungen, denen nur interdisziplinäre Teams beizukommen vermögen. Doch diese Komplexität bietet auch die Chance, das Zusammenwirken der Fachleute aus Architektur, Ingenieurwesen, Stadtplanung, Denkmalpflege und Gebäudetechnik zu intensivieren.

Wie unerwartet, kraftvoll und schön das Ergebnis von Umbau und Verdichtung sein kann, zeigen wir anhand eines aktuellen Beispiels – das zufällig in Zürich steht. Übrigens: 2016 wurde die Zürcher BZO einmal mehr revidiert, und einmal mehr ist sie wegen Rekursen blockiert …

Judit Solt, Peter Seitz

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Inspiriertes Laubenganghaus

12 PANORAMA

«Mittelmässige Preisgerichte wählen mittelmässige Siegerprojekte» | Leserbrief | Museen aus Stahl

22 VITRINE

Die Baubranche trifft sich in Basel | Weiterbildung

29 SIA

MUMM – das neue Managementmodell für Architektur- und Ingenieurbüros | Business-Check | Was ist eine hochwertige Landschaft? | Zielgruppengerechte Präsentationen | Allgemeine Bedingungen für Stahlbau und Holzbau | Vernehmlassungen

34 VERANSTALTUNGEN

THEMA

36 SCHLOTTERBECK-AREAL, ZÜRICH

36 VERDICHTETE ROMANTIK

Judit Solt

giuliani hönger Architekten und Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure haben eine Garage zu einer Wohnanlage transformiert – und dabei Formen realisiert, die bei Neubauten kaum denkbar wären.

42 VIRTUOS ERHÖHT

Thomas Ekwall, Hans Seelhofer

Umnutzung und Aufstockung der Garage verlangten von den Bauingenieuren weitreichende Eingriffe in Tragsystem und Fundation – zum Teil auch unterhalb des Bestands.

AUSKLANG

48 STELLENINSERATE

53 IMPRESSUM

54 UNVORHERGESEHENES

Verdichtete Romantik

Ein runder Turm mit Wohnungen, die sich zum Licht öffnen? Hohe Hallen, in denen Pilzstützen wie Ungetüme herumstehen? Bei Neubauten ist derlei kaum denkbar. giuliani hönger Architekten und Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure haben die Transformation einer Garage genutzt, um eine aussergewöhnliche Wohnanlage zu errichten.

Umbauten machen heute einen Drittel aller baulichen Eingriffe aus. Ihr Anteil dürfte weiter steigen: Rund 80 % des Schweizer Gebäudeparks sind älter als 25 Jahre und oft erneuerungsbedürftig; zudem gilt es, bestehende Agglomerationen zu verdichten, anstatt das Land weiter zu zersiedeln. Doch Umbauten sind auch anspruchsvoll. Die Eigenschaften der gegebenen Bausubstanz sind nicht immer dazu angetan, die Planerinnen und Planer zu beflügeln; hinzu kommen einschränkende gesetzliche Auflagen, etwa wenn der Altbau unter Denkmalschutz steht oder das vorhandene Volumen nicht mehr bewilligbar, sondern nur dank der Bestandsgarantie zu halten ist.

Aus diesen manchmal schwierigen Ausgangslagen können aber auch Projekte entstehen, deren einzigartige Qualitäten bei Neubauten nicht realisierbar wären. Dann nämlich, wenn die Entwerfenden die Zwänge des Bestands nicht als Einschränkung verstehen, sondern die Unverhandelbarkeit des Gegebenen als Basis nutzen, um Neues zu wagen. Dies gilt auf der Ebene des Objekts ebenso wie im städtebaulichen Massstab, wo die Verdichtung im Idealfall nicht nur mehr Bauvolumen, sondern auch mehr räumliche Qualität und soziale Bezüge generiert.

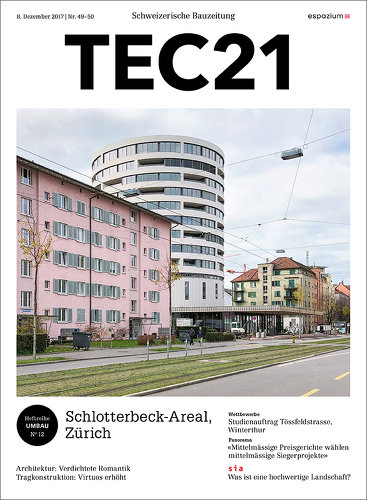

Ein Beispiel, das diese These aufs Eleganteste bestätigt, ist der Umbau des Schlotterbeck-Areals in Zürich. Der Altbau, eine ehemalige Citroën-Garage, war 1951 als Hauptsitz der Firma C. Schlotterbeck Automobile Aktiengesellschaft an der Badenerstrasse entstanden%%gallerylink:34989: (Abb.)%%. Das moderne Beton- und Glasgebäude des Basler Architekturbüros Suter & Suter wurde bis 1960 in mehreren Etappen aufgestockt und mit einem Vorbau an der Badenerstrasse erweitert. Zuletzt bestand es aus einem zylindrischen Rampenbau zur Strasse und einem rückwärtigen, an den Heiligfeld-Park grenzenden Werkstattgebäude. Das Ensemble, das eine hohe architektonische Qualität aufweist, ist im Inventar der schützenswerten Bauten der Stadt Zürich eingetragen und war zu erhalten. Dennoch war es im Sinn der Stadt, an diesem Ort auch starke Veränderungen zu ermöglichen.

Wohnungen statt Werkstätten

Das Schlotterbeck-Areal liegt an der Nahtstelle zwischen der geschlossenen Blockrandbebauung rund um den Albisriederplatz und der offenen Bebauung jenseits des Letzigrabens. Beim aktuellen Umbau wurden die bestehenden Bauten unter Beibehaltung ihres Fussabdrucks in die Höhe gezogen – eine Strategie, die bereits in den 1950er-Jahren mehrfach zur Anwendung gekommen war. Die neuen Aufstockungen sind teilweise beträchtlich. Sie stärken und differenzieren die Volumen, und sie akzentuieren die Präsenz des Ensembles in seiner stadträumlichen Scharnierfunktion, indem sie Bezüge zum nahen und weiteren Kontext herstellen.

Das Rampengebäude wurde zu einem 40 m hohen Turm aufgestockt und übernimmt die Höhe der beiden Wohnhochhäuser der nahen Siedlung Letzigraben-Heiligfeld, die der damalige Stadtbaumeister Albert Heinrich Steiner 1953–1955 erbaut hatte. Der neue, zylindrische Turm fungiert als markanter Kopfbau für das Schlotterbeck-Areal, aber auch als Landmark für die Grenze zwischen Badenerstrasse und Heiligfeld-Park. Umgekehrt diffundiert der Park bis an die Strasse hinaus – die Aussenraumgestaltung des Areals führt jene des Parks weiter und stellt mit Baum- und Strauchgruppen eine Verbindung zwischen Park- und Strassenraum her.

Auch das Werkstattgebäude wurde aufgestockt. Ein zusätzliches Geschoss über die ganze Gebäudefläche schafft eine neue Traufhöhe, die auf das im Südosten benachbarte Brahmshof-Wohnhaus reagiert. An der südwestlichen Baulinie erhielt das Gebäude weitere drei Etagen und erreicht nun rund 25 m; damit bezieht es sich auf die Traufhöhe der vorgelagerten Häuser der Siedlung Letzigraben-Heiligfeld und betont den Übergang vom Park zum Brahmshof.

Mit dem Umbau erfolgte nicht nur eine städtebauliche Neuinterpretation, sondern auch eine Umnutzung des Areals: Neu sind darin 2150 m² Gewerberäume und 104 Wohnungen untergebracht. Wegen der Garagen und Tankstellen, die sie seit Jahrzehnten säumen, gilt die Badenerstrasse zwar als «automobile road» Zürichs, doch zugleich durchquert sie mehrere Wohnquartiere; die Garage auf dem Schlotterbeck-Areal galt in ihrer Entstehungszeit als Fremdnutzung, die einer Ausnahmebewilligung bedurfte. Angesichts der Nachbarschaft lag es also auf der Hand, die bestehenden Bauten in Wohnhäuser zu verwandeln. Was jedoch die baulichen Voraussetzungen anging, war es ein abenteuerliches Unterfangen.

Ein Schleier von Vergangenheit

Das geschützte Werkstattgebäude ist 35 m tief und hat unterschiedliche Etagenhöhen, was gewöhnliche Typologien von vornherein ausschloss. Die Architekten entwickelten deshalb verschiedene, gemäss den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten und Orientierungen differenzierte Wohnungstypen: Lofts mit 4 m hohen Räumen im Parterre, Maisonettewohnungen im 1. und 2. Obergeschoss, Atriumwohnungen in der neu aufgestockten 3. Etage und 2.5- bis 4.5-Zimmer-Wohnungen im Aufbau auf der Parkseite.

Das Tragwerk wurde weitestgehend erhalten. Die Aufstockung um eine Etage war ohne zusätzliche statische Massnahmen möglich, nur im Bereich des Aufbaus auf der Parkseite gibt es pro Geschoss zwei neue Stützen und zwei Querwände. Das bestehende Tragwerk – der letzte Zeuge der industriellen Vergangenheit des Hauses – wurde sorgfältig inszeniert. Die wuchtigen, für grosse Räume und schwere Lasten ausgelegten Pilzstützen blieben sichtbar, auch in den Wohnungen, wo sie als überdimensionierte, skulpturale Elemente die Räume gliedern.

Um für jede Einheit mindestens eines dieser Ungetüme freizuspielen, haben die Architekten die Trennwände der Wohnungen und Gewerberäume gegenüber dem Stützenraster verschoben und die 2.5-Zimmer-Maisonettewohnungen im Längsschnitt versetzt angeordnet. Die Wohnungen reihen sich entlang der Fassaden, durch die grosse Bautiefe ergeben sich in der Mitte des Gebäudes weitläufige Hallen. Diese sind, obschon teilweise künstlich belichtet, nicht unfreundlich; die ruhigen Reihen der Pilzstützen verleihen ihnen eine würdevolle Grosszügigkeit. Als rhythmisierende Elemente kommen drei neue, von den Brandschutzvorschriften geforderte Treppenkerne hinzu, die als raumhaltige Körper zwischen den Stützen platziert wurden; im 2. und 3. OG alternieren sie mit den Atrien, die als Lichtkörper in den Raum ragen.

Bemerkenswert ist die heitere, leicht nostalgische Stimmung, die im ganzen Gebäude herrscht. Die Vergangenheit bleibt nicht nur in Gestalt der Pilzstützen präsent. Die alte Fassade – ein feingliedriges, ehedem mit Glas ausgefachtes Betongitter – wurde teilweise erhalten und innen aufgedoppelt; nun erscheint sie im Gegenlicht wie ein Schleier von Vergangenheit zwischen den modernen Wohnungen und der zeitgenössischen Stadt. Auch das innere Material- und Farbkonzept ist voller Andeutungen.

Die tragenden Elemente sind nicht verputzt, sondern betonfarben gestrichen. Im Gegensatz dazu sind die mit Glasvliestapeten bezogenen, weiss bemalten Trennwände über Fugen abgesetzt und bleiben als hineingestellte Elemente erkennbar; ebenso die Küchen, die keine Oberschränke haben und maximal 140 cm hoch sind. Die Farben der Wohnungstüren, Küchenfronten und Steinzeugplatten in den Nassräumen wählten die Wohnungsbesitzer aus einer Kollektion, die auf die Lackfarben der Citroën DS von 1955 zurückgeht.

In den Himmel gewachsen

Der zur Badenerstrasse orientierte Rampenbau, der ursprünglich als Erschliessung des Werkstattgebäudes diente, erhielt neun zusätzliche Geschosse – ein Mehrfaches seiner alten Höhe. Weil die bestehende Tragkonstruktion diese Last nicht hätte aufnehmen können, ist die Aufstockung als völlig neues, tragwerkstechnisch und konstruktiv von der bestehenden Struktur unabhängiges Gebäude konzipiert. Das ist bei aufmerksamer Betrachtung auch von aussen sichtbar: Die Fassaden von Alt- und Neubau schliessen zwar bündig aneinander an, doch ein feiner Spalt weist darauf hin, dass die oberen Geschosse nicht auf den unteren ruhen.

Wie die Statik tatsächlich gelöst ist, ist von aussen allerdings kaum zu erraten. Erst im Innern erahnt man, wie das kunstvolle Ingenieurwerk funktioniert. Der Neubau wächst wie ein Baum aus dem Altbau hervor, fast ohne ihn zu berühren: Ein runder, zentraler Erschliessungskern fungiert als Stamm, der leicht abgesetzt aus dem Rampenauge des Altbaus herausragt. Als Wurzelwerk dient ein tragender und aussteifender Fuss, der ins bestehende Untergeschoss eingepasst wurde (vgl. «Virtuos erhöht»).

Wie beim Werkstattgebäude haben die Architekten auch hier einen Weg gefunden, dem Charakter des bestehenden Baus gerecht zu werden. Die ursprünglich für Autos dimensionierte Rampe wird nun als befahrbare Abstellhalle für Velos genutzt. Im oberen Bereich sind mittels Holzpodesten Räume mit ebenen Böden ausgeschieden; belichtet werden sie über vertikale Schlitze, die dem Muster der Schalungstafeln folgend aus der Fassade geschnitten wurden. Im Neubau kragen runde, horizontale Geschossplatten aus dem zentralen Erschliessungskern.

Die Wohnungstrennwände sind aus statischen Gründen gegeneinander versetzt – auch hier sind Tragkonstruktion und Raumkonzept nicht voneinander zu trennen. Die segmentförmigen Wohnungen sind unterschiedlich dimensioniert; doch alle wirken grösser, als sie sind, weil die Räume ihren schmalen Rücken dem Kern zuwenden und sich in Richtung Fassade, in Richtung Licht immer weiter öffnen. Die Wohnungen sind nüchtern materialisiert, manche blicken auf eine raue städtische Umgebung. Trotzdem atmen sie eine Offenheit und Grosszügigkeit, die ihresgleichen sucht.TEC21, Fr., 2017.12.08

08. Dezember 2017 Judit Solt

Virtuos erhöht

In und auf den Bestandsbauten des Schlotterbeck-Areals in Zürich sind 104 zusätzliche Wohnungen entstanden. Mit differenzierten Eingriffen gelang es Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieuren, die spektakulären Aufstockungen mit dem bestehenden statischen System zu vereinbaren.

Das Schlotterbeck-Areal in Zürich wurde nach einem Entwurf von giuliani hönger Architekten und Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure umgenutzt, umgebaut, aufgestockt und verdichtet (vgl. «Verdichtete Romantik»). Die Transformation der bestehenden, denkmalgeschützten Bauten erforderte von den Ingenieuren unterschiedliche Herangehensweisen. Die Erhöhung des ehemaligen Citroën-Werkstattgebäudes, um ein Stockwerk und die Nachrüstung von drei Treppenhäusern mögen noch als konventionelle Gebäudeanpassungen verstanden werden. Die Aufstockung um weitere drei Etagen an der Südseite und eine Vergrösserung des Untergeschosses bedeuteten aber eine derart erhebliche Umgestaltung des Gebäudes, dass weitreichendere Eingriffe in die Tragstruktur nötig waren. Regelrecht verzahnt wurden hier neue und alte Bausubstanz, um die erhöhten Lasten in die verstärkten Fundamente einzubringen.

Ein identitätsstiftender Neubau für das Areal entstand dagegen mit dem zylindrischen Wohnturm. Es scheint, als bildeten seine neun neuen Stockwerke mit der denkmalgeschützten Rampenanlage unter sich eine Einheit; strukturell jedoch ist der neue Turm grösstenteils von dieser ehemaligen Auffahrt zur Werkstatt entkoppelt.

Rampe windet sich um Turmschaft

Einen Durchmesser von rund 27 m weist der neue Turm auf den Wohnebenen auf. Der tragende Turmschaft mit einem Durchmesser von etwa 12 m führt präzise durch das Auge der doppelhelixförmigen, denkmalgeschützten Rampe auf den mächtigen neuen Fundamentkörper, der unterhalb des Bestands angeordnet wurde. Mit einer Dicke von 2.8 m und einem Durchmesser von 18.4 m gewährleistet dieser den Lastabtrag auf die 140 im Niederdruck-Injektionsverfahren erstellten Mikropfähle. Sie binden in die unter den setzungsempfindlichen Seeablagerungen anstehenden Moräne- und Schotterschichten ein.

Der gewählte Lastabtrag des Wohnzylinders über den Schaft und das separate Turmfundament ermöglichte die Schonung der Rampe aus den 1960er-Jahren. Die bestehenden inneren Stützen der Anlage mussten jedoch abgefangen und in die neue Fundation integriert werden. Hierfür wurde eine Stahljochkonstruktion entwickelt, die die einzelnen Stützenlasten von bis zu 1200 kN bereits an der Unterkante der Untergeschossdecke aufnahm. Am Fusspunkt der stempelartig ausgeführten Bauteile wurden die Lasten über Hydraulikpressen und Biegebalken in je vier Mikropfähle eingeleitet, die im Lauf der Aushubarbeiten sukzessive mittels angeschweissten Stahlwinkelprofilen gegen Knicken stabilisiert wurden.

Raffiniertes Scheibentragwerk des Turms

Die radialsymmetrische Form der Aufstockung wird für statische Zwecke ausgenutzt, was insbesondere im oberen Wohnbereich ersichtlich wird. Die im Grundriss annähernd kreisförmigen Geschossdecken sind durch radial verlaufende Wandscheiben gestützt bzw. an diesen aufgehängt. Diese auskragenden, auf der äusseren Turmschaftwand aufgelegten Wände werden durch radial wirkende Schubkräfte in die Deckenebene eingespannt. Da die Wände zweier benachbarter Geschosse zur Maximierung der Spannweiten geschossweise um rund 36° versetzt sind, werden die Decken Scheibenbeanspruchungen unterworfen und schliessen die Schubkräfte der darüber- bzw. darunterliegenden Wände kurz.

Dieses Prinzip liess sich im obersten und untersten Geschoss nicht umsetzen. Oben wurde die mit einem kräftigen Randüberzug versehene Decke konzentrisch vorgespannt, um die hohen Ringzugkräfte aufzunehmen. Am unteren Ende des Wohnzylinders war die doppelte Anzahl Wände erforderlich, um die Decken ausreichend zu lagern. An dieser Stelle leisten die Radialwände einen wertvollen Beitrag zur Tragwirkung des Turms, indem die horizontal wirkenden Wandschubkräfte die Vertikallasten der äusseren zylindrischen Kernwand in die innere umlenken. Dank der Geometrie gleichen sich die Horizontalkräfte innerhalb des Systems von selbst aus.

Fundamente zeigen Zähne

Im bestehenden rechteckigen Werkstattgebäude erfolgte die Lastabtragung grösstenteils über Pilzstützen aus Stahlbeton. Durch die Aufstockung um eine Etage und die umnutzungsbedingten Zusatzlasten war die Tragsicherheit der Stützenfundamente nicht mehr gewährleistet. Die südliche Gebäudeerhöhung um insgesamt vier Etagen bedingte sogar ein alternatives Tragsystem. Da sich zudem das erweiterte Untergeschoss nun bis unmittelbar an die Gründungskörper erstreckte, galt es, diese zu verstärken, zum Teil auch mit unkonventionellen Methoden.

Im Bereich ohne Untergeschoss wurden die Pilzstützen bis zur Unterkante der Bodenplatte aufbetoniert. Dadurch erhöhen sich die Biege- und Durchstanzwiderstände der bestehenden Einzelfundamente, und die Lasten werden unmittelbar abgefangen. Neue Mikropfähle durchdringen die bestehenden Fundamente und leiten ihre Lasten tiefer in den Baugrund ein.

Die effektive Übertragung der Stützenlasten in die nachträgliche Verstärkung gelang durch aus dem Brückenbau abgeleitete Konstruktionsdetails: Mittels Hochdruckwasserabtrag wurden umlaufende Schlitze in die Stützenquerschnitte gefräst. Diese Schubzähne gewährleisten die Kraftübertragung in die flankierende Fundamentverstärkung und in der Folge die Einleitung der Vertikallasten über Betondruckstreben in die Mikropfähle. Die resultierenden horizontalen Kraftkomponenten wurden mit Spannstangen kurzgeschlossen. Die anschliessend erstellten, wandartigen Unterfangungen bildeten in Verbindung mit der neuen Bodenplatte des Erdgeschosses einen kastenartigen Baukörper. Während der Aushubarbeiten sicherte dieser die horizontale Lage von je vier Einzelfundamenten.

Die Technik der Verzahnung und Verstärkung kam auch bei den bestehenden Stützen im Untergeschoss zum Einsatz, die von neuen Betonwänden flankiert werden. Anstelle der Vorspannung schliesst hier die Bodenplatte die horizontalen Kräfte kurz. Damit auch bestehende Wände die Vertikallasten der darüberstehenden Stützen auf die beidseits der Einzelfundamente angeordneten Mikropfähle abtragen können, wurden sie am Wandfuss mit zwei Steckträgern versehen. Der Kurzschluss der aus der Spreizung resultierenden Horizontalkräfte erfolgte hier über Zugglieder mit Vierkant-Vollprofil.

Alte Fassade des Werkstattgebäudes

Die filigrane, denkmalgeschützte Betonsprossenfassade wurde im Zuge des Umbaus mit Stahlträgern abgefangen. Da nur äusserst geringe Setzungen erlaubt waren, setzte man zwischen Decke und Oberflansch Flachpressen ein, um die Träger vorzubelasten. Die übrigen Bereiche der Untergeschossdecke wurden ebenfalls mittels aufgepressten Stahlträgern abgefangen, die die Lasten in neue Querwände abtragen. Dadurch konnten die einachsig tragenden Bestandsdecken des Untergeschosses trotz nutzungsbedingtem Rückbau der Längswände – das Untergeschoss wird künftig eine Tiefgarage – grösstenteils erhalten werden.

Durchbrüche und Verstärkungen

Während die Bautätigkeiten im Untergeschoss von Abfangungen geprägt waren, stand bei den Arbeiten im Erdgeschoss und in den Obergeschossen eine Vielzahl Deckendurchbrüche und -verstärkungen an. Je nach Gefährdungsbild wurden verschiedene Massnahmen ergriffen: Auf den mittels Höchstdruckwasserstrahlen aufgerauten Decken wurde eine schlaff bewehrte, verdübelte Aufbetonschicht aufgebracht, die mit den bestehenden Decken im Verbund wirkt. Die Applikation zusätzlicher Stahllamellen auf der Deckenunterseite im Feldbereich erzielte eine Erhöhung des Biegewiderstands. Örtlich kam eine Durchstanzbewehrung zum Einsatz.

Neue Scheiben und Stützen im Aufbau Süd

Die südliche viergeschossige Aufstockung des Werkstattgebäudes hätte das bestehende Tragwerk überbeansprucht. Für diesen Baukörper wurde daher ein alternatives Scheibentragsystem entwickelt, das die Kräfte über wenige Punkte separat bis in die Fundation abträgt. Für die Südfassade waren im Zuge der Umnutzung grosszügige Öffnungen geplant. Die bestehenden Bauteile wiesen bereits ausgeprägte Korrosionsschäden auf, sodass die Fassade rückgebaut und durch eine rahmenartige Betonkonstruktion ersetzt wurde.

Das neue Tragwerk wurde auf die Zusatzlasten des Aufbaus Süd ausgelegt. Für den Abtrag der Vertikallasten ordnete man neben dem erforderlichen neuen Erschliessungskern zwei senkrecht an die Südfassade anschliessende Wandscheiben und vier durchlaufende Stützen an. Um die gesamten Lasten diesen wenigen vertikalen Traggliedern zuzuführen, bilden die Wohnungstrennwände im Aufbau Süd ein räumliches Scheibentragsystem. An der Ost- und Westseite des Aufbaus bildete man tragende, zur Begrenzung der Verformung vorgespannte Brüstungen aus. Entlang der Nordfassade wurde eine rahmenartig gestaltete Abfangscheibe platziert.

Die aus den im Grundriss abgewinkelten Wandscheiben resultierenden Horizontalkräfte sind über die Geschossdecken kurzgeschlossen. Zur Aufnahme der entsprechenden Zugkräfte ist die Decke über dem 6. Obergeschoss in Längsrichtung mit einer Vorspannung versehen.

Die das Werkstattgebäude durchdringenden, zur Fundation geführten Stützen werden auf Höhe der Decken nur in Horizontalrichtung gegen Knicken gehalten. Eine verschiebliche Lagerung verhindert die Übertragung von Vertikalkräften aus den bestehenden Decken. Eine Durchstanzbeanspruchung der bestehenden Decken konnte somit wirksam verhindert werden.

Dialog der Generationen

Im Planungsteam wurde ein gangbarer Weg zwischen den erhöhten Bedürfnissen an das bestehende Bauwerk und dem schonenden Umgang mit seiner Substanz gefunden. Ebenso wichtig war der «virtuelle Dialog» mit dem damaligen Ingenieurbüro Schubert & Schwarzenbach, der auf dem Studium der nachgelassenen Schalungs- und Bewehrungspläne basierte. Ohne die sorgfältige Auseinandersetzung mit diesen Zeitdokumenten und den damals gültigen Normen wäre ein solcher Eingriff in den Bestand kaum realisierbar gewesen.TEC21, Fr., 2017.12.08

08. Dezember 2017 Thomas Ekwall, Hans Seelhofer