Editorial

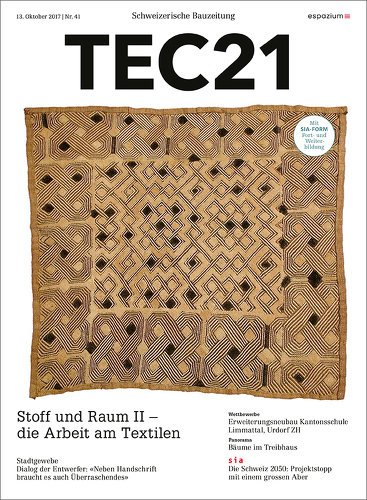

In zwei Ausgaben thematisiert TEC21 die mannigfaltige Verwandtschaft von Stoff und Raum. Vorige Woche stand die kunsthistorische und metaphorische Konnotation im Vordergrund. Das nun vorliegende Heft führt weitere Gedanken zur Umsetzung der Stoffmetapher aus.

Können die Strukturen eines Gewebes auf den «tessuto» einer Stadt verweisen? Kann die Arbeit an der Stadt auch inspiriert sein von Bildern aus Kette und Schuss, Fadendichte, Gewebe und dem Flickstopfen? Und was bedeutet das für die räumliche Umsetzung? Wie wirkt sich dieses Denken in der Fläche aus, wenn Häuser und Strassenzüge in die Höhe wachsen und damit Raum erzeugen? Der Essay von Matthias Castorph geht diesen Fragen nach und illustriert sie am Beispiel des Staffelbauplans von München.

Ein anderer Fokus zeigt sich in der Begegnung zwischen der Architektin Anna Jessen und dem Modeschöpfer Albert Kriemler. Die beiden Kreativen verbindet ein grosses Interesse für die jeweils andere Disziplin. In ihrem Schaffen bewegen sie sich gekonnt an der Schnittfläche, die dazwischen entsteht.

Wir haben sie in St. Gallen zu einem Interview getroffen, das der gegenseitigen Inspiration auf den Grund geht. Im Gespräch erzählen sie, wie sich diese Affinität in ihren Entwürfen und ihrer Produktion niederschlägt. Dabei erscheinen überraschende Parallelen im Umgang mit Inspiration, Material und Haptik – und es stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Raum.

Susanne Frank, Marko Sauer

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Lehrreiche Halskette

11 PANORAMA

Bäume im Treibhaus

14 VITRINE

Weiterbildung | Neues aus der Bauindustrie

16 SIA

Was es braucht, um die Zukunft in Angriff zu nehmen | Die Schweiz 2050: Projektstopp mit einem grossen Aber | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

21 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 STOFF UND RAUM II – DIE ARBEIT AM TEXTILEN

22 STADTGEWEBE

Matthias Castorph

Ein so komplexes Gebilde wie die Stadt lässt sich am einfachsten mit Metaphern erklären. Welches Potenzial bietet das Textile für diese Betrachtungsweise?

28 «NEBEN HANDSCHGRIFT BRAUCHT ES AUCH ÜBERRASCHENDES»

Susanne Frank, Marko Sauer

Architektin Anna Jessen und Modeschöpfer Albert Kriemler ergründen, was ihre Professionen verbindet – und was sie an der jeweils anderen fasziniert.

AUSKLANG

34 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Stadtgewebe

Die Arbeit an der Struktur der Stadt gleicht dem Bearbeiten eines Stoffs. Wenn wir Raum verstehen wollen, reicht eine zweidimensionale Betrachtung nicht aus. Theodor Fischers Staffelbauplan von München, verstanden als Schnittmuster für ein zu entwickelndes Stadtgewebe, zeigt exemplarisch eine Lösung. Dies prägt den Stadtkörper bis heute.

Wenn man über die gebaute Stadt sprechen möchte und sie nicht nur mit funktionalen Parametern erfassen will, stösst man unweigerlich an Grenzen. Das, was eben Stadt ausmacht, lässt sich nicht funktional beschreiben. Es ist die Gleichzeitigkeit vieler relevanter Aspekte, die uns ästhetisch betreffen – Aspekte wie Stimmungen, Atmosphären, Zustände, Fügungen, Brüche, die der gebauten Entwicklung hinterlegte Geschichte und die Geschichten, die sich in der Stadt ereignen und sie in der Vergangenheit geprägt haben.

Wie lässt sich also das wohl komplexeste Thema der Architektur, die ortsbildende Häufung von Architekturen und Behausungen, betrachten und beschreiben? Welche Werkzeuge und Sehweisen können wir anwenden, um sinnvoll über Stadt zu kommunizieren, wenn wir nicht nur Erkenntnisse sammeln, sondern auch ästhetische Entscheidungen und Urteile fällen wollen? Ein probates Mittel scheinen – zumindest für formale Fragen der Stadtbaukunst – morphologische Studien und Beschreibungen sowie Argumentationen mittels Bildern, Allegorien und Metaphern zu sein, um nicht eindeutig messbare Zusammenhänge darzustellen und nachvollziehbar zu machen.

Dieses Denken und Entwerfen in Vorstellungen, Metaphern und Analogien, Modellen, Zeichen, Symbolen und Allegorien, das gerade auch von Rationalisten wie Oswald Mathias Ungers und Aldo Rossi theoretisch hinterlegt wurde, fand 1976 eine konzise Zusammenschau in der Ausstellung «MAN transFORMS» im New Yorker Cooper Hewitt Museum[1], bei der Oswald Mathias Ungers seine morphologische Betrachtungsweise von Stadt anhand von Bildpaaren darlegte: Stadtgrundrisse aller möglichen Orte, Epochen usw., denen er morphologisch passende Metaphern und Allegorien gegenüberstellte.

1982 veröffentlichte er die Zusammenschau, erweitert als Buch, unter dem Titel «City Metaphors», bei denen sich unter den insgesamt 57 Bildpaaren Begriffe finden wie: Ausstrahlung, Fühlungnahme, Verteidigung, Entfaltung, Verdopplung, Schutz, Brennpunkt, Regelmässigkeit, Organismus, Wiederholung, Abschirmung, Umhüllung, Netzwerk, Einförmigkeit, Begegnung, Umschliessung, Zirkulation, Verwirrung, Verkleinerung, Verästelung, Kristallisierung, Labyrinth, Schichtung, Wachstum, Verdichtung und Gewebe.

Ungers schrieb, die Städtebilder seiner persönlichen morphologischen Betrachtungsweise, die in dieser Anthologie gezeigt werden, seien nicht nach Funktionen und messbaren Kriterien analysiert – Methoden, wie sie normalerweise angewandt werden –, sondern auf einem konzeptionellen Niveau interpretiert, was Ideen, Vorstellungen, Metaphern und Analogien zeigen solle. Im morphologischen Sinn begriffen seien die Interpretationen weit offen für subjektive Spekulationen und Transformationen. Anders ausgedrückt zeige es das allgemeine Prinzip, das gleich ist in ungleichen Situationen oder ungleichen Bedingungen.[2]

City Metaphors – Gewebe als Pars pro Toto

Es würde sich lohnen, über jedes dieser einzelnen Paare nachzudenken und die jeweilige Sichtweise von Stadt zu untersuchen. Nehmen wir jedoch als Pars pro Toto das Paar «texture/Gewebe», das auf der einen Seite einen Plan der chinesischen Stadt Canton (heute Guangzhou) von 1665 zeigt und als gegenübergestellte Metapher ein Strickgewebe mit horizontaler Gliederung (Abb. hier und hier). Die breiteren Abstände im Gewebe verweisen morphologisch auf das Strassennetz im alten Plan von Canton – eine Stadt als Grafik, als Stadtplan, als «verarbeitetes Material», geordnet, in Form und Funktion einem Form- bzw. Materialwillen untergeordnet. Es ist ein Gewebe, das sich über die flache Landschaft legt – Stadtgewebe.

Über den konkreten Plan einer alten Stadt und eine einfache metaphorische Gegenüberstellung können wir also Stadt im doppelten Sinn als stofflich betrachten; und wenn man sich an andere Stadtpläne und Karten erinnert, so lässt sich die metaphorische Idee des Stadtgewebes weiterdenken: Wie ist die Struktur, die Textur, die Materialität? Sind die Fäden des Gewebes natürlich oder synthetisch? Wie ist dieses Gewebe entstanden? Ist es aus einem einzigen Garn gestrickt? Ist es gehäkelt oder gewebt? Ein Netz? Gibt es eine Unterscheidung zwischen Faden und Schuss – analog den Haupt- und Nebenstrassen, Achsen und Querbezügen? Geordnete Einheiten, Muster bildend im Gewebe? Oder besteht das Ganze aus zusammengesetzten Stücken, ähnlich einem Patchwork, in Farbe, Textur, Muster unvermittelt vernäht?

Das Gewebe gibt nicht nur Hinweise auf Herstellungsart und Material. Man bemerkt die mögliche Elastizität, Anschmiegsamkeit, unterschiedliche Maschenweiten, die auf Dehnungen zurückgehen, Transparenz, Durchlässigkeit, Verstrickungen. Das Interesse fällt auf die Übergänge, Nähte, Ränder, Muster und Wiederholungen, letztendlich auf die Gesamtkomposition als Raster oder eingewobenes Muster. Wie bei der Betrachtung von Kleidung, bei der das Gewebe, der Stoff die Fläche bildet, interessiert aber eigentlich etwas anderes: der Schnitt, das Zusammenkommen von Körper und Stoff und die entscheidenden Punkte: die Ränder, der Saum, die Nähte und die Übergänge vom einen Stück ins andere.

Mehrwert der Stadt-Gewebe-Metapher

Über diese vielleicht schöngeistige, aber passive Betrachtung des Gewebes hinaus bietet die Stadt-Gewebe-Metapher aber auch einen Mehrwert, um Vorstellungen von der Stadt zu entwickeln. Es sind die Aspekte, die uns bei der Stadtbaukunst und dem städtebaulichen Entwurf im Kern beschäftigen, auch wenn – um in der metaphorischen Sprache zu bleiben – das Stricken und Weben der grossen Stoffe eigentlich die Ausnahme bleibt. Auf die Aufgaben der heutigen Stadtplanung übertragen ist es eher die Frage nach Gewebereparatur, dem Flicken von Löchern, dem Verlängern an den Rändern, dem Weiterstricken an Vorhandenem und der Notwendigkeit, das bestehende Gewebe den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Man wird sich dabei fragen, wann sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt. Wie viel kann man vom Alten noch behalten? Ersetzt man wie ein Kunststopfer die Lücke aus dem Kontext heraus, oder nimmt man sie zum Anlass, etwas Neues als offensichtliche Überarbeitung einzuweben? Bleibt der Eingriff unauffällig normal oder wird er heroisch ideal? Das sind Fragen eines kontextuellen Stadtentwurfs, bei dem weniger die Idealstadt als Neugründung relevant ist, die alle Probleme auf einmal lösen will, sondern der an Vorhandenes bewahrend oder weiterentwickelnd anknüpft. Sollte der Saum besser nicht zu eng genäht sein, um noch später ein Stück vom gleichen Stoff herauslassen zu können, ohne gleich etwas anderes annähen zu müssen? Diese Vorstellungen funktionieren immer im Kontext der «schönen» Stadtkerne und des zusammenhängenden Stadtgewebes. Aber wie verhält es sich zum Beispiel im Teppichgewebe der Agglomeration, wenn dort eine Lücke zu schliessen wäre? Nimmt man den Faden der räumlich nichtssagenden umgebenden Typologien auf und affirmiert so das Bestehende? Kann man in der Agglo überhaupt kunststopfen?

Verlassen wir die Agglo und die Gewebemetapher wieder in Richtung Architekturtheorie, so begegnen wir dem «tessuto urbano», einer besonderen Ausprägung des Kontextbegriffs bei Aldo Rossi[3] und Saverio Muratori, die das Verständnis des Stadtgewebes als Grundlage für das Weiterbauen und die Stadtreparatur voraussetzen, die Bestehendes verstehen wollen, um es interpretativ weiterzubauen. Stadtreparatur ist mehr als Flicken.[4]

Können wir Stadträume anhand von 2-D-Darstellungen verstehen?

Es ist das Suchen von Typen im Stadtgewebe und die Feststellung von Permanenz, von dem, was sich im «tessuto urbano» ändert und was über die Zeiten der (Be-)Nutzung, des Tragens bleibt. Dazu wurden in jenen Jahren mit grosser Begeisterung Unmengen von Plänen (vorzugsweise mit Studierenden) gezeichnet und morphologisch an Schwarzplänen die Körnungen der Stadt diskutiert. Grundrisspläne ganzer historischer Städte (Venedig, Rom usw.) entstehen. Angeregt durch die Einflüsse Colin Rowes versuchen wir auch die städtischen Räume in Figur-Grund-Karten zweidimensional, schwarz-weiss zu begreifen. Es ist die Zeit der Wiederentdeckung der alten Stadtpläne, die mit der grossen Faszination an Plänen einhergeht, wie dem alten Stadtgrundriss Roms von Giambattista Nolli (1748), bei dem im Stadtgewebe sogar die öffentlichen und privaten Flächen erkennbar werden (Abb. hier).

Im Lauf der Jahre verschwindet diese Begeisterung für das «tessuto urbano» im Diskurs um Stadt, zurück bleiben aber die Werkzeuge von damals – keine städtebauliche Analyse und kein Wettbewerb, der ohne Schwarzpläne bzw. Figur-Grund-Kartierung durchgeführt werden kann. Eigentlich seltsam, da die zweidimensionale Abbildung in diesen Karten doch nur eingeschränkt Hinweise auf den tatsächlichen, also räumlichen Stadtkörper zulässt, da weder die Topografie noch die Feststellung, ob Wasser oder Land, geschweige denn Gebäudehöhen eindeutig nachvollziehbar wären. Eine sehr hübsche Plangrafik aus Gottvater-Perspektive, die eigentlich nichts aussagt, was für Stadtraum dreidimensional massgebend wäre, ausser der Textur. Diese Art der Darstellung würde allenfalls funktionieren, wenn alle Häuser ähnlich hoch wären und in einer Ebene lägen. Warum verwenden wir also explizit 2-D-Darstellungen, wenn wir Raum verstehen wollen?

Flächen versus Raum

Liegt die Faszination vielleicht immer noch darin, dass wir Stadt, gerade im Hinblick auf die Gewebemetapher, die so nah liegt und viele Aspekte der Stadt anschaulich macht, als Webereien mit Mustern betrachten – und dass uns die Flächen mehr interessieren als das räumliche «Unideale» einer Stadt beim Beobachten auf Augenhöhe? Sind es die abstrakten Bilder und Metaphern, die mehr faszinieren als die räumliche Realität? Oder liegt die Begeisterung für diese Darstellungen letztendlich in den metaphorischen Kartierungen eines «Stoffs», eines Gewebes, das losgelöst vom eigentlichen Körper, wie ein ausgezogenes Kleidungsstück, als Abdruck eines Körpers im Gewebe vor uns liegt? Liegt sie im Moment, wenn wir uns – über das Bild im Stoff – den Körper in unserer Fantasie vorstellen und ihn vielleicht verehren möchten, wie z. B. beim Turiner Grabtuch oder den anthropometrischen Drucken von Yves Klein?

Welche weitere Form der zweidimensionalen Darstellung von Körpern oder eben des Stadtgewebes, das den Körper der Stadt aus dem Plan ablesen lässt, gäbe es denn noch, um abstrakt Stadt wahrnehmen oder sogar planerisch beschreiben zu können? Lässt sich der Schnitt der Stadt in den flächigen Plan als Muster und Bild eines Gewebes übertragen?

Eine schöne und praktikable Möglichkeit bietet hier die Form des «Staffelbauplans», wie ihn Theodor Fischer bereits am Ende des 19. Jahrhunderts mit den Planungen zur Stadtentwicklung in München entwickelte. Ein «synthetischer» Plan, bei dem die Strassen, also die wesentlichen Fäden des Stadtgewebes, dargestellt sind und durch farbige Flächen die gewünschte Dichte (Gebäudehöhe) und die zu wählende Typologie (geschlossene oder offene Bebauung) angegeben werden. Damit wird in diesem Plan die Darstellung eines Stadtkörpers möglich (Fischers Modell ging von einer dichten und hohen Stadtmitte aus, die an den Rändern verflachend in den Landschaftsraum übergehen sollte).

Gleichzeitig zeigt sich in diesem Plan auch seine synthetische Auffassung der Stadtentwicklung und ein tiefes Verständnis eines Stadtgewebes und dessen sinnfälliger Weiterentwicklung. An den bestehenden Rändern der damaligen Stadt wurde im Zuge der Stadterweiterung ab 1893 der Faden aufgenommen und auf den alten Parzellierungen und Strassenführungen weitergestrickt und somit die bestehende Stadt mit den neuen Quartieren verwoben (vgl. TEC21 15/2016). Die Synthese aus dem Zusammenweben von Vorhandenem und Neuem bestand aber auch darin, dass die beiden Haltungen zur Strassenführung, die geschwungene, «malerische Strassenführung» im Sinn eines Camillo Sitte gegenüber der geraden Strassenführung, nicht gegeneinander ausgespielt wurden.[5]

Staffelbauplan als «Schnittmuster»

In Fischers Plan des zu entwickelnden Stadtgewebes zeigt sich ein «Schnittmusterbogen, der beides miteinander zu versöhnen weiss», wie es seiner synthetischen Grundauffassung zur Stadtbaukunst entsprach, indem er Form und Gestalt der Stadt «aus dem breiten Grund der realen Voraussetzungen entwickelte»[6] und es in seiner Einführung zu den sechs Vorträgen zur Stadtbaukunst deutlich formulierte: «(…) so werde ich mich leicht aller dogmatischen Enge enthalten können (…). Ich werde Sie also weder davon zu überzeugen suchen, dass die freie, malerische Form der Stadt das Richtige sei, noch Ihren Glauben an die allein seligmachende Wirkung der Regelmässigkeit zu stärken mich bemühen. Wohl aber will ich versuchen, Ihnen zu zeigen, dass beide Formen, um diese Extreme zunächst einmal festzuhalten, gut und schön sein können, wenn sie aus der Entwicklung notwendig entstanden sind, und dass beide schlecht und leer sein können (…)».[7]

Anmerkungen:

[01] «Man transforms» war die Eröffnungsausstellung im Cooper Hewitt National Museum of Design in New York, 1976. Sie wurde kuratiert von Hans Hollein und Lisa Taylor und enthielt Beiträge von Hans Hollein, Richard Buckminster Fuller, Arata Isozaki, Richard Meier, Ettore Sottsass und Oswald Mathias Ungers.

[02] Oswald Mathias Ungers, «Morphologie City Metaphors», 1982, S. 14–15.

[03] Vgl. Wolfgang Sonne, Urbanität und Dichte im Städtebau des 20. Jahrhunderts, 2014, S. 275: «(…) Aldo Rossi kommt der Verdienst zu, durch eine Kritik der funktionalistischen Stadtauffassung, in der sich das Gebaute der Stadt durch die sich stets wandelnden Funktionen verflüssigte – und in seinem Anspruch als künstlerisch Bleibendes gar verflüchtigte –, der Architektur der Stadt wieder eine eigenständige und konstitutive Rolle im Städtebau zugewiesen zu haben. In seinem epochemachenden Buch ‹L’architettura della città›, 1966, unterschied er die Bauten der Stadt in primäre Elemente, die auch in ihrer Materialität erhalten bleiben und die Wohnbebauung, die sich im Lauf der Jahrhunderte materiell verändere, aber geistig – in ihrem Typus – bewahrt bleibe und auch im Entwurf prägend bleiben solle: ‹Aufgrund all dieser Überlegungen können wir die Stadt als eine Architektur deuten, die aus verschiedenen Komponenten, insbesondere den Wohngebieten und den primären Elementen, besteht (…)›.»

[04] Vgl. Zierau, Malfroy «Stadtquartiere vom Webstuhl – wie textile Metaphern ab 1950 die Komplexität der Stadt veranschaulichen», in: «Multiple City: Stadtkonzepte 1908 bis 2008», hrsg. von Sophie Wolfrum und Winfried Nerdinger, 2008.

[05] Gemeint ist hier die krumme Strasse als «Weg des Esels», wie Le Corbusier sie bezeichnete, gegenüber der geraden, «langweiligen», wie es Karl Henrici formulierte. Vgl. dazu Karl Henrici, «Langweilige und kurzweilige Strassen», Erstveröffentlichung in «Deutsche Bauzeitung», Juni 1893, und in «Beiträge zur praktischen Ästhetik im Städtebau», München, 1904. Le Corbusier, «Der Weg der Esel», in Le Corbusier, Städtebau, S. 5, hrsg. von Hans Hildebrandt, 1929.

[06] Theodor Fischer, 1–6 Vorträge über Stadtbaukunst, 1. Vortrag, S. 10, 2. erweiterte Auflage, hrsg. von Matthias Castorph, 2012.

[07] Ebenda S. 10.TEC21, Fr., 2017.10.13

13. Oktober 2017 Matthias Castorph

«Neben Handschrift braucht es auch Überraschendes»

Das Interesse an Stoff und Raum verbindet die Architektin Anna Jessen und den Modedesigner Albert Kriemler. Wie begründet sich die gegenseitige Affinität? Und was inspiriert sie in ihrem kreativen Schaffen?

TEC21: Herr Kriemler, Sie haben ein enormes Interesse an Architektur. Hätten Sie auch Architekt werden können?'

Albert Kriemler: Ja, da ist eine grosse Nähe. Und ich wäre vielleicht auch Architekt geworden, wenn ich nicht die letzten 35 Jahre gemeinsam mit meinem Bruder Peter unsere Firma entwickelt hätte.

Anna Jessen: Ich finde, man könnte dich durchaus als Architekten bezeichnen.

Albert Kriemler: Es gibt interessante Gemeinsamkeiten. Aber das macht mich noch lang nicht zum Architekten. Dazu braucht man das Wissen, das aus Ausbildung, Gefühl und Erfahrung erwächst. Ich diskutiere gern über Architektur und bin ein Partner für Architekten, weil mich das Thema nicht nur in meiner Arbeit interessiert.

TEC21: Inwiefern lässt sich Ihre Arbeit mit der eines Architekten vergleichen?

Albert Kriemler: Architekten, Designer und Künstler arbeiten jeweils mit ihrer Kreativität. Grundsätzlich denken Architekten und Modedesigner über Proportionen nach. Was uns verbindet, ist der Zweck. Wir dienen einem Zweck. Ein Künstler drückt sich selbst aus. Bei mir steht das Material am Anfang, daraus folgt die Idee. Das ist sicher bei jedem Einzelnen anders, ob Designer oder Architekt.

TEC21: Sehen Sie noch weitere Parallelen?

Albert Kriemler: Wir fragen beide: Was ist der Mensch im Raum? Natürlich kann man auch von Architektur sprechen, wenn es um das Formulieren eines Volumens bei einem Kleid geht. Mit dem Thema Material ist der Aspekt Farbe eng verbunden.

TEC21: Frau Jessen, Sie beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema des «textilen Raums». Wo liegt für Sie die Faszination darin?

Anna Jessen: Die Beziehungen zwischen Stoff und Raum sind sehr vielfältig und ursprünglich. Das Gegenmodell zur Höhle und zum Erdhügel ist das nomadische Zelt. Da weist die Wand eine textile, gewobene und strukturelle Qualität auf. Der Begriff der «Wand» leitet sich ja offenbar vom althochdeutschen «want» ab, das wiederum verwandt ist mit dem heutigen Verb «winden» und das auf ein mit Lehm bestrichenes Geflecht zurückgeht. Die sprachliche Nähe zwischen Wand und Gewand drückt eine noch direktere Beziehung aus. Auch der Begriff der «Decke» als oberer Raumabschluss verweist auf einen sehr ursprünglichen Zusammenhang zum textilen Raum. Ähnlich verhält es sich mit dem Wort «Knoten», mit dem in der Architektur meist eine starre Verbindung bezeichnet wird, die eigentlich aber eine geknüpfte war, wie Semper es ausführlich dargestellt hat.

TEC21: Sie bauen einen neuen Studiengang für Architektur an der FHS in St. Gallen auf, der im Herbst den Betrieb aufnimmt. Wie lassen Sie dieses Thema dort einfliessen?

Anna Jessen: Unter dem Begriff «textiler Raum» unterscheide ich zwei Denkrichtungen. Es gibt die direkte Übersetzung und die Anwendung im übertragenen Sinn. Beide weisen ein grosses Potenzial auf. Ich glaube, dass das Textile wieder stärker ein Thema in der Architektur werden wird. Daneben gibt es den Begriff «Stoffwechsel», wie ihn Semper eben geprägt hat. Wir leben in einer Zeit des intensiven Stoffwechsels, in der plötzlich altüberlieferte Baustoffe neue Leistungsmerkmale erhalten und ihre klassische Verwendung neu interpretiert wird. Holz ist ein gutes Beispiel dafür. Da passieren spannende Dinge – bei textilen Materialien werden wir Ähnliches erleben.

TEC21: Sie haben aber auch eine ganz persönliche Beziehung zum Textilen.

Anna Jessen: Ich habe vor dem Architekturstudium eine Schneiderausbildung gemacht und immer Bekleidung für mich selbst angefertigt. Weil ich nirgends die Kleider bekommen konnte, die ich mir wünschte.

TEC21: Was hatten Sie denn vermisst?

Anna Jessen: Ich glaube, es hatte etwas mit der eigenen haptischen Wahrnehmung der Kleider zu tun. Sie sind dann natürlich auch so etwas wie eigene Zelte, erste Häuser, die du dir selber baust. Wir sind ständig umgezogen als Kinder – für mich ist es tatsächlich ein eigenes Haus gewesen, das ich mitnehmen kann. Und das ist es auch heute noch.

TEC21: Hat dies Auswirkungen auf Ihr architektonisches Schaffen?

Anna Jessen: Natürlich. Wenn ich heute beim Bauen Dinge füge, dann ist es oft das Bild: Wie und mit welcher Naht füge ich zwei Stoffteile zusammen?

TEC21: Worin gleichen sich für Sie die beiden Disziplinen?

Anna Jessen: Vor allem in der Bekleidung eines Körpers – wobei wir dann schon bei den Unterschieden wären: Denn wir entwerfen den Körper, sprich die Struktur ja mit. In beiden Disziplinen geht es um die Frage: Was sind Raumbeziehungen? Der ganze Entwurfsprozess hat Parallelen. Schnittstellen gibt es natürlich auch in der Art des Fügens, der Art eben, wie Nähte zusammenkommen. Das ist ganz nah an architektonischen Fragen.

TEC21: Ein Architekt, der sich dezidiert zu Mode und Architektur geäussert hat, ist Adolf Loos.

Albert Kriemler: Das Interesse an Loos begleitet mich in meiner Arbeit täglich. Für mich ist er ein wirklich genialer Architekt – gerade in Fragen der Materialiät und der Reduktion. Loos ist viel gereist und hat von jeder Reise Material mit nach Hause gebracht: japanische Tapeten, chinesische Seide, er wusste auch von Kaschmir und Tweed, alles war vom Feinsten.

Anna Jessen: Zur Frage der Materialität beschäftigt mich Mies van der Rohe noch mehr als Loos. Da ist der Stoff sehr präsent. Bei Mies hat das Pure des Materials eine grosse Bedeutung, die man in seinen Häusern sehr stark fühlt. Es gibt da eine haptische Verbindung zum Haus – während das Primäre bei Loos wirklich die Raumfügungen sind, wie die Räume dreidimensional miteinander verwoben sind.

Albert Kriemler: Ich sehe das etwas anders. Wenn Mies das Material in der Reduktion anwendet – und das tut er –, trifft er den Gedanken, den Loos zu wertvollen Materialien formuliert hat, ins Schwarze. Die Onyxwand in der Villa Tugendhat wirkt als massiver Wandkörper, der das Wohnzimmer von der Bibliothek trennt. Mies verwendet Stein, Hölzer wie Mahagoni und edle Stoffe. All diese Materialien sind wertvoll, sie besitzen Farbe und Struktur, benötigen also keine weitere Aufwertung durch Dekoration. Beim Wert und bei der Reduktion treffen sich Loos und Mies. Bei Loos gab es immer auch das Einfache.

TEC21: Um nochmals zu Loos zurückzukommen: Er hat auch Wesentliches zum Ornament geschrieben. Herr Kriemler, wie sieht Ihr Bezug zum Ornament aus?

Albert Kriemler: Das Zitat mit dem Ornament und Verbrechen wird immer ganz schnell aufgegriffen. In meiner Kollektion gibt es aufwendig gestaltete und verarbeitete Stoffe, oft moderne St. Galler Stickerei oder im Haus entwickelte Materialien, die man in ihrer Gesamtstruktur als Ornament bezeichnen könnte. Diese Ornamentik ist vollständig als Stoff in ein Kleidungsstück integriert und wirkt nie wie eine hinzugefügte Dekoration. So hat es die New Yorker Museumskuratorin Valerie Steele einmal beschrieben. Das Prinzip gilt auch für Drucke.

Anna Jessen: Mich interessieren bei Bauwerken nur die Dinge, die etwas fürs Ganze tun. Es gibt strukturelle und dekorative Ornamente. Auch deswegen ist die Mode von Akris interessant, weil das Ornament sehr stark strukturell ist. Wir suchen das ebenfalls in unseren Bauten.

TEC21: Können Sie das illustrieren?

Anna Jessen: Wo gehören zum Beispiel die Bronzerahmen der äusseren Verglasung im Verwaltungszentrum Oberer Graben hin? Auf jeden Fall haben die Öffnungen im Blech eine Funktion. Ihre Zahl und Anordnung ist hinsichtlich Strömungsverhalten und Lüftung des Kastenfensters im Computer simuliert worden. Aber erst die Übersetzung der Öffnungen in je zwei Halbkreise, die sich im Wechsel drehen, macht aus dem einfachen Loch im Blech – sprich aus dem Lochblech – ein spielerisches Element, das die reine Funktion sublimiert, poetisch sanft überhöht und den Charakter des Hauses akzentuiert.

Albert Kriemler: Wenn die Funktionalität unter der Idee leidet, dann darf man das nicht machen. Für mich hat die Funktionalität viel mit der Modernität und Selbstverständlichkeit eines Kleidungsstücks zu tun. Wenn es in irgendeiner Form kompliziert ist, dann ist es schon obsolet.

TEC21: Und doch braucht es eine Balance zwischen Entwurf und Funktionalität – so wie zwischen Tradition und Innovation.

Albert Kriemler: Das ist das Schwierige in der Architektur – und in der Mode ist es dasselbe: Wie entwickelst du deine Handschrift? Und überraschst trotzdem immer wieder mit dem Neuen? Ich habe gelernt, in unserem Entwurfs- und Entwicklungsprozess Raum für Überraschungen zu schaffen. Mode lebt von der Abwechslung, deshalb ist sie Mode. Und dennoch müssen wir innerhalb unserer Handschrift erkennbar bleiben, also Konstanz zeigen. Aber das ist es, was die Passion für den Beruf aufrecht erhält. Es ist eine permanente Evolution. Und das ist bei Architekten vielleicht nicht anders.

TEC21: Sie haben sich für Ihre Sommerkollektion 2016 von der Arbeit des japanischen Architekten Sou Fujimoto inspirieren lassen. Wie würden Sie diese Zusammenarbeit beschreiben? Wie erfolgte dieser Austausch?

Albert Kriemler: Die Auseinandersetzung mit der Architektur von Fujimoto war einer der Momente, wie ich sie immer wieder erlebe, wenn ich reise. Als ich seinen Serpentine-Pavillon von 2013 in London gesehen habe, war ich fasziniert davon, wie man mit einem weissen Metallstab und ein bisschen Glas so ein wunderbares Gebäude schaffen kann, das nicht nur eine fantastisch fragile, schöne Wolke ist, sondern auch als Pavillon funktioniert. Dieses Überraschungsmoment, wenn eine attraktive Erscheinung mit verblüffender Funktionalität zusammenfällt, ist für mich eine Parallele zur Mode.

Bei einem Akris-Kleid geht es um ähnliche Faktoren: Attraktivität, Angemessenheit, Freude an Funktionalität und das Ausreizen der Reduktion in jedem Detail hin zu einer einfachen Erscheinungsform.

TEC21: Wie war die Begegnung mit dem Architekten?

Albert Kriemler: Ich habe mit ihm auf Vermittlung des Fotografen Iwan Baan, mit dem ich befreundet bin, über Skype telefoniert und gesagt, dass ich gern eine Kollektion mit der Inspiration seiner Architektur entwerfen möchte. Und obwohl er keinen Bezug zur Mode hatte, hat es ihn interessiert, seine eigenen Arbeiten in einem anderen Kontext zu sehen. Dieser Vertrauensvorschuss ist eine wichtige Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit. So war es auch mit den Künstlern Thomas Ruff und Carmen Herrera. Das verpflichtet zu grösstem Respekt und zum Einsatz all dessen, was mein Team und ich zu geben haben. Danach haben wir uns zweimal in Paris getroffen und beschlossen, zusammenzuarbeiten. Im Sommer darauf habe ich ihn in Tokio besucht und ihm vorgelegt, was wir entwickelt hatten.

TEC21: Wie finden seine Bauten Eingang in Ihre Kollektionen?

Albert Kriemler: Es war seine Auswahl aus meinen Entwürfen. Seinen Naoshima-Pavillon hatte ich auf meiner Japanreise besucht, das Musikhaus in Budapest war ein Entwurf – wir hatten Lasercut-Technostoffe entwickelt, aber auch eine klassische Broderie Anglaise, in der sich jeweils die geplanten Öffnungen im Dach darstellten. Die Bambusstruktur seines Taiwan Towers – ein unrealisierter Entwurf – wurde zum feinsten Strickgewebe, das wir bis anhin gefertigt hatten. In Anlehnung an sein Miami-Projekt aus blauem Glas habe ich einen Stoff entwickelt, der an blaues Plexi erinnert. Die rote Tinte, mit der er alle Skizzen und Notizen festhält, wurde zu einem feinen Sommertweed. Und ein Foto von Iwan Baan vom «House N», seinem ersten gebauten Haus, wurde zu einem digitalen Fotodruck auf Seide. So gab es acht oder neun Themen um Fujimoto, die dann meine Sommerkollektion formulierten.

Anna Jessen: Du lässt dich inspirieren durch Fujimotos Architekturen, durch Teile seiner Architekturen, durch Wandgestaltung, durch Baustoffe, die er verwendet. Sie werden übersetzt in ein Kleidungsstück, das dann in einem Nachbau seiner Räume präsentiert wird. Der Raum und der sich darin bewegende, bekleidete Körper sind plötzlich miteinander verwandt und bauen so eine neuartige, spezifische Raumbeziehung auf.

Albert Kriemler: Das «House N» haben Appenzeller Schreiner aus Trogen für das Defilee massstabsgetreu auf dem Set im Grand Palais in Paris nachgebaut, weil ich mit den Pariser Handwerkern nicht zurechtkam. Die Rekonstruktion wurde zur Bühne für den Laufsteg und zum Eingang für alle Gäste. Sie war das erste Posting der New York Times von diesem Defilee.

TEC21: Gibt es weitere räumliche Interpretationen im Entwurf Ihrer Kollektionen?

Albert Kriemler: Ein schönes Beispiel war die Herzog-&-de-Meuron-Kollektion 2007/2008. Die Materialität und die aussergewöhnliche Gestaltung der Fassade, zum Beispiel des Walker Art Center in Minneapolis oder des de Young Museum in San Francisco, waren für mich die Inspiration. Ich habe versucht, diese aufregende Mehrlagigkeit im Erscheinungsbild der Stoffe zu spiegeln, zum Beispiel mit gebrochenem Aluminium in einer Seidengeorgette-Hülle oder einer St. Galler Spitze, die wie Asphalt aussah.

TEC21: Frau Jessen, wie gehen Sie mit dem Thema Inspirationen um?

Anna Jessen: Ich bin fasziniert, wie klar sich eine Kollektion auf eine Inspirationsquelle ausrichten kann. Bei uns Architekten läuft das meist unbewusster und über längere Zeiträume ab. Wir bauen uns einen Referenzraum auf, der durch Werke der Architektur, der Kunst und Alltagskultur geprägt ist. Wenn dann das Programm und der Ort dazukommen, dann muss dieser Referenzraum spezifisch und explizit werden. Das äussert sich dann zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit ruraler Holzarchitektur oder dem Funktionalismus der 1960er-Jahre. Deswegen sehen unsere Häuser und Ensembles auch immer anders aus. Für mich muss ein gutes Stück Architektur am Ort ankommen, auch wenn es neu ist und vielleicht provoziert.

Albert Kriemler: Was bei euch der Ort ist, ist bei mir der Stoff. Der steht im Vordergrund, und es ist schon typisch für uns, dass ich immer zuerst den Griff des Stoffs fühle. Und dann weiss ich, wie sich der Stoff verhält und was ich damit machen kann. Das ist ein Sinn für Haptik, den ich von meiner Grossmutter, der Firmengründerin, und meinem Vater geerbt habe.

Anna Jessen: Wir leben ja in einer sehr visuell dominierten Welt. Und doch behaupte ich, das Erste, was man von Architektur wahrnimmt, wenn man einen Raum betritt, ist es nicht das Visuelle, sondern es ist ein Gemisch aus Licht, Klang, aus Geruch …

TEC21: Könnte man das als Atmosphäre zusammenfassen?

Anna Jessen: Genau. Und manchmal beginnt auch bei uns der Entwurf mit einem Material. Am Schaffhauser Rheinweg haben wir mit einem Stück Holz angefangen und sind danach zum Städtebau gekommen. Nicht weil wir uns das vorgenommen haben, sondern weil ich finde, dass das Wohnen am Wasser sich am besten in Holz ausdrückt, vielleicht weil man an ein Boot denkt. Wenn ich morgens barfuss auf meinen Balkon trete, dann ist ein Stück Holz unter meinen Füssen etwas völlig anderes als ein Stück Beton. Da denke ich wieder, Material und Struktur sind entscheidend, wenn es um die haptische Wahrnehmung geht.

Albert Kriemler: Das Interessante ist die Erscheinung in der Bewegung. Die visuelle Seite der Mode ist für viele das Entscheidende – der «Look» ist ja die Hautpsache in der Mode geworden. Für mich ist das nur ein Aspekt. Es beginnt mit dem Fühlen, und ich glaube, dass sich dieses Gefühl letztlich auf die Körpersprache der Trägerin auswirkt, auf ihre Präsenz. Es ist dieses Denken, das mich in der Arbeit für Akris prägt. Alles zusammen ergibt die Selbstverständlichkeit, die ich suche – wie du sie wohl auch suchst – beim Tragen und in der Erscheinung.

Anna Jessen: Darin liegt ein grosses Potenzial für die Architektur. Die Wahrnehmung in der Bewegung – des Betrachters, aber auch als Veränderung des Bauwerks durch seine Benutzung, im Tagesverlauf oder im Lebenszyklus. Vielleicht öffnet gerade die ephemere Kunst des Textilen wieder den Blick für die Zeitlichkeit der scheinbar immobilen Architektur.TEC21, Fr., 2017.10.13

13. Oktober 2017 Susanne Frank, Marko Sauer