Editorial

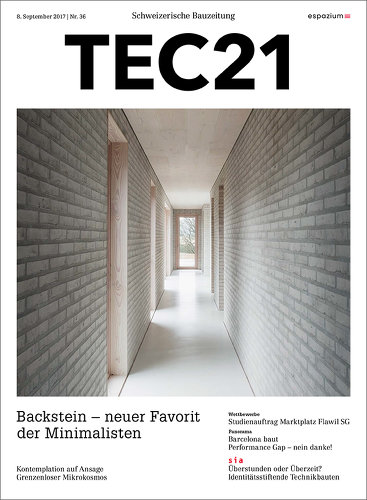

Wenn sich Innenräume und Gebäudehülle zu einem Gesamtbild fügen, ist das besonders beglückend – die Verwendung von Backstein ermöglicht eine solche Kongruenz.

Auf der Suche nach ökologisch sinnvollen und handwerklichen Baustoffen hat sich ausserdem eine neue Liebe zum Ziegelstein entwickelt, deren Spur inzwischen auch über die Gegenden Nordeuropas hinausweist, in denen Klinkerbauten traditionell verankert sind.

Beim Neubau eines Ferienhauses in Wales, in dem zwischen introvertierten und nach aussen gewandten Räumen unterschieden wird, betonen helle oder dunkle Steine die jeweilige Orientierung. Die starke Charakteristik gibt den Bewohnern vor, welcher Stimmung sie sich wo hingeben sollen. Derweil tritt der Anbau an ein viktorianisches Reihenhaus in London mit dem Backstein des Bestands in Dialog. So entsteht eine Raumsequenz, die sich bis in den Garten zieht – dort kehrt der Ziegel als Bodenbelag wieder. In beiden Häusern bedienen sich die Architekten einer sorgfältigen Materialwahl, deren Raffinesse im Detail liegt.

Zusätzlich ergab sich ein weiteres Thema: Sowohl Erbar Mattes als frühere Mitarbeiter von David Chipperfield als auch John Pawson bewegen sich in der Welt des Minimalismus. Mit dem Interesse für Backstein erhält diese Architektursprache eine neue Facette, was den Autor des zweiten Artikels zu essayistischen Betrachtungen des Minimalismus in allen Ausdrucksformen der Kunst anregt.

Hella Schindel