Editorial

Seit Bischof Heinrich von Thun im Jahr 1225 die Mittlere Brücke bauen liess, ist Basel ein Verkehrsknotenpunkt. Diese Brücke, damals zum Teil noch aus Holz, war der erste und einzige feste Übergang über den Rhein zwischen Bodensee und Nordsee. Mit ihrem Bau begann eine Entwicklung, von der sich die heutige Position der Stadt als wirtschaftliches Zentrum einer trinationalen Grossregion herleitet. Erreichbarkeit ist seit Jahrhunderten ein wichtiger Standortfaktor. Mit dieser Anekdote eröffnete der ehemalige Regierungspräsident Guy Morin den ersten Bahnkongress in Basel im Jahr 2013.

Knapp 800 Jahre nach dem Bau dieser Rheinbrücke ist Basel nach wie vor eine bedeutende Drehscheibe für den Verkehr auf Schiene, Strasse, zu Wasser und in der Luft. Der Begriff Nadelöhr ist immer öfter zu hören, und auch in der Region Basel wird das Verkehrsaufkommen weiter steigen. Eine effiziente Infrastruktur- und Angebotsplanung soll helfen, den prognostizierten Zuwachs zu bewältigen. Seit Jahren diskutiert man darüber, die drei Bahnhöfe der Stadt unterirdisch zu verbinden. Im April 2017 präsentierten die Verantwortlichen die neue Linienführung des sogenannten «Herzstücks» – mit überraschendem städtebaulichem Potenzial.

Interessant ist die Lage der beiden geplanten Tiefhaltestellen Klybeck und Basel Mitte. Mit der einen erhält das bedeutende Entwicklungsgebiet im Basler Norden einen S-Bahn-Anschluss (vgl. TEC21 20/2016, 42/2016), die andere erschliesst das Zentrum mit dem Ort, der die Ursprünge der Stadt definiert. Grund genug für uns, das Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen.

Daniela Dietsche, Bauingenieurin und Fachjournalistin Ingenieurwesen / Verkehr

Susanne Frank, Redaktorin Architektur/Städtebau

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Feuer, Feuer, Ungeheuer!

11 PANORAMA

Tragwerke als Baukunst | Eine Hängebrücke eröffnet neue Perspektiven | Auch in der Kürze liegt die Würze

15 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche

16 SIA

Aktuelles Leben im Zwischenraum | Fachtagung zu Stadtplätzen | Zwischen Expertise und Baumediation

20 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 HERZSTÜCK BASEL – S-BAHN INS ZENTRUM

22 HERZSTÜCK AUFGEGLEIST

Daniela Dietsche, Götz Schackenberg

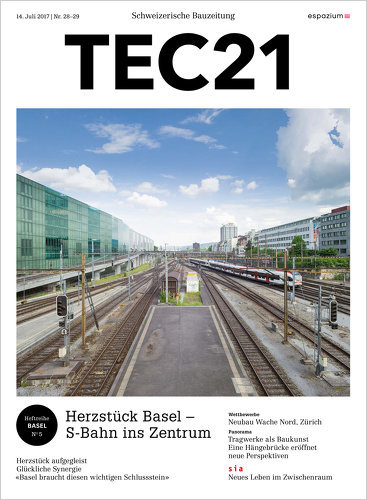

Variante «Hoch Y»: So sieht die neue Linienführung aus.

26 GLÜCKLICHE SYNERGIE

Beat Aeberhard, Michael Heinrich

Ein kommentierter Fotoessay zu markanten Punkten entlang der geplanten S-Bahn-Strecke durch Basel.

30 «BASEL BRAUCHT DIESEN WICHTIGEN SCHLUSSSTEIN»

Susanne Frank

Ein Gespräch mit Pierre de Meuron über die Bedeutung des Projekts für die Metropolitanregion Basel und die ganze Schweiz.

AUSKLANG

34 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Herzstück aufgegleist

Die Planung für ein trinationales S-Bahn-System in der Metropolitanregion Basel ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Das Projekt «Herzstück» wird die drei Basler Bahnhöfe verbinden, die Innenstadt und wichtige Entwicklungsgebiete erhalten zwei neue Tiefhaltestellen. Der Projektleiter und eine Fachjournalistin erörtern den Stand der Dinge.

Arbeitsreiche Monate liegen hinter den Basler Entscheidungsträgern und den beteiligten Planungsbüros, die verschiedene Varianten studierten, um die drei Basler Bahnhöfe – Bahnhof SBB, Badischer Bahnhof sowie den Bahnhof St. Johann – mit einem System von Eisenbahntunnels zu verbinden. Dieses Tunnelsystem, auch als «Herzstück» bekannt, ist das Schlüsselelement im gesamten Projektportfolio, das zur Schaffung eines erstmalig ganzheitlichen und modernen S-Bahn-Systems in der Dreiländerregion notwendig ist.

Erst diese Infrastruktur, territorial zu 100 % im Perimeter des Stadtkantons gelegen, wird es ermöglichen, die S-Bahnen als Durchmesserlinien fahren zu lassen. Durchmesserlinien bedeuten hierbei konkret, dass Durchbindungen aus allen sieben um Basel liegenden Talschaften durch das Stadtzentrum hindurch ermöglicht werden. In der dicht besiedelten Agglomeration wird das einen überregionalen, trinationalen Nutzen entfalten – und Basel als bedeutender Verkehrsdrehscheibe angemessen gerecht werden.

Ende April 2017 wurden der zu den Arbeiten zugehörige Synthesebericht[1] abgeschlossen und die Erkenntnisse mit entsprechenden Empfehlungen der Öffentlichkeit präsentiert. Aus einem Fächer an untersuchten Varianten und Kombinationen hat sich «Hoch Y» als Basis- und zugleich Bestvariante herauskristallisiert. «Hoch» bedeutet, dass ein Eisenbahntunnelsystem unter der Stadt, ca. 6.5 km lang, jeweils oberirdisch bzw. im heutigen Gleisniveau an den Bahnhof SBB und den Badischen Bahnhof angeschlossen wird und somit auf aufwendige Tiefbahnhöfe verzichtet werden kann. «Y» steht für einen Abzweig ab der Tiefhaltestelle Mitte, mit dem der Streckenast aus und in Richtung EuroAirport, über den Bahnhof St. Johann führend, ebenfalls an das S-Bahn-Netz angebunden werden kann. Obwohl in erster Priorität das Gesamtsystem realisiert werden soll, wäre der Y-Ast auch als Option denkbar, was eine zeitlich gestaffelte Umsetzung ermöglichen würde.

Das Ende vom Enden und Wenden

In Basel hat sich – auch aufgrund seiner Grenzlage – ein spezielles, dezentrales Bahnhofsystem entwickelt. Es gibt keinen zentralen Bahnhof in der Stadtmitte, sondern mit dem Bahnhof SBB und dem Badischer Bahnhof zwei, die eher peripher liegen und zudem von verschiedenen Ländern und Bahnunternehmen mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen betrieben werden. Historisch bedingt sind beide als End- bzw. Durchgangsbahnhöfe konzipiert und auch erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts über die sogenannte Verbindungsbahn im Osten der Stadt miteinander verbunden worden.[2] Der dritte Bahnhof St. Johann hat seine historische Funktion weitgehend verloren und wird heute untergeordnet als reiner Haltepunkt durch den Regionalverkehr bedient.

Der Bahnhof SBB und der Badische Bahnhof werden durch den Regionalverkehr bzw. den in Basel gegenwärtig nur rudimentär bestehenden Mittelverteiler S-Bahn fast ausnahmslos als Kopfbahnhöfe genutzt. Die hieraus resultierenden Richtungswechsel führen zum einen dazu, dass Passagiere umsteigen und lange Wartehalte in Kauf nehmen müssen. Zum anderen verschlingen die notwendigen Wendemanöver wertvolle bahnbetriebliche Kapazitäten, womit eine organisatorisch günstigere Entflechtung von Fern- und Regionalverkehr heute nicht gegeben ist.

Mit den neuen Durchmesserlinien durch das Herzstück hindurch sowie einem insgesamt dichteren S-Bahn-Takt ab 2030/35 wird hier insgesamt Abhilfe geschaffen. Denn von einem besseren Angebot profitieren die Reisenden durch individuellere Ziel- und Routenwahl, weniger Umsteigevorgänge und auch kürzere Reisezeiten. Bei den prognostizierten Wachstumsraten im öV werden insbesondere die lokalen Feinverteiler Bus und Tram, aber auch der Fernverkehr auf den Zulaufstrecken entlastet. Auch lassen sich so die Personenfrequenzen im Stadtgebiet insgesamt besser verteilen. Insbesondere auf den Bahnhof SBB, der bereits heute zu Stosszeiten sichtbar an seine Kapazitätsgrenze gerät, wird das entlastende Auswirkungen haben. Aktuelle Berechnungen in dem für die Region massgebenden Gesamtverkehrsmodell (GVM) belegen diese Aussagen mit zugehörigen Auswertungen.

Schneller in die Stadtmitte

Mit der neuen unterirdischen Verbindung eröffnet sich auch die Möglichkeit, das Stadtzentrum und potenzielle städtische Entwicklungsgebiete direkt mit der Bahn zu erreichen. So ist eine Tiefhaltestelle Basel-Mitte im Raum Universität, Marktplatz, Universitätsspital und Schifflände sowie eine zweite im Klybeckquartier in Basels Norden vorgesehen (Karte).

Am Bahnhof SBB bietet sich zudem die Chance, einen zweiten leistungsfähigen Perronzu- bzw. -abgang zu schaffen: Im Westen des Bahnhofs wird eine neue Margarethenbrücke zu einem städtebaulich attraktiven Platz und einer verkehrstechnisch leistungsfähigen öV-Drehscheibe erweitert. Neben dem Potenzial, hier einen attraktiven Umsteigeort zu schaffen, wird der Stadt auch zu einer neuen Visitenkarte verholfen. Denn von hier eröffnet sich über die Achse Margarethenbrücke – Innere Margarethenstrasse eine zweite, direktere Anbindung an die Innenstadt als bisher einzig über den Centralbahnplatz und Aeschengraben. Die evaluierte Bestvariante ist somit, neben bautechnischen- und bahnbetrieblichen Aspekten, insbesondere aus der Optik des Städtebaus attraktiv, weil sie neben dem Stadtzentrum auch den grossen Entwicklungsschwerpunkt Basel Nord erschliesst (vgl. Fotoessay «Glückliche Synergie» und Interview mit Pierre de Meuron).

Der Eisenbahntunnel unter Basel

Da in Basel die Fläche sehr begrenzt ist, kann sich die Infrastruktur nicht weiter in die Breite entwickeln. Die Lösung liegt in der Tiefe, in diesem konkreten Fall als Durchmesserlinie unter der Stadt, dem Rhein und der Wiese hindurch – teilweise bis zu 30 m unter Terrain. Vorgesehen sind derzeit zwei parallel verlaufende, eingleisige Bahntunnel mit einem Innendurchmesser von 8.50 m. Der Abstand zwischen den Achsen der Röhren beträgt in der Regel 18 m; der Abstand der Fluchtstollen ca. 500 m. Die Evakuation würde über die Ausgänge der Tiefhaltestellen erfolgen. Die Abmessungen betreffend Lichtraumprofil, Längsneigung und Kurvenradien lassen die Nutzung durch gängiges Rollmaterial ohne Einschränkung zu.

Denn Infrastruktur, speziell Tunnels, werden mit einem Anlagenhorizont von bis zu 100 Jahren und damit für Generationen gebaut. Demnach ist das Betriebs-, Nutzungs- und Unterhaltsdesign so nachhaltig anzulegen, dass sich verändernde gesellschaftliche Ansprüche, speziell im Hinblick auf Mobilitäts- und Angebotswünsche, auch in Zukunft flexibel abbilden lassen. Die Bahnhöfe der SBB und DB werden in der Variante Hoch im heutigen Gleisniveau erschlossen. Der Verzicht auf Tiefbahnhöfe, die in anderen Varianten ebenfalls detailliert untersucht wurden, ermöglicht einen einfacheren Betrieb der Bahnhöfe, geringere Behinderungen während der Bauphase, tiefere Erstellungskosten und damit ein überzeugendes volkswirtschaftliches Nutzen-Kosten-Verhältnis für das Gesamtvorhaben.[3]

Gemäss aktueller Konzeption ist die bauliche Realisierung des Herzstücks wie folgt angedacht: Ab einem Startschacht im Bereich nördlich des Badischen Bahnhofs werden die Tunnelröhren bergmännisch mittels Tunnelvortriebsmaschine aufgefahren, unmittelbar gefolgt vom Roh- bzw. Endausbau sowie den Installationen für Bahn- und Sicherheitstechnik. Die Rampen zu den Tunnelröhren werden dagegen im Tagbau erstellt. Ebenfalls ist im Bereich Badischer Bahnhofs angedacht, die gesamte Logistik für die Abfuhr des Tunnelausbruchs sowie die Anfuhr der Baumaterialien vorzuhalten, im Idealfall rein über Bahntransporte. Untertage werden u. a. auch die zwei Kavernen für die neuen Tiefhaltestellen erstellt, gefolgt vom Bau/Ausbau der Mittelperrons, Verteil- und Zugangsebenen sowie Zugangsstollen in die Stadtebene hinein. Somit werden sich die baubedingten Einwirkungen im Stadtbild selbst auf ein Minimum reduzieren lassen.

Interdisziplinäres Projekt

In der ersten Phase ging es darum, die Machbarkeit des Gesamtvorhabens aus Sicht diverser integral zusammenhängender Fachgebiete zu bestätigen. Ebenfalls konnten die betriebs- und volkswirtschaftlichen Effekte positiv untermauert und plausibilisiert werden. Die Gremien der übergeordneten Bahnknotenorganisation, in der u. a. Vertreter der Kantone BS/BL, der Bahngesellschaften sowie des Bundesamts für Verkehr (BAV) eingebunden sind, werden nun darauf fokussieren, die übergeordnete Aufbau- und Ablauforganisation zu definieren sowie das gesamte Projektportfolio einzurichten. Im Schlüsselprojekt «Herzstück», das im Jahr 2014 durch die beiden Kantonsparlamente BS/BL mit einem gemeinsamen Projektierungskredit als Vorinvestition ausgestattet wurde, werden die Arbeiten ebenfalls fortgeführt. Die Beteiligten werden in den nächsten Jahren u. a. mit Fach- und Objektstudien bis hin zum eigentlichen Vorprojekt das Vorhaben vertiefen.

Mit dem Synthesebericht (Interview mit Rudolf Dieterle, Kasten unten) und dem optimierten Herzstück-Antrag haben die beiden Basel auch einen taktischen Schritt auf den Bund zu gemacht: Während es bei den meisten Bahnprojekten, die derzeit für die Aufnahme in den STEP AS 2030/35 des Bundes diskutiert werden, primär um den Abbau von Überlasten und damit um die Verbesserung bestehender Infrastrukturen geht, ist das System der trinationalen S-Bahn mit dem Schlüsselprojekt Herzstück vergleichbar mit einer Neuanlage, die auch die Ziele der Raumplanung sowie der Siedlungs-und Stadtentwicklung ganzheitlich berücksichtigt. Diese integrale Konzeption dürfte als Novum zu bewerten sein.

Anmerkungen:

[01] Zukunft Bahnknoten Basel, Synthesebericht, Ausgestaltung der notwendigen Infrastrukturen zur Realisierung eines trinationalen S-Bahn-Systems, Version 1.0, 18. April 2017.

[02] Vgl. Beat von Wartburg, «Vom Eiland zum Dreiland», in TEC21 42/2016.

[03] Gemäss den Ermittlungen im Synthesebericht kostet allein das Schlüsselobjekt Herzstück, ohne Zulaufstrecken, jedoch inklusive Anbindung an die Bahnhöfe, 1924 Mio. Fr. Mit dem Y-Ast (inklusive zugehörigen Ausbauten der Bahnhöfe St. Johann und EuroAirport) belaufen sich die Kosten auf 2777 Mio. Fr.TEC21, Fr., 2017.07.14

14. Juli 2017 Daniela Dietsche, Götz Schackenberg