Editorial

Eine Bauaufgabe, zwei Realisierungen: Fürs Erste wirken die Primarschule in La Neuveville im Kanton Bern und jene im freiburgischen Avry ganz unterschiedlich, doch bereits der zweite Blick offenbart geschwisterliche Gemeinsamkeiten – und das auf verschiedenen Ebenen. Bei beiden Projekten handelt es sich um Wettbewerbserfolge Zürcher Büros ennet des Röstigrabens. Beide Planungsteams mussten eine politisch-strukturell bedingte lange Planungszeit mit wiederkehrenden Unterbrüchen überwinden – dennoch schafften sie es, ihre Entwürfe in bemerkenswerter Qualität zu realisieren, wovon auch das öffentliche Leben in der Gemeinde profitiert.

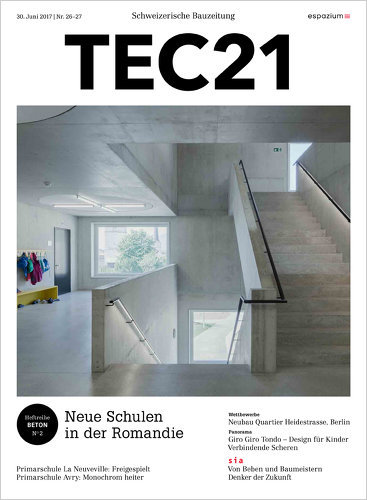

Sowohl bei der Schule in Avry als auch bei jener in La Neuveville entschieden sich die jeweiligen Architekten für eine Fassade aus Sichtbeton mit einem Zuschlag aus Jurakalk. Die Verwandtschaft beim innenräumlichen Konzept hingegen spürt man erst auf einer subtileren Ebene: Beide Gebäude setzen die mannigfaltigen Anforderungen an heutige Schulräume gekonnt um. Dabei gelingt es den Architekten, dem relativ fixen Raumprogramm einen räumlichen Mehrwert abzugewinnen, indem sie die Erschliessung neu interpretieren. Während dies in La Neuveville durch eine spannungsreiche Raumskulptur geschieht, zeichnet sich der Bau in Avry durch eine überraschende horizontale Verschränkung aus. Neugierig geworden? Dann wünschen wir eine inspirierende Lektüre.

Tina Cieslik, Susanne Frank

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Gemischte Zeile

11 PANORAMA

«Etwas verwirrend» | Giro Giro Tondo – Design für Kinder | Was Sie uns schon immer sagen wollten … | Verbindende Scheren erhalten Ehren

16 VITRINE

Weiterbildung | Beton für Sommernächte unter freiem Himmel

18 SIA

Von Beben und Baumeistern | Zahlreiche Normen und Projektstarts | «Führungskräfte sind die Denker der Zukunft» | SIA 180 | Mitglieder gesucht

22 VERANSTALTUNGEN

THEMA

24 NEUE SCHULEN IN DER ROMANDIE

24 FREIGESPIELT

Tina Cieslik, Susanne Frank

Die neue Primarschule in La Neuveville im Kanton Bern besticht durch ihre präzise städtebauliche Setzung und eine spannungsreiche Raumfigur im Innern.

30 MONOCHROM HEITER

Tina Cieslik, Susanne Frank

2015 erhielt die Gemeinde Avry im Kanton Freiburg eine neue Primarschule. Via Raumdisposition und Farbigkeit verknüpft der Bau Innen und Aussen.

AUSKLANG

36 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Freigespielt

(SUBTITLE) Spannungsreiche Raumskulptur

Nachdem sie 2007 den Wettbewerb gewonnen hatten, entwickelten die Architekten Kuhlbrodt & Peters und Beat Aeberhard die Primarschulanlage in La Neuveville zu einem überzeugenden Ensemble, das sensibel auf Topografie und Stadtstruktur reagiert. Im Innern beeindruckt das Gebäude mit seiner räumlichen Komplexität.

Siegreiche Wettbewerbsprojekte machen bisweilen eine erstaunliche Karriere – so auch die Erweiterung der Primarschulanlage in La Neuveville, die die Zürcher Architekten Kuhlbrodt & Peters zusammen mit Beat Aeberhard realisierten. Genau genommen begann mit dem Gewinn des Wettbewerbs erst die eigentliche Erfolgsgeschichte dieses Projekts: die Transformation und Neugestaltung der bestehenden Schulanlage zu einem stimmigen Ensemble aus Altem und Neuem, das sich zur Stadt hin öffnet und seinen Kontext feinfühlig miteinbezieht – eine gelungene Stadtreparatur.

La Neuveville ist ein beschauliches Städtchen mit einem kompakten historischen Kern, dessen Bausubstanz überwiegend aus dem 16. bis 19. Jahrhundert stammt. Die malerischen Gebäude in ortstypischer Materialität Putz und Jurakalk sind authentisch erhalten und bilden wohlproportionierte Stadträume mit eigenem Charme. Nördlich der Altstadt schliessen sich die Häuserzeilen der Vorstadt an. Um diese beiden Schwerpunkte erweiterte sich die Gemeinde im Lauf der Zeit mit punktförmigen Einzelhäusern, die frei in die Landschaft gestreut sind. Der Ort am Nordwestufer des Bielersees, umgeben von Weinbergen, ist landschaftlich privilegiert und bietet einzigartige Blickbezüge zu seiner Umgebung.

Die Primarschulanlage liegt am nordöstlichen Rand der historischen Altstadt am Hang, auf halber Höhe zwischen historischem Kern und Vorstadt. Das Hauptgebäude, ein klassizistischer Bau mit repräsentativer Fassade, stammt aus dem 19. Jahrhundert. In den 1960er-Jahren wurde es um zwei weitere Gebäude ergänzt, die parallel zum bestehenden quer in den Hang gesetzt wurden. Die einzigartige Sicht vom Aussenbereich auf den See ging damit verloren, ebenso wie umgekehrt die visuelle Präsenz des historischen Hauptbaus im Stadtraum. An dieses Gebäude grenzt im Westen ein Grundstück mit einem Kindergarten und einem Trafohaus, auf dem die Stadt im Jahr 2007 einen Wettbewerb auslobte: Aufgabe war, hier ein Primarschulhaus inklusive Kindergarten als Erweiterung des bestehenden Ensembles zu planen. Mit ihrem Entwurf entschieden die Architekten Kuhlbrodt & Peters in Zusammenarbeit mit Beat Aeberhard das Verfahren für sich und wurden für die weitere Planung beauftragt – die sich dann allerdings ganz anders gestaltete als ursprünglich im Wettbewerb vorgesehen.

Sensibel im Kontext integriert

Nach einem zweijährigen Aufschub des Projektstarts, bedingt durch einen politischen Wechsel im Conseil Municipal, sollte der Neubau auch die sanierungsbedürftigen 60er-Jahre-Bauten der bestehenden Anlage ersetzen. Mit diesem Projekt, das das Raumprogramm aus dem Wettbewerb und dem Schulhaus aus den 60er-Jahren aufnimmt, gelang den Architekten, gestützt durch die Gemeinde, eine Neuordnung der gesamten Anlage und damit eine markante Aufwertung dieses Orts im Stadtgefüge. Sie platzierten den Neubau, einen kompakten viergeschossigen Solitär mit allseitig ausgerichteter Fassade und flachem Walmdach, auf dem Gelände des historischen Hauptgebäudes. Der Entwurf überzeugt durch seine städtebauliche Setzung längs zum Hang und leicht versetzt zum Hauptbau, nimmt dessen Proportion und Masstäblichkeit auf und integriert sich geschickt in die Topografie. Altes und neues Schulhaus sind auf wohltuende und angemessene Weise präsent im Stadtbild.

Mit der Weiterentwicklung ihres Wettbewerbsentwurfs lösten die Architekten die Schwierigkeiten der vorherigen Konstellation auf: Beide Schulhäuser – Alt- und Neubau – haben nun freie Sicht auf den See und die Altstadt. So entstand eine grosszügige Anlage mit einem Pausenhof, einem kleinen Garten als Experimentierfeld und zwei neuen Plätzen auf unterschiedlichen Geländeniveaus, über die das neue Schulhaus jeweils zugänglich ist. Das den Ort prägende Motiv der Stützmauer ist in die Gestaltung der Aussenräume einbezogen, bestehende Wegebeziehungen sind gut integriert. Die Idee der Planer, die Grünfläche am Hang mit Weinreben zu bepflanzen, liess sich aus Unterhaltsgründen leider nicht realisieren. Ein Schulgarten neben dem Eingangsbereich an der Nordfassade bietet aber pädagogischen Zugang zur einheimischen Flora.

Ein frei stehender Pavillon komplettiert das Ensemble aus altem und neuem Schulhaus und markiert einen räumlich prägnanten Eckpunkt. Dieser neu geschaffene gedeckte Aussenraum, der zukünftig mit Rankpflanzen begrünt sein wird, kann in der Pause, für den Freiunterricht und für verschiedene Anlässe sowohl von der Schule als auch von der Gemeinde genutzt werden. Zusammen mit einem grossen Saal im Untergeschoss des Neubaus, den die Schule auf gleichem Geländeniveau anbietet, verfügt die Anlage somit über ein interessantes Raumangebot für öffentliche Veranstaltungen in der Gemeinde.

Regionale Referenz

Mit seiner Materialität und in der Gestaltung der Fassaden nimmt das neue Schulhaus den Dialog zu seiner Umgebung auf. Gestockte Sichtbetonfassaden in warmem Beige-Gelb verleihen dem Gebäude einen repräsentativen Charakter, in ihrer Haptik vermitteln sie zwischen Putzbauten und Natursteinmauern der Umgebung. Die Architekten wählten Jurakalk aus der Region als Zuschlagstoff, der durch das Stocken der Betonoberfläche sichtbar gemacht wurde. So fügt sich der Neubau mit dem historischen Schulhaus nicht nur in seiner Volumetrie, sondern auch in seiner Materialität zu einem harmonischen Ensemble, ohne dabei seine Eigenständigkeit zu verlieren.

Auch in weiteren Details schaffen die Architekten Analogien zu dem, was am Ort zu finden ist: So erhalten die Fenster durch eine ungestockt belassene Laibung eine Rahmung, ähnlich wie sie in den Putzfassaden der Umgebung zu finden ist; die Fensterteilung lehnt sich an die klassische Symmetrie der Fenster der umgebenden Solitäre an. Dennoch zeigt die Fassade keinen symmetrischen Aufbau, Brüche widerspiegeln die innere Ordnung. Die Themen der Umgebung werden aufgegriffen, jedoch neu interpretiert und an das Raumprogramm angepasst.

Raumskulptur im Innern

Im Innern überrascht das Schulhaus mit einer ungewöhnlichen räumlichen Komplexität und Grosszügigkeit. Bewegt man sich im Gebäude, verweilt der Blick nicht in einem Geschoss, sondern öffnet sich gleichzeitig in die Vertikale: Über die Geschosse hinweg sind diagonale Bezüge sowohl zwischen den einzelnen Raumeinheiten als auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen möglich. Der Raum wirkt dadurch offen und licht, die Übergänge zwischen den Geschossen darüber und darunter erscheinen fliessend. Grosse Fenster rahmen den Blick nach aussen, die Beziehung zu Stadt und Landschaft ist so auch im Innern spürbar.

Um diese Wirkung zu erzielen, konzipierten die Architekten einen z-förmigen Erschliessungsraum: Über dieses Prinzip werden jeweils zwei Einheiten – bestehend aus je einer Klasse, Lehrerzimmer, Sanitärblock und dazugehörigem Vorbereich – zusammengefasst. Der Clou besteht darin, dass sich die Achsen geschossweise drehen: Damit erzeugen sie eine (räumliche) Verschränkung in der Horizontalen und Vertikalen. Die Architekten verwendeten dieses Motiv bereits im Wettbewerb. Im nun realisierten Entwurf, mit einem grösseren Volumen und Raumprogramm, hatten sie die Chance, ein noch spannungsreicheres Raumgefüge zu konzipieren.

Zusammenspiel der Disziplinen

Dass die verschiedenen Raumeinheiten geschossweise gedreht angeordnet werden, führt räumlich zu einem Gewinn. Um jedoch den Anforderungen der Gebäudetechnik gerecht zu werden, mussten die Planer besondere Lösungen erarbeiten: Da einzig das Element des Aufzugs über alle Geschosse durchgängig ist, war es notwendig, die Leitungsführung sorgfältig zu planen – was in konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Architekten und Ingenieuren gelang. Auch die Klarheit und die skulpturale Wirkung, die sich im Erschliessungsraum zeigen, sind das Ergebnis sorgfältiger Planung. Für die Treppen wurden keine Fertigteile verwendet, sondern sie wurden vor Ort gegossen – nur so liessen sich die punktgenauen Treppenanschlüsse kontrollieren. Die Akustik im Treppenhaus ist überraschend angenehm für einen Raum, der skulptural in Sichtbeton erscheint. Räumlich-ästhetische, konstruktive und technische Anforderungen wurden ganzheitlich betrachtet und gelöst. Verschiedene Themen sind konzentriert und in einem Element zusammengefasst: So wurden Leuchtröhren und Akustikelemente zu einer Technikeinheit gebündelt und in die Decke integriert.

Mit dem Bezug des Schulhauses im vergangenen Herbst fand das Projekt nach neunjähriger Laufzeit seinen Abschluss. Nicht immer verheisst eine lange Planungszeit Gutes. Oft genug kann man beobachten, dass ein vielversprechendes Konzept Schritt für Schritt verunklärt wird. In diesem Fall hat sich ein gutes Projekt Schritt für Schritt zu einem besonderen weiterentwickelt.TEC21, Fr., 2017.06.30

30. Juni 2017 Tina Cieslik, Susanne Frank

Monochrom heiter

(SUBTITLE) Horizontale Verschränkung

Mit dem 2015 fertiggestellten Erweiterungsbau der Primarschule Avry gelang den Zürcher Architekten Oeschger Reimann Schermesser ein grosser Wurf: Aussen verspielt und innen gewagt, verbindet der Neubau intensive Raumerlebnisse mit kreativer Pflichterfüllung.

Anfang der 1970er-Jahre erlangte Avry im Kanton Freiburg regionale Bekanntheit: Die Migros eröffnete hier 1973 eines der grössten Einkaufszentren der Schweiz, gleichzeitig die erste Shoppingmall im Kanton. Der eigentliche Dorfkern von Avry liegt rund 1 km westlich davon, gut versteckt im hügeligen Hinterland, mit bester Aussicht auf die Freiburger Voralpen.

Die Gemeinde ist nicht nur wegen ihrer idyllischen und gleichzeitig verkehrstechnisch gut erschlossenen Lage attraktiv. Die Ansiedlung des Einkaufszentrums und der folgenden Industriebetriebe schuf Arbeitsplätze, die Nähe zum Kantonshauptort ist für Pendler interessant. In den letzten Jahren entwickelte sich das ehemals landwirtschaftlich geprägte Dorf sukzessive zur Wohngemeinde. Die Infrastruktur, vor allem die bestehende Primarschule von 1978, konnte den Platzbedarf für die wachsende Schülerschaft nicht mehr decken. Die Gemeinde schrieb daher 2008 einen offenen Projektwettbewerb für einen Neubau aus. Er sollte Platz für neun Primarklassen und drei Kindergartengruppen bieten und auch einen Mehrzwecksaal für die Gemeinde sowie die Zivilschutzanlage beherbergen.

Als Standort war das Grundstück in der westlichen Verlängerung der bestehenden Schule vorgesehen. Siegreich aus der Konkurrenz hervor gingen die Zürcher Architekten Oeschger Reimann Schermesser. Ihr Entwurf löst die Anforderungen in einem ausgeklügelten Raumkonzept, das Innen- und Aussenraum auf raffinierte und vielschichtige Weise miteinander verknüpft.

Formvollendet kindgerecht

Der zweigeschossige Neubau besteht aus zwei aneinandergedockten, leicht versetzten Quadern in der Verlängerung des bestehenden Pausenhofs und eines der Hauptzufahrtswege zum Wohnquartier. Gemeinsam mit dem Bestandsbau entstand auf diese Weise ein Ensemble, das der Bedeutung der Schule als öffentlichem, auch von der Gemeinde genutztem Gebäudekomplex gerecht wird. Ins Auge springen zunächst die tanzenden Fenster des Neubaus – alle Fassaden, Sichtbeton mit Grauzement und gebrochenem Jurakies, haben Öffnungen, die auf unterschiedliche Höhen gesetzt sind und deren Formate zwischen stehend und liegend variieren. Umlaufende, mit der Fassade vor Ort betonierte Zargen aus schalungsglatt belassenem Beton betonen die Asymmetrie ihrer Positionierung.

Durch die versetzte Anordnung der beiden Quader und zusammen mit der dreidimensionalen Gestaltung der Fenster gelingt es, den über 53 m langen Bau in die Nachbarschaft der kleinteiligen Wohnbauten zu integrieren. Ein weiterer Aspekt in der Positionierung der Fenster ist die Funktion: Bei den Klassen im OG bieten die unten liegenden Fenster Ausblicke auf Kinderhöhe, die oberen Fenster sind die Lüftungsflügel. Im EG sind die unteren Öffnungen auch als Eingänge oder Fenstertüren ausgebildet, die oberen dienen der Belichtung. Die Nordfassade zum Pausenhof ist zudem als gedeckte Arkade ausgeführt. Hier erlauben die Öffnungen den Zugang zum Schulhaus, und die unverglasten Rahmen dienen als Sitzgelegenheit für die Kinder.

Räume mit Mehrwert

Ein wichtiges Kriterium im Wettbewerb – und später bei der Abstimmung über den Baukredit – war der Mehrzwecksaal. Er sollte von der Gemeinde auch zu ausserschulischen Zeiten zu nutzen sein. Die Architekten platzierten den 162 m² grossen Saal an der Ostseite des Baus, gegenüber der bestehenden Anlage, mit deren Pausenhof er einen auch für Veranstaltungen nutzbaren Aussenraum erhielt. Der Zugang für die Besucher erfolgt vom Laubengang an der Nordseite. An der Südseite der Halle liegt die Grossküche. Beide Räume, Küche und Saal, sind über die zentrale Eingangshalle auch von der Schule aus erschlossen.

Überhaupt die Erschliessung: Beim Blick auf die Grundrisse erkennt man, was für ein wichtiges Entwurfsthema sie darstellt. Die Architekten verzichteten auf eine schulhaustypische Erschliessung mit langen Gängen und setzten stattdessen auf eine Aneinanderreihung von Hallen, um die die einzelnen Klassenzimmer gruppiert sind. Diese horizontale und via wenige Stufen auch vertikale Verschränkung der Räume erlaubt zum einen, das ansteigende Terrain ohne grosse Treppenfluchten zu überbrücken; zum anderen handelt es sich bei den Hallen eher um öffentliche Plätze denn um reine Verkehrsflächen: Im Zentrum der Quader dienen die zenital belichteten Räume jeweils als Garderobe. Neben vier Reihen mit umlaufenden Kleiderhaken an den Wänden – ehemaligen Schrankgriffen – entwarfen die Architekten dafür amorphe Sitzmöbel in Kleeblattform, die gleichzeitig als Schuhregal dienen. Jeweils drei Möbel zonieren den zentralen Kern, von dem aus vier Klassenzimmer erschlossen werden.

Grosszügig und variabel

Neben dem öffentlichen Bereich mit Saal, Küche und Sanitärräumen ist im Erdgeschoss im ersten, nordöstlichen Quader auch das Lehrerzimmer untergebracht. Der 90 cm höher liegende, südwestliche Teil beherbergt den Kindergarten mit kleineren Spielnischen und einen Klassenraum. Zwei gespiegelte gegenläufige Treppen führen ins Obergeschoss, hier komplettieren acht Klassenzimmer sowie ein Büro für die Logopädie und ein Raum für den Spezial- und Stützunterricht das Raumprogramm. Räumlich (und auch pädagogisch) interessant sind die offenen Lernlandschaften in den zentralen Hallen. Im Obergeschoss sind sie nicht Teil des Brandschutzkonzepts und können daher auch möbliert werden.

Im Brandfall schliessen Brandschutz-Schiebetüren die Bereiche ab, regulär kann die Zirkulationszone so aber auch in zwei Gruppenräume unterteilt werden. Individuelle Gruppenräume für jedes Klassenzimmer, wie sie sich in der Deutschschweiz in jenen Kantonen durchgesetzt haben, die dem Harmos-Konkordat (interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule) beigetreten sind, waren nicht gefordert. Dafür liegen die Grundflächen der einzelnen Klassenräume mit je 81 m² deutlich über den rund 70 m² (plus Gruppenräumen), die beispielsweise der Kanton Zürich standardmässig für seine Unterrichtsräume in den Primarschulen veranschlagt.[1]

Und die Farbe?

Neben aller räumlicher Raffinesse ist es jedoch die ungewöhnliche Farbigkeit der Innenräume, die auf den ersten Blick verblüfft und auf den zweiten Blick überzeugt. Über ihre gestalterische Funktion hinaus veranschaulicht die Farbgebung das räumliche Konzept: Das «Herz der Schule», die öffentlichen Räume, Hallen, Treppenhäuser, Sanitärräume sind monochrom in Pastellblau gehalten; die «Innenräume» – Klassen- und Lehrerzimmer, aber auch der Mehrzwecksaal und die Grossküche – in Pastellgrün. Die Wahl der Farben greift auch die ländliche Umgebung mit tiefem Horizont, viel Himmel und grünen Weiden auf, die durch praktisch jedes der grossflächigen Fenster zusammen mit viel Tageslicht nach innen wirken.

Mit den wechselnden Lichtsituationen eines Tags, aber auch mit jenen der Jahreszeiten bilden die Flächen eine Palette an Intensität von fast Weiss bis Tiefblau bzw. -grün. Spannend wird es immer dort, wo die Töne aufeinandertreffen und wo farbige Schatten und Überlagerungen zusammenkommen. Und das funktioniert überraschenderweise auch im Betrieb: Rund zwei Jahre nach Bezug erweisen sich die Oberflächen als bemerkenswert ruhiger Hintergrund für die Werke kindlicher und pädagogischer Kreativität.

Beharrlichkeit lohnt sich

Neun Jahre sind seit dem Wettbewerb vergangen, zwei Jahre seit der Eröffnung der Primarschule. Die lange Planungs- und Bauzeit war primär bedingt durch die planerischen Strukturen mit einer Gemeinde als Bauherrschaft und dem Sujet Schulhaus als öffentlicher Bauaufgabe – mit hoher Relevanz für das Dorfleben und entsprechend vielen Beteiligten. Das hat aber auch seine gute Seiten: Die Akzeptanz des Baus vor Ort ist hoch, die Nutzer sind zufrieden – trotz oder vielleicht auch gerade wegen des gewagten Farbkonzepts. Dies ist das Verdienst der hochwertigen Architektur, aber auch der Geduld und des kommunikativen Geschicks der beteiligten Planer.

Anmerkung:

[01] Vgl. «Raumstandards für Volkshochschulen der Stadt Zürich», zum Download unter: bit.ly/2sh0lQV. Für die Gruppenräume werden den Flächen allerdings jeweils noch einmal ein Viertel bzw. die Hälfte der Klassenzimmerfläche zugerechnet.TEC21, Fr., 2017.06.30

30. Juni 2017 Tina Cieslik, Susanne Frank